|

ペルチェの復讐

LastModified 02/10/14

さて [SL2U7 600MHz Wars]三部作(って程のもんでもないが)の最後を飾るのは、ペルチェ素子の導入です。ケースの廃熱性能の改善及びCPUコアの冷却強化を実施したにも関わらず、未だ600

MHz

に到達できなかった私の最後の手段でした。これで駄目ならもう、水冷しかない所ですが、[スイッチひとつで起動して気軽に使えて、電源入れっぱなしで安心し眠れる常用マシン]というコンセプトから離れてしまいますし、住宅事情の関係、技術的な難しさ等から、私の様なヘタレにはなかなか難しい所です。

最初にお断りしておきますが、今回の記事の95%は[KENDONさんの空冷氷点下プロジェクト]の猿真似です。もし、KENDONさんのHPをご覧になっていない方がおられたら、まずそちらをご覧になる事をお勧めします。また、一部画像についてはKENDONさんのご快諾を頂き転載させて頂いております。この場を借りて、篤く御礼申し上げます。m(__)m

猿真似とはいえ、一部私なりの実験や工夫も入れておりますので、もしかしたらご参考になるかもしれません。猿なりの努力を笑って見てやって下さい。それではいってみましょうか。

1 PentiumⅡ-450 SL2-U7 98490922 MALAY

対象となるCPUです。最近の(1999.7.10現在)の Pentium3-450

の様に、リテールファンのみ Vcore=2.0V で600MHz安定などという世界からするとなんだかなあという気もしますが、1999.2

の時点で入手した際には、有頂天になってしまいました。なんせ、それまで

524 MHz(SL2W8) が最高でしたから。

| CPUクーラー |

GIGACOMP SB13070MKⅡ |

| 気温 |

14.5℃ |

| M/B |

ABIT BX6rev2 with TurboPLL01 |

| ヒートシンク温度 |

27.9℃ |

| Windows安定動作限界 |

570MHz |

| 動作電圧 |

Vcore=2.05V Vio=3.3V |

(注)ここでいう安定動作とは Superπ3356万桁。FinalReality

5時間以上 loop可能を意味します。

600Mhz でもWindowsの起動程度ならできるという、当時の私にとっては大当たりでした。(但し、600MHz

でFinalRealityを実行させたらレジストリを粉砕してくれましたが・・・・)

「580で動いてるんやからええやんか、600MHzで動いても変わらへんで」と理性の声は告げていました。しかし、

「それはそれ、これはこれ」

(島本和彦著「逆境ナイン」より)

です。そう、男はいつだって無謀なチャレンジャーなんですよ。(笑)

その後[ケース廃熱の希望][OLGAコアの逆襲]を経ても、安定動作限界は580MHz

までしか延ばせませんでした。しかし、冷え込みのきつい夜に一度だけ、590

MHz でSuperπ838万桁を通す事ができました。この事から、コア脇温度は23℃に保てばなんとかなるという感触を得ました。ペルチェの導入に当たっては、来るべく夏に備え、室温30℃時にコア脇23℃というのが目標です。

こんなHPを酔狂にもご覧になってる方々ですから、ペルチェとはなんぞやということ知らない方はよもやいらっしゃらないでしょう。まあ、念のため簡単に説明しておきます。

ペルチェ素子は半導体素子によって組み立てられ、電流を流す事によって、一方の面から他方の面に熱が移動します。つまり、片側は冷たくなり、もう片側は熱くなる訳ですな。この性質を利用してCPUの冷却を行う訳です。

実はペルチェには悪い思い出があります。以前、ペルチェとシンクがセットになっているちゃちいCPUクーラ(P54C用)を使っており

P5-166

と共に友人に譲りました。半年程して友人から連絡があり、使用中に鈍い音がしてケースの中からガラガラと音がしたそうです。慌てて、ケースを開けた所、CPUファンのプラスティック部が融けており、ファンがケース内を駆け回っていたとか・・・・ゾッ。恐らく、埃などでファンが回転しなくなりペルチェの廃熱側が過加熱してプラスティックを融かしてしまったのでしょう。それを聞いて以来、「ペルチェは恐い」と思っていました。

実際ペルチェの廃熱側にヒートシンク等をつけずに電流を流すと、数秒で手で持てない程の温度になります。廃熱側の温度が冷却側にも廻ってしまう訳です。十分な廃熱性能のあるヒートシンクを用意しなければ逆効果になりかねません。どちらにしても扱いの難しい素材です。

|

今回使用したのは、千石電商で購入した、T150-85-127S

です。両側のセラミック面の間がゴムでコーティングされている耐湿シール品です。2枚組みで

\4000 程です。恐らく、OverClocker

の間では最も一般的に利用されているタイプだと思います。 最大で17.5

V まで印可できますが、今回は ATX電源から供給する事にし、12V印可としました。

|

3 ペルチェへの電源供給

ペルチェへの電源供給には、よく安定化電源が使われる様ですが、敢えてATX電源から供給する事にしました。これは後々のメンテナンス性と「スイッチひとつで起動」という点に拘ったためです。仮に別電源にした場合、PCの電源は止めたのに、ペリチェの電源を切り忘れたという様な事態を想像してしまうと・・・・・恐い^^;

しかしATX電源を使うにしても、電源容量が足りるかどうかが問題です。そこで、ざっと使用電力の合計を計算してみたのが下の表です。機器によっては消費電力の仕様がわからないものも多かったので、その様な場合は?マークをつけて同等機器の値を入れています。ま、かなりいい加減な計算です。

|

3.3V |

5V |

12V |

A |

W |

A |

W |

A |

W |

電源 ST-301HR(300W) |

15 |

49.5 |

25 |

125 |

14 |

168 |

CPU?(注1) |

|

|

7 |

35 |

|

|

HDD x 3(注2) |

|

|

1.15*3 |

5.75*3 |

0.95*3 |

4.75*3 |

FDD |

|

|

0.7 |

3.5 |

|

|

PD LF1097? |

|

|

1.4 |

7 |

0.7 |

8.4 |

CDR-200? |

|

|

1.3 |

6.5 |

1.2 |

14.4 |

TEAC PA-10(注3) |

|

|

|

|

3.8 |

45.6 |

ファン MD625B-12 x 3 |

|

|

|

|

0.25*3 |

3*3 |

TAKA100 ファン? |

|

|

|

|

0.24 |

2.52 |

PowerCapturePCI |

1.2 |

3.96 |

0.2 |

1 |

|

|

Spectra3300 |

2.8 |

9.24 |

0.3 |

1.5 |

|

|

Harmony 3DS724A? |

|

|

1 |

5 |

|

|

AHA-2940U2W? |

|

|

3 |

15 |

|

|

Realtek RT8019? |

|

|

0.9 |

4.5 |

|

|

消費電力合計 |

|

13.2 |

|

96.25 |

|

94.17 |

(注1) マザーへの3.3V系はExcraftの喝入れキットを使用している為、CPU

は 5V系を消費している。

(注2)

ハードディスクの消費電力は、オペレーション中の最大消費電力

(注3) PA-10 の消費電力は、12Wスピーカ接続時のMAXなので実際はもっと少ないと考えられる。

今回使用予定の80W級ペルチェに12Vを印可した場合の消費電力は60Wとなります。12V系をみた限りではなんとかいけそうです。(むしろ5V系がやばそうな・・・・^^;)

しかし、ATX電源は、定格通りの電流を常時供給できる訳ではないという話(2/3程度)もあるので厳しい所です。

とりあえず、HDD のモータ始動(オペレーション時の2倍近く電力を消費する)を電源投入時ではなく、SCSIホストアダプタからの

start コマンドで1台づつ始動する様に設定しました。起動に30秒近く余分に時間はかかりますが・・・^^;

とやったところで面倒になったので、ぺルチェにヒートシンクのみを装着して、ATX電源に接続してみました。・・・・・・どうやら問題なさそうです。とりあえずATX電源でいけそうです。

ペルチェを使用するに当たっては、ただCPUとヒートシンクの間にペルチェを挟めばいいという訳ではありません。CPUの急峻な熱上昇に対応する為の保冷材?(熱衝撃の緩和とも表現される様です)として間にバッファ板を挟みます。

ペルチェを使用するに当たっては、室温以下になった場合の結露を考慮しなければなりません。普通は2つのアプローチがあります。ひとつは、ペルチェコントローラを使用して室温以下にしない方法、もうひとつは冷却部を空気から遮断する事です。今回は、室温30℃時にコア脇23℃というのが目標ですので、ポリエチレン発泡板により冷却部を覆い、空気から遮断します。

5mm厚のポリエチレン発泡板(サンペルカL

東急ハンズにて購入)をセメダイン スーパーXで接着してペルチェとピラミッドバッファを封入し、ユニット化しました。伝熱面にはシリコングリスの代わりにPGSグラファイトシートを使用しています。ペルチェ及びピラミッドバッファと、発泡板との隙間にはシリコングリスを充填して気密を保ちます。このユニットをワンピース構造としているので、後々のメンテナンス、CPU交換等は問題ありません。

CPU固定穴の部分にはアルミパイプを通してあります。これは、CPUの装着時の安定性を高める為のスペーサの役目を果たしてします。CPU装着時に、締め付け過ぎると妙な挙動(560MHz

でも SuperPI100万桁が通らなくなる)を起こすのを防ぐ為です。

5 CPU自体の防水

|

万が一の結露時に備えて、CPU自体にも防水処理をします。今回はよく使われているサンハヤトのハヤコートを使用しました。これは、スプレーを吹き付ける事で、表面に絶縁皮膜を形成します。 誤解のない様に書きますが、これによる絶縁皮膜はあくまで結露による水滴がCPU基板面に発生した場合にも被害を最小限に食い止める為の補助手段です。肝心なのは結露自体を起こさない事であるのは言うまでもありません。

また、ハヤコートを吹き付ける事によってCPUが壊れるという事故も結構報告されています。どうやら厚塗りする事で、端子内部にハヤコートが入り込み、凝固時に端子を浮かせてしまうのではないかと言われています。本当の所は不明ですが、かなり危険な事は間違いありません。(私はやってしまった後に知りました^^;)

はっきり言ってお勧めしません。私も次回は、もっと安全なものを探すつもりです。

|

|

こういった感じで端子部やコア部、L2cash

等冷却する可能性のある部分や導通部をマスキングして吹きつけます。15cm

程離してスプレーし、10分ほど乾かしてまたスプレーするといった具合に3回程行いました。その後2日乾燥させます。 しかし、ひどい扱いですねー。とてもCPUにやる扱いとは思えないっすね。 |

|

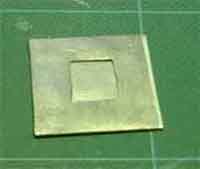

OLGAコアの面積の小ささに起因するセッティングの不安定さについては、[OLGAコアの逆襲]で骨身に染みています。そこで、CPUコア側の接触面積を増やす為に写真の様なアダプタを製作しました。0.5mmアルミ板とグラファイトシートによってOLGAコアの周りを埋める形になります。グラファイトシートを使用しているのは、熱伝導率が高い事に加え、厚0.1mm

と非常に薄いので積層で厚みを調節すると、ほとんど現物合わせがいらなくなる為です。 基本となるアイデアは、OverClocker'sTool会議室における書き込みから頂いております。m(__)m

厚みにすると0.8mmといった所でしょうか。私はグラファイトアダプタ(笑)と呼んでいます。 |

|

装着するとこの様な形となります。接触面積を増やしてセッティングの安定性を増すと共に、伝熱経路を太くして、より熱をヒートシンク側に逃しやすくする効果を狙っています。 ペルチェユニットの項で述べたスペーサとの併用により、セッティングはほぼ100%の安定性を出せる様になりました。 |

|

OLGAコアの周りの茶色の部分には4個所十字型の電極があります。写真で矢印で示している部分は絶縁性のある熱伝導シートでマスキングしています。 実は、この事に気づかず当初はマスクせずにグラファイトアダプタを使用していました。きつく締めるとCPUが起動しなくなるのでおかしいなと思っていた所、KENDONさんのHPで電極の事を知りました。グラファイトシートは導通性があるのでショートしていたのですね。よく壊れなかったもんだ。^^;

|

|

グラファイトアダプタは確かに効果がありますが、入手性に問題がありますし、金属板を加工する場合は、薄さが仇となりそってしまいなかなか困難です。そういう方には朗報です。写真はKENDONさんがリリースされておられるOLGAアダプタです。ご覧の通り、グラファイトアダプタとほぼ同じ形状です。(あの時にこれがあれば・・・)

加工による反りを防ぐ為、銅板をわざわざ放電加工しているという逸品です。 KENDONさんのHPで配布されているので、これからOLGAコア周りをなんとかしたいという方には、お勧めです。 |

グラファイトアダプタ単体による温度低減効果ですが、実は温度測定位置がコア脇から少しずれてしまった為(今後コア横と呼びます)、直接比較できるデータを取っていません。我ながらうかつな話です。

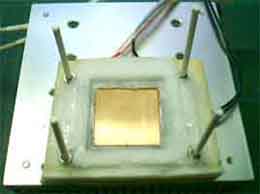

やっと材料が揃いました。それでは組立とまいりましょう。

|

ペルチェユニットをヒートシンクに設置します。ペルチェとヒートシンクの接触面についてはグラファイトシートを使用しています。また断熱発泡板部とヒートシンクの間には気密を保つ為にシリコングリスを塗っています。 写真中央の赤銅色の部分はピラミッドバッファの頭頂部です。

立てている棒はネジ穴との位置合わせの為のものです。 |

|

ペルチェユニットにグラファイトアダプタを装着します。ぴったり収まる様に作ってあるので、はめ込むだけです。 |

|

CPUを設置し、[OL_GAコアの逆襲]で製作したカスタムバックプレートを設置します。またCPU背面部にも断熱材で囲います。 写真の白い部分はサンペルカL、青い部分はメモリシートという断熱性のあるスポンジです。(東急ハンズで購入)

わかりにくいですが、2層となっています。ここでは気密を保つ為のパッキン代わりに使用しています。非常に潰れ易く、形状復元性が高いのが特徴です。また、メモリシートが締め付け時の潰れ代となるので、分解してもそのまま再利用が可能となります。 |

|

カスタムバックプレートの上に5mm厚のプラ板を設置しています。プラ板を使用しているのはコアの冷気が背面バックプレートに伝わって、結露が発生するのを抑える為の断熱材とする為です。 また、発泡板ではなく、プラ板を使用しているのは、固定時の締付力がコア真裏に働いて密着性を向上させる様、硬い材質に拘った為です。 |

|

最後にアルミの一枚板で作成したバックプレートで固定します。締め付けを色々変えてやてみましたが、グラファイトシートの場合はかなり強い締め付けを必要とします。 左に見える白いコードは、スロット周辺用ヒータですが、この時点では装着していませんので無視して下さい。(適当な写真がなかったのでm(__)m)

|

さて、いよいよ600MHzにおける成果を確かめる時が来ました。負荷時の挙動を見る為にWin95OSR1によるFinalRealityループを、最も冷える局面としてNT4.0

のアイドル時(CPUにhalt命令が出ている)について温度を測定してみました。

SL2-U7 600MHz Vcore=2,05V

Vio=3.3V

|

室温 |

ケース |

シンク |

ピラミッドバッファ |

バックプレート |

Slot1付近基板上 |

CPUコア横 |

CPUコア内部 |

Windows95OSR1

FinalReality Loop |

計測温度 |

24.5 |

27.0 |

35.2 |

13.9 |

- |

- |

26.4 |

21 |

| 室温との相対温度 |

|

2.5 |

10.7 |

-10.6 |

|

|

1.9 |

-3.5 |

WindowsNT4.0

アイドル |

計測温度 |

24.4 |

27.0 |

33.0 |

-8.0 |

23.0 |

24.2 |

8.5 |

0(注1) |

| 室温との相対温度 |

|

2.6 |

8.6 |

-32.4 |

-1.4 |

-0.2 |

-16.8 |

-24.4以上 |

(注1)MBM4によるCPUコア内部表示は 最低 0℃まで。

結果ですが、Win95による負荷時の動作についてはやりました。600MHzにおける動作がOKです。はあ、長い道程であったなあ・・・・・

当初の目標であったCPUコア横で23℃というのには届いていませんが動作には問題なさそうです。、CPUコア内部がコア横よりも温度が下がっていますので、ペルチェによりCPUコア内部が局所的に冷えているのが効いているみたいです。

TAKA100空冷580MHz時においては、コア横温度は室温+9℃、コア内部温度は室温+15℃程度でした。今回のペルチェ導入で、600MHzになってるにもかかわらずコア横温度は-7℃、コア内部温度は-18.5℃改善された事になります。目標であったCPUコア横23℃時にはCPUコア内部は29℃という事になりますから、今回のコア内部21℃というのは動作可能域にあるという事になるのでしょう・・・多分^^;

マージンが8℃程あるので、気温33℃位までは大丈夫そうです。(私は室温27℃でクーラを入れる人です)

また、これ以降コア横の温度がどれ程あてになるのか疑問視する様になりました。

問題はNTアイドル時です。バックプレートとSlot1付近基板の温度が気温より下がってしまっています。差は僅かですが、高湿度の季節には結露が発生する危険があります。なんらかの対策をする必要があります。

その1 Slo1付近基板

CPUコアの冷却が基板全体まで冷やしてしまうというのは、私程度の冷却ではたしいた事はありませんが、水冷で氷点下一直線を目指す方にはかなり深刻な問題らしく、Slot1

内部が水びたしになってしまう事もあるそうです。しかし、今回私には秘密兵器がありました。

|

これです! [廃人の庵]のヒロ坊さんの手作りによる

Slot1ヒータです。私の冷却仕様をお知らせした所作って下さいました。完全にカスタムメイドの四万十川専用仕様です。 中は4層構造の非常に精緻なもので、仕上がりも美しい!5V印可で

38℃程度の発熱となります。

ヒロ坊さんにはこの場を借りて、改めて御礼申し上げます。m(__)m |

その2 バックプレート

バックプレート部が冷えすぎる問題については、バックプレートとカスタムバックプレートの間に設置している5mm厚プラ板に問題がありそうです。断熱材が使えればいいのですが、硬くないと、CPUコアをしっかり裏から押えられません。(発泡板を使ってみましたが、3日ほどすると潰れてえらく密着性能が落ちてしまいました)

硬くて、平面が出やすく、加工しやすくて、熱伝導率が低いもの・・・・・・色々考えた挙げ句、理科年表を見てひらめきました。[紙]です。紙の熱伝導率は 0.6 W/mk

とグラスウール並みです。おまけに他の条件も満たしています。そこでカラープリンタ用上質紙を瞬間接着剤で積層させて5mm厚のブロックとしました。

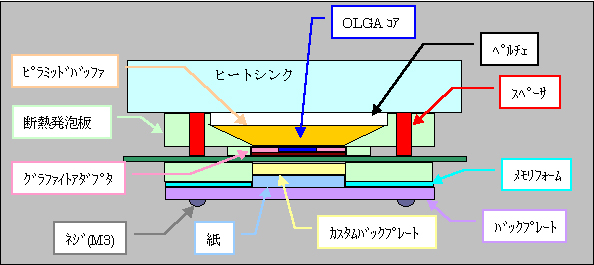

9 CPUユニットの組立 again

さて、再度組み立てです。最終的な構造は下の図の様になります。ポイントは固定の際の締付力が、カスタムバックプレートを介してコア真裏にのみかかる事です。こうして見ると、結構なパーツ数です。写真の様に随分ごっつくなってしまいました。^^;

最終断熱仕様による結果です。

SL2-U7 600MHz Vcore=2,05V

Vio=3.3V

|

室温 |

ケース |

シンク |

ピラミッドバッファ |

バックプレート |

Slot1付近基板上 |

CPUコア横 |

CPUコア内部 |

Windows95OSR1

FinalReality Loop |

計測温度 |

24.6 |

27.0 |

35.4 |

13.9 |

- |

- |

28.2 |

22 |

| 室温との相対温度 |

|

2.4 |

10.8 |

-10.7 |

|

|

3.6 |

-2.6 |

WindowsNT4.0

アイドル |

計測温度 |

24.6 |

26.0 |

34.2 |

-13 |

24.7 |

30.6 |

6.5 |

0以下 |

| 室温との相対温度 |

|

1.4 |

9.6 |

-37.6 |

0.1 |

6.0 |

-18.1 |

-24.6以上 |

ふぅー、なんとか成功です。NTアイドル時でも密閉していない部分で室温以下になる所はなくなりました。これで安心して常用できそうです。

ちなみに、この項における結露防止ですが、Win95, Win98

ではソフトウェアクーラーを使用しない限り考慮する必要はないと思います。Win95,Win98

のアイドル時では、基板温度も、バックプレートも室温より高くなります。

10 仕上げ

最後に最適電圧の設定です。Vcore=2.05V, Vio=3.3 V では、SuperPI3356万桁ではエラーが発生する事がありました。(NOT

EXACT IN ROUNDって奴です) L2cash だろうと辺りをつけて、L2-OFF

としてみましたが、改善されません。ところが駄目モトで Vio=3.6V

に設定してみると非常に安定しました。うーん、なんなんだろうなー。メモリへはレギュレータから供給されてる筈なのになー。CPU

の IO部に喝が入ったんでしょうか?

ま、ソフトにしろハードにしろ「とりあえず動いたもんが勝ち」という有り難いことわざもあるので敢えて追求してません。^^;

とにかくこれで、憧れの600MHzが完全に安定しました。種々の耐久試験にも耐え、なかなか快適です。いやあ、予定ではこの後、溜まってたゲームをやりまくる筈だったんですけどねー。HP作成なんぞに手をださなければ・・・・・・・・・・・・・・

11 考察

いやあ長かったです。[ケース廃熱の希望]に始まってここまで、3ヶ月程かかってしまいました。その間、グリスの影響や密着など普段あまり気にしない事について色々考えさせられました。このHPのコンテンツのほとんどは、これらの追試の結果によるものです。途中、泣きそうになったり、切れそうになったりして、思わずCPUに「貴様、それでも軍人か!」と蹴りを入れそうになったのも2度や3度ではありません。^^;

ただまあその過程は、ある意味AT互換機をいじり出してから一番楽しかった時期とも言えるかもしれません。私自身、結構得た物も大きかったのではないかと思っています。

今回の結論ですが、特にありません。あえて言うなら、

あきらめずにトライし続けること

という事でしょうか。

12 独り言

さて、如何だったでしょうか?今こうしてレポートを仕上げてふと、「かけた手間と費用でP3-550買えてたなー」なんて事は決して考えてないですよ。^^;

まあ、P3-450 がリテール2.0V で 600 MHz

で動いてしまう昨今のご時世からすると、ある意味馬鹿げた話です。馬鹿げた話ですが、私の行為を否定する人は、このHPを読んで下さる方にはいないでしょう?

我ながら業が深い趣味ですねえ、OverClock ってのは^^;

まあ、今回はたまたま目標を達成する事ができましたが、色々やっても無駄な場合もあるでしょう。CPUを買い換えては「当たり、外れ」と騒ぐのも悪くはないですが(というか、結構やってたりして^^;)、たまにはひとつのCPUの可能性をしゃぶりつくすのもそれはそれで面白いのではないかと思います。楽しみ方は十人十色。山もあれば谷もある。

「生きてりゃもっと辛い事もあるさ」

というのは、長谷川裕一の傑作「マップス」における名台詞ですが、失敗は成功の母。懲りずに頑張っていきましょう。

99.07.19追記

とまあかように苦労させてくれた(楽しませてくれた)SL2U7ですが、目標を達成した途端に、この様な運命を辿りました。いやあ、我ながら業が深い・・・

Contents

HOME

|