|

コア研磨の真実 - PPGA編 -

LastModified 02/10/14

さて、前回の[コア研磨]から随分たって気が付くと世の中

SEPP

なんぞ見掛けなくなってしまいました。ご多分にもれず、四万十川もPPGA300A

を購入してしまったので、今回も懲りずに磨いてまいました。芸がないと言えばそれまでですが、まあ自分の目で確かめるのが売りなもんで・・・・^^;

SEPPでは絶大な効果を発揮したコア研磨ですが、今回はどうでしょうか?

1 コア研磨

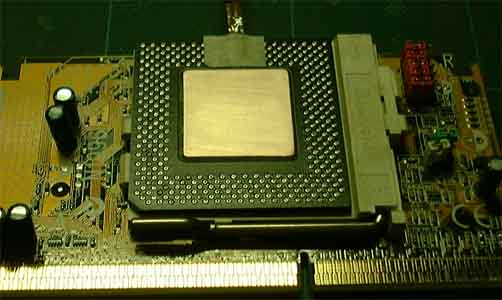

さて、コア研磨です。材料となるのはPPGA 300A です。CPU自体の素性については、[巨大クーラvs中型クーラ]をご覧下さい。今回はPPGAという事で、研磨中のピンの保護をどうするかで少し悩みましたが、左下の写真の様に、素のSocket370(\1100)を購入し、それに装着した状態でマスキングを行いました。

研磨は、平らなガラス板に耐水ペーパを張って行いました。鏡面まで仕上げるつもりもありませんので、240,

400, 600, 800,1000 番で磨いていきます。ま、この辺は SEPP

の場合と一緒です。

真中が作業開始前です。基盤全体をマスキングしています。少し240番の上を滑らしたのが、右の写真です。SEPPの場合、四隅が削れていく感じでしたが、PPGAの場合は2辺が削れていく感じです。個人的には、SEPPの場合よりはへこみが少ない様に思いました。焦らずじっくりと研磨し、耐水ペーパを細かいものにかえていきます。全体が銅色になる迄トータルで1時間程の作業です。

仕上がりです。相変わらず傷だらけですねえ。嫌になってきます。^^;

CPU上部に見えるのはサーミスタです。ま、お世辞にも奇麗とは言えませんが、SEPPの時もこんな物でしたし、いってみましょうか。

2 実験方法

| CPU |

PPGA300A 100x4.5MHz駆動

Vcore=2.0V Vio=3.74V SL35A L9074590-0312 MALAY |

| M/B |

ABIT BX6rev2 with

TurboPLL01 |

| Cooler |

ギガコンプ

SB13070 MKⅡ、VFS6030AA改2 |

| OS |

Windows95 OSR1 |

| グリス |

TSC-1 |

ケースは閉めた状態とする。

シリコングリスはセッティングを5回行って計測し、ベストのデータを使用(作業性の影響を排除)

温度計測は以下の5点

室温、ケース内温度、CPUコア近傍、ヒートシンク(以上全てサーミスタによる)

BX6rev2 のW83782D の機能によりCeleronコア内部サーマルダイオードより内部温度読み取り

計測条件:FinalReality を1時間以上ループさせ、温度変動がなくなった後、一番負荷の高い

City 時で温度を計測

3 実験結果

これは私の環境における結果であり、ケースや使用機器により変わってくることはご了承願います。

コア研磨 |

室温 |

ケース |

シンク |

コア脇 |

コア内部 |

研磨前+SB130MKⅡ |

計測温度 |

24.7 |

27.0 |

31.5 |

33.8 |

42 |

| 室温との相対温度 |

|

2.3 |

6.8 |

9.1 |

17.3 |

研磨後+SB130MKⅡ |

計測温度 |

24.7 |

27.0 |

32.0 |

33.1 |

39 |

| 室温との相対温度 |

|

2.3 |

7.3 |

8.4 |

14.3 |

研磨前+VFS6030AA改2 |

計測温度 |

24.7 |

26.0 |

33.1 |

35.5 |

43 |

| 室温との相対温度 |

|

1.3 |

8.4 |

10.8 |

18.3 |

研磨後+VFS6030AA改2 |

計測温度 |

24.7 |

26.0 |

33.6 |

36.1 |

42 |

| 室温との相対温度 |

|

1.3 |

8.9 |

11.4 |

17.3 |

4 考察

(1) SB13070MKⅡの場合

コア研磨により、CPUコア脇で0.7℃、コア内部で3℃の温度低減を果たしています。確かに効果は出ていますがSEPPの場合の5℃の温度低減に比べると効果は少ない様です。

効果が出難い要因としてはいくつか考えられますが、

① SEPPに比べて元々の平滑度がそれ程酷くない。(研磨中にも感じましたが、SEPPに比べると幾分マシな様です)

② SEPPに対して、発熱が若干少な目である。SEPPの場合、20.5℃→15.6℃でしたが、PPGAは

17.3℃→14.3℃です。

コア研磨が、コア内部の熱をよりヒートシンクに抜ける様にするという性格を持つ以上、元の伝熱・発熱が酷い程効果が出易くなる事になります。PPGAの場合、SEPPよりも改善されている為、効果が出難いのではないかと思います。

(2) VFS6030AA改1の場合

コア研磨により、CPUコア脇で0.6℃悪化、コア内部で1℃の温度低減を果たしています。今回も確かに効果は出ていますがSB13070MKⅡの場合に比べると効果は少ない様です。(CPUコア脇の悪化については測定誤差と思われます)

これは、コア研磨によってコア内部の熱がよりヒートシンクに抜ける易くなったにも関わらず、ヒートシンクの廃熱性能が追いついていないからではないかと推察されます。つまりコア研磨の効果を発揮させるには、十分な性能のCPUクーラが必要という事ではないかと思います。

今回の結果をもって、以下を結論とします。

PPGAの場合もコア研磨は効果がある。

しかし、その効果を発揮させるには十分な性能のCPUクーラが必要となる。

今回の結果においても、コア研磨は効果が認められました。Vcoreを上げ高いclockで駆動する場合には、その効果はより顕著となるでしょう。しかし、それはCPUクーラやケースの廃熱性能とトータルで効果を上げるものではないかと思います。何事もバランスではないかと。コア研磨には危険が伴いますので、最後に検討すべき手段ではないかという気がします。

5 独り言

凝りもせず温度ネタでしたが、如何でしたでしょうか?

今回は実験の再現性や、研磨中に耐水ペーパーを切らす等様々なトラブルに見舞われました。正直、自分でも何故こんな事をしてるのかよくわかんないですねえ。(^○^)

「女は禁物さ。笑ってアバヨと言えないものに手をだしちゃいけねえぜ」

(ミッキー・スピレイン著「燃える接吻」より)

OverClocking もまた然り。

Contents

HOME

|