|

さらば、FSB=100MHz CPU

- 楽しき哉P4-2.6GHzES -

LastModified 03/05/19

さて、気が付けば世の中FSB=200MHzになっていたりする今日この頃。当方など、つい3ヶ月程前にマザー、メモリと買ったばっかだってのに、気が付いたら全部「1世代前のプラットフォーム」だってだから泣けてくるぜ、ベイベー等と叫びたくなるのをぐっと押さえる毎日ですが、皆さん、如何お過ごしでしょうか?

FSB=133のCPUが世に出て久しいですが、四万十川としては基本的にFSB=100MHzのCPUを愛用してきました。つーか、一度も買った事がございません。それはどんなに高耐性のCPUが入手できてもメモリや周辺がついていかないといった切り分けが困難だからに他なりません。「ただでさえ、OverClock時には訳わからん現象が多いんだからさ」という訳です。ただまあ、FSBが200にまで到達したからには、今後はFSB=100MHz製品自体が収束していきそうです。

GA-8INXPのTurboPLL改造の失敗で随分とロスをしてしまいかましたが、やっと実験再開する事になった或る日の事。P4-2.5(SL6GT)をUltraVapoを冷やそうと準備していた際に、妹からマシンのP4化を依頼されました。ま、どうせならという事で、手元のSL6GTを供出して新しいCPUを購入する事にした次第です。代わりのCPUを何にするか悩ましい所ですが、ここは今までの総決算としてFSB=100MHz CPUを購入する事にしました。折りよく、オークションでP4-2.6GHz(Northwood

C1-Stepping)のエンジニアリングサンプル品が出品されているのを発見。

反射的に入札してしまったという次第です。恐らく四万十川としては、FSB=100MHzのCPUを購入するのは最後になると思います。果たして、うまい具合にオチがつくでしょうか?

1. P4-2.6GHzES(エンジニアリングサンプル) QMT0ES

A4

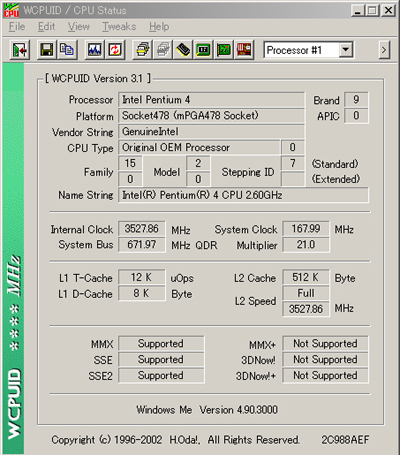

という訳で、オークションで衝動買いしてしまったP4-2.6ESです。P4としてはNorthwood

C-1steppingの1.52Vタイプですが、最大の特徴としてはCPUの内部倍率の変更が可能な事です。

以下は、GA-8IRXで倍率可変を確認したBIOS画面ですが、16~26倍迄BIOSで自由に変更可能です。結果として、Intelのラインナップには無い21倍などという設定も可能になっています。勿論、GA-8INXPでも倍率可変は可能です。BIOS項目は、設定可能なCPUを装着した場合のみ表示されるみたいです。

倍率可変CPUを弄るのは、実にP2-400MHz以来ですが、いやあ楽しいですねぇ。久しく忘れておりました。Athlonユーザは、今でもこんな楽しみを味わってるんですねぇ。うーん、転んじゃいそうですなぁ。

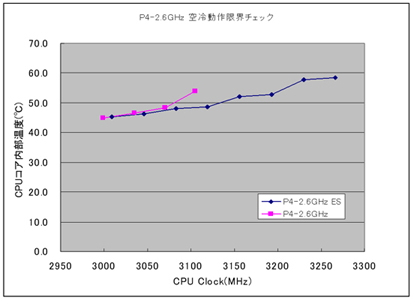

2. 空冷限界チェック

四万十川的には初めてのエンジニアリングサンプルですが、一体どの程度の物なのか?まずは、空冷でCPUの限界を一応チェックします。以下の条件で検証しました。

KENDON CPU Radiator(KR-1)

を使用して空冷動作限界をSuperπ104万桁の動作によって把握してゆきます。各clockにおけるコア内部温度は、秋月温度計を再較正してハード的に読み取っているいるのでほぼ正確な絶対温度を表示しています。

Clockを上げてゆき、エラーが発生した時点でVcoreを上げていきます。結果が以下の表です。尚、記載しているVcore(V)は設定値ではなく、Windows起動後のハードウェアモニタで読み取った値です。(GA-8INXPはDPSのお陰か、BIOS設定値とWindows起動後の測定値はほぼ同一になります。)

| CPU倍率x26 |

P4-2.6GES 空冷限界チェック |

| FSB |

CPU |

π104万桁 (sec) |

Vcore(V) |

コア内部温度(℃) |

| 116 |

3009 |

61 |

1.57 |

45.3 |

| 117 |

3046 |

60 |

1.57 |

46.3 |

| 118 |

3083 |

59 |

1.63 |

48.2 |

| 119 |

3083 |

60 |

1.63 |

48.2 |

| 120 |

3119 |

59 |

1.63 |

48.5 |

| 121 |

3156 |

58 |

1.71 |

52.0 |

| 122 |

3193 |

57 |

1.71 |

52.8 |

| 124 |

3230 |

56 |

1.79 |

57.8 |

| 125 |

3266 |

56 |

1.79 |

58.6 |

| 127 |

3303 |

× |

1.82 |

- |

この結果を見る限りでは、Vcore=1.79Vにおいて3266MHz(FSB=125MHz)が空冷限界という事になります。ついでに、手持ちのP4-2.5GHzについても同様にチェックを行いました。

| CPU

倍率

x25 |

P4-2.5G

空冷限界チェック |

| FSB |

CPU |

π104万桁 (sec) |

Vcore(V) |

コア内部温度(℃) |

| 120 |

2999 |

60 |

1.57 |

44.8 |

| 121 |

3035 |

59 |

1.57 |

46.4 |

| 122 |

3070 |

59 |

1.63 |

48.3 |

| 124 |

3105 |

58 |

1.71 |

53.8 |

| 125 |

3141 |

× |

1.92 |

- |

こちらの結果では、Vcore=1.71Vにおいて3105MHz(FSB=124MHz)が空冷限界という事になります。以前のGA-8IRXによる検証では、Vcore=1.70Vにおいて3100MHz(FSB=124MHz)が空冷限界だったので、ほぼ同じ結果といえます。

|

|

|

四万十川的テスト風景 |

P4-2.6ES 空冷限界チェック |

同じNorthWoodコアという事で大体同じかなと思っていましたが、2.5→2.6GHz故か、エンジニアリングサンプル故か、若干耐性は良好な模様です。

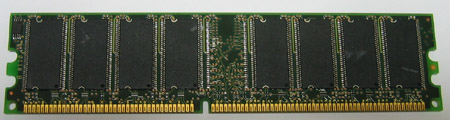

3. メモリ限界チェック

折角、EngineringSampleで倍率可変が効くのですから、メモリの耐性チェックを行ってみます。メモリは2001年末 某通販ショップで [Micron

SuperGrade]という事で、通常品の約1.5倍の価格で購入したMicronのPC2100-DDR

256MBモジュールです。これまでに、GA-8IRX迄で良い結果を出してくれている実績のあるモジュールです。

|

|

|

MT16VDDT3264AG-265A1 PC2100U-25330-B1 |

空冷(26倍)で3200MHz程度迄動作が確認できている訳ですから、CPU倍率を16倍に設定すれば最大でFSB200MHz迄の確認ができる事になります。

|

CPU

倍 x16

|

PC2100

|

| FSB(MHz) |

CPUClock(MHz) |

π104万桁

(sec) |

DIMM

Volt |

| 150 |

2394 |

69 |

2.5 |

| 160 |

2552 |

65 |

2.5 |

| 165 |

2642 |

61 |

2.5 |

| 166 |

2665 |

61 |

2.5 |

| 167 |

2665 |

61 |

2.5 |

| 168 |

2687 |

61 |

2.5 |

| 169 |

2710 |

60 |

2.5 |

| 170 |

2733 |

60 |

2.5 |

| 175 |

2746 |

60 |

2.5 |

| 176 |

2748 |

60 |

2.5 |

| 177 |

2749 |

60 |

2.5 |

| 178 |

2848 |

× |

2.8 |

| GA-8INXP

SingleChannnelによるメモリ耐性チェック |

結果的には、DIMM電圧2.5VでFSB177MHz迄の動作を確認できました。こちらのGA-8IRXにおける検証ではDIMM

電圧2.9VでFSBで139MHz、MemoryClock換算では184.9MHzという結果に比べると少し低めですが、実FSBでの結果ですのでそこそこといえるでしょう。Intel7205は本来FSB=133MHz迄のサポートなので、こちらの制限による影響の方が大きい気がしますが。

CPU倍率を最大の26倍に設定した場合には、FSB177x26=4602MHz迄設定可能という事になりますので、環境としては充分でしょう。

4. UltraVapo起動

CPUの空冷耐性およびメモリ耐性のチェックができた所で、UltraVapoによる冷却チェックを開始します。CPU倍率を26倍に設定して、2600MHzから少しずつClockを上げてSuperπ104万桁を実行して各部の温度をチェックします。動作不能となった時点でVcoreを昇圧していった結果が、以下の表です。

FSB=1MHZ(CPU=226MHz)単位でしか操作できないので、これまで行ってきた実験に較べるとかなりラフま結果になってしまっていますね┐('~`;)┌

| CPU

倍率 x26 |

P4-2.6GES UltraVapo限界チェック(

室温24℃) Vcore=1.82V |

| FSB(MHz) |

CPU(MHz) |

Com温度

(℃) |

EVA温度

(℃) |

コア内部温度

(℃) |

M/B表温度

(℃) |

凝縮圧

(Mpa) |

蒸発圧

(Mpa) |

Vcore(V) |

| 110 |

2606 |

42 |

-42 |

-24.3 |

25.0 |

1.25 |

0 |

1.57 |

| 110 |

2862 |

45 |

-40 |

-24.8 |

27.0 |

1.25 |

0 |

1.57 |

| 120 |

3119 |

46 |

-36 |

-23.3 |

28.0 |

1.25 |

0 |

1.57 |

| 125 |

3266 |

47 |

-35 |

-22.0 |

28.6 |

1.30 |

0 |

1.57 |

| 127 |

3303 |

50 |

-36 |

-21.5 |

29.4 |

1.30 |

0 |

1.57 |

| 128 |

3340 |

51 |

-34 |

-20.8 |

29.6 |

1.30 |

0 |

1.57 |

| 129 |

3376 |

52 |

-36 |

-20.6 |

29.6 |

1.35 |

0 |

1.57 |

| 131 |

3413 |

54 |

-34 |

-18.5 |

28.3 |

1.40 |

0 |

1.63 |

| 132 |

3450 |

54 |

-34 |

-15.6 |

29.5 |

1.35 |

0 |

1.71 |

| 134 |

3486 |

54 |

-36 |

-14.9 |

30.0 |

1.35 |

0 |

1.71 |

| 135 |

3523 |

55 |

-32 |

-10.1 |

30.5 |

1.40 |

0 |

1.79 |

| 137 |

3560 |

56 |

-32 |

-9.4 |

30.2 |

1.40 |

0 |

1.79 |

| 138 |

3597 |

56 |

-32 |

-6.3 |

30.4 |

1.45 |

0 |

1.84 |

| 139 |

3633 |

- |

- |

- |

|

- |

- |

× |

この結果を見る限りでは、UltraVapoによる64℃の冷却(コア温度58℃→-6℃)によって、331MHz(3266→3597MHz)の加速ができた事になります。

この冷却による効果をどう見るか?

ですね。ま、コストパフォーマンスを考えると決してガス冷(に限らず冷却全般)は引き合う方法ではないですね。その費用で、グレードの高いCPUを買う、あるいはCPUを沢山買って選別した方がずっと手っ取り早いと思います。まあ、その行為が面白いかどうかについては別問題ですが。

5. そして常用化へ

さて、Suoerπ104万桁は3597MHz迄通りましたが。あくまでπ104万桁の話です。ここからは実際に常用すべく各種ベンチマークがを安定して稼動する限界を探していきます。一旦、26倍にて動く限界FSBを探した後、メモリ限界が許す限りCPU倍率を低くして高FSBで運用できる限界を探してやります。

その結果が以下の表です。結果としては、3550MHz前後が常用限界と判断しました。Superπ104万桁限界に較べると50MHz程度のダウンで済んでいます。

| P4-2.6ES

UltraVapo

常用限界(Vcore=1.84V) |

| FSB(MHz) |

CPU

倍率

|

CPU(MHz) |

π104

万

(sec) |

π838

万

(sec) |

3Dmark2001 |

| 137 |

x26 |

3560 |

48 |

- |

12739 |

| 168 |

x21 |

3527 |

48 |

9:15 |

13075 |

最終的には、168x21=3527MHzを常用限界としました。

3Dmark2001をループさせた場合の各部温度データを以下に示します。

| CPU

倍率

x21 |

P4-2.6GES UltraVapo 3Dmark2001loop時各部温度(室温26.5℃) |

| FSB(MHz) |

CPU(MHz) |

Comp温度

(℃) |

EVA温度

(℃) |

コア内部温度

(℃) |

M/B表温度

(℃) |

凝縮圧(Mpa) |

蒸発圧(Mpa) |

Vcore(V) |

| 168 |

3527 |

65 |

-29 |

-2.9 |

34.2 |

1.55 |

0.05 |

1.84 |

[2003.5.11追記]

下記、3Dmark2001SEのスコアはFSB168x21=3527Hzにおいて、Siuro4200OTESをCore=300MHz, Memory=598MHzで動作させた際の結果です。FSB168MHz環境下でも、PCI/AGP固定モードのお陰かAGP動作に不安定さは全く見られません。

結果としては、2600→3550MHzと3.5割増となりました。ガス冷マシンとしてはもう少し廻って欲しい所ですが、やはりCPUコアに依存する所大なので、こんな所かなと納得している自分もいます。少なくとも、同一Stepping内における[当たり外れ]を冷却によって吸収できるレベルは満たしているかなという点では満足しています。

6. 独り言

という訳で、GA-8INXPを常用体制に持ってきました。いやあ、CPUの倍率可変って面白いですね。

メモリや周辺機器等をCPUとは別個に耐性チェックできるのは非常に便利ですね。周辺がついてくる高いFSBを切り分けで検証しておき、その上でCPU側の倍率を限界Clockと限界FSBに合わせて変更するというのは、OverClockという観点からは非常に楽しい、というよりは自然な感じがしますね。今回のCPU1個だけでしか、この楽しみが味わえないのは残念ですねぇ・・・・そっか、だから皆Athlonにいっちゃったのか(笑)

折角のIntel7205なのに、今回はメモリ1枚差しでしたが、これがDualChannnelで運用したらどうなるか・・・については次回のネタにしたいと思います。ま、既にCanterwoodもSpringdaleもリリースされてるのに、7205ってのも少し悲しい気もしますが。

「負け戦ほど面白い。」

(隆慶一郎著 「一夢庵風流記」より)

ま、好きで負けてる訳ですないんすが・・・

Contents

HOME

|