|

近頃のビデオチップの発熱

- ABIT SIURO GF4 Ti4200 OTES -

LastModified 03/03/10

「言葉では絶対伝わりきれないものは-

身体でつかんでいくしかないんだっつ!」

(島本 和彦著 「吼えろペン」より)

という訳で気が付いたら、今年は既に年に一度のVGA買い替え時期を過ぎていました。前回は、2001年10月にSpectraX20を購入して以来ですので丁度1年過ぎです。本来ならSpectraWX25といく所ですが、RADEON9700にパフォーマンスで負けてる話や、NV30の噂もちらほら聞こえてくるこの時期、今更5万円も出す気にはなれません。

まあ、今年はGeforce4 Ti4200辺りの安いのでお茶を濁しておくかと思っていた所で、こんな記事とかこんな記事を見てしまいました。Canopusを除くと各社同じ様な基板にやたら派手なファンがついてるだけのカードになんか気が進まなかった四万十川としては、このAGP直下のPCIスロットを潰す冷却機構という馬鹿さ加減が妙に気になって購入してしまった次第です。

2002.10当時の購入価格は\19980とGeforceTi4200搭載カードとしてはまあ並といった所でしょうか。搭載メモリが64MBと主流の128MBに比べると半分なのでそれほどお買い得感はないですね。

まあ、そんなこんなで通常のパフォーマンスチェックをされているサイトは星の数程あるので、性能的な部分はそちらにおまかせして、本サイトはOTESがどの程度の性能なのか、またそれが実際にOverClockに有効なのかに着目して見て行こうと思います。また、CPUに比べて余り実際の温度が語られず、何となく熱い熱いと言われている最近のビデオチップの発熱がどんなものかもチェックしてみましょう。

1. Siuro GF4 OTES

このカードの特徴としては、OTES(Outside

Thermal Exhaust System)とABITが呼ぶ廃熱方法でして、まずビデオチップの熱をヒートパイプでブラケット付近のヒートシンクまで運び、そしてその熱を高速回転型小型シロッコファンで直接ブラケット部の排気口からPCケースの外部に排出する方法です。ABIT曰く、この方法で従来よりも15%効率が良くなるとしています。また、これら機構によりGF4

Ti4200の規定clockより高速なコア275MHz,

メモリ550Mz駆動がデフォルトとなっています。

|

|

|

OTES 分解図 |

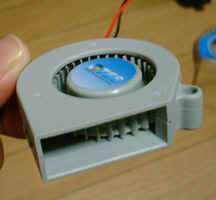

まずは、早速最大の特徴である冷却機構OTESを分解してみます。シロッコファン(7200rpm)とプラスチック製カバー(ダクト)は2本のネジで、銅製ヒートシンク部にネジ止めされています。ヒートシンク自体はボード裏側からスプリング(十文字型板バネ)を介して4本のネジで固定されています。

シロッコファンの中央から吸気され、ダクトによってヒートシンク部まで導かれ、そのままブラケット(2本分)の排気口を通って、ケース外部に排気されるという構造です。

ビデオチップからヒートシンク部迄は、一枚の銅板で形成され、これがヒートスプレッダの役割をします。その端部にヒートシンクがロウ付けで接続されているという感じです。ヒートスプレッダ部は、わずか1mm程度の厚みしかなく見るからに熱搬送能力は低い感じです。それを補う為に、jヒートスプレッダのビデオチップ設置面の反対側からヒートシンク部迄をヒートパイプで接続しているという構造です。

ただ実際に見てみると、写真ではわかりにくいのですがヒートパイプはヒートシンクのフィン部とは直接接続されておらず、単にヒートスプレッダにロウ付けされているだけです。加えて小口径のシロッコファンを7200rpmでブン廻しているので凄まじい騒音が発生します。電源のファンの音の比ではない位です。

とりあえず、ビデオチップ横及び裏面にサーミスタを貼り付け温度を測定する事とします。尚、裏面に関してはサーミスタ保護の為、古の四万十川スペシャルのカスタムスペースをカード背面に設置しました。

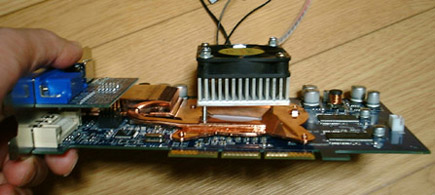

以上のチェック及びサーミスタ設置後にUltraVapoに組み込んだのが上の写真です。カードサイズ自体はそれ程大きくないので設置は問題ありません。AGP直下のPCIスロットも同時に占有しますが、もともとIRQの共有等を考えて空ける様にしている四万十川としてはあまり気にならない所です。

|

機器 |

機種 |

備考 |

| CPU |

PentiumⅣ 2.5GHz |

SL6GT L239A630 2500@100x25 |

| マザーボード |

GIGABYTE GA-8IRX改 |

TurboPLL装着済 |

| メモリ |

MicronCrucial PC2100 DDR 256MB |

CT3264Z265.16T (Micron MT 46V16M8-75) |

| 冷却 |

UltraVapochill |

|

| HDD |

IC35L060AVV207-0 80GB |

Deskstar 180GXP |

| OS |

Windows Me |

|

上記構成にて、3Dmark2001seが安定してループ可能かどうかを基準に、コア及びメモリクロックを変更して動作限界チェックを行いました。尚、CPUは定格にしています。

| GPU |

Memory |

3Dmark |

備考 |

| 275 |

550 |

10914 |

デフォルト |

| 275 |

600 |

11010 |

|

| 315 |

550 |

11160 |

|

| 315 |

600 |

11284 |

動作限界 |

| 318 |

600 |

loop

不可

|

|

| 319 |

600 |

× |

|

| 318 |

601 |

× |

|

GPUのコアクロックは275→315MHz,

メモリクロックは550→600MHzという結果です。GPUのクロック的には並といった所でしょうか?決してOverClock耐性が高いとはお世辞にも言えない値です。また、メモリクロックに関しては、Ti4600の650MHzにも至っていません。まあ、搭載メモリの仕様による部分なので文句を言える筋合いではありませんが、

冷却効率の良さを謳って、暗にOverClockを売り物にするんだったらもちっと良いメモリを積んどけよな

とつい思ってしまうのは私だけでしょうか?私だけでしょうね、きっと。まあ、この結果を見る限りでは、

大袈裟な冷却機構をつけてる割には、OverClock的には並

という所の様です。やれやれ・・・まあ、OverClockはチップの個体差による所大ですので仕方無い所ですが。

温度は、3Dmark2001seで一番温度が上がる[GAME4

NATRURE]のみをループさせ、その際の各部温度を計測しました。

|

室温

|

ケース内 |

VGA

表

|

VGA 裏

|

| 23.9 |

24.3 |

50 |

70.9 |

| 相対温度 |

+0.4 |

+26.1 |

+47.0 |

凄まじいですね、VGA裏では70度を越えてしまっています。しかし、これだけではOTESの効果がどの程度のものなのか判断しようにも、比較材料がありません。そこで、一般的なヒートシンクでどの程度の冷却が可能なのかチェックしてみました。

2. TAKA-VBF-3B

何か適当なヒートシンクがないかとジャンクボックスをあさった所、数年前にSpectra5400用に買ってあった田川アルミ(全然新製品ないみたいだけど、健在なのでしょうか・・)のTAKA-VBF-3Bが出てきたので、これをつけてみる事にしました。

|

今となっては、それほど大型のヒートシンクという訳でもありませんが、一般的なGF4カードに標準でついているヒートシンクよりは一回り大型でしょう。サイズ的には5cm角程度なので、ほとんど追加工無しでお手軽につけられるのが良い所です。

(本来であれば、もう少し大型のSocketP3-1GHzのリテールクラスを付けたかった所ですが) |

まずはテストという事で、基板上のオリジナルの取り付け穴とファン部の穴を無理やりタイラップでしばってみました。

|

室温

|

ケース内 |

VGA

表

|

VGA

裏

|

| 24.0 |

24.4 |

51.1 |

66.5 |

| 相対温度 |

+0.4 |

+27.1 |

+42.5 |

・・・・・あっけなく、5℃近くも下がってしまいました。おまけに、かなり静かになって、VGAファンの音自体は気にならないレベルです。ううむ、OTESって・・・・・

3. TAKA-VBF-3B+OTESヒートスプレッダ

ま、流石にこれで常用するのは少し格好悪いので、OTESのヒートスプレッダを併用して取り付けてみました。ヒートスプレッダのファン取り付け穴がほとんどヒートシンク側の取り付け穴と同じ位置だったので、若干ヒートシンク側に追加工を行う事で以下の様にネジ止めする事ができました。

|

|

|

TAKA-VBF-3B + OTESヒートスプレッダ

|

結果は以下の様になりました。VGA裏の温度は、タイラップで結んだ際よりも2℃上昇しています。

|

室温

|

ケース内 |

VGA

表

|

VGA

裏

|

| 21.5 |

23.1 |

47.4 |

66.0 |

| 相対温度 |

+1.6 |

+25.9 |

+44.5 |

OTESのヒートスプレッダを介する事でバッファ的な効果を期待していましたが却って悪化しています。これは、ヒートシンクの取り付け位置がビデオチップの中心位置からずれてしまった事が原因と考えられます。所詮は1mm厚程度の銅板ですので、直に取り付けた場合より熱搬送能力が悪化した為でしょう。

4. TAKA-VBF-3B+OTESヒートスプレッダ+ピラミッドバッファ

上記、OTESのヒートスプレッダがバッファとしての役目を余り果たしてくれなかったので、ものは試しとKENDONさんのピラミッドバッファ(10mm)を間に挟み込んでみました。

|

|

TAKA-VBF-3B + OTESヒートスプレッダ+ピラミッドバッファ

|

結果は、以下の様になりました。若干の改善はみられますがほとんど誤差範囲ですね。まあ、考えてみればVGAコアの中心からずれた位置でバッファを大きくとっても対して改善される筈ありません。少し考えてみればわかる事・・・・いいや!何事も実験、実験!!

|

室温

|

ケース内 |

VGA

表

|

VGA

裏

|

| 21.7 |

23.7 |

46.2 |

65.6 |

| 相対温度 |

+2.0 |

+24.5 |

+43.9 |

なんか、ここ迄やってたら当初の目的(一般的なファンでは温度はどの程度か?)からかなりずれて、姑息に少しでも温度を(お手軽に)下げれないかという方向に・・・・・

5. TAKA-VBF-3B+OTESヒートスプレッダ+ダクト

ここまでやってきて、ふと気づきました。ん?折角OTESのヒートスプレッダつけたんだから排気もケース外に出したらOTESのシンクも有効利用できるんちゃうか?

でまあ、その結果が以下の写真です。0.2mmのアルミを鋏でジョキジョキ切ってアルミテープで止めて排気ダクトとした訳です。

大型シンクの能力と、OTESの熱搬送能力のダブル相乗効果の筈でしたが・・・・

|

室温

|

ケース内 |

VGA

表

|

VGA

裏

|

| 22.5 |

23.8 |

53.7 |

72.4 |

| 相対温度 |

+1.3 |

+31.2 |

+49.9 |

あきまへん、ボロボロですわ。オリジナル状態よりも悪化しています。排気口に手をやると殆ど排気されていないのがはっきりわかります。TAKA-VBFとOTESの2つのヒートシンク部に送風するには、5cmファン程度ではあきらかに風量不足だったという事でしょう。大失敗です。

6. 考察

さて、とりとめもなく色々やってはみましたがここらで少しまとめてみましょう。各対策の結果を室温と相対温度で以下にまとめてみます。

| GPU=315MHz Mem=600MHz |

ケース内 |

VGA表 |

VGA裏 |

| オリジナル |

0.4 |

26.1 |

47.0 |

| TAKA-VBF-3B |

0.4 |

27.1 |

42.5 |

| TAKA-VBF-3B+OTESヒートスプレッダ |

1.6 |

25.9 |

44.5 |

| TAKA-VBF-3B+OTESヒートスプレッダ+ピラミッドバッファ |

2.0 |

24.5 |

43.9 |

| TAKA-VBF-3B+OTESヒートスプレッダ+ダクト |

1.3 |

31.2 |

49.9 |

結局、[一般的な(GF4カードの)ヒートシンクでどの程度の冷却が可能か?]という問題に関しては結局検証できないままでしたが(どなたか普通のGF4カードをお持ちの方、計測してみて下さい)、上記の結果を見る限りでは、

処理能力の大きなヒートシンクをビデオチップの中心に

きちんと密着させるのが一番効果的

という結果は一目瞭然です。まあ、ある意味当たり前といえば当たり前ですね。

ヒートパイプの目的は廃熱する事ではなく、「熱を運ぶ事」である訳ですから、運んだ先が今回のOTESの様にちっこいヒートシンクしかついていないという事は、ある意味熱源とヒートシンクを意味もなく離しているだけとも言えます。

あるいは、今回の私のシステム(UltraVapo:CPUが熱源としてはシステム内には存在しない)では効果が認められませんでしたが、ケース内温度がかなり高い環境ではビデオチップの熱がケース内温度を上昇させないという意味では効果があるのかもしれません。

しかし、Siuro GF4 OTESの様なある意味キワモノカードをわざわざ買う人であれば、それなりのケ-スファンも設置しているでしょうから、どうもABITが何を考えてわざわざこんな物をリリースしたか、理解に苦しむ所です。

個人的には、[ヒートパイプで熱を運んでケース外に廃熱する]という発想自体は非常に面白いものがあると思います。しかしその為の、ヒートパイプとフィンの接続、ヒートシンクの大きさ、騒音レベルといった実装面での詰めが非常に甘いので全く意味をなしていない試作品といった所でしょうか。

結局、見た目だけ?

というのが私の結論です。ABITには猛省を求めたいと思います。とか書いた傍から、懲りもせんとこんなの出してますな。あ、しかもメモリ128MBでやんの。

7. 独り言

という訳で、如何だったでしょうか?まあ、それ程期待していなかったので、ある意味納得の結果だったのですが。どのメーカのGG4カードを買っても同じ物という事を考えると、充分楽しませて貰ったともいえます。(個人的には満足しています)

[ヒートパイプを使った画期的な廃熱システム]という謳い文句に対する結論は、何とも当たり前というか王道であった訳ですが、

「読者は王道をこそ求めているんじゃないですか?!」

(島本和彦著 「吼えろペン」より)

という事かもしれません。

しかし、今回久々にビデオチップの発熱を計って見て改めて発熱に驚きました。ビデオチップに限らずCPUにしろ何にしろ年々熱くなっていくばかりです。なんか、これっておかしいなあと思いませんか?発熱や消費電力を現行と同レベルに抑えた上で性能を上げるのこそ本筋じゃないかと私は思うのですが・・・・

とか書いて締め様としたら、NV30の発表がありました。何かどこかで見たようなカタチ・・・・来年の今ごろにはOTESが王道になっているとか・・・・ネタとして楽しむ分には良いのですが、マジでやられたらかなわんなあ・・・・・

Contents

HOME

|