|

空冷の最終形

-KENDON CPU Radiator KR-1-

LastModified 03/03/10

「かくしてアマチュアの時代は終わった。

男って奴ぁ2種類しかいねェ。プロか、バカか。」

(矢作 俊彦監督「アゲイン」より)

|

|

Photo by Mr.KENDON |

かつて、TurboControllerの紹介の枕詞に使った台詞です。基本的に同じ台詞を2回使うのを善しとしない私ですが、他の言葉が浮かんできません。

という訳で皆さんもうご存知ですね。ここの所、おとなしいな~と思っていたらKENDONさん、実はこんな凄い物を密かに用意されていました。

いや実は、随分前から究極空冷に取り組まれているとは聞いていたのですが、まさかこれ程の代物とは・・・ |

OverClockのブームで気がつくと猫も杓子も銅製Cooler。素材を銅にしただけの何の工夫もない製品が巷には氾濫しています。そんな安易な商売を苦々しく思っているのは私だけではないでしょう。そんな状況に楔を打ち込む至高の逸品。その性能の程は如何なものでしょうか?

今回は、「KENDONバックプレートSimantogawa Design」のデザイン等でお付き合いのある関係上、リリース早々にサンプルを頂いてしまいました。ある意味、KENDONさんの回し者である四万十川ですが、レビューはあくまでシビアに行っていきたいと思います。

1 KENDON CPU Radiator KR-1

まあ、まずはKENDONさんのHPをご覧下さい。凡百の素材を銅にしただけなんぞというCPUクーラとはそもそもの発想自体が違います。KENDONさんは、この製品の開発の為に金型まで発注されたとか・・・一体幾らの開発費用がかかったか想像するのも恐ろしくなります。その情熱と行動力には、ただただ脱帽です。

|

|

|

| この新CPUクーラー、KENDON CPUラジエーターは、HFC-134aガスが封入されたヒートレーンを採用した未来型のCPUクーラーで、従来の空冷式ヒートシンクとは一線を画する冷却性能を発揮します。ヒートレーンとは、複数のヒートパイプを並列に配列し帯状としたようなもので、これにフィンを付与することで、極めて高効率な冷却性能を得ようとするものです。既存のヒートパイプ式空冷CPUクーラーとも全く別構造のものです。また、更にこのKENDON

CPUラジエーターは、取り付け姿勢を選ばず、どのような姿勢で組込まれても最高の性能を得ることができます。 (KENDON CPU Radiator HP より) |

|

|

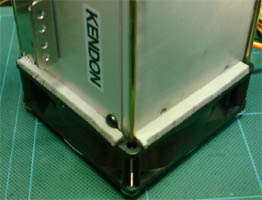

内部にはヒートパイプならぬヒートトレーンがぎっしり詰め込まれています。写真ではわかりにくいですが、実物を見れば一目瞭然。ヒートトレーンは奥行き50mmにも達する帯状で内部にはHFC134aが封入されています。基本的に素材はアルミで、しかも空間が多いので見た目の割には非常に軽くできています。Alpha

PEP66よりちょいと重い程度と云えば分かり易いでしょうか?全品検査されSerial_No.が振られています。頂いた物はNo.2でした。

「チッチッチッ、ニッポンじゃあ二番目だ。」

「じゃあ、日本一は!?」

(長坂秀佳脚本 「快傑ズバット」より)

No.1はヒロ坊さんだった様で(笑) ヒロ坊さんも早速レビューされておられます。 |

|

|

| 構成部品の一覧です。 上段が、基本セットとなる、本体、Socket取り付けクランプ、ファン取り付けキットです。

下段がオプションである、ピラミッドバッファ(5mm, 10mm厚)、SANYO高速型8cmファン(3400rpm

フィンガーガード付)、ピラミッドバッファを固定するプレッシャープレートです。

ピラミッドバッファに新たに10mm厚製品を用意する事で、マザーとのクリアランスを稼いで、マザー上の大型コンデンサとの干渉も防げる様にに考慮されてあります |

しかし、美しひ・・・・・・・ぼーっといつまでも眺めていたい所ですが、そうも云っていられないので、早速装着といきましょう。

2 FC-PGAへの装着

基本的にはSocket対応を主眼においた設計をされているので、FC-PGAに取り付けてみましょう。しかし、ご存知の通り未だSECC2でシコシコやってる四万十川ですので、残念ながらSocketマザーを所有しておりません。ここは下駄を使ってCeleron533へと装着してみる事にしました。

|

|

|

まずは、プレッシャープレートを使ってピラミッドバッファをKR-1本体に固定します。プレッシャープレートは3mm厚のステンレス削り出しで、3mmネジ4本でKR-1本体にがっしりとネジ止めされます。非常に強固に装着できますので、ピラミッドバッファとKR-1の熱伝導面にグラファイトシートを使用しても充分な締め付け圧をかけられます。ただ、面積が大きい為か、ギシギシ締め上げていくと少し撓ってしまいました^^;

恐らく私が馬鹿みたく締め上げたのが原因でしょうね。普通の人だったらこんな事しないでしょうが、ご注意を。(個人的には、プレッシャープレートには5mm厚位欲しい所です)

写真では、10mm厚ピラミッドバッファを装着しています。

ファンはKR-1本体より少し大きいので偏心されて取り付けますが、隙間を塞ぐスポンジテープまで同梱されているという心遣いで |

|

|

下駄については、手持ちの2種を試そうとしましたが、MSI

MS6905Mastar → AX6BCではPOSTすらせず、Abit Sloket→B14, B15端子が結線されていないのでサーマルダイオード出力が読み出せない・・・トホホ・・・

やっぱ、普段使い慣れないFC-PGAを使おうとするといかんですな。 とりあえず、MS6905MastarとEPOX

EP-BX6SEの組み合わせでいくかと、MS6905Masterに装着してみました。 |

|

|

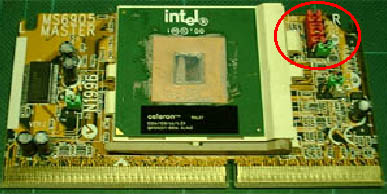

MS6905に装着した所です。Socketへの装着は、独自のクランプによりネジ止めで強固に装着されます。しかし、その為にSocketの爪の周囲に10mm程の余裕が必要です。 MS6905Masterの場合、写真赤丸の部分のVcore設定ジャンパに干渉してしまったので、ジャンパを力づくで捻じ曲げで無理矢理装着しています。本来であれば半田ごてでジャンパポストを裏面に移動させてやるべきでしょうね。良い子は真似しちゃ駄目だぞ!

さーて、それじゃマザーにつけっかとEP-BX6SEにつけようとすると・・・メモリが刺さらない・・・あれま、ピラミッドバッファを5mmにしてと・・・刺さらない・・・嗚呼・・・

AX6BCであれば、ピラミッドバッファを5mmにすればかろうじてメモリを1枚させるのですが、上述の通り、POSTすらしないもんで・・・・トホホ・・・ |

どうも、Socket変換下駄を使用する場合には、物理的な制限上マザー・下駄共に慎重に選んでやる必要がありそうです。

3 SECC2への装着

やっぱ人間、慣れない事はするもんじゃないですな。という訳でSECC2のP3-750に装着してみました。

|

|

|

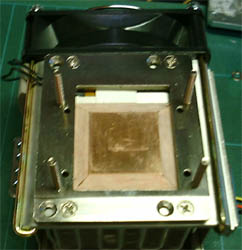

| 装着は、グラファイトシート+OLGAアダプタ+バックプレートといういつもの、「四万十川スペシャル」です。

KR-1への装着に際しては、プレッシャープレートにビスを立てておき、バックプレート側からナットで固定します。非常に強固かつ安定した締め付けが可能です。5mm厚のピラミッドバッファを使用する事で、EP-BX6SEでもメモリ1枚が装着可能でした。この状態で、SECC2空冷最強のAlphaP3125と比較してみます。 |

| CPU |

PentiumⅢ-750 (SL3V6

90070435 MALAY) 116x7.5MHz駆動 Vcore=1.85V Vio=3.4V

|

| M/B |

Epox EP-BX6SE rev 0.31 |

| OS |

Windows98

SecondEdition(ACPI OFF) |

| グリス |

グラファイトシート |

| 負荷 |

3Dmark2000 V1.1

をデモモードで1時間ループ |

| ケース |

ケース開、セッティングは3回行って計測し、ベストのデータを使用。 |

| 温度計測 |

3Dmark2000終了直後にMBprobeでサーマルダイオード出力を読み取り。(ACPI

OFF条件なのでCPU内部温度に極端な変動は無い物と考えられる) |

空冷比較 |

室温 |

シンク |

コア内部 |

P3125 |

計測温度 |

21.7 |

26.0 |

32.5 |

| 室温との相対温度 |

|

4.3 |

10.8 |

KR-1 |

計測温度 |

22.5 |

27.4 |

32.8 |

| 室温との相対温度 |

|

4.9 |

10.3 |

参考データ

Celeron533@100x8

Vcor1.85V PEP66 |

計測温度 |

22.0 |

30 |

37.5 |

| 室温との相対温度 |

|

8.0 |

15.5 |

室温との相対温度を見ると純空冷ではKR-1の方が0.5℃温度が低い様です。しかし、考えてみればコアと室温の相対温度差は僅かに10℃。コア内部のサーマルダイオードからの熱伝達は面積の小さなOLGAコアでしかないので、Coppermine程度の発熱量に対する空冷の場合、どんなに性能の良いCoolerを使用してもこれが空冷の限界なのではないかという気もします。Ath,lon1.2GやPentium4等の60Wを優に超える発熱量を誇る(誇ってない、誇ってない^^;)CPUの場合は、もっと差が出てくる事も充分に考えられます。これについては、随時検証を続けたいと思います。

一方参考データながら、Alpha PEP66を併記しています。まあ、一目瞭然です。Socket用Coolerは敵じゃないですね。

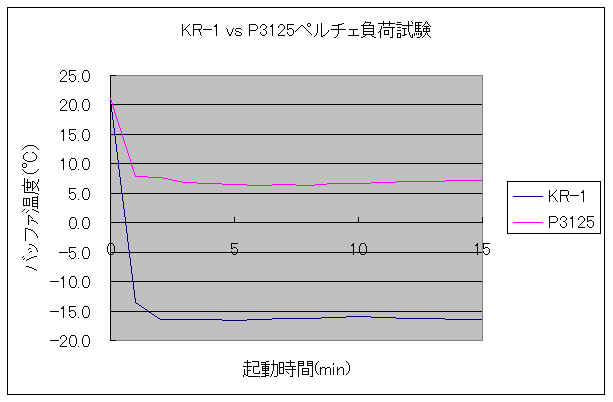

4 ペルチェ単体試験

空冷試験では少し残念な結果となてしまいました。しかし、KENDONさん御自身も「ペルチェ空冷に特化した設計」とおっしゃっている様に、ペルチェの発熱をどうさばくかこそが本領です。そこで、ペルチェを装着しての単体試験を行ってみました。

|

|

|

| 条件を揃える為に、P3125にも無理矢理プレッシャープレートを使用してペルチェを装着してみました。どちらも断熱加工は無しで、ピラミッドバッファ頭頂部の温度を比較する事で、ペルチェの廃熱をどれだけ効率よく行えるかを比較してみました。85W級ペルチェに12V印加なので、約70Wの負荷となります。 |

ぺルチェ負荷試験

起動時間(min) |

KR-1 |

P3125 |

バッファ |

シンク |

バッファ |

シンク |

0 |

21.0 |

20.5 |

21.1 |

20.6 |

1 |

-13.6 |

30.2 |

7.8 |

28.4 |

2 |

-16.5 |

31.2 |

7.6 |

30.0 |

3 |

-16.5 |

31.4 |

6.9 |

30.0 |

4 |

-16.5 |

31.9 |

6.6 |

29.6 |

5 |

-16.6 |

31.9 |

6.5 |

29.6 |

6 |

-16.5 |

31.8 |

6.4 |

29.4 |

7 |

-16.3 |

31.9 |

6.5 |

29.6 |

8 |

-16.3 |

32.1 |

6.4 |

29.6 |

9 |

-16.1 |

32.1 |

6.6 |

29.5 |

10 |

-15.9 |

32.1 |

6.7 |

29.6 |

11 |

-16.1 |

32.1 |

6.9 |

29.6 |

12 |

-16.3 |

32.0 |

7.0 |

29.6 |

13 |

-16.3 |

32.0 |

7.0 |

29.6 |

14 |

-16.5 |

32.0 |

7.2 |

29.7 |

15 |

-16.5 |

32.0 |

7.2 |

29.7 |

KENDON CPU Radiator 恐るべし!

空冷で断熱無しで-16℃ですよ!

一瞬なにか計測を間違えてるんじゃないかと思ってしまいました。確認して間違いないと判った時には鳥肌が立ってしまいました。

正に空冷ペルチェの常識を越えています。

きちんと断熱したら一体どこまで行くやら・・・・私の拙い経験から判断すれば、断熱してCPUを取り付けても、Coppermineクラスであればコア内部を-10℃程度に保持するのも充分可能ではないかと思います。

5 所見

今回の試験では、性能の極一部を評価したに過ぎません。空冷ではP3125クラスの結果となりましたが、重要なのはこのKR-1がSocketマザーに装着可能を前提としており、その性能に未だ余力を残している事でしょう。その意味では、純空冷においても本当の真価を発揮するのは、Pentium4の様なSocketで大発熱量のCPUを待たねばならないのかもしれません。ペルチェについてはもう議論の余地無しですね、史上最強でしょう。

上述した様に、Slotマザーの場合は物理的制約から下駄・マザーをかなり選びます。ペルチェ併用を視野にいれた場合、正直Slotマザーは現実的ではないかもしれません。その意味でも、これからのSocket時代にターゲットを合わせたCPUcoolerではないかと思います。

その性能、お値段(フルオプションで約\27.000)共に超弩級で、あらゆる意味で常識破りの製品です。高いと思われますか?

四万十川的には、

安いです。買いましょう!

と断言してしまいます。しかし、はっきり云って誰にでもお勧めできる代物ではありません。装着の手間(Socketマザーの場合、マザーをケースから取り外して、クリアランスを確認するのが必須となります)や、真価を発揮する為のペルチェ使用の場合の断熱の困難さ等、ユーザを選ぶのは事実です。しかし選ばれた人、否、自分から選んで修羅の路を突き進む人にとってもは最高のパートナーとなると断言できます。

単に移動するだけであれば軽自動車でも充分要に足ります。それでは何故、フェラーリなどというメーカが存在するのでしょうか?

これはそんな製品だと思います。

「冷えなかったら云うてこい!

わしが金払っちゃる!!」

(by 四万十川)

6 独り言

さて、如何だったでしょうか?

個人でこれだけの製品を世に問われた事に驚愕と賛嘆を禁じ得ません。久しぶりに感動してしまいました。KENDONさん、本当にお疲れ様でした。そして、ありがとうございます。m(__)m

かつてヒロ坊さんのTurboPLLコントローラの紹介を締めくくった台詞を再度引用する事で、結びとしたいと思います。

「男の体に血が流れている限り、不可能はないんだよ」

(デズモンド・バグリィ著

「高い砦」より)

Contents

HOME

|