アンナプルナ北側の起点

ジョムソン(Jomsom):2800m

ジョムソンには軽飛行機用の空港があり、ポカラから20分で着ける。

途中アンナプルナ山群の山合いをスリル満点に飛行し、山々の俯瞰を見せてくれる。

2015年4月24日 |

|

|

| ポカラ―ジョムソン間を20分で運んでくれる24人乗りセスナ機 |

アンナプルナ山群の間を山肌すれすれに飛んでくれ、迫力満点の飛行 |

|

|

| ジョムソン空港は農地以外は緑のない荒涼とした高地の山間にある |

雑草の生えた簡易な滑走路のみの空港。南側にニルギリ峰(7061m)が聳える |

|

|

| ジョムソンの街はチベット系ムスタン地区の中心で人々はのんびりしている |

カリガンダキ渓谷の河原をカグベニ方面にトレッキングで登ってゆく |

チベット仏教とヒンドゥー教の聖地

ムクティナート(Muktinath):3800m

ジョムソンからカクベニを経て2000m程登るとムクティナートに着く。

この一帯はアンナプルナの北側に位置し、ムスタン(Mustung)山域の一部で

チベット民族の人々の文化が色濃くにじみ出ている。

4月24~25日 |

|

|

| ムスタン王国への入口の村、カグベニのゴンパ(チベット仏教の寺院)の前で |

カグベニ(2800m)のチベット色の濃い村のレストランの内装。中々配色が魅力的。 |

|

|

| カグベニ(左)とムクティナート(右)の分れ道での標識 |

前方に本日の目的地のムクティナート(3800m)が見えてきた |

|

|

| 聖地ムクティナートの街並み。高地のためほとんど草木が生えずガレ山腹の地 |

ムクティナート越に遠くニルギリ3峰(7000m)が望める |

|

|

| 吊り橋の奥の左上にチベット仏教のゴンパ(奥の院)が望める。巡礼者の聖地 |

チベット仏教のゴンパ(奥の院)にお参り |

|

|

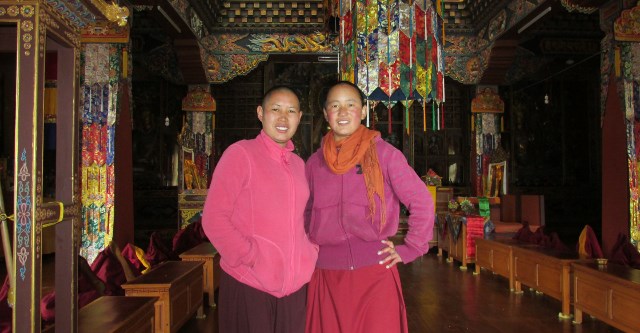

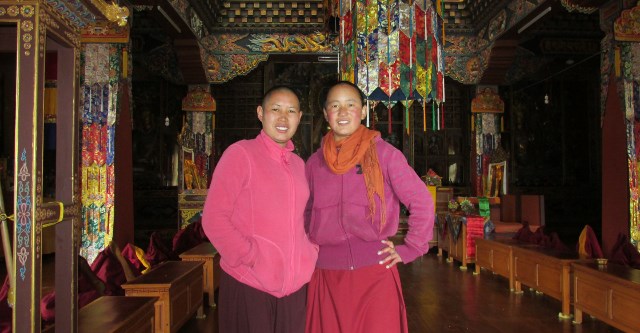

| ちょっとお賽銭をはずんだら、閉じていた奥の院の内部に案内してくれた |

ここのゴンパは尼さんだけで維持されている。二人の尼さんがガイドしてくれた |

|

|

| 巡礼者がここで身を清める |

巡礼者は参拝の前に108個の滝の聖水で沐浴して身を清める |

|

|

| チベット系の女性がショールを織っている |

店番をしながら料理を作っている |

|

|

| 本格的機織り機を使って布を織っている |

2億年前のアンモナイト化石。ヒマラヤも海の中であったことが証明される |

カリ・カンダキ渓谷の桃源郷

マルファ(Marpha):2800m

ジョムソンから西に7kmほどカリ・カンダキ渓谷を

川に沿ってトレッキングを楽しみながらマルファに到着。

マルファは渓谷沿いの街道随一の美しい村とのことである。

ここで村を見下ろす寺院の石段のてっぺんでドイツ人夫妻と

話しをしていたら、ドドドーという地鳴りとともに地震が襲ってきた。

4月25日 |

|

|

| ジョムソンからマルファへの道はカリガンダキ渓谷の河原を歩く |

ジョムソンとマルファ間のリンゴ農園。日本のNPOが栽培支援している |

|

|

| マルファの村の入り口にある108個のマニ車(経文)を回転させながら村に入る。 |

マルファ(Marpha)村の門 |

|

|

| カリガンダキ渓谷にリンゴ園を植林し、リンゴの名産地となった。 |

家々は、木の支柱と石積の壁の家で、白の石塀で統一されて美しい村だ |

|

|

| その美しい村を、突如地震が襲った。地震直後で、2か所から土煙が上がっている |

地震直後村の人々は悲鳴や叫び声とともに家の外に逃げ出し慌てふためいている。 |

|

|

| 地震で崩れた家の石塀① |

地震で崩れた家の石塀② |

|

|

| マルファを後にして、更にカリガンダキ渓谷に沿ってトレッキングで進む |

途中、地震でがけ崩れが起きて、トラックなどが大渋滞。先に進めるかな? |

カリ・カンダキ渓谷の温泉地

タトパニ(Tatopani):1100m

マルファからカリ・カンダキ渓谷を南に50km程下ると、

渓谷は段々と深くなって街道の崖と谷が急峻になってくる。

街道の途中で、地震で崖崩れが起こった所でジープもストップ。

暗くなってたどり着いたのが、温泉のあるタトパニ。

4月25~26日 |

|

|

| タトパニの旅館街。一泊¥700 |

早朝河原の温泉に入る。混浴なのでスイミング・ウェア着用が求められる。 |

|

|

| 新たに河原の温泉が整備されつつある。 |

山中トレッキングは、ポカラで取得した入山許可証の提示が求められる。 |

山中トレッキング

ゴレパニ(Ghorepani):2900m

タトパニで早朝温泉に入り、いよいよ山中に入り込むトレッキングの開始。

登山道はなだらかだが登り一辺倒で、目的地のゴレパニまで

約20㎞ほどで延々と1700mも登らなければならない。

4月26~27日 |

|

|

| ゴレパニまでの山中トレッキングはこのつり橋から入る |

なだらかな登り坂が延々と20kmぐらい続く。道に迷う懸念はない |

|

|

| ちょっと登り疲れたので、茶店で休憩。ブーゲンビリアが美しい |

登山道沿いの農家の家族 |

|

|

| 痩せた段々畑で麦の穂を摘む農婦 |

摘まれた麦穂を天日干しする若夫婦 |

|

|

| 2000mほど登ったGharaという村で、ちょっと憂いを帯びた美しい少女に出会った。ベールで口を覆っている。「絵のモデルになってほしい」と写真をお願いしたが断られた。更に頼むと、「では薬があったら頂きたい」とのことで写真の了承を得た。何の病かを尋ねると、ベールをはずしてくれた。すると、口の周りに黒いひげのような湿疹ができていた。何かの風土病らしいが、貧しくて医者にかかれないという。それをベールで隠していたのだ。若い女の子のその境遇に心が痛み、写真を撮らせてもらい、日本に帰ったら医者に見せて病を特定し薬を送ることを約束した。 |

|

|

| トレッキング途中でこれから通過するチトレの村(2400m)を望む |

チトレ村の学校で、2階は寄宿舎。雲の向こうにダウラギリ峰が望める |

|

|

| ゴレパニは頂上にあり、何軒かのロッジがある。 |

トレッキング客はほとんどがヨーロッパ人。 |

アンナプルナ山群の展望台①

プーン・ヒル(Poon Hill):3200m

プーン・ヒルはゴレパニから更に300mほど登った見晴らし台(丘)。

アンナプルナ山群の南部に位置し、山々を一望できる高台である。

西にはダウラギリ峰(8167m)、東に急峻なマチャプチャレ峰(6993m)

朝4時半から暗闇の中を登りはじめ、5時半に頂上で日の出を迎える。

4月26~27日 |

|

|

| シャクナゲの花(ネパールの国花)の咲き乱れる山々を300mほど登る |

早朝のプーンヒルからアンナプルナ‐サウス、‐I峰などを一望できる |

|

|

| アンナプルナ‐I(8091m)、アンナプルナ‐サウス(7219m)、ヒウンチュリ(6441m) |

頂上付近がかなり急峻なマチャプチャレ峰(6993m) |

|

|

| たくさんのトレッカーとともに、プーン・ヒル(丘)山頂でアンナプルナ山群を堪能 |

西方にはちょっと距離を隔てて、ダウラギリ峰(8167m)が聳える |

アンナプルナ山群の展望台②

ガンドルン(Ghandrung):2000m

ゴレパニから東に移動し1000mほど下った所にあるガンドルン。

ロッジの前庭越しに眼前にアンナプルナ-サウス峰とヒウンチュリ峰が迫る。

4月27~28日 |

|

|

| 今日は下りの多い尾根づたいの登山道(2600m付近) |

ネパール国花のシャクナゲが山の至る所に咲き乱れている。 |

|

|

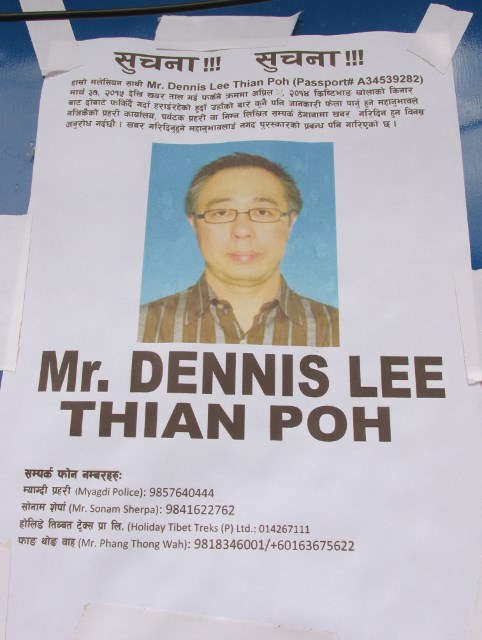

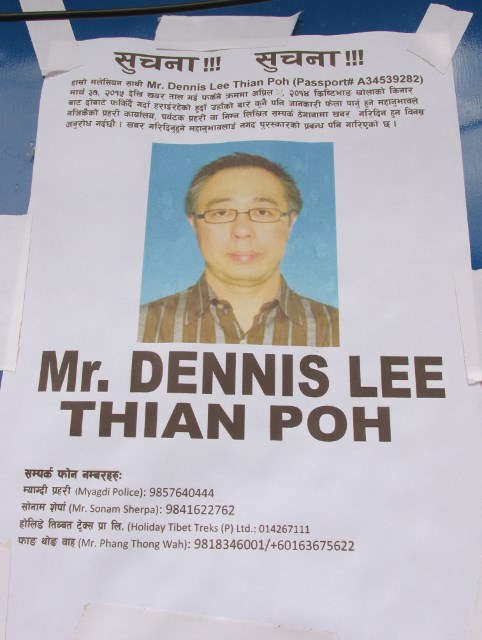

| トレッキング途中で、レインジャー隊にパスポートと入域許可証の提示を求められ、写真を撮られた。この探索写真の遭難者に似ているという理由らしい。 |

今日は全体的に1000mぐらいの下りで、距離も18㎞ほどであったので、昨日ほどの疲れは感じなかった。ガンドルンのロッジの庭越しにアンナプルナ‐サウスが聳える。 |

|

|

| この雄大なアンナプルナ山群を眺めながら、ロッジの前庭でのんびりと夕食 |

マチャプチャレ峰(6993m)が真近に、更に急峻に聳える(ロッジの前庭から) |

|

|

| 28日、ポカラへの帰途で、道端の農家の母親と子供たち |

この辺は高度も下がり、段々畑が多くなってきた。牛で耕作している。 |

|

|

| 谷合の段々畑のてっぺんの家。ベトナムなどと酷似している。 |

山の中で農作業から帰宅途中の典型的な裸足の農婦。頭からナムロでドコ(籠)を背負っている |

「アンナプルナ山域(2015)」ページへ戻る

|

「旅」トップへ戻る

|

| トップページへ戻る |