日本の歴史認識 > 小論報:「近代世界システム」感想文(2/3)

「近代世界システム」感想文 (2/3)

3. ウォーラーステインの見た近代世界システム

ここでは、ウォーラーステインが分析したテーマのうち、3つについて、その分析結果を多少の補足をしながらご紹介します。わかりやすさを第一に、補足説明を加え、私自身の主観で整理しなおしています。また、分析結果の多くは多面性をもっていますが単純化していますので、著者の意志とは異なる可能性もあります。ご興味を持たれた方は是非、本書をお読みいただくようお願い申し上げます。

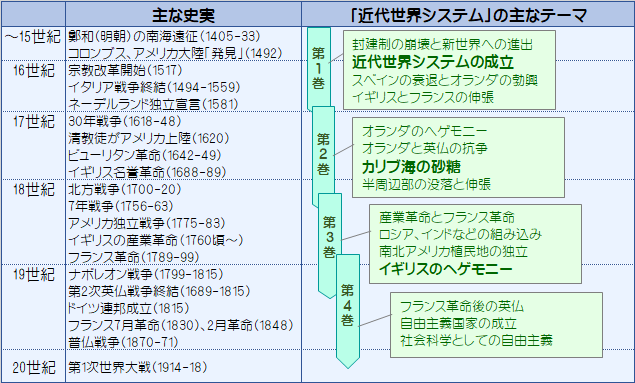

図表3 近代世界システム年表

(注)各巻の対応時期やテーマは、筆者が整理したもので、太字のテーマをここでとりあげます。

(1)近代世界システムの成立

ウォーラーステインは、{ 資本制生産様式に基礎を置く「ヨーロッパ世界経済」が出現したのは16世紀のことである。}(Ⅰ_P74) といいます。この時期にヨーロッパという枠を超えて、アメリカ大陸を含めた「世界経済」が形成されたのは、いわゆる「大航海時代」の到来が鍵になっています。一般の歴史書では、「大航海時代の到来によって西欧列強による植民地開拓がはじまった」といったふうに書かれますが、ウォーラーステインの場合は、これを「資本主義的世界経済」の成立、ととらえることによって、主として、経済と政治の面から、それが成立した理由などを分析します。以下、いくつかの"なぜ"に対してウォーラーステインが分析した結果を、私なりに理解した要点だけを記します。

なぜ、この時期か?

ヨーロッパでは14~15世紀半ばにかけて疫病などによる人口減少や、貴族間の争い、農民反乱などによる危機が発生しました。ヨーロッパ人は食糧と燃料を求めて、東方(ロシア)だけでなく、大西洋諸島、アフリカ、新天地(アメリカ大陸)に進出していきました。(Ⅰ_P20,P32など)

なぜ、ポルトガルが先陣をきった?

ポルトガルは、15世紀初めに大西洋沿岸諸島へ進出し、続いて西アフリカを目指し、さらに喜望峰をまわってアジアに到達します。このようにポルトガルが海外進出の先陣をきれた理由には、次の3つが考えられます。(Ⅰ_P37-P40)

①大西洋岸に面しているという地理的条件。

②ヨーロッパの国々のなかで内乱で混乱していないほとんど唯一の国で国家権力も強かった。

③国内に遠距離航海の技術や交易のノウハウを保有するジェノヴァ人が居住していた。

なぜ、中国は進出をあきらめた?

15世紀当時の中国(当時は明朝)とヨーロッパには大きな技術的な差はありませんでした。中国は、ポルトガルとほぼ同じ時期に宦官の鄭和を7回にわたって、東南アジア、インド、アラビア半島、東アフリカなどに派遣し、現地の名産品を持ち帰りましたが、1433年に帰国した7回目をもって中止されました。その理由は、中国が広大な一帝国をなしていたため海外進出の動機が薄弱だったのに対し、ヨーロッパは複数の国家が存在して国家間での競争が激しかったことや、より広い農地を必要とする牧畜と穀物栽培の拡大のために土地が必要だった、としています。(Ⅰ_P40-P45)

(2) カリブ海の砂糖

砂糖生産の始まり

中世末期からヨーロッパ人の甘いものへの欲求が強まり、甘味飲料やデザートなどが開発されて、砂糖への需要が高まっていきました。新世界発見以前、砂糖は温暖な地中海の島々で生産されていましたが、まず、大西洋沿岸諸島で栽培が始まり、16世紀末にはブラジルでの生産が始まりました。17世紀の初めから、最初にオランダ、続いてイギリス、フランスが、カリブ海諸島を占拠して砂糖の栽培を始めました。(Ⅱ_P186-P187)

インディオの絶滅

スペイン人がアメリカ大陸に侵出して以来、原住民のインディオは激減しました。特に、カリブ海諸島においては、絶滅したと言われています。その原因は、ヨーロッパ人がアフリカやヨーロッパから持ち込んだ疫病やヨーロパ人が飼う家畜がインディオの耕地を荒らしたこと、ならびに鉱山などでの重労働のため、と推定しています。(Ⅱ_P93)

砂糖農園(プランテーション)の経営

初期の砂糖農園は小規模なものが多かったため、商品をヨーロッパに運んで売りさばく商人と共同経営の形態をとりました。商人は農園開設のための人的費用や道具類などの費用を負担し、代わりに商品を受け取ったのです。こうした農園が増えていくにしたがって小さな農園は淘汰され、大規模な農園に統合されていきました。大規模になったプランター(農園主)は力をつけ、イギリスにいる商人を代理商として販売を委託しました。大規模プランターは農園には住まず、ロンドンに住んで政治的な力を持つようになりました。(Ⅱ_P190-P194)

年季奉公人から奴隷制の採用へ

砂糖農園の労働力は、最初はヨーロッパからの若い賃金労働者や貧しい者に頼っていました。彼らは所定の期間、労働して年季が明ければ土地が与えられることに魅力を感じて新天地に移民してきたのです。しかし、17世紀の末ごろになると分け与えるべき土地が少なくなり、しだいにアフリカの奴隷を使うようになっていきました。農園経営者にとって、最も廉価な労働力は現地人、その次が年季奉公人であり、奴隷は最もコストのかかる労働力でしたが、彼らにはそれ以外に選択肢はなかったのです。この状況はカリブ海以外のアメリカ大陸全域でも同様で、現地人を使えない場所では、アフリカの奴隷に依存することになります。(Ⅱ_P194-P197)

(3) イギリスのヘゲモニー

オランダの覇権が衰えたあと、イギリスとフランスがその後継をめぐって長い争いをします。その争いについては「近代世界システム」第2・3・4巻にまたがって非連続的に記載されていますが、ここでは分かりやすくするために、時系列的に並べなおしています。

ピューリタン革命と名誉革命

ピューリタン革命(1642-49年)、王政復古(1660年)、名誉革命(1688-89年)は、結果的にイギリスの議会政治を確立することになりましたが、ウォーラーステインは、{ ブルジョワジーは、伝統的な貴族との社会的妥協の産物として、社会階級としてのその地位を獲得したが、それは双方に役にたつ国民主義的な経済政策を生み出し、同じ「世界経済」に属する他の地域の犠牲において、経済発展をはかることに集中しようという意味の合意でもあった。}(Ⅱ_P133<要約>)

17~18世紀における英仏の産業

この時期の両国国内の農業と工業にはさほど大きな差はみられませんが、大西洋貿易の量はイギリスの方がはるかに多かったようです。その理由は、フランスの植民地がイギリスより少なかったこと、フランスの植民地に本国から移住した人はイギリスの2割ほどしかなく、そのため本国の商品を植民地に輸出する量がきわめて少ないこと、などがありました。なぜ、こうした差ができたかについては、「フランスは国内市場が大きかったので、あえて海外に求める必要がなかったのではないか」と推定しています。

植民地での需要が大きかったことは、植民地側から、他国からの輸入も可能にするよう、反重商主義的な圧力団体が生まれることになり、それが18世紀の両国の発展の違いにつながりました。(Ⅱ_P114-P116<要約>)

国家財政

1780年代のイギリスの国庫収入に占める国債利子支払いの比率は、フランスより大きかったのですが、フランスの国債発行はその後も増加し、1788年には破産の淵に立たされました。対して、イギリスはインドからの掠奪で償還が進みました。こうして、イギリスの優位は1763年以降に確立し、1780年代に強化され、1815年までには決定的になりました。(Ⅲ_P88<要約>)

産業革命

ウォーラーステインは、{ 過去の研究では、1730年から1840年代を歴史の最大の転換点とする場合が多いが、転換点ではなく、世界経済の進行を「スパート」させたものだ。}(Ⅲ_Px,P28<要約>) と言います。確かに世界経済という視点で見れば、急加速しただけ、というのは納得がいきます。とはいえ、産業革命で大きな技術革新があったことは認めています。

{ 1780年代に、イギリスにおける綿織物工業の生産効率が、突然上昇したことは明らかである。周知の「〔機械の発明・普及という〕からくりの波」が、フランスよりイギリスでの方が大きかったことが、その原因であった。お望みとあれば、その原因は、イギリス人の方が創造力にすぐれていたのだ、ということもできよう。}(Ⅲ_P83-P84)

イギリスの綿織物工業が世界を制覇したのは、技術革新だけが要因ではない。{ イギリス国家がイギリス製綿織物を世界で売るための支援策や保護策をとったからである。例えば、フランスとのあいだに1786年に締結されたイーデン条約では、フランスはイギリスの綿織物、イギリスはフランスのワインの関税を下げることが合意されたが、これでフランスの綿織物工業は大打撃を受けた。}(Ⅲ_P84,P89-P90<要約>)

フランス革命

フランス革命には次の3つの意味がありました。(Ⅲ_P107-P108<要約>)

①イギリスとのヘゲモニー争いに勝つために、資本家階層がしかけたフランス国家の強行改革。

②フランスの民衆がしかけた反資本主義運動であり、以後の類似の運動の精神的基盤となった。

③資本主義的世界経済にあって、残存していた封建的イデオロギーを一掃。

ヘゲモニーの確立

フランス革命(1789-95年)とそれに続いたナポレオン戦争(1799-1915年)は、イギリスのヘゲモニー確立を決定的にしました。

{ 農業と工業の両方に最大の影響を与えた要因は、この時代の成長のカギとなった国家間貿易に対する戦争のインパクトである。18世紀最後の20年間には、イギリスの「工業生産の増加分」の60%は、輸出に向けられていた。ところが、まさしくこの瞬間にフランスでは、アンシャン・レジーム※の最後の数十年間に経済成長に決定的な役割を果たしてきた外国貿易が、「破滅的衰退」の坂道を転がり落ちたのである。原因は第1に革命のためであり、第2には〔カリブ海の〕サン・ドマングを失ったためであり、第3には、ナポレオン戦争にあった。}(Ⅲ_P110-P111)

※アンシャン・レジーム; フランス革命以後の新体制に対して旧体制を意味する言葉で、16世紀からフランス革命までの約3世紀をさす。

自由貿易帝国の形成

1860年の「英仏通商条約」は、世界の自由貿易の象徴的存在になりましたが、イギリス(おそらくフランスも)にとっての自由貿易とは、{ 他国の政府が何であれ、イギリス人の活動を阻害する行為に出ることを阻止するための教義 }(Ⅳ_P121) でした。

{ 1860年代は、フランスとの決定的に重要な同盟を維持しながら、イギリスが支配する平和な世界秩序が確立した時代であった … が、崩壊の始まり }(Ⅳ_P128) でもありました。ドイツ、アメリカ、ロシアなどが台頭してくるなかで、{ 英仏両国は、ともにその植民地獲得の形態を、両国だけで決定する独占状態からどの国でも … 自由に争奪戦に参加できる形に変えていかざるをえなかった。}(Ⅳ_P129)

4. 20世紀以降の近代世界システム

(1) 「近代世界システム」の刊行予定

「近代世界システム」の刊行当初、各巻の構成は次のようにする予定でした(Ⅰ_P11)。

第1巻 世界システムの起源とその初期の歴史(1450-1640年)

第2巻 このシステムが強化されてゆく時代(1640-1815年)

第3巻 世界経済の全地球的規模への発展(1815-1917年)

第4巻 資本主義的世界経済が強化されていく時代(1917年~現在)

ところが、1980年に刊行された第2巻は1750年頃まで、1989年刊行の第3巻は実質1815年頃までになりました。ここまでは、よくある計画変更の範囲内といえますが、おそらく19世紀を書く予定だった第4巻が刊行されたのは2011年で、その内容は実質1800年代半ば過ぎくらいまで※1でした。

そして、それ以降については次のような計画を提示しています(Ⅳ_P8)。

第5巻 1873-1968年ないし1989年まで

第6巻 1945年ないし1968年から21世紀中頃のどこかまで

第3巻刊行後、20年以上の期間を経てもそこまでしか書けなかったのは、なぜでしょうか。ウォーラーステインは、「読むべき文献数が級数的に増加※2したことと、他の知識人との交流に時間がとられるようになったこと」(Ⅳ_P7) の2点をあげています。確かに、それはよくわかるのですが、私にはそれだけではないような気がしてならないのです。

※1 1900年代初頭まで書かれているのは、近代世界システムのジオカルチャー(共通の思想、価値観、規範など)としての、自由主義や社会科学に関するものだけです。

※2 参考文献としてリストされている文献数は、第1巻でも1000件くらいありますが、徐々に増え、第3巻ではおそらく2000件を軽く超えています。なお、「近代世界システム」の註釈は主として引用文献の補足説明ですが、膨大な量があり、全ページの半分近くを占めています。

(2) 20世紀の近代世界システムの複雑さ

まず、「近代世界システム」を構成する国や地域が18世紀半ば以降急増したことにより、見るべき関係の数が指数関数的に増加したのではないか、ということがあります。18世紀までは中核国2~3国と周辺・半周辺数か所の関係をみていればよかったのが、19世紀も半ばを過ぎると、中核もしくはそれに準ずるような国として、アメリカ、ロシア、ドイツ、そして日本などが加わり、周辺部にはアジアとアフリカのほぼ全域が加わったことによって、調査すべき関係数は飛躍的に増加し、調査対象の文献が激増するとともに分析の複雑化を招き、調査分析に要する時間はとてつもなく大きくなるのではないかと思われます。

さらに、それらの関係には経済だけでは説明がつかないものも入ってくるのではないでしょうか。例えば、日露関係は経済の関係もさることながら、日本の国防問題やナショナリズムが関係してきます。その背景には、資本主義的経済圏がすでに地球全体までに広がってしまい、新たに侵出する場所がなくなってしまったために、中核諸国間でパイの取り合いが始まったこと――それが帝国主義の時代でした――が、あると思われます。このことは、関係国が増えたことに拍車をかけてシステムを複雑にするだけでなく、この手法の改善をせまられる可能性すらあったかもしれません。

(3) ウォーラーステインが予想した未来

資本主義の終焉

ウォーラーステインは、その著書「史的システムとしての資本主義」で、現代の資本主義は次の3つの調整困難な矛盾を抱えており、資本主義文明は終わるだろう、と述べています。3つの矛盾とは、①資本の蓄積に必要なコスト削減、新市場や新商品の開拓が限界点に接近、②先進国と開発途上国とのあいだの格差が拡大、③人種差別・性差別を行う勢力とそれに反対する勢力の対立が激化、です。(「史的システムとしての資本主義」、P197-P221)

こうした矛盾に対する具体的な動きとして、1968年の世界革命※と1989年のソ連崩壊をあげています。前者は、国家構造の正統性に異議を唱え、後者は社会主義への期待が完全に失われた事件、との認識です。そして、きたるべき25年ないし50年のあいだに、「南」=開発途上国では、現在の世界システムのルールの拒絶、軍事力の増強、先進国への大量移民、などが増加する一方、「北」においては犯罪の増加などにより社会の混乱が激しくなるはずだ、と予想しています(同上、P221-P230)。

※パリ5月革命をはじめとして全世界で繰り広げられた若者たちの行動。日本でも「全共闘運動」という名前で知られています。

未来社会のかたち

では、来るべき世界はどのようなものになるのか、次の3つを可能性としてあげていますが、これ以外の選択肢も否定していません(同上、P230-P232)。

①一種の新封建制度ともいうべきもの。地域的に限定された主権、自給的な性格をもつ諸地域、地方別の階層秩序などを特徴とする世界。

②一種の民主的ファシズム。世界はカースト風の2つの階層に区分され、上の階層は人口の5分の1からなる。ヒトラーはこのようなヴィジョンを持っていたが、彼は上層部を狭く考えすぎたために失敗した。

③高度に分権化され、高度に平等化された世界秩序。これを実現するには、消費支出に実際的な限界を設けることになる。

未来社会への移行

ウォーラーステインが目指す世界は、より平等でより自由な世界であり、そのためには現在の「資本主義的世界経済」を廃し、経済と政治を新しい構造に再構築する必要がある、と考えているようです。それがどのようにして移行されるかについては、「段階的になる可能性がある」(同上、P220) と述べるにとどめています。

過去の歴史においてこのような大きな変化といえば、採集経済から古代農耕社会、古代から封建制、封建制から近代資本主義経済、の3つくらいしか思い浮かびません。そしてこれらは、すべて、ほとんどの人が意識しない間に新しい体制に移行していき、振り返ってみて、ある時点が転換点として設定される、というかたちで進行しました。ですから、仮にウォーラーステインの指摘するような社会になるとしても、それはきわめて静かに進んでいくのではないでしょうか。

また、「人権の平等」は世界共通の価値観になっていますが、資本主義の大原則である「資本の蓄積」を廃止するために必要と思われる「富の平等」を実現するハードルはかなり高いでしょう。

その後の変化

ウォーラーステインがこの論稿を書いた1995年当時から現在(2020年)までの変化には、中国の台頭、ネットビジネスの興隆、人口の急増(56億人<1995年>→78億人<2020年>)、地球環境問題の拡大、米国に代表される国民の断絶、先進国以外での独裁的政権の増加、といったところでしょうが、これらの変化と資本主義との関連は私には見えません。ただ、資本主義が消滅するにしろ、大きく変化するにしろ、それを推進していくのは女性のリーダーたちではないか、そんな気がしています。