| トップ | 山あるき | 山の花 | 山の用具 | 雑記帳 |

|

No.178 金峰山 |

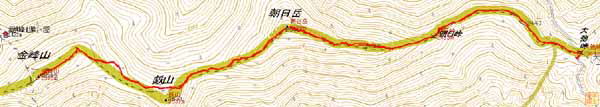

| 10年ぶりに金峰山(2599m)に登りました。紅葉はもう殆ど終わっていましたが、平日にもかかわらず多くの人が、山歩きを楽しんでいました。 日時 2013年(平成25年)10月10日(木) 天候 晴のち曇 同行 なし 所要時間 大弛峠駐車場(8.30) ←35分→ (9.05)朝日峠(9.15) ←55分→ (10.10)朝日岳(10.20) ←1時間25分→ (11.45)金峰山頂上(12.00) ←15分→ (12.15)金峰山稜線で昼食(12:55) ←1時間10分→ (14.05)朝日岳(14.10) ←30分→ (14:40)朝日峠(14:40) ←35分→ (15.15)大弛峠駐車場 山行概要 我家を朝5時に出発し、

大弛峠の駐車場の上の外れにある金峰山への登山道入口を入るとシラベの樹林の中の登りが始まります。登山道としては比較的緩やかな登りが続き、大弛峠から標高差にして100mほど登ると標高2447mのピークに着きます。ピークと言ってもフラットな道が続いているので、なんとなく通り過ぎてしまいます。フラットな道が終わって一度少し下り、更に進んで少し下ったところが朝日峠です。最近の山行では珍しく空腹を感じたので、ここでサンドイッチを食べて一息入れました。 朝日峠からこれまでと同じような感じの樹林帯の中の道を登ります。しばらく単調な登りが続きますが、やがて目の前が開け、大きな岩がゴロゴロしている岩場の登りが目の前に現れました。ここは見晴しがよく、国師ヶ岳や甲武信ヶ岳などの奥秩父の山々が眺められます。しばらく目の前の景色を楽しみました。 岩場を過ぎ、再び樹林の中の緩やかな登りを少し歩くと、朝日岳の頂上に着きました。朝日岳の頂上は樹林に囲まれていて、眺めはありませんが、その先が開けていて、これから向う金峰山が眺められます。頂上を素通りして、そちらへ行ってみましたが、残念、今日は既にガスが湧いていて金峰山は見えません。しかし、休憩に丁度良い場所なので少し休憩を取りました。 朝日岳を過ぎると鉄山との鞍部まで100m強、下ります。帰りは登りになるので気の重い下りです。一度急に下って、少し登り返し、又下りが始まって下りきったところが、鉄山との鞍部です。ここには休憩用のベンチが設置されていました。ここを過ぎると鉄山の登りが始まりますが、きつい登りではありません。やがて鉄山の標識が左手に現われ、その先で少し下りますが、再び登りが始まります。この登りはしばらく続きますが、やがて上が開けてきて、更に進むと金峰山の頂上へ続く、見晴らしの良い稜線の上に出ました。 晴れていれば、疲れを忘れて周りの景色を堪能しながら歩けるのですが、今日は生憎周りに雲が湧いていて、すぐ先にあるはずの金峰山の山頂も見えません。やがて目の前に岩場が現れ、これを登りきったところが金峰山の頂上です。頂上は、もっと混んでいるのかと思いましたが、視界がないためか、人は殆どいません。取敢えず写真を何枚か写し、五丈岩を見に行きました。こちらもガスの中で、時おりガスの中から現われますが、すぐ見えなくなるので、10年前の迫力が感じられません。  調度昼時なので、五丈岩の前の広場で昼食を取っているパーティーを沢山見かけましたが、ここで昼食を取る気にならず、後戻りして稜線の外れの大きなケルンの脇で昼食にしました。昼食はこのところ定番になっているドライフーズを沢山入れた袋麺です。時間に余裕があったので、食後にブドウ糖をたっぷり入れたココアを作って、くつろいだ気分にしばし浸りました。 調度昼時なので、五丈岩の前の広場で昼食を取っているパーティーを沢山見かけましたが、ここで昼食を取る気にならず、後戻りして稜線の外れの大きなケルンの脇で昼食にしました。昼食はこのところ定番になっているドライフーズを沢山入れた袋麺です。時間に余裕があったので、食後にブドウ糖をたっぷり入れたココアを作って、くつろいだ気分にしばし浸りました。天気は下り坂で、大弛峠に着く前にポツポツ雨が顔に当るのを感じるようになりましたが幸い衣服を濡らすような雨にはならず、大弛峠で車に乗ってしばらく走ったところで、本降りの雨になりました。林道を下った後、旧牧丘町の花かげの湯に入って汗を流しました。 |

|

大弛峠の駐車場 到着した時は、8割方のスペースが埋まっていた 到着した時は、8割方のスペースが埋まっていた山梨県側の道路はここまで舗装されている 駐車場も舗装されていて、駐車の区割りがマークされている 写真手前側にトイレが設置されている 帰りの駐車場はガスの中(右上写真) |

|

金峰山登山口 駐車場の上の外れにある 道路を挟んで反対側には、大弛小屋〜国師ヶ岳へ向う登山道の入口がある |

|

朝日峠 ベンチのある小さな広場 木立に囲まれていて見晴らしはない 特にこれと言った特徴はない |

|

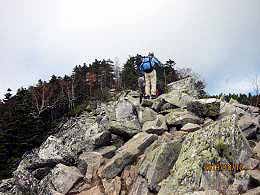

朝日岳山頂手前の岩場 ここまで来ると朝日岳の頂上まであと僅か 見晴しの良いところである 下山時、うっかり岩場を真っ直ぐ下ってしまい、道を失って一瞬慌てた 大弛峠へは、岩場の下部で左側に折れるようにして樹林の中に入る |

|

朝日岳山頂手前の岩場からの眺望 写真は国師ヶ岳 条件がよければ南アルプも眺められるが、既に雲が湧いてきていて、南アルプスは雲の中だった この日、周りの景色を眺められたのはここまでで、この後は雲が湧いて、眺めは得られなくなった |

|

朝日岳頂上 頂上は見晴らしがない このすぐ先が開けていて休憩所になっており、見晴らしが良い |

|

朝日岳頂上の先の休憩所 鉄山の一部が見えるだけで、甲武信ヶ岳は雲の中では見えなかった |

|

シラベの林 大弛峠〜金峰山の間はシラビソの樹林の中を歩くことが多い |

|

鉄山 鉄山と表示した少々古い表示板が立っている 登山道は頂上を巻いている 頂上へ向うと思われるふみ跡が表示板の奥へ延びていた |

|

金峰山の登り 上空が開けてくると、下の写真の開けた稜線の上に出る 比較的緩やかな登りである |

|

金峰山の稜線 晴れていれば、金峰山の山頂が見えるがこの日は写真のように、ガスで見えなかった ここまで来れば金峰山の頂上は指呼の間 |

|

金峰山頂上 岩がゴロゴロして狭い頂上である 10人も人が集まればパンク状態になる 五丈岩は、写真左手の少し下がったところにある |

|

五丈岩 この日は、時おりガスの中からぼんやりとした姿を現わすだけ 昼食をひろげるのに丁度良い大きな広場の上に立っている |

このページの先頭へ