| トップ | 山あるき | 山の花 | 山の用具 | 雑記帳 |

|

No.45 富士山 |

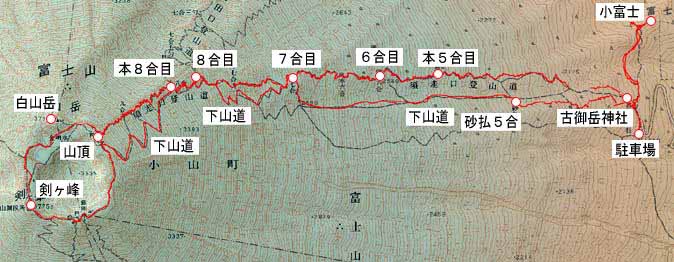

| 須走口の5合目まで車で行き、ここから1泊2日の日程で富士山(3776m)に登りました。関東、東海は13日が梅雨明けで、二日間とも好天に恵まれました。富士山の人の多さに改めて驚かされました。 日時 2004年(平成16年)7月13日(火)〜14日(水) 天候 7月13日 晴 7月14日 晴 同行 なし 所要時間 7月13日 5合目登山口(10.30) ←20分→ (10.50)小富士(11.00) ←20分→ (11.20)5合目登山口(11.20) ←30分→ (11.50)昼食(12.10) ←1時間5分→ (13.15)本5合目(13.25) ←55分→ (14.20)6合目(14.20) ←35分→ (14.55)本6合目(14.55) ←35分→ (15.30)7合目大陽館 7月14日 7合目大陽館(5.15) ←45分→ (6.00)本7合目(6.05) ←30分→ (6.35)8合目(6.40) ←25分→ (7.05)本8合目(7.10) ←20分→ (7.30)8合5勺(7.35) ←25分→ (8.00)9合目(8.10) ←35分→ (8.45)吉田口山頂(9.00) ←55分→ (9.55)剣ヶ峰(10.00) ←40分→ (10.40)吉田口山頂(10.50) ←40分→ (11.30)8合目(11.30) ←35分→ (12.05)7合目大陽館(12.10) ←45分→ (12.55)砂払5合(13.05) ←40分→ (13.45)5合目登山口 山行概要 7月13日

登山口にある山荘の菊屋のおばさんと少し雑談をして、時間を過ごしました。今日は7合目泊まりで、時間的には余裕がありますので、雑談をした後、足慣らしを兼ねて小富士へ行ってみました。殆どアップダウンの無い森の中の道を20分ほど歩くと、森が切れて砂礫が広がる小高い丘が現れます。これが小富士で、富士山の山頂や裾野がよく見えます。この日は強風で、山頂の方を見ると雲がかかり、時々砂埃が舞うのが見えました。 小富士で一息入れた後登山道へ戻り、7合目に向いました。歩き始めるとすぐ古御岳神社の社が現れます。登りの登山道と下りの登山道がここで一緒になっており、登りは社に向って右側の道を進みます。広い歩き易い道がずっと延びており、最初は鬱蒼と繁っている樹木の中を歩きます。歩くにつれて周りの木々が少しずつ疎らになり、やがて時々林が途切れるようになります。30分ほど歩いた所で、腰をかけるのに調度良いダケカンバの木があったので、これに腰掛けて昼食にしました。いつもですと湯を沸かすのですが、今回は極力荷を軽くしたかったので、ストーブやコッフェルを持って来ていません。水とおにぎりの昼食です。少々侘しい昼食ですが、湯を沸かさなかったので、時間はいつもよりだいぶ短くて済みました。 昼食を終え、これから始まる本格的な登りに備えて、気持ちを引き締めて歩き出したのですが、道端に咲く花に気をとられ、思ったほどペースは上がりません。本5合目まで、だいぶ時間がかかりました。本5合目にある山小屋の看板には6合目と書いてあったので、着いた時は一瞬随分早く6合目に着いと思いましたが、間違いでした。富士山の山小屋が掲げる看板の合目の表示は、この手のものが多いので要注意です。 本5合目の手前でしばらく林が切れて、砂礫の中の道を歩きましたが、ここからは再び樹林帯の中を歩きます。時折左の方の視界が開け、下山道を下って来る登山者が上げる砂煙が見えます。登山道は踏み固められていて歩き易く、傾斜もそう急ではありませんので、あまり疲労感を覚えません。6合目には思ったより楽に着きました。ここにも小屋がありますが、大勢の作業者が椅子を出したり、物を運んだりしており、今シーズンの開業準備中といった感じでした。ここで一息入れようと思ったのですが、人がワサワサしていて落ち着かないので先へ進みました。 小屋のすぐ先で、小さな林に入りますが、樹林の中を歩くのはこれが最後です。この林にはクルマユリとベニバナイチヤクソウが咲いており、休みをかねて写真を写しました。林が終るとしばらく丈の低い潅木が続きますが、やがてそれも終わり、砂礫の中を歩くようになります。本6合目の廃屋に近づくにつれ、緑は一層少なくなり、荒涼とした風景が広がります。今日の泊まりの7合目近くになると、風が強くなりました。7合目の大陽館の前も強風で、これから上に向うと思われる人達が防風衣を着て休んでいました。私はヤッケなどを着ていませんでしたのですぐ小屋に入り、受付を済ませました。受付を済ませると、自分の寝る場所に案内されましたが、私の隣に先客が一人ラジオを聞いていました。私と同年輩で、明日は頂上へ登った後、吉田口からふもとの浅間神社まで歩くと言っていました。夕食は5時半からで、お代わり自由の豚汁が絶品です。遠慮なくお代わりをしました。 7月14日 昨夜は6時半頃布団に入りましたが、また軽い頭痛が始まりました。これに加えて部屋の中が結構暖かく、布団をかけると汗ばむ感じで、気持ちがあまり良くありません。40名ほどが眠れる部屋に10数名の泊り客で、珍しくいびきは聞こえてきませんでしたが、なかなか寝付かれません。結局数時間ウトウトしただけで、午前3時前に目が覚めてしまい、後はひたすら夜があけるのを待ちました。ご来光は午前4時半を少し過ぎた頃です。7合目の標高は約3000mですから、太陽は地平線近くの雲の中から顔を出します。天気が良すぎて、雲が殆ど無いため、あっさりしたご来光でした。 ご来光が終ると既に朝食が準備されていました。あまり食欲が無く、ご飯はお茶碗に軽く1杯食べるのがやっとでした。荷物は朝食の前にまとめておきましたので、朝食が終るとすぐ小屋を出発しました。小屋の外へ出てみると、徹夜で登って来た人達が前の方を何人か歩いています。オーバーペースにならないよう、できるだけゆっくり歩きました。本7合目を過ぎると登山道は、富士山特有のザレた道に変って行きますが、傾斜が緩いのでズルズル滑るようなことはありません。天気が素晴らしく、山中湖を初め、雲の中に箱根や丹沢、道志、大菩薩等の山々が浮かんでいます。景色を眺めて一息つきながらゆっくり歩くことを心がけました。 本7合目を過ぎ、8合目で吉田口と須走口の下山道と合流します。ここから本8合目の入口の鳥居まで、距離は僅かですが、今歩いている須走口の登りの道が下山道と一緒になっているため、上から降りてくる登山者とすれ違うことになり、今まで静かだった登山道が人で混みあうようになります。団体客は道路一杯に広がって降りて来ますので、彼らとのすれ違いに辟易しながら登りました。前述の鳥居をくぐると下山道と別れ、本8合目の小屋の前に出て、今度は吉田口の登りの登山道と一緒になります。この辺りから、へばって歩けなくなった人が道沿いに目立つようになりました。本8合目から8号5勺までは僅かの距離で、8号5勺を過ぎると山頂まで小屋は無くなります。 これから向う上の方の目標はすぐ近くに見えますが、富士山特有の錯覚で、そこにたどり着くまで結構時間がかかります。吉田大沢の縁を過ぎ、9合目の鳥居をくぐり、頂上手前の斜度が急になる手前までは順調でしたが、斜度が急になる辺りから、少し歩くと軽い吐き気を催すようになりました。高山病かもしれません。スタミナ切れ、いわゆるバテるのとは少々感じが違います。単独行ですからへたり込まないように休みを多くして慎重に歩きました。山頂際の鳥居を過ぎ、久須志神社の前に出たときは、さすがにホッとしました。 久須志神社の先の山小屋の前のベンチで一息入れてここから眺められる景色などの写真を写したあと、お鉢めぐりに向いました。上から見て右回りで、富士宮口を通って剣ヶ峰へ行き、金明水を回って戻りました。起伏は若干ありますが、歩いている人が少なく、景色を楽しみながら、のんびり歩くことができました。お鉢めぐりを終えて再び吉田口の山小屋の前で休憩を取り、下山の途につきました。下山用のブルドーザー道は吉田口の山小屋の富士宮側の外れに入口がありますが、標識等はありません。下り始めると、一気に8合目の吉田口と須走口の分岐まで下ってしまいます。この分岐には導標が立てられていますが、吉田口側へ下る場合、ここは要注意です。うっかり道なりに下ると須走口へ下ってしまいます。吉田口へ下る場合は、左折する感じになります。 この分岐を僅かに下った所で、下から登ってくる30名ぐらいの団体客に呼び止められ、道を聞かれました。最初言っていることがよく理解できなかったのですが、この団体客は台湾からのツアー客で、吉田口へ下るつもりが須走口へ下ってしまったことが分りました。道を教えて別れましたが、全員かなりくたびれているようで、お気の毒としか言いようがありませんでした。須走口の下山道は、この後もブルドーザー道を下りますが、本7合目の見晴館のそばを通った先で、7合目の大陽館へ向うように指示をした導標が立てられています。この導標に従って7合目の大陽館の前を通り、再び下山道へ入ります。しばらくは人専用の砂礫の下山道が続きますが、斜度がきつく、しかも子供の頭大の石がゴロゴロしていて、滑る距離が一定でないため、あまり歩き易くありません。砂礫の道が終る砂払5合に着いた時は、足がヨレヨレでした。 砂払5合には売店があり、営業していたので、冷えた緑茶を買って飲みながら、ここの主人としばらく雑談をして休みを取りました。ここから5合目の登山口までは、ブルドーザー道を行くルートと林の中を行くルートの2つがあることを教えてもらい、林の中のルートで5合目に向いました。緩い下り坂が続きますが、石や木の根が彼方此方にあり、歩き易い道ではありません。途中で一度前のめりに転んで顔面制動をして、左ひざと左頬に擦過傷を負う痛い思いをしました。5合目の登山口の山荘まで来ると、幼稚園児の団体や家族連れが沢山来ていて、賑やかでした。昨日同様菊屋のおばさんと少し話をして帰宅の途につきました。帰りは小山町に出て「ゆったり湯」に入り、汗と疲れを流しました。 今年の5月、宝永山に登ったついでに標高3000mまで足をのばした時の感じから、富士山の頂上までの日帰りは、やってやれないことは無いと思いましたが、どうせ登るなら楽に楽しくと思い、1泊2日の日程を選びました。1日目の登りは約1000mで、咲いている花に目をむける余裕があり、2日目も登りは約800mで、9合目の半ばまで、一定のペースを保つことができ、最後までスタミナ切れ(いわゆるバテ)は起こしませんでした。前述の宝永山、或いは6月に登った八ヶ岳の天狗岳や硫黄岳の登りの時より、はるかに楽な登りでした。下りは頂上から5合目まで、標高差が1800m近くありますが、須走口のコースの場合は殆どがいわゆる砂走りを歩きますので、着地の際の衝撃が和らげられ、ひざの負担が随分少なくて済みます。それでも、長時間空気の薄い高山帯を歩いたためか、下山後に強い疲労を覚えました。

花 以下の花が咲いていました。 カラマツソウ、カニコウモリ、ムラサキモメンヅル、クルマユリ、ベニバナイチヤクソウ、ヤマホタルブクロ、オンタデ、オノエイタドリ 犬連れ 本5合目の山小屋ではビーグルが、また私が泊まった大陽館では17歳の白い中型犬が飼われていました。 頂上に登ってお鉢めぐりをして吉田口の山頂の山小屋の前に戻ってみると、シェパードぐらいの大きさの大型犬がベンチに寝そべっていました。かなりへばっているようで、どういう訳か背中にキルティングのジャンバーがかけられていました。飼主と思われる人が、登頂記念という趣旨の言葉を書いた布切れをそばに置いて、写真を写したり犬のまわりをウロウロしています。周りには入れ替わり立ち替わりで人が来るのですが、どういうわけか声をかける人は一人もいません。少々奇妙な光景でした。 |

| 7月13日 5合目〜7合目 |

|

須走口駐車場 富士あざみラインの終点にある 一般客が使用できる駐車場は上下に2つあり、写真は下側の第2駐車場 富士山スカイラインや富士スバルラインの5合目の駐車場のように舗装はされていない |

|

須走登山口 茶店とも山荘とも言える店屋が2軒あり、その前を通って登山道に入る 有料(100円)の水洗トイレがある |

|

小富士 小山町観光12選、小富士、海抜1979mと記された表示板が立っている 背景は富士山頂 |

|

古御岳神社 社の右側が登山道で左側が下山道であるが、表示は無い |

|

登山道 登山口から30分ほど歩くと時々林が切れるようになり、広大な眺望が得られる |

|

本5合目 林館という山小屋があるが、小屋の看板には6合目と表示されている 小屋の裏側は樹木に覆われていて、落ち着いた雰囲気がある |

|

6合目 ここの山小屋の瀬戸館は営業していたが、多数の作業者が出入りしていて、まだ準備作業の真っ最中という感じだった 周りに樹木は無く、富士山頂の方向も裾野の方向も見晴らしが良い 下の本5合目の小屋のとは周りの雰囲気が全く違う |

|

本6合目 廃屋というより朽ち果てた柱だったと思しき木材が残っているだけ 以前はここを御中道が通っていたというが、その痕跡は見当たらない |

|

本6合目付近の風景 荒涼とした岩原の中に7合目の小屋が見える 富士山はハイマツ帯が無く、代わりにオンタデやオノエイタドリが点々と生えている |

|

7合目大陽館 この日の宿泊地 平日だったが10数名の泊り客があった 夕食に出された豚汁がなんとも言えぬ旨さだった |

| 7月14日 7合目〜頂上〜5合目 |

|

御来光 7合目の大陽館の前で撮影 この日の日の出は4時30分過ぎ 写真では表現できなかったが、太陽の下に山中湖や丹沢の山々が墨絵のように広がっている |

|

8合目 左に見える鳥居が本8合目の入口で、すぐ上に山小屋が3軒ある 写真を写した場所から写真の左側の鳥居までが、須走口の登りと吉田口・須走口の下山道が一緒になっている 写真のすぐ手前側に須走口と吉田口の方向を表示した導標と8合目の山小屋がある |

|

本8合目 ここで吉田口の登りの登山道と合流する ここで吉田口の登りの登山道と合流するこの辺りから山頂までバテている人が目立つようになった(写真右) 山頂まで、あと僅かのように見えるが、登りの本当の苦しさはこの辺りから始まる |

|

9合目 鳥居と石室と小さな社がある ここまで来ると山頂は指呼の間であるが、私の場合はここから山頂まで35分かかった |

|

山頂入口 写真は九十九折の最後で、先に見える鳥居をくぐると山頂である |

|

山頂 山小屋が数件営業しており、スピーカーから大きな音で音楽が流されていた 雰囲気はまさに一般の観光地 |

|

富士山頂からの眺望 山中湖とその向こうに御正体山と丹沢 これらの山々は随分低く見え、また丹沢では三角形の大室山が目立っていた |

|

白山岳(3756m) 剣ヶ峰に次いで日本で2番目に高い地点 どういうわけか、金明水の近くにある上り口は封鎖されていた |

|

下山道8合目の導標 左方向が河口湖、富士吉田市、スバルライン、右方向が静岡県、須走と表示されている 真っ直ぐ道なりが須走口、左折が吉田口というのが実際の感覚 |

|

須走口の砂走り 大陽館から下は、子供の頭大の石がゴロゴロしており、決して歩き易くはない |

|

砂払5合 売店が営業していた 有料トイレはあるが宿泊施設は見当たらなかった |

このページの先頭へ