| 最初に太鼓部分を作ります 手先を水平におきます |

マジックテープを付けた ゴムを作っておくと便利です |

太鼓の三角の所にゴムを クロスに掛けて手先を 固定します この時手先は 中心で2つ山を作ります |

|

|

|

| 前帯を胴に巻きます | 帯を後で結んだりねじった りしないので、背中に土台 を作る為おしぼりタオル をはさみ込みます |

おしぼりタオルは ストッキングに 入れておくと便利です |

|

|

|

| 最初に作った太鼓を背に 付けます 紐は左右同じ 長さに作ってありますので、 前で合わせると 太鼓は中心にきます |

太鼓をめくると中は こんな感じです |

帯枕は無くてもいいの ですが帯揚げをゆったり 結びたいので 角出し帯枕を作りました |

|

|

|

| 帯枕に帯揚げを セットしておきます |

おしぼりタオルで土台を 作った上に帯揚げを 当て前で結びます |

太鼓に付いている紐や 帯締めは前帯の半分ぐらい まで押し込みます そうする事によって枕もしっ かり背中に付き帯揚げも 仕舞い易くなります |

|

|

|

| 太鼓の大きさを決めて帯締 めを太鼓の内側に当てます |

2回に分けて画像の様に折ります | |

|

|

|

| 外側から包む様にして 帯締めを前で結びます |

結んだ時はこんな感じです | 手先を翼の様に水平にする と太鼓にボリュームが出ます |

|

|

|

| 2回に折った返りを水平に 倒しても膨らみが出せます |

私は裏技枕と呼んでいます ハギレに化繊綿を詰めた 枕を作りました |

手先の内側に入れ込むと ふっくら可愛い 角出しになります もたれても大丈夫です |

|

|

|

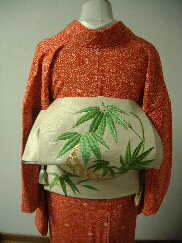

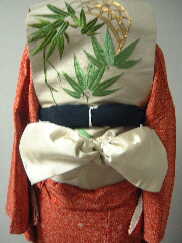

| 垂れの柄を生かせた角出し結びが出来あがりました | ||

|

|

|

| この帯はリバーシブルに作りましたので、もう一方の柄で結んでみました | ||

|

|

|