| ロールオーバーで道路や鉄道、記号等を表示します。 | ||||

|

|

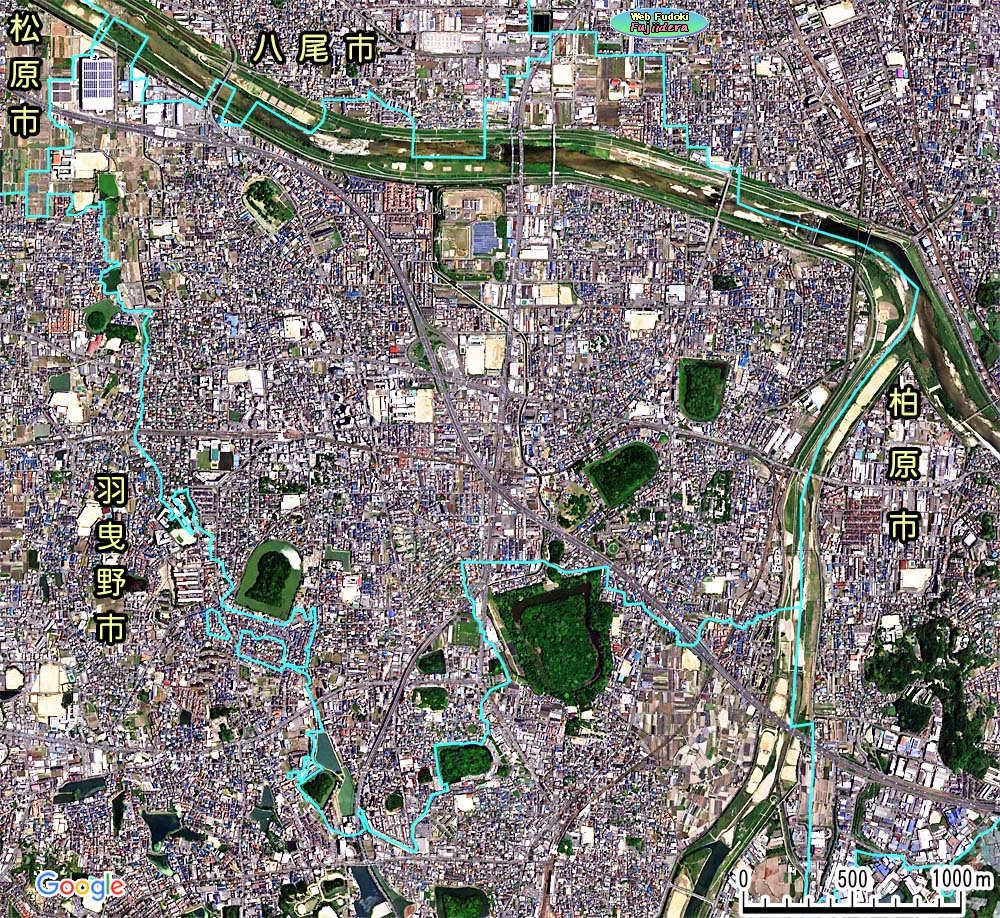

| 〔GoogleEarth 2017(平成29)年5月18日〕より 線画・文字入れ等一部加工 | |

| 合流する二つの川 藤井寺市全体を写真で見ると、まず目に入る大きな特徴が、2本の川と大型前方後円墳です。大和川(やまとがわ)と石川が合流する地点を北 東端として、市域が二つの川に接しています。航空写真で藤井寺市の位置を見つける時に、この二つの川の合流部分が大変便利な目印とな ってくれます。 石川では、川のほぼ中央が柏原(かしわら)市との境界になっていますが、大和川を見ると少々複雑な境界線になっています。大和川の北側に 飛び地のように市域部分があり、逆に川の南側には八尾市の市域の一部があります。同じようなことが、藤井寺市の西側にある松原市とそ の北側の大阪市との間にも存在します。これは、もともとデコボコした村の境界があった所に後から川ができたからなのです。つまり、こ の部分の大和川は人工の川で、300年余り前の江戸時代に大工事によって築造されたものです。 川の中央が境界になっている部分も一部にありますが、これは後の時代に、村と村、市と市の間で協議されて決められた新しい境界です。 大きな川では、昔から川の真ん中が国や村の境界となるのが普通で、大和川のこのような境界の形は珍しいと言ってよいでしょう。 目立つ大型古墳 市域全体がほぼ平坦な地形の藤井寺市では、山地や丘陵などはありません。また、少ない市域面積の中で大規模な公園もなく、緑地も乏 しいのが現状です。そんな中で、大きな緑のかたまりとして目立つのが大型前方後円墳です。現在では市域のほとんどが市街化したので、 カラー写真で見るとこの古墳の緑がひときわ目立ちます。これらの古墳は、隣接する羽曳野(はびきの)市にまたがって一定の範囲に分布してお り、4〜6世紀にかけて築造されたものです。考古学では、一定地域に連続的に造られた古墳のグループとして、「古市(ふるいち)古墳群」と名 付けられています。古市古墳群は2019(令和元)年7月、ユネスコの世界文化遺産「百舌鳥・古市古墳群」として登録されています。 古墳群の中で現存する古墳は大小合わせて40数基あり、その内29基が藤井寺市内に存在します。これまでの発掘調査によって、現在ま でに姿を消した古墳のたくさんあったことがわかっています。古市古墳群内で今までに存在が確認された古墳の総数は、約130基以上にも のぼります。その内の約7割が藤井寺市に存在したものです。戦後の開発期に多くの小古墳が消滅したことは残念なことですが、現在は文 化遺産としての認識も高まり、保存・保護に行政を中心としていろいろな面で努力がなされています。 進む市街化と消える農地 写真でわかるもう一つの特徴は、市域のほとんどが市街化してることです。戦後の高度経済成長期に入った昭和30年代中頃から、藤井寺 市域(当時は町制)は人口が大きく増え始めました。大阪市の衛星都市として、住宅都市化がどんどん進んで行きました。特に、昭和40年代 〜50年代の人口急増は激しく、一気に市街化が進みました。反比例するように、水田や畑がどんどん姿を消していきました。替わって増え てきたのが、住宅・学校・店舗・商業ビルなどです。新しい幹線道路や高速道路も登場しました。かつてのんびりとした田園地帯であったこ の地域は、すっかり都市化してしまいました。現在、まとまった農地が見られるのは、市の北西部の一角ぐらいです。あとは、市街となった 各地域で、住宅地や店舗、工場、マンションなどに接したり囲まれたりして点在する田畑の姿です。それらの農地も、年を追うごとに他の用 途に変わっていっています。 このような都市化が進む前の藤井寺市域の姿は、昔の航空写真で見ることができます。下の写真は、戦後間もない1947(昭和22)年に当時占 領駐留していたアメリカ軍によって撮影されたものです。戦前からほとんど変わっていない、郊外の田園地帯の様子です。上の写真と比べて 見ると、その後の変貌ぶりに驚かされます。 |

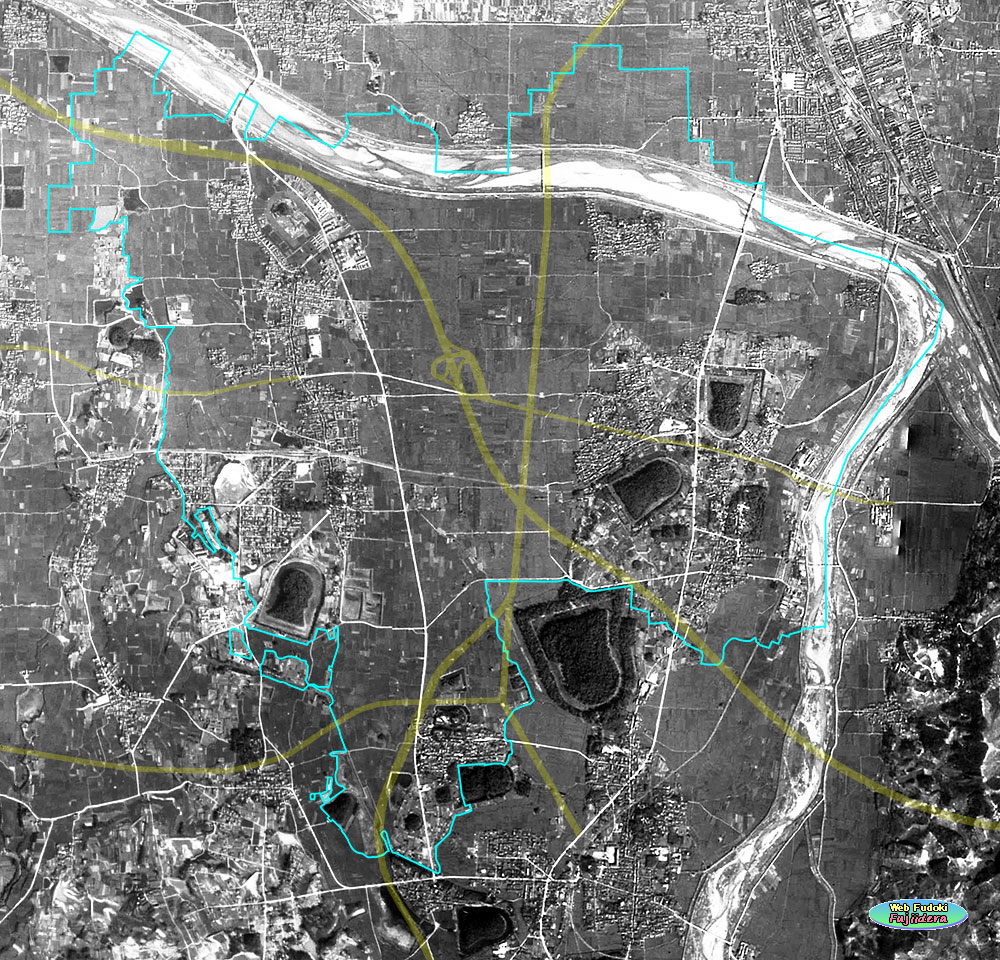

| 空から見る昔の藤井寺市域 | 《 1947(昭和22)年の様子 》 | |

|

||

| ※ 黄色の道路は昭和30年代以降に新設された府道・国道・高速道路 〔1947(昭和22)年9月23日 米軍撮影 国土地理院〕より 市域境界・新設道路を追加・加工 | ||

| 米軍撮影写真について 1945(昭和20)年の太平洋戦争敗戦の後、連合国占領軍として日本に駐留していたアメリカ軍によって撮影されたもので す。米軍は、占領開始後から昭和29年まで全国の空中写真撮影を行いましたが、当時最新の航空写真撮影技術で撮影され たこれらの写真は、戦後間もない時期の国土の様子を知る上で、貴重な写真資料として現在も大いに役立っています。 日本政府の依頼で約20万枚近くの複製フィルムがGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)から提供され、現在は国土地理院 が保管しています。国土地理院のサイトで公開されている写真も多く、全国各地の昔の様子を見ることができます。なお 昭和30年代以降の全国の空中写真撮影は、現在の国土地理院となった国の機関に引き継がれ、写真もカラー化されて現在 に至っています。 この写真の10年ほど後には、日本は高度経済成長に向かう時代となりますが、その時代は、日本の町や村の様子を大き く変貌させてしまう開発と建設の時代でした。その大きな変化の前の様子を目で見て知ることができるのが、これらの米 軍写真なのです。 一方、戦後になるまで、我が国では国土地形図の作成は陸軍参謀本部の管理下で行われており、国土の地図や航空写真 は軍事機密を含むものとして、厳しく統制管理されていました。したがって、このような航空写真が一般市民の目に触れ ることは普通にはありませんでした。加えて、全国土の正確な水平撮影写真を作成するということは、残念ながらできて いません。そういう意味でも、戦後すぐに撮影が始まった米軍写真は、資料価値が高いと言えるでしょう。これらの写真 より古い時代の藤井寺市域の様子を見ることができる精密な水平空中写真で、公開されているものはありません。 |