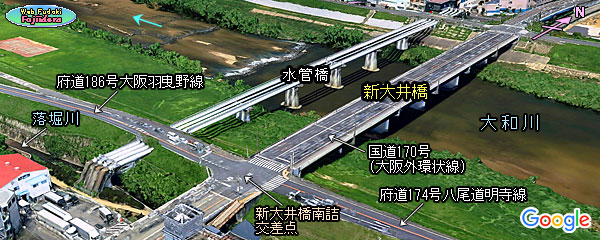

姰惉偟偨乽怴戝堜嫶乿亅戝堜嫶傕傑偩乧

丂媫僺僢僠岺帠偺寢壥丄戝嶃奜娐忬慄偼1969(徍榓44)擭12寧偵摗堜帥巗戲揷岎嵎揰埲杒偑奐捠

偟偰偄傑偡丅戲揷岎嵎揰偼怴戝堜嫶偐傜撿傊栺侾倠倣偺強偱偡丅俁儠寧屻偺1970擭3寧偵偼丄敿

擭偵搉傞擔杮枩崙攷棗夛偺奐夛傪寎偊傑偡丅

丂怴偟偄姴慄摴楬偑戝榓愳傪墇偊傞怴偟偄戝偒側嫶偼乽怴戝堜嫶乿偲柦柤偝傟傑偟偨丅帠幚忋

摨偠応強偱壦偗懼偊傜傟偨偲尵偭偰傕偄偄偺偱丄乽戝堜嫶乿偺傑傑偱傕傛偐偭偨偺偱偼丄偲傕

巚偊傞偺偱偡偑丄側偤偐乽怴乿偑晅偒傑偟偨丅尦偺戝堜嫶偲偼暿暔偺怴偟偄嫶偱偡丄偲帵偟偨

偐偭偨偺偱偟傚偆偐丅晛捠丄乽怴仜仜嫶乿偲柦柤偝傟傞働乕僗偱偼丄尦偺嫶傕懚嵼偟偰偄傞偺

偱嬫暿偡傞堄枴偱乽怴乿偑晅偗傜傟傑偡丅乽怴戝榓嫶乿乽怴廫嶰(偠傘偆偦偆)戝嫶乿側偳偑偦偆偱偡丅

壦偗懼偊傜傟偰怴偟偔側偭偨応崌偼丄晛捠偼尦偺柤慜偺傑傑偱偡丅摗堜帥巗偵偁傞乽戝惓嫶丒

愇愳嫶乿側偳傕丄愴屻偵壦偗懼偊傜傟偰偄傑偡丅 |

|

|

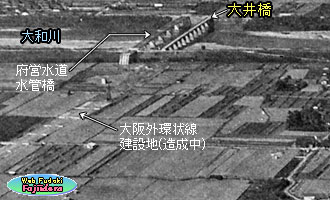

丂幨恀嘓偼丄戝嶃奜娐傪忬慄偺奐捠偐傜栺俆擭屻

偺1975(徍榓50)擭1寧偵嶣塭偝傟偨傕偺偱偡丅幨恀

嘒偐傜偼栺侾侽擭敿屻偺條巕偱偡丅 悈揷偽偐傝偩

偭偨堦懷偵丄懡偔偺岺応傗廧戭偺偱偒偰偄傞偙偲

偑傢偐傝傑偡丅揷傫傏偺恀傫拞偵捠偝傟偨奜娐忬

慄偵増偭偰丄憗偔傕寶暔偑暲傫偱偄傑偡丅乽姴慄摴

楬増偄乿偲偄偆丄帺摦幵幮夛偱偼戝偒側嫮傒偲側

傞忦審傪旛偊偨懡偔偺搚抧偑堦嫇偵抋惗偟偨偺偱

偟偨丅

丂傛偔尒傞偲怴戝堜嫶偺惣懁偵愙偟偰乽戝堜嫶乿

偺幨偭偰偄傞偺偑傢偐傝傑偡丅偦偆偱偡丄戝堜嫶

偼怴戝堜嫶偑姰惉偟偰偐傜傕丄偡偖偵偼夝懱偝傟 |

|

|

|

嘕 怴戝堜嫶偺惣懁偵偱偒偨悈娗嫶

丂丂捈宎侾倣傎偳偺憲悈娗偑係杮暲傫偱偄傞丅

丂丂屻曽偑怴戝堜嫶丅丂丂2018(暯惉30)擭4寧 |

|

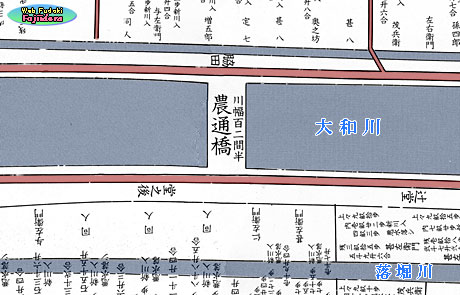

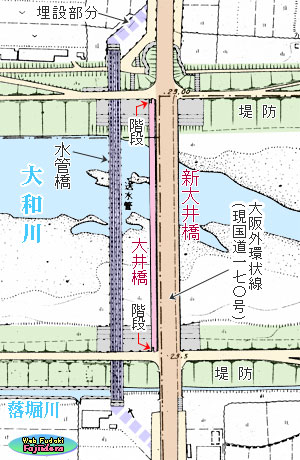

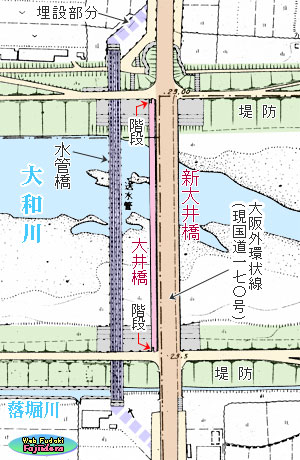

嘖 怴戝堜嫶廃曈偺抧恾丂丂1971(徍榓46)擭

丂亀摗堜帥巗娗撪恾亁(摗堜帥巗 徍榓46擭應恾)傛傝

丂丂丂丂丂丂丂丂拝怓丒暥帤擖傟摍堦晹壛岺 |

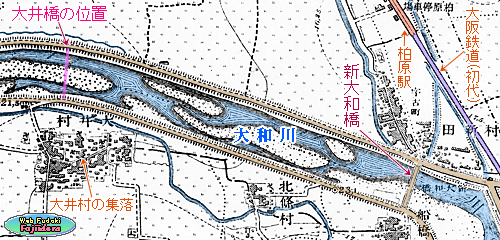

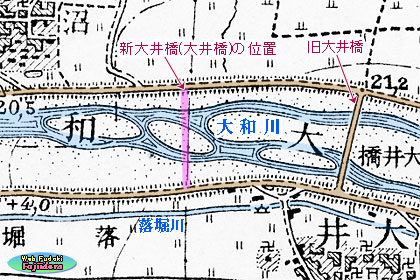

偢偵巆偝傟偰偄偨偺偱偡丅忋偺嘖恾偼偦偺係擭慜偺忬嫷傪婎偵摗堜帥巗偑惢嶌偟偨亀摗堜帥巗娗撪恾亁偺堦晹偱偡丅怴戝堜嫶偵僺僢僞儕偲

傂偭偮偔傛偆偵戝堜嫶偑懚嵼偟偰偄傑偡丅係杮偺憲悈娗偑暲傇悈娗嫶傕偁傝傑偡丅敄巼怓偱昞帵偟偰偄傞傛偆偵丄悈娗嫶偐傜抧壓偵擖偭偨

憲悈娗偼丄幬傔偵奜娐忬慄抧壓偺憲悈娗偵偮側偑偭偰偄傑偡丅

丂偙偺恾傪奼戝偟偰尒傞偲丄戝堜嫶偑掔杊偲愙偡傞椉抂偵偼彫偝側奒抜偺偁傞偙偲偑傢偐傝傑偡丅偮傑傝丄掔杊摴楬偐傜徃崀偱偒偨傢偗偱

偡丅怴戝堜嫶偺嫙梡奐巒屻傕戝堜嫶偺曕峴幰捠峴偼壜擻偩偭偨偙偲偑傢偐傝傑偡丅偟偽傜偔偺娫偼曕摴嫶偲偟偰巊梡偝傟偰偄傑偟偨丅戝堜

嫶偺椉抂偑奒抜偵側偭偰偄傞偺偼丄戝堜嫶偺楬柺偑怴戝堜嫶偺楬柺傗掔杊摴楬傛傝傕掅偄埵抲偵側偭偰偄偨偐傜偱偡丅 |