| ◆◆◆◆ 藤井寺ポンプ場・美陵ポンプ場 ◆◆◆◆ |

| ■ (ふじいでらポンプじょう) 《 大阪広域水道企業団東部水道事業所藤井寺ポンプ場 》 〒583-0001 藤井寺市川北1丁目地内 近畿日本鉄道南大阪線・土師ノ里駅より国道旧170号・河内橋を越えて北西へ約2.6km(北側正面入口まで) 徒歩約38分 国道170号(大阪外環状線)南行き車線柏原高校前交差点より南西約200m ■ (みささぎポンプじょう) 《 大阪広域水道企業団南部水道事業所美陵ポンプ場 》 〒583-0014 藤井寺市野中1丁目-110 TEL:072-955-4642 近畿日本鉄道南大阪線・古市駅より北西へ約1.8km(北西側入口まで) 徒歩約27分 〃 ・藤井寺駅より南東へ約1.9km(北西側入口まで) 徒歩約29分 国道170号(大阪外環状線)南行き車線・応神陵前交差点より南西約200m 左側に入口(通常は閉鎖) |

|

|

|

| ① 美陵ポンプ場(南東より) 文字入れ等加工 写真①②とも右手が北側で、送水路の上流側となる 〔GoogleEarth3D画 2015(平成27)年〕より |

② 藤井寺ポンプ場(南東より) 文字入れ等加工 配水池の上は「市立川北市民スポーツ広場」に利用されている。 〔GoogleEarth3D画 2018(平成30)年〕より |

|

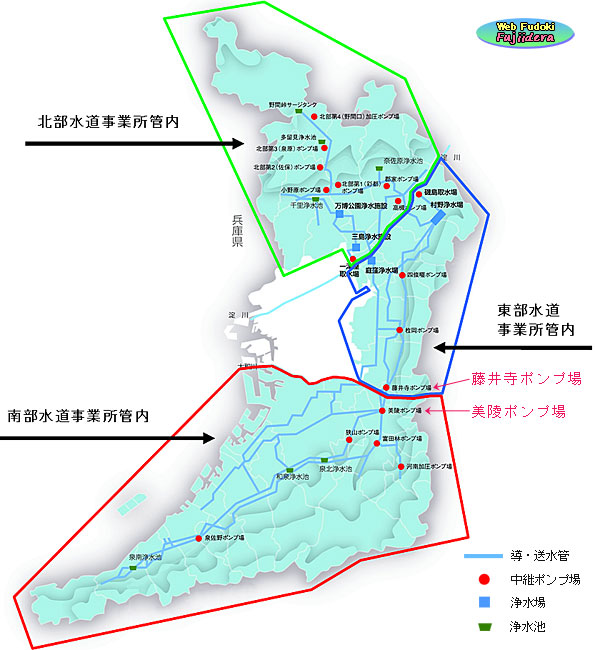

| 大阪広域水道企業団 ひと昔前の地図を見ると、「美陵ポンプ場」や「藤井寺ポンプ場」の名称には、「大阪府水道部」という所属名が付いていました。つま り、これらのポンプ場は大阪府水道部が運営する「大阪府営水道」の施設でした。現在の正式名称は、「大阪広域水道企業団○○水道事業 所△△ポンプ場」という長いものです。上の基本項目欄に載せています。大阪広域水道企業団(以下、略称「企業団」)は、大阪府内の水道 事業の統合を目指して大阪府と各市町村が協議を進めた中で、大阪市を除く市町村が共同で大阪府営水道の事業を引き継ぐことになったも のです。企業団のサイトでは、次のように述べられています。『大阪広域水道企業団は、大阪府営水道を引き継ぐ団体として、平成22年度 に大阪府内の42市町村が共同で設立した一部事務組合(特別地方公共団体)です。平成23年度から、水道用水を42市町村に供給する「水道用 水供給事業」と工業用水を府内の約420事業所にお届けする「工業用水道事業」を行うとともに、平成29年度からは四條畷市・太子町・千 早赤阪村、平成31年度からは泉南市・阪南市・豊能町・忠岡町・田尻町・岬町、令和3年度からは藤井寺市・大阪狭山市・熊取町・河南町、 令和6年度からは能勢町のご家庭などに水道水をお届けする「水道事業」を開始しています。』(2024年企業団サイト「企業団概要」) 大阪広域水道企業団は、「水道用水供給事業」「水道事業」「工業用水道事業」を行う特別地方公共団体です。「水道用水供給事業」で は、水道用水を製造し、府内42市町村(企業団が水道事業を実施している14市町村を含む)に供給(卸売り)しています。大阪府民の利用す る水道水の約7割半(大阪市を除く)が企業団水道の水です。現在は、淀川を水源とする村野浄水場・三島浄水場・庭窪浄水場の3ヵ所の浄 水場があり、合計233万 度浄水処理水」が供給されています。「水道事業」では、上記で挙げた市町村で家庭などに水道水を供給しています。一方、「工業用水道 事業」では、工業用水を製造し、製造業をはじめ、電気・ガス・熱供給業など府内の企業約440社に供給しています(2024年企業団サイトより)。 企業団の「上水道区域」 下の③図は企業団サイトにある「上水道区域図」です。大阪市を除く府内の全市町村に給水するために、淀川周辺の浄水場から府内の北 へ南へと送水管が広がっています。企業団サイトによれば、浄水場から送水される水は送水管理センターで一括管理されており、センター の送水管理システムによって水の流れをコントロールしています。 広域に及ぶ送水を行うため、府内の各地にポンプ場と浄水池が設置されています。これらの施設は無人化されており、無線回線を用いて 送水管理センターより一元的な遠隔監視制御が行われています。このポンプ場の一部が、藤井寺市にある「藤井寺ポンプ場」と「美陵ポン プ場」です。両ポンプ場とも、普段は無人の施設だということになります。どおりでいつ見ても門扉が閉まっているはずです。 区域図でわかるように、企業団では水道事業を管理する組織として府内を三つに分けた「水道事業所」を設けています。淀川以北の「北 部水道事業所」、淀川以南大和川以北の「東部水道事業所」、大和川以南の「南部水道事業所」の3ヵ所です。実は、藤井寺市は東部事業 所と南部事業所の境目に当たっています。大和川北側の川北地区だけは東部事業所の管轄区域で、ここにある藤井寺ポンプ場は東部事業所 が管理しています。大和川以南にある美陵ポンプ場は南部事業所の管理です。上の施設名称で触れた通りです。 「南部水道事業所」が管轄し水道用水を供給する市町村は次の16市6町1村です。 【 柏原市・藤井寺市・羽曳野市・大阪狭山市・富田林市・松原市・河内長野市・太子町・河南町・千早赤坂村・堺市・高石市・ 和泉市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・熊取町・田尻町・泉南市・阪南市・岬町 】 また、同事業所が工業用水を供給する地域は次の通りです。 【 柏原市・藤井寺市・羽曳野市・松原市・堺市・高石市・和泉市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・田尻町の一部 】 藤井寺ポンプ場や美陵ポンプ場は一般に中継ポンプ場と呼ばれるものですが、送水する水量や送水圧力を調整しているものと思われます。 美陵ポンプ場の場合は、単に中継ポンプ場というだけではなく、送水網の重要な分岐点となっていることが区域図からわかります。西側 へは堺市・泉北方面と泉南方面へ、南へは南河内地域と和泉地域へと、3方面に分かれる分岐中継所にもなっています。 |

| ③ 大阪広域水道企業団「上水道給水区域図」 |

|

| 大阪広域水道企業団サイト『企業団概要-上水道給水区域図』より 文字入れ等一部加工 |

|

|

|

| ④ 大阪広域水道企業団の送水管(南西より) 藤井寺市大井2丁目・大和川送水管橋(新大井橋西側) 2018(平成30)年4月 |

⑤ 大阪広域水道企業団の水道橋(南西より) 藤井寺市大井2丁目・大和川送水管橋(大和川共同橋・ 新大井橋東側) 2018(平成30)年4月 |

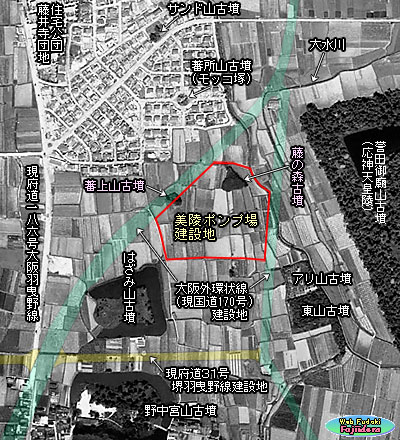

| 藤井寺市を通る送水管 上の写真④⑤は、大和川を越えている企業団の送水管です。写真④の送水管 の方が先に設置されています。大阪外環状線(現国道170号)の建設に合わせてそ の道路地下に埋設された送水路です。写真で、送水管の向こうに見えるのが国 道170号の新大井橋です。その後方に見えているのが写真⑤の水道橋です。④ の送水管は、大阪外環状線の建設に先立って昭和30年代の終わり頃に設置され ています。⑤の水道橋はそれよりも10年ほど後に設置されました。上の区域図 では送水管は1本の線で表示されていますが、実際は複数の送水管がセットに なっています。④では4本、⑤では2本の送水管が通っています。いずれも直 径1mを超える大きな管が並んでいます。 写真でわかるように、いずれの送水管も堤防の上方を通過しています。⑤の 送水管は、堤防道路と立体交差するためにかなり高い位置に設置されています。 ④の送水管は新大井橋とセットで建設されましたが、堤防の上に載せるように 設置され、それを埋めるようにこの部分の堤防がかさ上げされています。 道路地下に埋設されていた送水管をいったん地上の高い位置に上げ、大量の 水道水を送るためには相応の送水圧力が必要となります。その働きをするのが 「藤井寺ポンプ場」です。配水分岐のポンプ場である「美陵ポンプ場」とは役 割が異なります。そのような事情があることで、市域の狭い藤井寺市に2ヵ所 もポンプ場が存在しています。 右の空中写真は1961(昭和36)年に撮影されたもので、美陵ポンプ場や大阪外 環状線の建設が始まる数年前の様子です。赤線の枠が美陵ポンプ場の敷地とな った範囲です。この敷地をピッタリと挟むようにして大阪外環状線が建設され |

|

|

| ⑥ 美陵ポンプ場ができる前の様子 〔1961(昭和36)年5月30日 国土地理院〕より 文字入れ等加工 |

||

| ています。と言うよりも、これらはセットで計画・設計されて建設されたことがわかります。美陵ポンプ場から南へ行く送水管は外環状線 の、西の堺市方面に行く送水管は府道堺羽曳野線のそれぞれ道路地下に埋設される設計です。 昭和30年代中頃から始まった高度経済成長の流れの中で、大阪府の人口急増も始まります。特にドーナツ化現象に見られる大阪市周辺都 市の人口急増は著しく、府内各地での水需要も大きく高まりました。工業生産の増加に対応した工業用水の確保も求められていました。一 方、交通面では急速に進む自動車社会への変化が見えており、新しい幹線道路網が必要とされました。それらインフラの総合的整備として 進められたのが、府営水道送水網の増強であり、環状道路等の幹線道路整備事業でした。それによって誕生したのが、藤井寺ポンプ場や美 陵ポンプ場、大阪外環状線だったのです。のどかな田園風景の中に、次々と住宅地や幹線道路が登場していきました。 |

||

| 消えた古墳-藤の森古墳・蕃上山古墳 美陵ポンプ場と外環状線の建設に先だって、予定地内に存在した二つの古墳の発掘調 査が行われました。「藤の森古墳」と「蕃上山(ばんじょうやま)古墳」です。 上の写真でわかるように、二つの古墳の位置は建設予定地にまともに重なっていたの です。建設計画が成った段階で、これらの古墳の消えて行く運命も決まったのです。詳 しい発掘調査の上、調査記録が残されて出土遺物も保存されました。当時の大阪府水道 部が両古墳の発掘調査報告書を作成しています。出土遺物の一部は「大阪府立近つ飛鳥 博物館」(南河内郡河南町)でも常設展示されています。 解体された藤の森古墳の石室が美陵ポンプ場の敷地内に移築保存されていましたが、 施設内なので一般公開はされていませんでした。2019(平成30)年3月にアイセルシュラ ホール(藤井寺市立にぎわい・まなび交流館)敷地内に移築され、常時見学できるように なりました。小規模ではありますが、現在のところ、藤井寺市内で見ることができる唯 一の古墳石室です。 |

shiritsu.shiei/4)syurahall/5054-2019.5.3-2.jpg) |

|

| ⑦ 移築された藤の森古墳の石室(南より) 美陵ポンプ場からアイセル・シュラホール前庭 に移された。 2019(令和元)年5月 |

||

| 藤井寺市内には、隣接する羽曳野市と共に「古市古墳群」を構成する古墳が数多く存在しています。上の写真の範囲だけでも8基の古墳 が見られます(誉田御廟山古墳は羽曳野市域)。この内、藤の森古墳・蕃上山古墳・アリ山古墳は姿を消しています。いわゆる、開発による 古墳消滅です。藤井寺市域では、戦後の高度経済成長期に市街化と都市開発が進む中で、いくつもの小古墳が姿を消していきました。宮内 庁による陪冢の治定をうけていない小古墳の多くは当時は民有地であり、国史跡などの指定が無い古墳は土地利用のために壊されてしまう ことがありました。今日ほど古墳の保存・保護への関心が高くない時代でもあったのです。 写真で美陵ポンプ場建設地の北方に「蕃所山古墳」がありますが、この古墳は民間資本による住宅地開発の中でも消滅せずに生き残って います。と言うより、意識的に保存されました。古墳を囲むように道路配置を考えていることが写真からわかります。少ない例ですが、こ ういう積極的に保存された例はほかにもあります。なお、さらに北方の「サンド山古墳」は「応神天皇陵へ号陪冢」に治定されています。 |

||

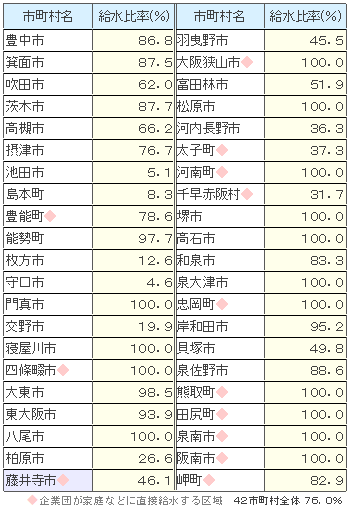

| 企業団水の市町村への供給 大阪広域水道企業団を構成する42市町村は、水道水のすべてを企業団水に依存し ているわけではありません。もともと各市町村の中には、自前の浄水施設を持って 水道事業を行ってきた自治体も多くあります。これらの水道水を「自己水」と言い ます。 大阪府内では、淀川のほかには直接取水できる水量豊かな大きな川がないため、 自己水だけでは水需要をまかなうことができない自治体も多くあります。地下水の 汲み上げだけでは水量の確保が難しいのです。地盤沈下などの問題もあり、どうし ても制約を受けることになります。 そこで、旧大阪府水道部では、十分な水を確保できない市町村のために水道水を 製造・供給してきました。それが「大阪府営水道」でした。平成23年度からは府営 水道が大阪広域水道企業団に衣替えして、大阪市以外の府内42全市町村に水道水を 供給しています。 右の⑧表は42市町村への企業団水の給水割合を表すグラフです。市町村によって 企業団水の利用状況はまちまちであることがわかります。2022(令和4)年度の統計 ですが、100%を企業団水に依存している市町が15ヵ所もあります。適切な水源に 恵まれない地域もあれば、自前施設の建設・維持コストを考えて購入水を選択した 自治体もあると思われます。 藤井寺市の場合 藤井寺市の場合は46.1%で、半分弱を企業団水に依存しています。石川の伏流 水を汲み上げている浄水場が2ヵ所ありますが、需要量のすべてをまかなうまでに はなっていません。3ヵ所目の浄水場も造られましたが、水量低下などのため浄水 事業は廃止され、府営水道水を導入して配水する配水場に転換されました。 私の手元にある資料を見ると、1990年代から2000年頃にかけての数年間には、藤 井寺市における府営水道水(当時)の割合が60%になっていた時期がありました。そ の後は約半分で推移しているようです。ちなみに、旧藤井寺市水道局サイトにあっ た資料によれば、掲載当時の藤井寺市の自己水のコストは企業団水よりも低いそう です。 |

⑧ 各市町村水道における大阪広域水道企業団 が占める給水割合 (令和4年度) |

|||

|

||||

| 大阪広域水道企業団サイト『企業団情報 > 水のデータ > 各市町村水道における大阪広域水道企業団が占める 給水割合』(2023年6月)より |

||||

| なお、藤井寺市水道局が行っていた水道事業は、2021(令和3)年4月1日より大阪広域水道企業団に移管・統合されました。これにより 藤井寺市水道局は廃止されて、企業団の「藤井寺水道センター」に変わりました。浄水場などの施設も企業団に移管されました。 周辺の市の場合 藤井寺市と同様に石川の伏流水を利用している柏原市は、企業団水の割合は藤井寺市よりも低い約26.6%です。浄水場は石川の東に接す る玉手浄水場の1ヵ所ですが、1日最大給水量が40,300 の自己水比率の高いのがわかります。 やはり石川の伏流水を水源としている羽曳野市は、石川沿いに2ヵ所の浄水場を設けています。羽曳野市の自己水比率は藤井寺市と同じ レベルとなっています。富田林市も石川沿いに浄水場がありますが、もう1ヵ所、河内長野市の滝畑ダムを水源とする日野浄水場を河内長 野市との共同施設として運営しています。日野浄水場の給水能力が大きいこともあり、ここ10年ほどは企業団水比率は減少を続けて30% 台にまで下がっていましたが、令和4年度には約52%まで増加しています。河内長野市は、これらの市よりも低い約36%です。水源確保 の状況によって、企業団水への依存の度合いも大きく違っていることがわかります。 ついでに、企業団水の割合が2番目に少ない5.1%の池田市の場合を取り上げておきます。人口10万人強の池田市は、兵庫県との境に流 れる猪名(いな)川沿いに階層式の古江浄水場を設けています。1ヵ所だけですが、1日最大給水量が69,000 応できる給水能力を有しています。豊かな水源と十分な設備を有していることで、ほぼ自己水でまかなえることが実現できています。 |

||||