オーストリア=ハンガリー帝国

特にTABLEなどで文書を整形していませんので、ご自由にこのウィンドウを読みやすいサイズにしてください。

1867年、オーストリア帝国と帝国領内のマジャール人の妥協により成立したきわめて珍しい形態をもつ帝国。二重帝国ともオーストリア=ハンガリー二重帝国ともいう。

1848年の3月革命(参考(justnet))により、ウィーン体制は崩壊しオーストリア帝国も一時は民主化に向かったが、わずか数年で革命前の絶対主義的な国家に復帰してしまった。

しかし、この少数のドイツ人が多数の異民族を専制的に支配する体制も、1859年のイタリア統一戦争(参考(justnet))、および1866年の普墺戦争(参考(justnet))の敗北(このとき新興国イタリアへベネチアをとられる)により、オーストリア領内の各諸民族(特にマジャール人(ハンガリー人のこと))は特にイタリア人統一運動に多く刺激され(帝国領内の被支配民族の一部であるイタリア人が新興国イタリアに吸収され、民族としての自由を得たのを身近に見たため刺激されたのでしょうか?)もはや維持ができなくなった。

そこで、オーストリア帝国は、非スラブ民族であるマジャール人貴族に妥協し1867年ハンガリー王国の建設を許しオーストリア皇帝がその王を兼ねオーストリア=ハンガリー帝国が成立した。両国は君主・外交・軍事をともにするだけで自国内ではそれぞれの政府と議会をもって独自の政治を行うことになり、マジャール人の宿願は達成された。

この妥協(アウスグライヒという(ドイツ語で妥協という意味))は帝国首脳部とマジャール人が帝国内に多数存在するスラブ民族の力を封じ込めたいとする点で利害が一致し、かつ弱体化したオーストリアといえどもいま(マジャール人が)独立すれば、ロシア、トルコ、オーストリアと対立しながら独立を維持するには困難なためオーストリア領内で自治を得たほうがいいとう考えから成立したようだ。そしてこのアウスグライヒ体制はハンガリーの穀物とオーストリアの工業製品が有無相通じて、緊密な経済関係がつづいたために1918年(第1次世界大戦の終わった年)までほぼ円滑に運用されていた。

しかし、当然ながらこのアウスグライヒ体制は領内のスラブ系民族などからはおおいに反発された。とくにハンガリーではマジャール人が他の諸民族にきびしい抑圧的態度で臨み、議会は非民主的で、マジャール人貴族に独占されていため不満が多かったと思われる。(しかし後述するようにクロアティアと別個に妥協する体制も引かれたようだが・・・)

オーストリアではスラブ系民族にも妥協をしめし、1880年チェコ人の要求を受け入れて、ボヘミヤ・モラヴィア両州の官庁と裁判所でドイツ語とチェコ語を併用すべきことを定めたりした。しかし、そうなると領内のドイツ人から反発が起きてしまった。

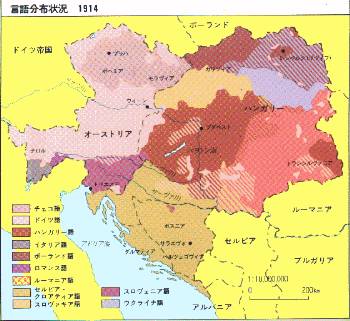

このように、領内に多数の諸民族が住む(下図参照)オーストリア=ハンガリー帝国はつねに複雑な民族問題になやまさていた。

さらに1878年にボスニア・ヘルツェゴビナを管理下にしたことにより領内のスラブ系住民が増え、民族の力のバランスが崩れ、ますます複雑な民族問題を抱えることになる。このようにこの帝国は領土をバルカン半島に広げようとすれば広げようとするほど様々な民族問題を背負い込むことになる危険性を有していた。

オスマントルコ帝国が「ヨーロッパの病人」とよく評されているが、わたしはこのオーストリア=ハンガリー帝国も「ヨーロッパの重病人」と評してよいと思っている。

また、アウスグライヒ体制に不満を持つスラブ系諸民族が真に帝国の解体を望み、独立国を作ろうというものは、ごく少数であり、多くは帝国領内にとどまって自治権を獲得しようという傾向が強かったのには興味深い。領内のスラブ諸民族はロシア中心のスラブ国家への参加にはあまり興味を示さなかったようである。(参考あたらしいウィンドを開きます。)(一部のセルビア人が大セルビア主義に賛同してご存じの通り帝国の皇太子を暗殺するのだが・・・・(参考(MIDI付き)))

オーストリア=ハンガリー帝国は第1次世界大戦で敗北したため、1918年10月に解体される。

なお、つい最近ユーゴスラビアが解体され、特にボスニア・ヘルツェゴビナ地域が不安定になってからは、オーストリア=ハンガリー帝国が、様々な民族問題を抱えていたがどうにか体制を維持していたという事実があることにより、再び注目されてきているようである。

☆☆☆

[追記]

ちなみに、あのアドルフ・ヒトラーはこのオーストリア=ハンガリー帝国出身のドイツ人である。だけど、彼は第1次世界大戦ではご存じの通りドイツ軍として戦った。あっ!第2次世界大戦もか!(^_^;)

☆☆☆

参考文献

A.J,P テイラー 著 「戦争はなぜ起こるか」 ㈱新評論 発行

矢田 俊隆・田口 晃 著 世界現代史25オーストリア・スイス現代史 山川出版社 発行

J・M・ウィンター 著 20世紀の歴史 第13巻 第1次世界大戦(上) 平凡社 発行

さらに百科事典をほぼベラ写ししますのでご参考にして下さい。

<オーストリア=ハンガリー二重帝国>

1867年から1918年までオーストリアとハンガリーが対等の2国家として連合して構成したハプスブルク帝国をさす。1848年革命を鎮圧したのち(新絶対王義)体制をうちたて、自国内の諸民族の抑圧をはかってきたハプスブルク帝国も、59年の対イタリア戦争以来、体制の再編成を迫られた.連邦制や中央集権制などの試みの末,66年の普墺戦争の敗北を経て、決定的にハンガリーとの二重国家の形成に向かい、67年オーストリアとハンガリーのアウスグライヒAusgleich(<妥協>の意。)が成った.その原因は、皇帝筋が帝国内のスラブ諸民族との対抗上非スラブ系のハンガリー人の協力を求めたこと、オーストリアの資本家階級とハンガリーの地王階級および一部大資本の利害が一致したことなどにあう.

[構造]

アウスグライヒにより、オーストリア(正しくは<帝国議会に代表される諸領邦と諸王国>)とハンガリーは、君主のほかに、外交、軍事、一定の財政を共通にするだけで、他は自治的な2国となった。それぞれに議会と内閣を持ち、議会の代表60名ずつが二重帝国の共通議会をつくり、両国首相と共通外相、共通国防相、共通蔵相が共通内閣を構成.このほか両国は共通関税を設けた.チェコ人のボヘミア、ポーランド人やウクライナ人のガリツィア、南スラブ人のスロベニアとダルマツィアなどをふくむオーストリアは、連邦的な立憲君王国となったが、スロバキア人やクロアティア人やルーマニア人などをふくむハンガリーは中央集権的な立患君主国にとどまった.ハンガリー側では、クロアティアとは別個に<妥協nagodba>を1868年に結び一定の政治的自治を認めた。

[問題点]

① 二重帝国はちょうど帝国主義時代に存続したから、その時代に共通する経済的矛盾を抱えていた。とくに従属的帝国主義に特徴的な不均等発展が著しく、工業発展の不均衡、金融業の肥大、工業労働者内部の分化、農業発展の不均衡、農業労働者内の封建的要素などが顕著であった.これらは西欧資本の流入により促進されていた。また帝国内の民族的格差にも対応していた。

② 次は民族問題である。オーストリア側では、ガリツィアのポーランド人に大きな自治が与えられた反面、ハンガリー並みの地位を要求したチェコ人の試みが1871年に挫折してからは、チェコ人の不満が残り、80年代、90年代に<言語令>をめぐってドイツ人と対立した。ハンガリー側では、クロアティア人を除く諸民族は1868年の民族法で下級の教育などに文化的自治を得たにすぎず不満を残し、90年代にハンガリー化が強化されると反発を強め、20世紀初めから激しい運動を展開した。さらに二重帝国は、1878年のボスニア・ヘルツェゴビナ占領以後南スラブ問題に悩まされ、1908年の同地城の併合によりさらに泥沼に入りこんだ。

③ こうした民族問題は外交にも影響した。二重帝国は2州占領後(たぶんボスニア・ヘルツェゴビナのことを指す)のバルカン進出にあたり、ドイツの後押しを必要とし、1879年には独墺同盟を結び、82年には三国同盟を結んだ。80年代からはドイツ資本の流入を見、しだいにドイツへの依存を高めた。1908年のボスニア・ヘルツェゴビナ併合後、セルビアとロシア、フランスの圧力を受けると、ますますドイツ依存を強めた。

第1次大戦前までには二重帝国の経済的・政治的・民族的緊張は非常に高まっていたが、どの民族も帝国の解体を具体的に望んではおらず、その枠内での民族的発展をめざしていた。これは帝国のどの民族の社会民主党の場合でも同じであった。結局二重帝国は1918年10月に解体するが、それは1917年以降の大戦の戦況変化、ロシア革命、欧米列強の政策など新しい要因によるところが大きい。50年代までは二重帝国の根本的矛盾を強調し、解体を必然と見る立場が支配的であったが、近年では、二重帝国の(多民族国家)としての統合力を再評価しようという傾向が強まってきている。

平凡社 世界大百科事典 より 抜粋

今あなたの見ているウィンドウは正規であるドイツ参謀本部経由からきた方は、新しく別ウインドウとして開かれていますので、もとの本文に戻る場合は、タスクバー(マックの場合はメニューバーっていうんでしょうか?)などをクリックして元のウインドウを呼び出して下さい。(別ウィンドウにした理由は、あくまでも、用語解説のページなのでちらっと見てすぐに本文にもどりたいという人が多いと思いまして、別ウィンドウの方が本文にすぐに戻りやすいと思いまして別ウィンドウ形式にしました。)

あまりたくさんのウィンドウを開けるとメモリーなどが不足する場合がありますので、必要に応じてウィンドウを閉じて下さい。

検索ページなどから来た方の場合はよろしければ、ウィンドウサイズを800*600のサイズ゙にして

参謀本部へ(MIDIあり)

参謀本部へ(MIDIあり)