|

蕎麦粒山('09年) 蕎麦粒山('11年) |

| 鳥屋戸尾根から東側に川苔山を望む |

| 休日の山歩き 32 | 蕎麦粒山 Sobatsubuyama |

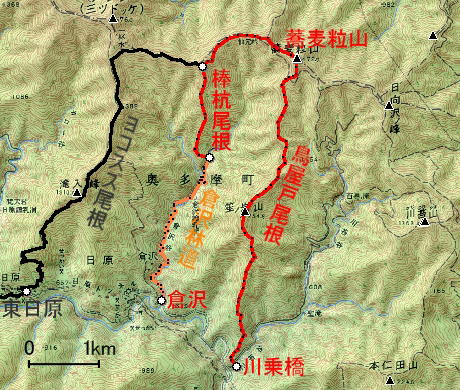

| [奥多摩] 蕎麦粒山(1473m) 鳥屋戸尾根で登り、棒杭尾根で下る 2011年1月9日(日) |

|

蕎麦粒山('09年) 蕎麦粒山('11年) |

| 鳥屋戸尾根から東側に川苔山を望む |

【奥多摩の稜線を歩く】

年末年始、各地で大雪が降ったが、関東平野は好天の日が続いた。今年最初の山歩きは奥多摩へ行くことにし、東京・埼玉都県境の稜線を少しずつでも歩いておこうと考えた。2年前に東日原からヨコスズ尾根で行った蕎麦粒山へ、今回は、川乗橋から鳥屋戸(トヤド)尾根で直行し、稜線を日向沢ノ峰(ウラ)まで歩き、川苔山を経て鳩ノ巣駅に下山するコースを計画した。鳥屋戸尾根は破線ルートだが、ガイドブックの一つが紹介しており、ウェブ上の登山記録もある。コースタイムは、川乗橋から蕎麦粒山まで3時間30分、川苔山まで2時間5分、鳩ノ巣駅まで2時間15分で、合計7時間50分にもなる。登山道具は千葉の単身赴任先に持ってきているので、車で千葉から出かけ、下山口になる鳩ノ巣駅にあるという駐車場を利用し、下山後はすぐ車で帰宅できるようにした。

【川乗橋の登山口へ】

成人の日の3連休の2日目、天気は良さそうだ。早朝に車で木更津を出発したが、途中、八王子で中央道を降りた所で道に迷い、鳩ノ巣駅に着いた時は午前7時を回っていた。駅北側の駐車場に駐車したが、予定していた7時12分の電車が目の前で行ってしまい、次の電車に乗った。奥多摩駅からのバスは予定していた7時25分の次で8時35分になり、バスは男女の登山客をほぼ満員まで乗せて東日原に向けて出発し、川乗橋で10人ほど降りた。

|

|

|

| 川乗橋バス停 | 鳥屋戸尾根の取付き | 尾根を斜行する道から振り返る |

【鳥屋戸尾根を登る】

8時45分、川乗橋からの林道を川苔山に向けて歩き始め、数分後、道が左にカーブする所で、左側に鳥屋戸尾根への取付き箇所があった。何と、今年度の森林間伐事業とかで、運搬用のレール工事が行われている。植林の急斜面をレールに沿って登り始めるが、ジグザグに付いていたはずの踏み跡をレールが分断しているため、直登を強いられる。急斜面を尾根の上まで上がると、レールも終点だが、登山道はそれより下で右側に斜行し始めており、尾根から数メートル下の道までずり落ちるようにして合流した。何とも大変な出だしだったが、その後は、植林の尾根に十分な幅の道が直進で取られており、かなりの急登ではあるが、木の下枝が落とされ木漏れ日が差す中を順当に登れた。所々、木の幹に赤テープが巻かれているが、間違いそうな所はない。落葉樹も多くなり、ロープや階段のある急登もある。917mピークの上だろうか、西側の尾根越しに雲取山が見えた。急坂を登って尾根の肩に上がった所で道が直角に曲がる所が2回あり、下山者向けに小さな標識があった。

|

|

|

| 鳥屋戸尾根の道 | 西側に雲取山を見上げる | 笙ノ岩山 |

【笙ノ岩山の前後で様子が変わる】

やがて着いた笙ノ岩山(1254m)は、植林帯の西側にとび出したピークで、落葉樹に囲まれ見通しが良かった。ここまで、コースタイムどおりの2時間だ。ここから、アップダウンが始まり、ピークの先で急降下がある。東側に川苔山が見えた(このページ冒頭の写真)。何度目かの急降下をするうち、太陽に向かって下っているのに気付いた。しかも川苔山が前方に見える。間違えて東側の尾根に入ったのだ。そう言えばしばらく道が狭く、赤テープもなく、代わりに木の幹が白く塗られたりしている。坂を登り、間違い始めた場所に戻るまで15分かかったから、約25分のロスだったろうか。正しい道に戻った先が1268mピークだったろうか。その先でも、ピンク色のテープにつられて右の方に入ったが、すぐに道がなくなる所があった。そうこうしているうちに、脚に疲れが出始め、膝の上の筋肉が痛み出し、座って休み休み歩いた。ようやく、最後のピークを緩く下った先で都県境の縦走路(巻き道)に出合い、蕎麦粒山への最後の登りに入った。

|

|

|

| 都県境の縦走路(巻き道)との十字路 | 蕎麦粒山山頂 | 蕎麦粒山山頂から東の稜線を見下ろす |

【蕎麦粒山】

蕎麦粒山山頂に着いたのは午後12時55分で、笙ノ岩山から2時間余、コースタイムより30分以上余計にかかった。2年前の前回と違い今回は雪もなく、岩と山頂標識と三角点があるだけ、東に防火帯の稜線が急降下し、東京・埼玉の町並みが霞んで見えるほか、三方は樹間からの展望だ。川乗橋バス停からここ蕎麦粒山まで、登山者2人に抜かれ、猟銃を持った人1人に出会っただけだ。山頂には、先ほど私を抜いた人を含め2人先客がいて、後から1人東側の稜線を登って来た。先客のうち私を抜いた人は、棒ノ嶺までの長丁場を歩くと言って東に下り、もう1人も東に下りた。後着の人は鳩ノ巣駅から川苔山を経てここまで来たと言った。それこそ私が今日計画したコースだが、1時間遅れのバスに乗り既に時間は午後1時を回っており、これからでは山道の途中で日が暮れると見込まれるほか、アップダウンが多く脚の疲れが出る恐れもあったので、このコースは断念し、西へ日原を目指して下りることにし、弁当を早々に食べ終え、1時25分、山頂を後にした。

【都県境の稜線を歩く】

仙元峠も落葉樹に囲まれ静かなたたずまいだ。その先、2年前に往復で歩いた都県境の稜線を歩く。ほぼ平坦な歩きやすい道だが、わずかの登りでも膝の上の筋肉が痛み出し、座って休んだ。そして、ヨコスズ尾根で日原に下るより、破線ルートであるが、手前の棒杭尾根を下る方が近道ではないかと考えた。棒杭尾根は、2年前に通った時も雪の上に歩かれた靴跡があったし、今回見たウェブ上の鳥屋戸尾根の記録でも併せて歩いた記録があった。棒杭尾根への分岐に着くと、トランシーバーを持った人がいて、鳥屋戸尾根を登ったと告げると、猟銃を持った人がいたでしょう、あれは自分の親父だ、とのこと。何やら犬を捜しているとのことだ。棒杭尾根を下ることについて否定的意見はなかったので、この人と別れ、尾根を下った。

|

|

|

| 仙元峠 奧は蕎麦粒山 | 棒杭尾根の分岐 標識の柱に棒杭尾根と書き付けてある |

棒杭尾根の急な下り |

【棒杭尾根と倉沢林道】

棒杭尾根はかなり急降下ではあるが、直進で広い道が付いており、分かり易い。次に道の形態が変わり、植林の斜面にジグザグの下りになったので、間違えた道を下ってないか少し不安になった。再び尾根の直進になり、次に直進の道が丸太で止められ、左にジグザグで下りるようになっているので、それに従うと、川沿いの林道に出たので、一安心した。ここまで標識らしいものは何もなかった。ここでもトランシーバーを持ち犬を連れた人がいて、先ほどの尾根の上の人と仲間らしい。この人と別れ、倉沢林道を歩き始めた。道の片側は急斜面の崖、反対側は川で、斜面からしたたり落ちる水が凍って大きなつららになっている所が何カ所もある。地蔵橋で道が崩落し車が通行できなくなっており、魚留橋では土砂を積み上げ車止めしてある。のんびり歩き、倉沢バス停に着き、バスを30分待った。

|

|

|

| 倉沢林道のつらら | 倉沢林道のつらら | 倉沢バス停 |

【帰路】

東日原発のバスは数人が立っている状態で来て、私が乗った後、川乗橋で満員になり、奥多摩駅に着いた。青梅線の電車はホリデー快速の接続があったが、私は鳩ノ巣で降りるのでさらに各停まで20分余り待った。夕暮れ時になったが、鳩ノ巣駅から車で、道路の渋滞もなく小平に帰宅した。

【反省など】

今回は登り・下りとも破線ルートを歩くことになった。鳥屋戸尾根は12500分の1地図(ダウンロードしたもの)を首からぶら下げ確認しながら登ったつもりだが、それでも2回道を間違えた。登りはよいが、下り(アップダウンの場合のダウンも含む)で尾根が分かれる所が間違いやすいのだ。間違った道をそのまま下れば、重大な事態にもなりかねない。その点、下調べが不十分だった棒杭尾根を下山路として使うのは問題があったが、距離が短く、無事下りられたのは幸いだった。

地図とコンパスで現在位置を確認しながら歩いたが、さらに高度計があると良いと思った。

日頃のトレーニング不足で、脚に来た。

鳩ノ巣駅では、踏切を渡った先の駐車場に駐車してしまったが、町営の無料駐車場は線路をくぐった先にあったようだ。

今回は東京・埼玉都県境の新たな区間を歩くことができなかった。この区間を歩くため、もう一度、蕎麦粒山に登る必要がある。

| 【行程】 千葉発⇒中央道八王子IC⇒鳩ノ巣駅駐車場7:09着→青梅線・鳩ノ巣7:41発⇒奥多摩7:46着=バス・東日原行き8:35発⇒川乗橋8:45着 8:45川乗橋→8:51鳥屋戸尾根取付き→9:01尾根上→9:51ピーク917m?→10:45笙ノ岩山→11:15道誤り・引き返す→11:32誤り始め地点→12:44縦走路との十字路→12:55蕎麦粒山頂上13:25→13:38仙元峠→14:08棒杭尾根分岐→15:01倉沢林道出合い→15:50倉沢バス停 東日原発バス・倉沢16:23発⇒奥多摩駅16:40着=青梅線・奥多摩17:15発⇒鳩ノ巣17:20着→駐車場発⇒東京小平着 (歩行時間) 登り4時間10分、山頂30分、下り2時間25分、計7時間5分 (標高差) 川乗橋バス停430m→蕎麦粒山1473m→倉沢バス停510m=+1043m−963m |

|

【参考資料】 山と高原地図「奥多摩」(2009年版)、東京都の山(山と渓谷社2005年) |

2011/1/15整理