#052

戸板康二と歩く東京、武藤康史『文学鶴亀』で知った戸板康二書簡と十返肇宛て書簡のこと(14, March. 2008)

■ 長年あたためていた企画(というほどのものでもない…)であった、「戸板康二と歩く東京・その1」をアップ[Tokyo_01]。

■ 「戸板康二ダイジェスト」に単発の文章ファイルをアップするのはなんと5年ぶり。今年は、諸々の資料ないしデータの整理整頓作業の合間に、こういうのをいろいろと書いていきたいなア……と、単発ファイル第1弾は「戸板康二と歩く東京・その1」として、「日本橋『まるたか』跡でとんかつを食べる」です。戸板康二読みにおいて、いつも心にあるのは「戸板康二と東京」というわけで、その覚え書きとして「戸板康二と歩く東京」と称してあと数回は書きとめてゆく、つもり。と、書いている本人だけがハリきっている恰好でお見苦しいことと存じますが、お時間のあるときにおつきあいいただけたらとても嬉しいです。

■ 前回の更新時(2月23日)前後は、「まだかしら、まだかしら」とムズムズと昼休みになると本屋へ出かけて、「まだであったか、それでは……」と、夕刻になるとイソイソと外に出て神保町に突進して、「やはり、まだであったか……」とシオシオと帰宅する日が数日続いた。と、待ち遠しくてたまらなかった、武藤康史著『文学鶴亀』国書刊行会(→ bk1 の書誌情報)は期待どおりに、いや期待以上に眼福の一冊だった。著者の武藤さんはもとより、担当編集者さんにもひたすら平伏、なのだった。『文学鶴亀』は内容がすばらしいだけでなく、本全体の書誌的記述が緻密さにおいて間然するところがない。お手本としても末長く手元において、座右の書として仰ぎみていたい感じなのだった。とにかくも「眼福」としか他に言いようがない。

■ そんな『文学鶴亀』にはもちろん人名索引が完備されているのだったが、戸板康二は一度だけ登場している。(武藤康史といえば、昔のリニュウアル前のA4サイズのころの文藝春秋の女性誌「クレア」の本特集で、『折口信夫坐談』をチラリと紹介する際の短文がとても素敵だったのをよく覚えている。あの記事もいつか本になるといいなと思う。)さて、『文学鶴亀』にどう戸板康二が登場しているかというと、村松定孝編『近代作家書簡文鑑賞辞典』(東京堂出版、1992年12月30日発行)という本に、戸板康二の書簡も収録されているということなのだ。

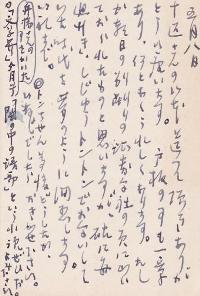

■ 知らなんだ、知らなんだと、さっそく図書館で確認したら、ここに収録されている戸板康二の手紙というのは、「戸板康二氏より編者宛てのもの――日付は平成四年六月十九日」というもので、

《拝復さっそく御返書ありがとう御座いました。久保田さと、著者宛ての戸板康二の書簡が全文さらされているのだった。この本は戸板康二の死の前月に刊行されている。武藤康史も書いていたけれども、本人に了承は得ているのだろうか。と、それはさておき、著者によると、この書簡は村松氏の『近代作家エピソード辞典』の「久保田万太郎」で、万太郎が文化学院で講義の際に関係者に噺家のような口調で、「クボタでございやす、あっしの出番は……」と話しかけたことを直接話法で記したことに対すの真偽を問い合わせる内容の先便が6月15日に届いていて、ここで戸板さんは《自分は昭和十年から亡くなる三十八年まで側に居たが一度も、そんな発音をしなかった。何ともイヤ味に聞える。本当にそう言ったのだろうか》というようなことを書いていたという。これを受けて、著者は昭和16年の文化学院の応接間で確かに聞いたと返信し、上の文面はその返信に対するお礼として6月19日にしたためたもの。両者とも返信が迅速。

んがああいう話し方をしたのは、私たちのような近しい

者のいない時、いわゆる「格好をつけて」まるで別のセ

リフのような発言をしたのでしょう。私からいわせれば

それは一種の稚気でそんな所がいやみだといわれた所以

かも知れません。鏡花はそんな点で「万ちゃん」と気易

くからかい気味に扱ったので、里見さん、水上さんとは

ちがっているようです。御礼申し上げます。敬具》

■ と、私信公開の是非は別にして、ここで明らかにされているやりとりには、深く感じ入るものがあるのだった。生涯にわたって、戸板康二の久保田万太郎への親愛の情はなみなみならぬものがあった。その欠点をすべて受け入れたうえで、生涯にわたって深く親炙していた。戸板康二にとって久保田万太郎の存在がどれほど大きかったことかと、あらためて思う。

■ これまで戸板康二の書簡は3回ほど、ポロッと買ってしまったことがある。(本庄桂輔宛て書簡セットはやはり買って嬉しかった。「戸板康二ダイジェスト」で特集記事を作りたいと思い続けて、幾年月……。)などと、ポロッと買わないまでも、古本屋のサイトやヤフーオークションなどで画像が紹介されていたら、「おっ」と凝視するのがいつもたのしい。わたくしはヤフーオークションで売買したことはいままで一度もなくいつも見るだけだけれども(というのはウソ……)、画像を見るだけでも結構たのしい。こっそり保存して盗み見することしばしば。

このハガキは、ヤフーオークションで売っていた十返千鶴子宛ての戸板康二のハガキ。十返千鶴子(2006年12月20日没)の生前よりちょくちょく十返肇の旧蔵書を見たものであったが(亡き夫の蔵書を整理することへの抵抗と、いたしかたないと諦めるべきかという気持ちの整理がつかないことをメンメンと綴った千鶴子さんの文章を見たことがあるので、断腸の思いでやむなく処分することになったのだろうと思う。)、去年はやたらと十返千鶴子宛て署名本や書簡類をヤフーオークションなどでよく見かけたものであった。

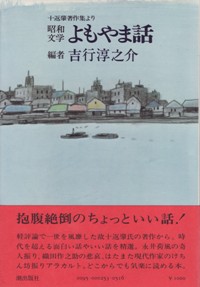

■ さてさて、上のハガキ、買ったわけではないので差出年は不明だけれども「五月八日」と記入があるのが見える。文面から察するに、吉行淳之介編著『十返肇著作集より 昭和文学よもやま話』(潮出版社、昭和55年5月1日発行)の受贈に対する礼状のようだ。となると、このハガキは昭和55年5月8日に書かれたものということになろう。

著者の十返肇より編者の吉行淳之介(実質上の編者は山本容朗)の名前の方が大きいこの本、わたしにとっても初めて買った十返肇の著書(鎌倉の四季書林で買った)ということで、思い出深い。『あの人この人 昭和人物誌』がきっかけで気になるようになった人物のひとりであった十返肇、目次をみて『けちん坊』抜粋のところに「戸板康二氏のこと」という文章があったのが嬉しくって、ホクホクと買ったものだった。(当時は装釘者の風間完が千鶴子夫人のお兄さんだとは知らなかった。)上のハガキで戸板さんも、《戸板の文も一章あり、懐かしくうれしく思います。》と書いている。このあと、《砧に毎週行き、しじゅうトントンでお会いしていた時代を夢のように思出します。》と続いていて、ほんの短文ながらも、ジーンと胸がいっぱい。久保田万太郎が死んで、十返肇も他界した昭和38年から17年。「夢だ、夢だ……」と花道の熊谷のような心境になるのだった。

■ などと、盗み見して申し訳なかった。「トントン」をはじめとする新橋界隈のことも、いずれ「戸板康二と歩く東京」で書けたらなと思っている。トントンの閉店は昭和54年12月25日。大病を克服した頃、すなわち声帯を失って生きてゆく現実を受け入れた頃に閉店となったわけで、戸板さんにとっても感慨深いものがあったことだろう。ひとつの時代の終焉、というか。このハガキを書きながら、戸板さんが脳裏に思い浮かべたであろう、十返肇と「トントン」で酒を酌み交わしていた時代を思うと、とにかくも胸がいっぱいになる。

■ 昭和38年、五十代を目前に十返肇はますます筆が冴えてきて、吉行淳之介言うところの「軽みのままの円熟」という境地に達したところでにわかに病魔におそわれてそのままあっという間に逝ってしまったけれども、戸板康二は昭和54年の大病を経たあとも、その文筆はますます円熟していった。谷沢永一との対談で山野博史が言っていたとおりに(『人生を励ます100冊』潮出版社・1994年)、《晩年、喉頭ガンの手術で声が出なくなっても、つやのある筆さばきのほうは衰えを見せませんでした》。そして、1993年1月22日の午後6時より「年下の親しい友人」たちと「はち巻岡田」で談笑した翌朝、戸板康二は俄かに逝った。と、この話は、「日本橋『まるたか』跡でとんかつを食べる」へと続くのでした。

■ 「はち巻岡田」に程近いマロニエ通りの奥村書店が休業していた。

おとなりさん達と

御一緒にビルを建てる

事になりました。その間

店は休ませて頂きます

お客様

3月11日火曜日に通りかかったときに初めて見て、この写真はその翌日撮影したもの。前回更新時に書いた、1月にマキノ雅弘特集のフィルムセンターへ『ハナコサン』を見物に出かけるゆきがけの夕方に『人物柱ごよみ 第四ちょっといい話』(文藝春秋、平成3年8月)を買ったのが結局最後になってしまった。

← PREV | NEXT →