#051

戸板康二リンクを改訂、最近の活字媒体の「戸板康二」(23, February. 2008)

■ 今年も新年のあいさつをし損ねてしまった「戸板康二ダイジェスト」。いつのまにか立春が過ぎ、やっと冬眠から目覚めたところです(太陽が眩しい……)。本年もどうぞよろしくお願いたします。今年こそ、と思っております(何が?)。

■ 戸板康二ブックマーク[Link]を更新。掲載のすべてのウェブサイトに紹介文を付しました。網羅的なブックマークはわたしの手に余るので、暫定的にこのようなかたちとなりました。(サイト紹介とわが「戸板康二道」回顧を兼ねた結果、コメントが無駄に長い。すみません……。)今後も、折にふれ追加修正をほどこしてゆく所存です。

■ 前回に着手したつもりになっていた、著書リストの作り直し作業は、本棚の整理を兼ねて毎回10冊ずつ、なんて呑気なことを思っていたら、和敬書店が『丸本歌舞伎』の残部を昭和26年4月に、『歌舞伎名作鑑賞 丸本歌舞伎』として再刊しているのを今までずっと漏らしていたことに気づいた。

和敬書店め、余計なことを……。と、それはさておき、『歌舞伎名作鑑賞』をリストに加えるとなると番号がまたズレてしまう、となると、これを機に『演劇五十年』や『忠臣蔵』の改訂版などもリストに加えたいし、編著や共著書の区分けをハッキリさせたい……以下略、といった諸々の事情で、今年1年間で根本的に作り直すことにして、水面下で作業にいそしむことに。最初の仕事がいいかげんだと、あとになって苦労するのだった。今後の教訓としたい(ため息)。

■ 戸板康二が解説を寄せている文庫本リストの改訂も今回の更新に間に合わず。新たに一気に5冊も見つかってしまった戸板康二が解説を寄せている文庫本は、刊行順に

- 岡本綺堂『修禅寺物語』(角川文庫、昭和29年12月発行)

- 村松梢風『残菊物語』(角川文庫、昭和31年4月発行)

- 岡本綺堂『青蛙堂鬼談』(角川文庫、昭和36年1月発行)

- 松本清張『彩色江戸切絵図』(講談社文庫、昭和50年1月発行)

- 松本清張『紅刷り江戸噂』(講談社文庫、昭和50年7月発行)

美文といったポーズはどこにもないが、対象をたしかに見つめ、複雑な事件をよどみなく、鵜匠の縄さばきのような鮮やかな手練で、漸次説明してゆく達意の文は、あとにもさきにも類がない。新仮名の時代になっても、そして昭和に生まれ、戦後に育った人たちにとっても、綺堂のスタイルに、古典の難解さなど少しもないのだ。これは、新聞記者として鍛えた文章ともいえるが、もともと、聡明で、自分のいおうとすることを適確な幅と深さで、具体的にいえば与えられた枚数の中にピタリと納めることのできた綺堂の、えがたい作風とも思われるのである。というふうに書いている。と、まあ! 戸板康二は綺堂を語りながら自身をも語っている!

■ 戸板康二は松本清張の愛読者だったそうで、十返肇の文章(文藝春秋増刊「松本清張」昭和33年8月)に以下のようなくだりがある。『青蛙房鬼談』の文庫解説同様、他の書き手の文章を語りながらも、大衆小説誌の常連執筆者となった頃の、戸板康二の自身の実作に対する気概といったものが言下にただよっているように思うのだった。

松本清張のかくれたるファンである演劇評論家の戸板康二は、「松本清張の作品で最も魅力のあるのはその文章だ。鴎外が史伝ものでみせているあの格調正しい文章を氏は自分流によく継承している……。」というふうに、戸板康二の文章を引きつつ(出典は明記されておらず)、十返肇は松本清張を論じてゆくのだが、戸板康二が「松本清張のかくれたるファン」だったというのは今まで特に気にとめたことがなかった。(ついでに、戸板康二は都筑道夫の「かくれたるファン」でもあった。)松本清張ブームがはじまった昭和30年代前半は、戸板康二が小説に手を染めるようになった時期であり、十返肇と戸板康二が東宝のプロデューサー会議に同席していた時期とも重なる。ふたりのおしゃべりに清張のことも何度も話題にのぼったのだろうなあと思う。と、このところ十返肇にますます夢中なので、そんなことを空想するだけでも、胸が詰まるのだった。

■ 十返肇は、わたしにとっては戸板康二と野口冨士男を結ぶ人物でもある。同じ「三田文学」系ながらも、演劇人の戸板康二と文壇人の野口冨士男との交わりはごく淡いものだったと思うのだけれど、十返肇を中継点としてみると、十返肇からつながる人物誌といったものが現出する。戸板康二と野口冨士男だけにとどまらない、「十返肇から/につながる人物誌」が現在の本読みの一番の関心事なのだった。戸板康二にとっても野口冨士男にとっても、十返肇は「顰蹙しつつも愛すべき存在」(←吉行淳之介の言葉)という言葉がぴったりだった。そのことが、おのおのの故人を愛惜した文章にイキイキと活写されているという点では、両者は見事に共通している。そして、そんな十返肇がわたしは大好きだ。

■ 3年前、「2005年の戸板康二」と題して、活字になった「戸板康二」の四文字コレクションというようなことを目論んだことがあった[Annual_2005]。と、新しい年になると、こういう新しいことに着手しては早々に頓挫、という失態を演じがちである。見苦しいことである。と、大いに自戒をこめつつ、今年からこのページに折にふれ、活字媒体の「戸板康二」の四文字をここに書き留めていこうと思う。以下、前回更新時(去年12月10日付け)から今日まで印象に残っている、活字媒体の「戸板康二」の4文字とその周辺について。

■ まず前回更新時に歓喜にむせんでいた、創元推理文庫の『中村雅楽探偵全集』完結にまつわる素敵な余滴。週刊誌「SPA」2008年1月1・8日号掲載の、南陀楼綾繁さんのコラム、『南陀楼綾繁の「文庫一冊決め!」』で《日本ミステリー史上に残る名シリーズが完全文庫化!》として、創元推理文庫の「中村雅楽探偵全集」が紹介されている。ナンダロウさんのブログで知って(→ click )、立ち読みを心待ちにしていたもの。年の瀬迫ったある日の朝、無事に立ち読みして嬉しくって、帰りは図書館に直行して拡大コピーを取って、折り畳んで「中村雅楽探偵全集」第5巻、『松風の記憶』にはさみこんだ。一方、第1巻の『團十郎切腹事件』には「週刊文春」の坪内祐三の『文庫本を狙え!』の記事(2007年3月22日号)がはさんである。

■ 創元推理文庫の『中村雅楽探偵全集』が完結して、年が明けてみると、新刊文庫でまたまた思わぬ慶事があった。先月のちくま文庫の新刊、北村薫・宮部みゆき編『名短篇、ここにあり』(→ click )に戸板康二の『少年探偵』(初出:「小説新潮」平成5年1月号)が収録されていたのだった。戸板康二最晩年の作品で、当然単行本未収録(徳間書店刊のアンソロジー『現代の小説 1994』には収録)。戸板康二の『少年探偵』が収録された先月発売の『名短篇、ここにあり』は、今月発売の『名短篇、さらにあり』(→ click )と合わせて、「小説新潮」2006年11月号の《北村薫と宮部みゆきが愉しく選んだ歴代12篇 創刊750号記念名作選》特集をもとに企画されたもので、収録作品と北村、宮部両氏の対談は、雑誌と文庫でそれぞれ異なるとされているものの、戸板康二に関しては雑誌と同様、『少年探偵』が収録されている。「小説新潮」版は、「小説新潮」が初出誌である「名短篇」、というくくりだったわけだけれど、ちくま文庫版は、初出誌が「小説新潮」である作品を選出したのが元版の雑誌の企画だった、ということは特に強調されていないように見受けられる。

■ ここで、なぜあえて『少年探偵』が紹介されたか。そのゆえんは、北村薫、宮部みゆき両氏の巻末の対談(末尾に「於・山の上ホテル、2007.6.29」とクレジットがある)で明らかにされている。戸板康二の『少年探偵』に関するくだりを、全文抜き書きすると、

北村:次は戸板康二先生の「少年探偵」です。実のところ、これが戸板先生の最高水準とは思わないんですが、ちょっと面白い経緯のある作品でしてね。資料を持ってきました。と、ちくま文庫『名短篇、ここにあり』所収対談では以上のようになっていて、「小説新潮」2006年11月号の両者の対談(日時と場所は明記されていないが、写真から判断すると場所は新潮社の資料室?)でも上記とまったくおなじくだりがある。ただし、「小説新潮」誌上の対談では、「小説新潮」初出の「名短篇」の選考作業中というふれこみの対談となっているため、上記のあとまだ続きがあって、

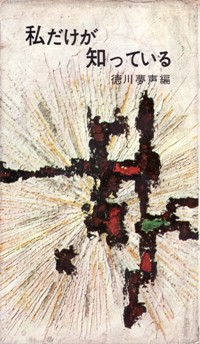

宮部:『私だけが知っている――幻の NHK 名番組』(光文社文庫)。

北村:うちにテレビがやって来た頃、「私だけが知っている」という番組をやっていました。ミステリードラマ仕立ての映像を流して、その犯人を徳川無声(引用者注:原文ママ)率いる探偵局員たちがあれこれ推理する番組です。これはその脚本を集めた本で最初に昭和三十六年一月八日の放送に「金印」とあるでしょう。なくなった金印のナゾを探る話で、実はこれが「少年探偵」中、最初のエピソードの元ネタなんです。

宮部:三十五年十二月生まれの私が、生後一ヶ月でポニョポニョしてた頃ですねえ。

北村:生まれたばかりの宮部さんが寝ている横で放映されたと思うと感慨深いですね。私は「少年探偵」の金印紛失のエピソードを読んだとたん、「あ、『私だけが知っている』だ」と思い出して、この本を調べたんです。ちょっと面白いでしょ? しかも番組のキャストも見てみると、金印を持ち去ったと思わせるためだけに、チラリと出てくる三河万歳の二人が江川宇礼雄と三木のり平。年賀の客が岡本太郎、池田弥三郎。探偵局員には攻守ところをかえて、土屋隆夫、鮎川哲也、藤村正太、笹沢左保、夏樹静子といった人たちが並びます。つまり、いつも出題している面々が解く側に回ったわけです。

宮部:なんと! 豪華絢爛。私、ずっと戸板先生と北村さんには共通するところがあると思っていたんです。特に戸板先生の中村雅楽シリーズと北村さんの「円紫さんと私」シリーズは、それぞれ探偵役が歌舞伎役者と噺家で芸の道に生きる人物。そうした道具立てだけじゃなく、物の見方まで共通するものがおありだと思います。意識なさったことおありですか。

北村:特に意識したことはないですが、『グリーン車の子供』や『団十郎切腹事件』はとても面白いと思いますね。

北村:特に意識したことはないですが、『グリーン車の子供』や『団十郎切腹事件』はとても面白いと思いました。特に『グリーン車の子供』は殺人の起こらないミステリー、今で言う「日常の謎」もので、かえって純粋な謎解きの面白さも感じましたね。というふうに、戸板ファン大喜びのやりとりとなっているのだった。思えばこの対談当時は、創元推理文庫の『中村雅楽探偵全集』は未刊だったのだなあと感慨深い(「かなしい御曹司」は第4巻『劇場の迷子』に収録)。

宮部:私ね、もう一つの戸板作品「かなしい御曹司」も選びたいんです。中村雅楽が登場するお話ですし、最近は昔ほど読まれていないのが残念で仕方がない。ダメですか、一作家で二作品は。

北村:編集長が渋い顔してます。(笑)

宮部:ダメですかねえ。

北村:どちらも本筋かといえば、歌舞伎の人情話のように仕立てた「かなしい御曹司」の方です。作品としても、そちらの方が勿論、上ですが、それだけにかえって読めるチャンスが多い。だったら、この機に「少年探偵」をとっていただきたい。私みたいに変った選者でなければ選びませんよ。

宮部:「変った」じゃなくて「スペシャリスト」でしょう。うーん、では、「かなしい御曹司」は宮部が熱く支持したことだけアピールして、今回は見送ります。

■ というわけで、ここで戸板康二の「名短篇」として『少年探偵』が選出されたのは、さすがは北村薫のなんとも粋なはからいであった。戸板康二が亡くなる前月に書店に並んだ「小説新潮」に掲載された『少年探偵』は単行本未収録である上に、中村雅楽シリーズではないので後々まで「読むチャンス」が少なかったのは確実だった(わたしも初めて読んだ。初出誌チェックを怠っているわが身を反省し、うなだれる……。)、という戸板康二の作品としてだけにとどまらず、ここで『少年探偵』が紹介されることで、戦後推理小説ファンを魅惑してやまない「幻の NHK 番組」の『私だけが知っている』のことが語られているということが、さぞかし世のミステリファンの心をくすぐったことだろうと思うのだ。

画像は、徳川夢声編『私だけが知っている』(早川書房、昭和36年3月31日発行)。ミステリファンにとても人気のある文献で、意外にもかなり見つかりにくく、いざ見つかってみても古書価格はいつもだいぶ高め。などと、ヌケヌケとさも自慢げにここに掲示している次第だが、こちらには戸板康二の「金印」は収録されていない。『私だけが知っている』で戸板康二がこしらえた「金印」は、『幻の NHK 番組 私だけが知っている 第二集』(光文社文庫、1993年12月)に収録されている。

■ 戸板康二の『少年探偵』は決して「名短篇」であるとは思わないけれど、北村薫の絵解きで、番組に関わった推理作家がまさに錚々たる面々となっている(それは上記の早川書房版、光文社文庫版の目次を見れば一目瞭然。)、『私だけが知っている』と絡まることで、この短篇が戦後推理小説の歴史が内包されていることが明らかされたともいえる、という点では重層的「名短篇」といえるのではないか。などと言うのはいかにも大げさだけど、『少年探偵』はとりたてて「名短篇」ではないけれども、「戸板康二の」という限定句を付ければ、まさしく「名短篇」だと思う。

■ 中村雅楽シリーズのみならず一般の小説も、戸板康二の短篇を読む魅力は、戸板康二の筆のあとさきに思いを馳せて、舞台や背景を深読みして悦に入る、という点にあるとかねがね思っている。元ネタ探しの快楽もある。『少年探偵』はそんな戸板康二の短篇を読む魅力が典型的にあらわれている一篇だ。その意味で、『少年探偵』はまさしく「戸板康二の名短篇」なのである。

■ 「宝石」昭和33年7月号に『車引殺人事件』を書いて初めて世に中村雅楽を送ったときに、過去に関西の演劇雑誌「幕間」の別冊での試作(昭和26年1月発行「歌舞伎玉手箱」)を元ネタにしているのと同様、最晩年に執筆の短篇小説『少年探偵』では、かつての「私だけが知っている」(昭和36年1月8日・第160回放送)で提供したネタを織り込んでいるという事実もおもしろいし、『少年探偵』の主役の「安男」という名前が「康二」とよく似ていること(実際、大正12年に「康二」と改名する前は「康夫」だった)、登場する少年たちの様子は多分に暁星の同窓生が反映されているのは確実だということ、舞台となる「麹町区富士見町」は暁星小学6年(昭和2年)在学時から慶應予科1年(昭和7年)までまさしく戸板康二が住んでいた場所だったということ、などなど、ごく短い一篇の小説を構成する要素あれこれが、戸板康二読み全体に思いが及んで、たいへん興味深い。後年「当時、かなり広い原っぱと空き地があって、子供たちはそこで凧をあげたり、独楽をまわしたり、隠れん坊をしたりして遊んでいた。」というふうに回想しているとおりの描写を、『少年探偵』でもしている。(九段を回想した戸板康二の文章は、『劇場の椅子』[012]所収の「九段の季節」が絶品なり。)そんな戸板康二の筆のあとさきに思いを馳せるたのしみが、『少年探偵』には典型的に散りばめられている。その意味で、『少年探偵』は「戸板康二の名短篇」である。亡くなる前月にこんな小説が発表されていたなんて……。初出誌チェックをして、いろいろと発掘せねばと気が引き締まった。

■ 「テアトロ」2008年1月号の《800号記念エッセイ わが心の演劇人》なる特集記事で、藤田洋氏が「姿勢正しき演劇人 戸板康二」という一文を記している。藤田氏が戸板康二と初めて顔を合わせたのは、堂本正樹初の著書、『能・歌舞伎 僕達の芸術』(昭和32年3月)の出版記念会の会場、根岸の笹ノ雪でのことだった。(堂本正樹と戸板康二といえば、上記に次ぐ二冊目の著書、『古典劇との対決 能・歌舞伎・僕達の責任』(能楽書林、昭和34年12月)をずいぶん前に荻窪のささま書店の均一棚(105円)でふらりと手に取ると、戸板康二が序文を寄せていて、なんとなく意外に思ったものだった。105円なのでとりあえず買った。ここで戸板康二は《僕の序文こそ蛇足だと思う気持もあるわけだが、堂本君の手紙のおもしろさに惹かれ、私感を述べた。ささやかな花束だが、虚礼ではない。》と結んでいる。)以来、藤田氏は、戸板康二に《時折りは叱られ、時折りには助けていただいた》という。

叱られた最初は、当時は高価で大冊の「続々歌舞伎年代記」が二冊あるから大場白水郎所蔵だった一冊をあげると言ってくださった。受け取りに行くのに時間が経った。「そういう時は二三日中に来るものだ」と叱られた。というふうに、戸板ファンの頬を緩ます素敵な小文だった。戸板康二が架蔵していた『続々歌舞伎年代記』は大場白水郎からおそらく贈られたものだった、というちょっとした挿話にも「おっ」だった。『続々歌舞伎年代記』といえば、藤木秀吉が「伊井蓉峰様 田村寿二郎」と見返しに署名のある本を架蔵していることを自慢げに戸板青年に見せびらかしていたという挿話(「忘れ得ぬ人」『見た芝居読んだ本』所収)とともに、クッキリと心に刻まれていたものだった。(『続々歌舞伎年代記』のあともう1冊は現在も戸板女子短大の戸板文庫に所蔵されている。)

そして最後に叱られたのは、「先生」と呼んだ時である。「君と僕は、先輩・後輩です。先生ではなく、さんでいい」。今にして思うと、「けじめ」に厳格な方であり、それを実行されていた。ある意味では律儀に生きた方であった。人生の教訓である。

■ 在りし日の戸板康二を知らない身としては、こういった回想はどんなものでもとても嬉しいのだけれど、わたしがとりわけ好きなのは実は、かなりの癇性な戸板さんのエピソードあれこれ。「眉間にシワを寄せる戸板康二の姿を現在に使える」文章コレクションをして、一冊にまとめたいくらい。ちなみに、わたしは戸板康二に関しては本とその周辺を追うのみで、直接知る方のお話を聞く機会はこれまで限りなくゼロに近いのだけれど、そんななか印象に残っているのは、とある古書店主さんの口から直接伺った「交詢社でその姿をお見かけしたことがある、いやア……ッ、もう大変な紳士でね〜ッ、いやア…ッ、もうそれはそれは……。」というもの。この「いやア……ッ」にとっても実感がこもっていて、聞く者は、戸板康二はものすごい紳士オーラを発していたらしい、としみじみ感じ入るほかすべがないのだった。

■ 今年の初芝居は歌舞伎座昼の部、吉右衛門の一條大蔵卿と雀右衛門の『けいせい浜真砂』を見た。そして、今月の歌舞伎座は《初代松本白鸚二十七回忌追善》と銘打った興行で、先月に引き続いて歌舞伎座リハビリ中の身ゆえ昼の部も夜の部もともに早退して、『関の扉』と『対面』に精神を集中させることとなった。などと、年明け早々観劇姿勢に真剣度がとぼしいのだったけれど(来月からは完全復帰いたす所存)、先月のある日、前を通りがかるたびに必ず足を踏み入れる日本特価書籍にて、木谷真紀子著『三島由紀夫と歌舞伎』(翰林書房、2007年12月5日発行)を見つけた瞬間は「おお!」と心のなかで大いにどよめいた(→ bk1 の書誌情報 )。ガバッと手にとってジーン、こういう本が出るのを長年待っていたのだ、というような心境になって、迷わず購入して、翌日さっそく読み始めて、一気読み。すばらしい本だった。「三島由紀夫と歌舞伎」を語るということはすなわち「昭和歌舞伎」を考えるということで、それはすなわち「劇評家戸板康二の時代」を考えることなのだ、と余韻はとても深い。(その余波で、一昨年にランランと読みふけった中村哲郎著『歌舞伎の近代』を再読したりも。)

■ ここまでいろいろと書き連ねてしまったけれども、本当は木谷真紀子さんのたいへんな労作、『三島由紀夫と歌舞伎』についてきちんと語らねばならなかったのだった。真剣度にとぼしい観劇姿勢ながらも、自分なりに思うことが多かった今月の「追善興行の歌舞伎座」。その余韻を胸に、今年はこの本を座右に、「戸板康二ダイジェスト」をつくってゆこうと思うのだった。

■ 当サイト制作者のブログ「日用帳」(→ click )での戸板康二関連の記事。 あいかわらず、内田誠と「スヰート」とその時代に夢中の日々。文学館で紀伊国屋書店の「レツェンゾ」(昭和9年1月から10年12月まで)を閲覧して、いろいろと思うことがあったのだけど、それにしても十返肇の早熟ぶりには目を見張るものがあった。戸板康二が「三田文学」で世に出たのと同時代の雑誌に日頃からなにかと興味津々でどこまでも尽きないものがある。三省堂書店の PR 誌「エコー」の誌面で当時の大学生と彼らの闊歩したモダン都市の様子を伺うと、三田の戸板康二が髣髴としてくる感じで、なにかとたのしかった、なんてこともあった。

遅ればせながら気づいたのだったけど、洗足の「谷口理容室」の消滅は衝撃だった。またひとつ「戸板康二のいた東京」が消えてしまった。

さる方が送ってくださった、在りし日の谷口理容室の画像。ありがとうございます!

さる方が送ってくださった、在りし日の谷口理容室の画像。ありがとうございます!マロニエ通りの奥村書店は年が明けても営業している。フィルムセンターへマキノ雅弘を見にゆく前に気になって行ってみたら、そのまんまの姿で営業中でとても嬉しかった。吸い込まれるように店内に入ると、今まで未入手の『人物柱ごよみ 第四ちょっといい話』(文藝春秋、平成3年10月)があったのでふらっと買って、『ハナコサン』の上映が始まるまでフィルムセンターの椅子でホクホクと繰って、ごきげんだった。(……ということは「日用帳」には書き損ねた。)

← PREV | NEXT →