|

|

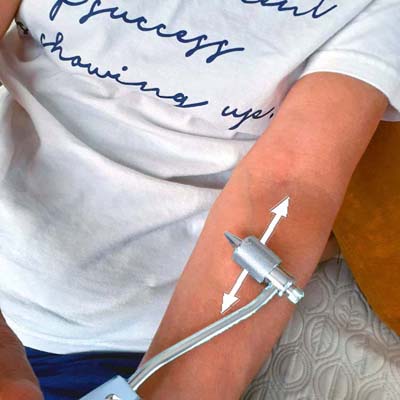

自然治癒力は薬だけではアップすることは出来ない。これをアップできると期待される熱鍼療法を 平田式心療法 熱鍼快療術で報告しました。

ここで、従来からの “お灸”をリファレンスとして、医療に全くの素人である筆者がこの熱鍼療法をもう少し自然治癒力の向上に役立たせてゆこうと思う。

|

|

|

|

|

|

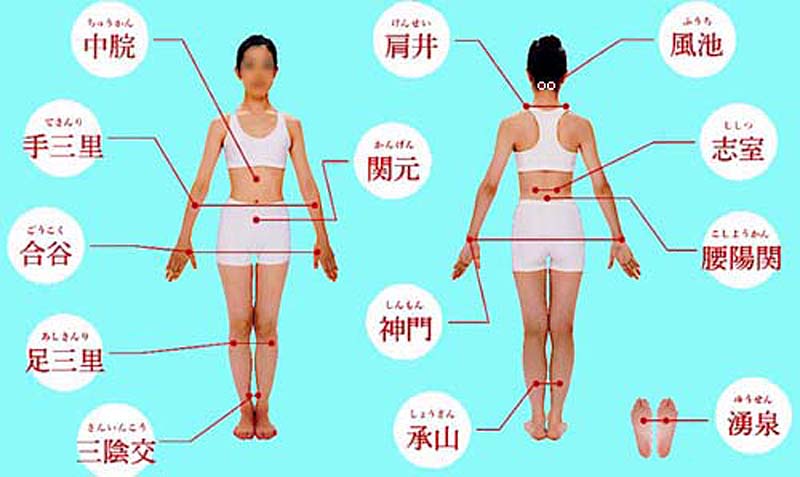

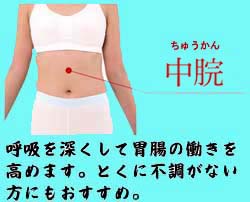

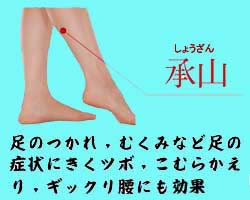

お灸はヒトのカラダに点在するツボによもぎの葉の裏の綿毛だけをとり出した もぐさ を置き、火をつけて、ツボをあたためることで血行をよくし、ヒトが持っている自分で治そうとするチカラ、自然治癒力を高めて、カラダにおこっている症状を改善するものである。 お灸はヒトのカラダに点在するツボによもぎの葉の裏の綿毛だけをとり出した もぐさ を置き、火をつけて、ツボをあたためることで血行をよくし、ヒトが持っている自分で治そうとするチカラ、自然治癒力を高めて、カラダにおこっている症状を改善するものである。

近年になって、慢性疾患への対応や、世界的に高齢化社会へと向かうなか、予防医学の必要性が見えてきました。治療としての医療から予防医学、未病への取組みが必要とされるようになり、2000年以上も前から病気がおこる以前の未病の段階で治療することをめざしてきたお灸をはじめ、東洋医学が今、世界の注目を集めている。 |

|

|

|

|

お灸には 火を使うお灸と 使わないお灸がある。今回、熱鍼療法の信者である筆者の関心があるのが、火を使わないお灸である。 |

|

(1) 火を使わないお灸 |

|

|

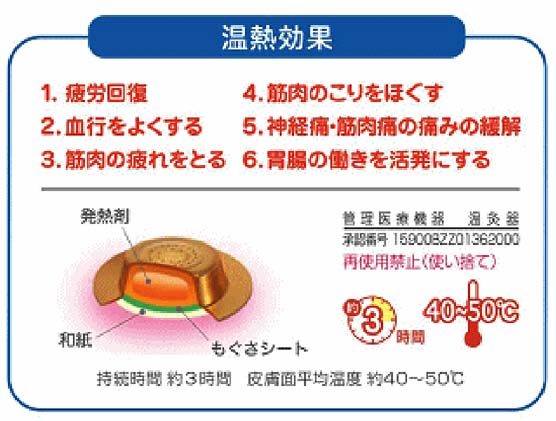

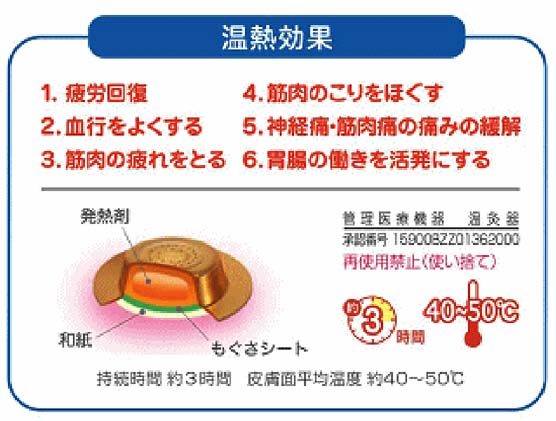

某メーカーの製品説明での"火を使わないお灸"の温熱効果は右図のようなものである。 某メーカーの製品説明での"火を使わないお灸"の温熱効果は右図のようなものである。

この効果要因はすなわち皮膚面平均温度は 約40~50℃、持続時間約3時間である。

|

|

|

|

|

|

またこのときのサーモグラフィでの温熱のひろがり方はこのようになる。

|

|

(2) 無痕灸の他の臨界温度文献データ |

|

|

全日本鍼灸学会ジャーナル フリー. 1975 年 22 巻では

「医用温熱刺激療法・無痕灸の研究」と題して 稲垣 篤一博士が

”無痕灸の温熱刺激の巾は 15℃~45℃が適している”

との発表をしている。(左図) |

|

|

|

これらから筆者が推測するに お灸 で皮膚面平均温度が 約40~50℃で充分温熱効果が得られていると云うことは、平田式心療法 熱鍼快療術の熱鍼器(温熱器)でこれ以上の皮膚面平均温度が得られれば そこそこの施術効果 が期待できるであろうと云う事である。

|

|

| ☆ お灸データ例 |

さらには 予てから お灸 に関していろいろなデータが発表されている。

| 1 |

九州大学

原博士 |

昭和初期我が国で昔から行われている灸の研究で、皮膚の上から連続的に熱刺激を与えていくと、赤血球の数、ヘモグロビンの量が驚くほど増加して、さらに熱刺激により白血球が急激に増加し、喰菌作用を始めるため、病気治療に有効との発表をしている。 |

| 2 |

京都府立医大

青地博士 |

著書「灸の白血球並びに血清に及ぼす影響」の中で、施灸後15分位経過すると白血球の増加が始まり、1時間から2時間で平常の2倍になり、4~5時間でやや減少するが、8~12時間経過すると再び増加して2.5倍以上になり、平均して4~5日は続くことを発表している。 著書「灸の白血球並びに血清に及ぼす影響」の中で、施灸後15分位経過すると白血球の増加が始まり、1時間から2時間で平常の2倍になり、4~5時間でやや減少するが、8~12時間経過すると再び増加して2.5倍以上になり、平均して4~5日は続くことを発表している。

この増加する白血球は主として中性多核白血球で、病気の場合みられる種々の病的白血球ではない。

|

| 3 |

京都帝大

時枝博士

|

灼傷刺激が健全な白血球を増加し、病原体殺滅に役立つ。 |

| 4 |

その他の報告 |

また、別の研究では足の三里にお灸をすえて血液を調べると、免疫細胞を運ぶヘモグロビンの量が50%も増え、薬だけで治療した場合の17%と比べると、格段の効果があるとの報告もある。

|

|

これらから 灼傷刺激で増加するのは健全な白血球で、病気の場合みられる種々の病的白血球ではない。

|

① |

施術直後に各種白血球数が2~3倍増加し、2~3日持続します。数週間続けるとリンパ球数も増えます。 |

|

② |

各種白血球が血管の中を流れる平均遊走スピードが速くなります。 |

|

③ |

施術後、白血球が黄色ブドウ球菌を処理する力(喰菌力)が鍼で約1.5倍、灸では、約0.5倍増えます。 |

白血球は、外から入ってきた細菌と戦うことを役目としている。侵入してきた細菌を飲み込んで処理し、白血球の数が十分で活発に働いている限り、伝染性の病気に罹り難くなる。 |

|

|

☆ データ例からの考察 ☆ |

|

これらを総合して考えると、 これらを総合して考えると、

熱鍼器(温熱器)で50℃前後で皮膚マッサージすることにより お灸 に匹敵する温熱効果が得られるものと確信

する。

|

|

従って 毎日の平田式心療法 熱鍼快療術施術のとき、これらのお灸のツボ 例えば "足三里のツボ" を意識して施術すれば 自然治癒力向上が一層図れることになる。

|

|

|

|

|

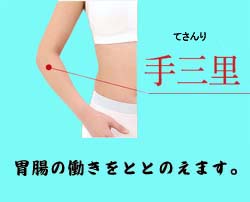

筆者は以上のことを認識し、熱鍼療法施術を実施している。特に参考欄で挙げた 足三里、中かん 承山、腰陽関、志室、手三里、関元はマッサージして心地よい。

なお、筆者は本方法を適用して以来、自然治癒力向上の効果を満喫していることを付記しておきます。 |

お灸はヒトのカラダに点在するツボによもぎの葉の裏の綿毛だけをとり出した もぐさ を置き、火をつけて、ツボをあたためることで血行をよくし、ヒトが持っている自分で治そうとするチカラ、自然治癒力を高めて、カラダにおこっている症状を改善するものである。

お灸はヒトのカラダに点在するツボによもぎの葉の裏の綿毛だけをとり出した もぐさ を置き、火をつけて、ツボをあたためることで血行をよくし、ヒトが持っている自分で治そうとするチカラ、自然治癒力を高めて、カラダにおこっている症状を改善するものである。 某メーカーの製品説明での"火を使わないお灸"の温熱効果は右図のようなものである。

某メーカーの製品説明での"火を使わないお灸"の温熱効果は右図のようなものである。

著書「灸の白血球並びに血清に及ぼす影響」の中で、施灸後15分位経過すると白血球の増加が始まり、1時間から2時間で平常の2倍になり、4~5時間でやや減少するが、8~12時間経過すると再び増加して2.5倍以上になり、平均して4~5日は続くことを発表している。

著書「灸の白血球並びに血清に及ぼす影響」の中で、施灸後15分位経過すると白血球の増加が始まり、1時間から2時間で平常の2倍になり、4~5時間でやや減少するが、8~12時間経過すると再び増加して2.5倍以上になり、平均して4~5日は続くことを発表している。 これらを総合して考えると、

これらを総合して考えると、