磁気回路の目的は、永久磁石が発生する磁束をヨークの中を通しポールピースに囲まれた空間(ギャップ)に出来るだけ強い磁場を発生させることである。

磁気回路の目的は、永久磁石が発生する磁束をヨークの中を通しポールピースに囲まれた空間(ギャップ)に出来るだけ強い磁場を発生させることである。電気回路では電池が永久磁石に、導線がヨークに、抵抗(ヒーター)がギャップに対応する

2007.5.10 改訂

スピーカにはコンデンサー型以外は永久磁石が使われている。現在使われている代表的な磁石材料はフェライト、アルニコ、ネオジム磁石などがある。殆んどのスピーカーにはフェライト磁石が使われているが、アルニコ磁石の方がいい音がするといった意見も聞こえる。本当だろうか? 実は、本文に書いたように、適切な磁気回路の設計がなされているなら、磁石に何が使われているかは音質には関係しない。そのことを説明するため、初めに磁気回路の基礎を解説する。なお、この欄を読むに当っては、インターネット大学講座『磁石の不思議』『強磁性体の性質』を一読されたい。

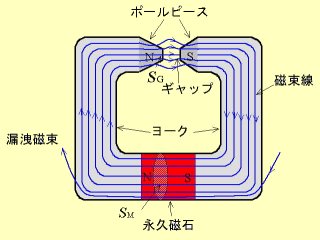

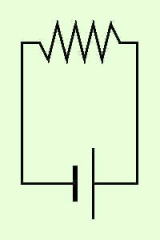

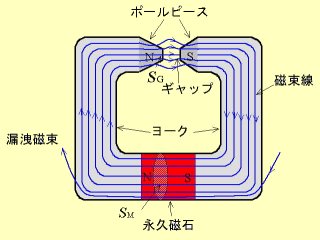

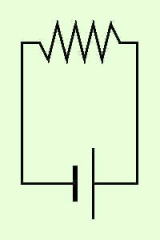

スピーカーだけでなく多くの電気機器にはどこかに永久磁石が使われている。この場合、永久磁石単独で使われることはほとんど無く、軟鉄などの軟磁性材料と組み合わせ使っている。スピーカーの場合は本文の図でわかるように、永久磁石が発生する磁束(注 1)をヨークでボイスコイルのあるギャップまで導き、ギャップの位置に強い磁場が発生するように設計されている。この様な仕組みを磁気回路という。以下に、簡単化した磁気回路(下右図)を例に電気回路(下左図)と対比して説明する。なお、右の磁気回路は正面図を示し、立体的には折り曲げた円柱状または角柱状である。すなわち各位置での断面は円または長方形である。

磁気回路の目的は、永久磁石が発生する磁束をヨークの中を通しポールピースに囲まれた空間(ギャップ)に出来るだけ強い磁場を発生させることである。

磁気回路の目的は、永久磁石が発生する磁束をヨークの中を通しポールピースに囲まれた空間(ギャップ)に出来るだけ強い磁場を発生させることである。

電気回路では電池が永久磁石に、導線がヨークに、抵抗(ヒーター)がギャップに対応する

理想的な磁気回路(後述)では、永久磁石が発生する総磁束 Φ(=永久磁石の残留磁束密度 Br x断面積 SM)が全て、ポールピースに導びかれ、ポールピース表面の面積SG に圧縮され、磁束線連続の法則により、ギャップの位置に μ0HG = BrxSM/SG で表せる強い磁場が発生する。従って、ポールピースの表面積を小さくし、磁束を絞り込めば、使用している永久磁石の種類(Br が異なる)に関わらずいくらでも強い磁場を発生させることが出来るはずである。

が、そうは問屋が卸さない。現実の磁気回路では以下の2つの理由で理想通りゆかない。

1) ポールピース材料の飽和磁束密度による制限。

磁束線連続の法則により、ポールピース表面の磁束密度は材料の飽和磁束密度(〜Is 飽和磁化)以上にはならない。言い換えれば、軟磁性材料が通すことが出来る磁束密度には上限がありいくら永久磁石を強くしても,ポールピースに使われている軟磁性材料の飽和磁束密度以上の磁束をギャップに発生させることは出来ない。。

式で示せば、ギャップに発生する磁場を HG とすると HG = BG/μ0<Is/μ0 (Is:ポールピース材料の飽和磁化。鉄の場合 Is=2.15 Wb/m2。) したがって、BG < 2.15 T(テスラ)、 HG < 800kA/m =21,500 Oe(エルステッド、ガウスは磁束密度のcgs 単位である) したがって、HG を大きくしようとすれば、飽和磁化の大きいFe-Co 合金(パーメンジュール)などを使う必要がある。

2) 漏洩磁束による減少

電気回路の場合、導線の電気伝導率が空気の伝導率に比べ圧倒的に大きい(20桁くらいは大きい)ため電流は全て導線中を流れるが、磁気回路の場合、伝導率に対応する比透磁率 μ は、空気のそれにくらべそれほど差がなく(例えば軟鉄の場合初透磁率は約5000程度)磁束は空気中に一部漏洩する。さらに、飽和に近づくとμは減少し、漏洩磁場はますます大きくなる。ヨークの磁束密度が飽和に達すると、それ以上の磁束は全て漏洩磁場として外部へ放出される。

で、結局 1)、2) 合わせて、ギャップに発生し得る最大磁場は 1) の条件できまることになる。

次に、ギャップの部分に最大磁場を得るためにどのような永久磁石が必要かを考える。上の議論でわかるように必要以上に強く大きい磁石を使っても無駄になるだけである。

この問題を考えるためにエネルギーバランスの立場から考察する。電磁気学の教える所によれば、体積 V の眞空中(空気中でもほぼ同じ)に存在する磁場H はそれ自身、UG=VG xμ0H2/2 のポテンシャルエネルギー(静磁エネルギー)を持つ。

一方、永久磁石が保持しうる磁気エネルギーはヒステリシス曲線においてBxH の最大値で、最大エネルギー積 (BH)MAX がそれに当る。 永久磁石材料の性能を評価する量はこの (BH)MAX であり、磁石の技術資料には必ず書いてある値である。従って、体積VGのギャップにHGの磁場を発生させるためには、VM×(BH)MAX/2 > UG を満たす体積(VM)の磁石を使えばよいことになる。比較的 (BH)MAX の小さいフェライト磁石の場合は大きな容積の磁石を、アルニコ磁石の場合は比較的小さな磁石を、ネオジム磁石を使う場合はさらに小さな磁石ですむわけである。実際に使われるのは圧倒的に(90% くらい)フェライト磁石が多く、これは必要とされる容積を考えても価格が圧倒的に安いからである。最近、ネオジム磁石などの希土類磁石の需要が伸びているが、これは、小さな容積で大きな磁場が得られるためで、機器の小型化のため不可欠な永久磁石材料となっている。ご存知だと思うが、高音質のイヤホンには殆んどネオジ磁石が使われている。それに対し、アルニコ磁石は価格が高いにもかかわらず、それほどメリットがないので最近はあまり使われなくなっている。

ただ、これらの磁石を使い分ける際、最大のエネルギーを引き出すためには、形状(断面積 S と長さ L の比)が重要である。すなわち、ヒステリシス曲線から分かるように、(BH)MAXを与えるためには最適反磁場 HD で使う必要があり、そのため最適な形状を選ぶ必要がある。これを計算するのは、さらに磁気回路についてのアンペールの周回定理

[Sum(Hn・Ln)=0;Hn:各パートの磁場、Ln:その長さ ] を適用する必要があるが、少々面倒なので結果だけ記すと、フェライト磁石のように、保磁力 Hc が大きく、残留磁束密度の小さい材料では、断面積を大きく、長さを短くすればよく、(L/S を小さく)アルニコ磁石のように残留磁化が大きく、保磁力がそれほど大きくない磁石では、L/S を大きくすればよい。

いわゆるダイナミックスピーカーの磁気回路は本文のスピーカーの図で示されるように、ボビンに巻かれたボイスコイルを収容する、円筒状のギャップ部に出来るだけ強い磁場を発生させる構造になっている。磁場が強ければ、それだけ能率が高く、電磁制動力がよく効くので過渡特性も良くなる。では、ポールピース材料にFe-Co

合金を使えばよさそうだが、寡聞にしてそのような具体例を知らない*。ほとんどの場合、ポールピース部もヨーク材と同じく軟鉄を使っているようである。この場合、ギャップに発生できる磁場の上限値は上記のように 21,500 Oe(ガウス)であり、2万ガウス以上出ていれば合格とするべきであろう**。実はFe-Co材を使わない理由は別にもある。スピーカーの場合、ボイスコイルが発生する磁場がポールピースの磁化を変化させると歪みの原因となるので、ポールピースは出来るだけ飽和点近くの磁束密度を持ち、かつ交流特性にも優れた材料や構造が必要となり、あえて飽和磁束密度が純鉄より少し小さい珪素鉄などトランス材料が使われることもあるようである***。

* BSSに投稿していただいた生録趣味さんより、ゴトーユニットなどのホーンスピーカーのドライバーユニットにFe-Co(パーメンジュール)が使われていることを教えていただきました。この場合、24,000 G の磁束密度を得ているようである。

** 後に得た情報では実際には2万ガウス以上出すのは技術的に難しく、特にギャップ部の体積の大きいウーファーでは1万ガウス以上あればいいようである。さらに、この場合、余り磁場が強いと電磁制動がかかりすぎ低音の量感が損なわれるのであえて磁束密度は低めに抑えているようである。ちなみに、最近発売されたダイヤトーンの高級スピーカシステムの各ユニット磁束密度は、ウーファー 12、500、スコーカ 15,000 トウィター 20,000 ガウス

だそうです。2007.5.10 訂正

*** 同じく、生録趣味さんの投稿より、磁気回路の磁気抵抗値(微分透磁率の逆数)が低いほどよいという考えがある(あった?)ことを知ったが、上記のように、ボイスコイルが発生する磁場により総磁束が変化しないためには、電気回路の定電流回路に対応して、磁気抵抗値は大きい方が有利である。なお、ポールピース部が飽和しておれば磁気抵抗値は十分大きく、永久磁石の磁気抵抗値の影響はほとんど受けない。

さて、問題の永久磁石材料であるが、普通はコストの関係でフェライト磁石が使われる。この場合、断面積を大きく取る必要があるので、外枠のシリンダー部に取り付けられることが多い。この場合、適当な厚さと、長さを取れば、ポールピースに飽和に近い磁束密度を導くことが出来る。ただ、この構造をとる場合、比較的漏洩磁束が大きくなるので、防磁型にするため、漏洩磁場キャンセル用の磁石を、後部に取り付けることがある。一方、アルニコ磁石を使う場合は、断面積より長さが必要になるので、本文の図のような、中心に円柱状磁石が使われる。この場合、ヨークを部厚くすれば比較的漏洩磁束が少なくなるという利点がある。

ということで、結局磁気回路の設計が適切であれば、ギャップに発生する磁場の強さはポールピースの構造と材料で決まり。永久磁石に何を使うかは直接性能には関係しない。ところで、磁気回路の設計は、なかなか難しく、以前は経験と勘に頼っていたようであるが、最近では有限要素法など、コンピュータシュミレーションによりある程度設計できるようであるが、何しろ非線形システムなので、やはり経験とノウハウが必要なようである。

もっとも、磁石材料にもそれぞれ特徴があり、フェライト磁石はキュリー温度がアルニコ磁石に比べて低く、温度が上昇すると磁化が減少しやすいという欠点を持っている。(これは、ネオジム磁石でも同じ) ただ、ギャップに発生する磁場の強さは、ポールピースの磁化値により決まり、鉄を使う場合キューリー温度は十分高く、飽和磁化の温度変化は小さく、飽和に近い状態で使っておれば(十分大きな容積のフェライト磁石が使ってあれば)温度上昇による永久磁石の磁化の減少がそのままギャップ磁場の減少につながるわけでないので大きな欠点にはならない。また、キュリー温度が高く(BH)MAX もより大きい磁石としてサマリウム磁石もある。一方、アルニコ磁石は残留磁束密度が大きくキュリー温度も高い点で優れているが、抗磁力が小さいので永く使っていると減磁することが欠点で、特に中古品を買うときなど再着磁することをお薦めする。

で、結論的にフェライト磁石がいいかアルニコがいいかという問いに対し、スピーカーのギャップに発生する磁場の強さが問題であり磁気回路の設計が適切であればどのような永久磁石材料が使われているかには関係しない。確かに、永久磁石の性質としてはアルニコはフェライト磁石より優れているが、希土類磁石はさらに優れており、アルニコ磁石を使用していることをセールスポイントにしているスピーカーは、昔の高級スピーカーがアルニコ磁石を使っていたことを利用してイメージに訴えている魂胆が見え隠れするので警戒が必要である。この様な場合、ギャップの磁場の大きさなどを公表していない製品については技術力が疑われる。

補足 2004.9.4

以上、磁場の強さばかり問題にしてきたが、非線形性と歪の項で述べたように、磁場の均一性も重要である。永久磁石を変えると磁気回路も変更する必要があり、その結果、音質(歪率)が変化することが考えられる。再び、生録趣味さんのBBSへの投稿で紹介してもらったこのサイト

http://www.harman-japan.co.jp/enjoy/tech/jbl_02.html(下のアーカウブサイト参照)

http://web.archive.org/web/20070214073654/http://www.harman-japan.co.jp/enjoy/tech/jbl_02.html

に具体的な例が載っている。

ここでは、フェライト磁石で音が悪いと言われる原因は、外磁型にしたときの不適切な磁気回路の設計にあったことをつきとめ、適切な磁気回路を設計することにより、内磁型のアルニコ磁石を使ったユニットより歪率が低減出来ると論じている。

なお、公平を期すため付け加えると、このことは、佐伯多門著『スピーカー・エンクロージャー百科』の磁気回路の項に詳しく論じられており、技術力のあるメーカーであれば当然取り入れている技術である。

このぺーじでは、(総)磁束 Φ、磁束密度 B、磁場 H とうい量がしばしば出てくる。電磁気学の基礎量であり、磁石の不思議のページにも出てくるが、少し紛らわしいので補足する。

まず、磁束密度 B は B = μH =μ0H + I =(μ:磁性体の透磁率、μ0:真空の透磁率、I:体積磁化)で定義される量で真空中(I = 0、空気中でもほぼ同じ)では、とりあえず磁場と同じように考えてもよい。実際、磁性材料の分野では今でもよく使われるcgs単位系では、磁束密度の単位は

G(ガウス)、磁場の単位は Oe(エールステッド)であるが眞空中(μ0=1)では全く同じ値をとるのでよく混同される。電気工学の分野ではMKS単位系が使われ、磁束密度の単位は T(テスラ)、磁場の単位は A/m (アンペア・パー・メータ)である。しかし、磁性体内では磁束密度と磁場は全く異なった量であり混同してはならない。例えば、永久磁石内部では、磁束密度はほぼ残留磁化に近い値をとるが、磁場は反磁場のみでその方向も磁束と逆方向となる。

磁束 Φ(単位:Wb ウエーバー)は、上の磁気回路の図で青線で書かれているような、いわゆる磁束線(または磁力線)で表される量で、必ず連続している。コイル中に磁束が通っている場合、その時間変化が誘導起電力を生じるなど電気工学で重要な量である。単位面積当りの磁束量が磁束密度であり 1T = 1Wb/m2 である。

電気回路と対比すると、磁束は電流 に、磁束密度は電流密度に、磁場は、電場に相当する。従って、磁気回路において、総磁束が一定であることは、直列電気回路のどの部分でも電流は一定であることに、磁場に対するアンペールの周回定理は電気回路のキルヒホッフの定理に相当する。磁束は示量変数であり、磁場は示強変数である。

一部の医療用機器や精密測定器を使用するに当って、地球磁場や他の電気機器が発生する磁場を遮蔽する必要が生じる。また、オーディオ装置を使う場合にも磁場変動から来るノイズを気にしてケーブルなどを遮蔽しようとする人もいるようである。この場合、磁気回路の原理を利用してパーマロイなどの高透磁率材料で周りを囲むと磁力線がその部分に閉じ込められるため内部に侵入しなくなる。この時、電磁波を遮蔽するのに有効なアルミや銅などの金属板や金属網は磁場遮蔽には全く役に立たないことに注意すべきである。もちろん、放射線を遮蔽する目的に使われる鉛板も何の役にも立たない。電磁波の伝播と、磁場の伝達は違った原理に基づくものであり、よく混同されがちであるが注意すべき事柄である。

Topへ