�Ñ]���E�ŒJ����i�퐶����j�A�����{�R�Õ��i�Õ�����j�A�O���Õ��Q�i�Õ�����j�A�@�ɐ��P�Ɣ\�����i���������j�A���}���i�퍑����j�A���Ώ隬�i�]�ˎ���j

�u���E�U���Z�L�����e�B�[�x�����o����������܂���B�����ĉ�����

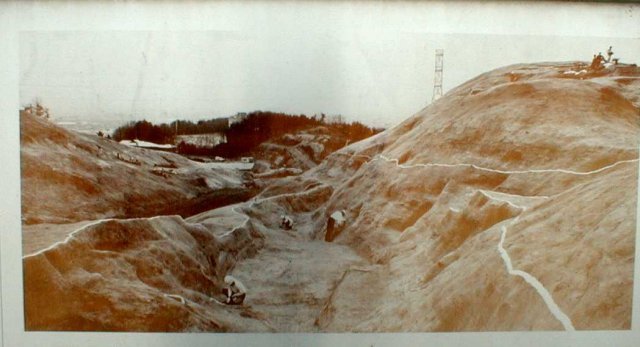

�䂪�Ƃ̂��鍂�Ύs�͑�㕽��̖k�[�Ɉʒu���A���쐅�n�̖L���Ȑ��Ɍb�܂�Ñ��葽���̐l�X�����Z������i�n�悾�����悤�ŁA���[�̎U���Œʂ铹�[�ɂ��A�퐶����A�Õ����ォ��ߐ��ɂ����鑽���̈�Ղ�j�Ղ�������B��̎ʐ^�́A���p�\�R����ł��Ă��鏑�ւ̑��̐��ʂɌ���������R�̒����ɂ��������{�R�Õ��i�ږ�Ă��牺�����ꂽ�Ƃ������O�N���̓������������ꍑ�̏d�v�������Ɏw�肳��Ă���j���璭�߂��s�X�B

�ʐ^�����Ɍ�����^����̂悤�ȂƂ���͈�����ՂƌĂ��퐶����̑傫�ȏW���ՂŁA���݂͋���_�w���̔_��ƂȂ��Ă���B�@���̉E��ɍ��Ύs�X���L�����Ă���B���n������ɉ���Ō�����̂͑��s�̒��S���B

�ʐ^�ł͕�����Ȃ��������t�߂����i���j�E�i���j�ɉ���A�Ñォ�瑱�������X���A���^�̒��S����A���_�������H�i���̒����Ō����Ȃ��j�A����171�����A���C���V�������AJR���C�����A��}���s�����ʂ��Ă����ʂ̗v�Ղł�����B

�ȉ��A���㏇�ɂ������̎j�Ղ��Љ��B�������2km�ȓ��̋����ɂ��莄�ɂƂ��Ă͓k�������ł���B��ʋ@�ւ��g���Ă̓����Ȃǂ����������Q�l�ɂ��ĉ������B

�������u�Z��

�������u�Z��

���̕ϓN���Ȃ��Z��n�̎ʐ^�����A���̒n�͎���30���N�O�Ɉ����z���Ă������͖X�ɕ���ꂽ�������R�Ŏq���B����ĎR�o��C���𖡂���Ă����Ƃ���ł������B

�o�u���̍��A���̎R������đ�n�J��������v�悪�����オ�蒲�����n�߂��Ƃ���A���̕ӂ�ɋ���Ȗ퐶����̍��n�����W���Ղ���������ꎞ�J�������~���ꂽ�B���̎��ӂɂ͂��̂悤�ȍ��n���W���Ղ���������������Ă��邪�����̋K�͂͑傫���ۑ����邩�ǂ������Ȃ�c�_���������悤�ł���B

���NJJ���������肽���o�u�����͂��������ԋn�ɂȂ��Ă������������N�ŏZ������n�ߍ��ł��n���ȏZ��X�ɂȂ��Ă���B

���̎ʐ^������̎R�������R�ŁA�����̉E�[�ӂ�F�����������镔�������Ύs�̕�n�����ł��̉E�ӂ�ɏ�̃p�m���}�ʐ^���B���������{�R�Õ�������B

���̎ʐ^�͉��̐����̉E��ɂ��锭�@�������̗l�q�B���J������̎��͑����̐l�����w�ɖK�ꂽ�B

����ȑO�͂��̒n�͖ɕ���ꂽ�R�̒����ł������B�����̎ʐ^�͂��̒��̌����̓�����ɂ����ՐՂ����������ł���B�@����10�N�ȏ�o���Ă���ǂ݂ɂ����������邪�ȉ��̂悤�ȓ��e�ł���B

�Ñ]���E�ŒJ���

�Ñ]���E�ŒJ���

1900�N�قǂ܂��̖퐶����A���u�˂Ŕ�����}�Ζʂ�����100���ȏ�̒G�����Z���╝�W���[��5���̍����߂���傫�ȃ������J������܂��B��������͑����̓y��A��S�̕����_�k��A�Ă�h���O���Ȃǂ̐H����������܂����B�Ȃ��ɂ͉͓��n���⎠�ꌧ�A����ɂ͐��˓��C��ʂ��č��쌧��L��������^��Ă����y�������A�L�͈͂̌𗬂��������悤�ł��B

�Ñ]���E�ŒJ��ՐՂ���Â��J������ƈ�����Ղɂ��ǂ蒅���܂��B�݂������y���Ί�̂������E�ގ�����Ñ]���E�ŒJ�����̐l�X�͈��������Ƃ̋����Ȃ���̂Ȃ��ŕ�炵�Ă������Ƃ����������܂��B

�����V�N�S���@�@���Ύs����ψ���

�܂�A2000�N�߂��O�ɂ����̒n�͊J������Z��n�ɂȂ��Ă������A��U������������A����ɂȂ��Ă���ɑ�K�͂ȊJ�����s���ĂяZ��n�ƂȂ葽���̐l����炷���ƂɂȂ����킯�ł���B

|

|

|

| ��{�V���{�̗���ɂ��鏬���Ȍ����B���̈�p����傫�ȓ������o�y�����B | ����������ɂ�������B�ʐ^�̂悤�ȑ�^�������������Ă���B | |

|

���Ύs�����O�̑�ʂ�̕����Ǝԓ��̋��� �ɂ����̎x���͓������f�U�C���������� �̂ł���B |

|

�����X�N���A���̒n���n�����Ƃ��Đ������邽�ߒ������s���A���̉ߒ��Œ���Ȗ؊������߂��Õ�����������A�����{�R�i���܂݂��܁j�Õ��Ɩ������ꂽ�B�����ɂ͐����T�ʂ��͂��߁A�K���X���ʂ��Â��������i�Ⓛ�E���Ȃǂ̓S���i����������A���X�Ȃ�ʐl������������Ă������Ƃ����炩�ɂȂ����B

���ڂ����̂͒����E鰂̔N���A���O�N�i235�N�j���������i�K��l�_���œ��{�ŌÂ̔N�����ł���B

�����ɖ���l�����ቺ�ɍL��������W���̉��Ŕږ�Ă�鰂ɔh�������g�ߒc�̈���ŏ����ږ�Ă�肱�̋����������ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ɛ�������l������B�s�̐����T�C�g�͂���

���ݕ����͓����ȃJ�o�[�ŕ���ꒆ��`�����Ƃ��ł���B���̌���͊R�ɂȂ��Ă��肻�̌������ɍ��Ύs�̒��S�����L����B�@��O�̉~�`�̑�͂T�ʂ̋��̕��������t���������ŁB

�Õ��_�`�@���̃T���l�C���i�������G�j���N���b�N����Ƒ傫���Ȃ�܂�

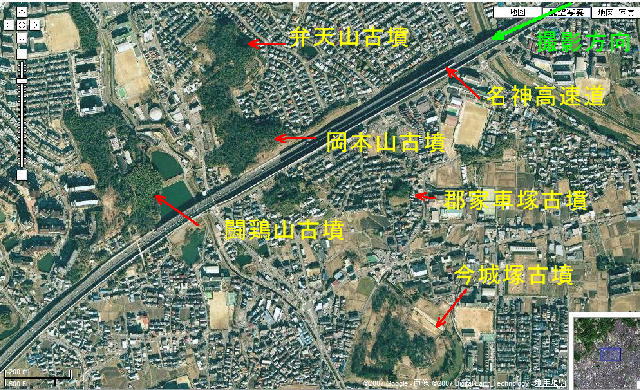

���Ύs�����؎s�ɂ����āA�R���ɑ召�����i��800��m�F����Ă���j���Õ������݂��A�ޗǖ~�n�A��͓��i�Îs�E�S�㒹�Õ��Q�j�ɂ��ő傫�ȌÕ��̏W�ϒn�ł���B�䂪�Ƃ���1�����ȓ��ɂ��ŒJ�Õ��A���_�ԒˌÕ��Ȃǒ��^�̌Õ�������B�܂��A�߂��̖��_�������̌ד������璭�߂�ƁA�����ɕٓV�R�A���{�R�Õ��Ȃǂ̑�^�Õ������߂���B

�ŒJ�Õ� �V�����J�����ꂽ�Z��n�̒��Ɏ��c���ꂽ�悤�ɕۑ�����Ă���B |

���_�ԒˌÕ� ���_�ԒˌÕ���{�V���{�̓�����t�߂ɂ���B���̉���{���̃g���l�����ʂ��Ă���B |

���_�ԒˌÕ��̏��Q ���ʃe���X�ɂ��̂悤�ȏ��֗������Ă����B�ʐ^���N���b�N����Ƒ傫���Ȃ�܂� ���炭����˂Ƃ��Ȃ����߂��̏��֍H���ō��ꂽ���̂ł��낤 |

|

�ٓV�R�Õ��Q �߂��̖��_�������̌ד������琼�i�_�˕��ʁj��]�ނ��i�Ζ������j�������R�̂悤�Ȃ��̂�������B���͂���͑�^�̌Õ��ō������{�R�Õ��i�ꕔ���H�H���̂��ߍ���Ă����j�A�E���ٓV�R�Õ��B��������S���I�����̒n�������߂����̕�ƌ����Ă���B �E�ɍq��ʐ^�����������̓��(��ʐ^�ł͍��g�O�j������ˌÕ�������B���{�i���j�R�Õ��͊��S�����@�̌Õ��ł��ꂩ��̒��������҂���Ă����B ���������������ɂ́A�����i���b�j�����̕�Ƃ����Ă��鈢���R�Õ�������A���b�������̕ӂ�ɗ̒n�������Ă����ƍl�����Ă���B |

|

||

�������オ�ƂԂ��A��������̉̐l�ŎO�\�Z�̐�̈�l�A�S�l���ɂ����̉̂��c���ɐ��P�����̕ӂ�ŔӔN���߂������B�ɐ��P���������Ă��̒n�ɏZ�Ƃ����������S�l���ɓo�ꂷ��\���@�t�ɂ䂩��̒n�ł�����A���̕���߂��ɂ���B

�ɐ����R��

�ɐ����R��

�ɐ����͈ɐ��ӔN�̋��������ɂ����Ɠ`�����Ă���B���͓V��@�̎��@���������]�ˎ���ɑ����@�ɓ]�����B

�����ɂ͈ɐ��P���J��_������A�܂��A�퍑����̕����ňꎞ���Ώ��ɂ��Ȃ����a�c�Ґ��̕�������B

��A���ɂ́A����̏������ɗ����l�ɂ�����U�镑���K��������B

�ɐ����_�`�@���̃T���l�C���i�������G�j���N���b�N����Ƒ傫���Ȃ�܂�

�\����

�\���@�t�A���� �k�i���i�����ȂȂ��₷�@988�`1058�H�j�͕�������̉̐l�ŕS�l���ɂ����̉̂��c���Ă���B

�u���炵�ӂ� �O���̎R�� ���݂��t�� ���c�̐�̋тȂ肯��v

�ɐ��P���������Ă��̒n�ɉB�������Ƃ����B

�ʐ^�͂��̒ˁB���̕t�߂ɂ͔ނ̑��Ղ������������̈�Ղ�����B

�\���ˎ��ӓ_�`�@���̃T���l�C���i�������G�j���N���b�N����Ƒ傫���Ȃ�܂�

�퍑����A���B�������̗�������ފH�쎁�����ɏЉ���H��R����z�����̒n���x�z���Ă������A�퍑���㖖���ɂ́A���g�̍�����ŏo������ �O�D���c�i�݂悵�Ȃ��悵�j�����̏������ɂقڋߋE�n���S����x�z����H�쐭����z�����B�܂�Z�������i��V�N�j�ł͂��邪���̒n�͎�����̓��{�̐����̒��S�n�ł������킯�ł����i���c�̒��q�O�D�`���̕����߂��̗쏼���ɂ���j�B���̌�A�M�����O�D������|���A�a�c�Ґ��A���R��ˎ��i�E�߂̕��j�Ȃǂ��H����ɂ����̒n�����߂��������A��p�̕ω��Ƌ��ɎR��͋@�\�������A���ݍ��Ώ�Ղ̂���n�ɕ���̍��Ώ邪�z���ꂽ�B�M�S�ȃN���X�`�����ł��������R�E�߂����ł��������͂Q�C�R���̐l���̑唼���L���X�g���k�ƂȂ����Ƃ����B���̌�A�M�������q���G�̖d���ɓ|�ꂽ��A�G�g��������Ԃ��łƂ��ĕԂ��R��̍���ŏ������V�����̓�����ݎn�߂��̂͂����m�̒ʂ�̂ł���B�@

�����ŏЉ�鑾�}���͂��̎��G�g�R���R�z���œV���R�����������ł���B

���ɉ��x���o�Ă����䂪�Ƃ̑����瓌�Ɍ���������R�B�@�R���͐����n��Ƃ����܂����R�̕��͋C���c���Ă���B���}���͉E�[�t�߂ɂ݂���d�@���i�̍H��̗���ӂ�ɓo���������A���{�݂̌���ʂ�A����̒J��������Ă����ƁA�r���ŋ������i�n������790�N�j�Ղɂ�����B����ɏ����Ă����Ɠ���������A�܂������i�ނƁA�R��̕��ʂɌ������B�����ł́A�E�ɋȂ���A���������ɓ�i�ނƁA�I�v�̋u�Ɩ��t����ꂽ�W�]���ɏo��B��������́A���s�~�n�̓씼���A���여��A����ɑ��s���܂Ō��n���錩���ȃp�m���}���i��������B����ɁA100���قlj���ƃg�b�v�ɏЉ�������{�R�Õ��ɂ�����B

���}���_�`�i�قړ��ɉ����āj�@���̃T���l�C���i�������G�j���N���b�N����Ƒ傫���Ȃ�܂�

�H���Ƃ͕ʂ�14���I���]�������̒n�ɕ����z���Ă������A�]�ˎ��㏉���̏��y���`���������Ղ̎���肱�̒n�ɑ�K�͂ȏ�s��z�����B���̌�A�i��ƂR��6��̋���ƂȂ�]�˖����܂ő������B�����ɂȂ��Ď���A���݂͂��̈ꕔ���隬�����Ƃ��ĕۑ�����Ă���A���̎ʐ^�͂��̓�����t�߂ł���B

�H���Ƃ͕ʂ�14���I���]�������̒n�ɕ����z���Ă������A�]�ˎ��㏉���̏��y���`���������Ղ̎���肱�̒n�ɑ�K�͂ȏ�s��z�����B���̌�A�i��ƂR��6��̋���ƂȂ�]�˖����܂ő������B�����ɂȂ��Ď���A���݂͂��̈ꕔ���隬�����Ƃ��ĕۑ�����Ă���A���̎ʐ^�͂��̓�����t�߂ł���B