1 教訓:緊急作業従事者に対する放射線防護

トップ

目次

1. はじめに

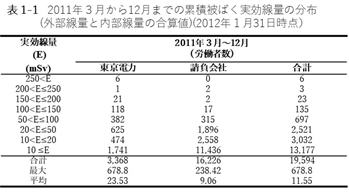

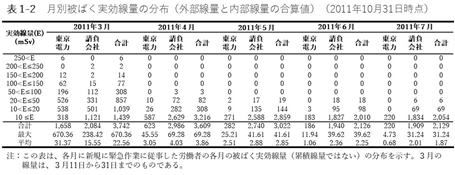

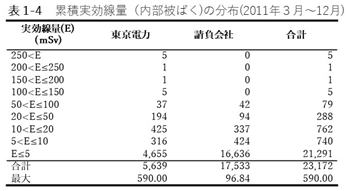

2011年3月11日に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所(以下「発電所」という。)の事故に対応するため、東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)は、緊急被ばく限度が適用される緊急作業を行った。日本政府は、3月14日から12月16日まで、発電所で行われる緊急作業に限り、緊急被ばく限度を100 mSvから250 mSvに一時的に引き上げた。2011年12月16日までに、約2万人の労働者が緊急作業に就いた。緊急作業従事者の被ばくは、最大で688.8 mSvに達し、平均で11.5 mSvであった

緊急作業中、日本政府は、様々な問題を経験した。緊急作業従事者の放射線防護を適切に行うため、厚生労働省は、東京電力に対して繰り返し法令に基づく指示と行政指導を行った。

事故の教訓を踏まえ、厚生労働省は、他の原子力発電所において同様の事故が起きた際に線量を適切に管理するためには、線量計の備蓄と線量記録の管理、個人用保護具、保護衣、労働者教育と作業計画を含めた、放射線管理のための十分な対策と体系立った備えが必要であると認めた。

本稿は、放射線防護に責任を持つ実務者、行政官や原子力事業者のために得られた教訓を明らかにするとともに、同様の事故に対する備えのための指針を提供することを目的とする。

本稿は、事故への緊急対応中に生じた放射線管理と被ばく低減に関する問題とそれに対する厚生労働省と東京電力の対応をまとめる。考察では、それら対応に対する評価を行う。結論として、同様の問題の再発を防ぐために行うべき事項を示す。

2. 方法論

2012年8月10日、厚生労働省は、事故対応を時系列で示しつつ

3. 放射線管理に関する問題と対応

事故前の東京電力における通常の放射線管理区域への入退域管理は、個人識別番号と写真が表示された個人入域カードを用いて行われていた。これらカードは、東京電力と請負事業者の労働者に交付されていた。放射線管理区域に入域する際、東京電力は放射線管理区域の入り口で全ての労働者に個人線量計を配布し、労働者は、放射線管理区域の自動入域ゲートにおいて、自分のカードの個人識別番号と線量計の製造番号を登録することが求められていた。電子制御による線量管理システムは、線量計の記録と個人識別番号を自動的に紐付け、労働者が放射線管理区域の自動退域ゲートにおいて線量計を返却した際、各労働者の個人線量記録を印刷した。この線量管理システムにより、各労働者に月間の累積外部線量を通知するとともに、3ヶ月ごとに外部被ばくと内部被ばくの累積線量を通知していた。労働者の内部線量は、各発電所に設置されたホールボディカウンタ(全身カウンタともいう。体内の放射性物質からの放射線を計測する装置)により測定されていた。

2011年3月11日、地震による津波により、電子制御による線量管理システムは損なわれ、線量管理システムのほとんどが失われた。さらに、発電所の放射線管理部門は、発電所各所の空間線量率や、原子炉1号機、3号機と4号機において起きた水素爆発により散乱した放射性物質に汚染されたがれきや、原子炉建屋やタービン建屋に生じた汚染水の汚染状況の測定に追われた。

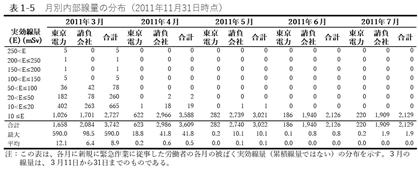

そのような状態の中、事故の復旧作業のため、大量の緊急作業従事者が他の原子力発電所や産業施設から動員された。新規の放射線業務従事者は、3月に3,742人、4月に3,609人、5月に3,022人、6月に2,126人、7月に2,129人であり、月におよそ3,000人に達した

3.1 被ばく測定と個人線量計

津波により多くの警報付き個人用電子線量計が損なわれた。生き残った電子線量計も停電により充電できなくなった。他の原発から線量計が急ぎ送付されたが、警報設定装置(充電器)がなかったため、ほとんどの線量計は警報レベルの設定ができなかった。使用可能な線量計の数は、3月15日には320個程度にまで減少する一方

東京電力は、比較的線量が低い屋外作業に限って簡略化した線量管理を行っていた。しかし、この時期は、建屋外でも、高濃度の汚染廃棄物が散乱しており、作業指揮者の線量が個々の労働者の線量を完全に代表することはできなかった。

2011年3月31日、緊急に購入した線量計100台が入荷し、東京電力の柏崎刈羽原子力発電所から約500台の線量計が届き、線量計の数は約920台に達した。これにより、東京電力は、2011年4月1日から作業者全員への線量計の配布を再開した

3.2 線量計の配布と線量記録管理

東京電力は、線量記録の名寄せと累積個人線量の計算にあたって困難に直面した。津波により電子制御の線量管理システムが損なわれたため、東京電力は、発電所内では4月4日まで(Jヴィレッジとして知られる支援施設においては6月8日まで)、手書きの紙を用いて線量計の配布を管理していた。労働者は、紙の線量計貸出簿に氏名と所属企業名を手書きすることが求められた。しかし、多数の不適切な事例があった。例えば、氏名の性だけを書いていたり、漢字に間違いがあったり、所属企業名の代わりに元請企業名を書いていたりする労働者が相次いだ。このような事例では、その線量計を使用した個人を特定することが難しくなった。

これら問題に対応するため、東京電力は、手書きの線量貸出し記録をパーソナルコンピュータを用いた暫定的な線量管理システムに入力するとともに、表計算ソフトウエアを用いて線量記録の名寄せ作業を行った。さらに、事故前は電子制御システムで自動的に行われていた内部被ばく測定結果の記録も手で入力しなければならなかった。しかし、発電所における放射線管理の人員は限られていたため、未処理の作業が積み上がっていった。この結果、2011年6月13日時点(事故発生から3ヶ月経過時点)において、東京電力は、同年3月に作業に従事した者の64%しか名寄せ作業を終えることができなかった

厚生労働省は、2011年5月23日以降、東京電力に対し、線量計の貸出し管理を含めた線量管理の改善を文書により繰り返し指導した。これに加え、厚生労働省は、線量計の返却時に、労働者へ線量を印刷したレシートを渡すように指導した。しかし、東京電力は、状況を直ちに改善することはできなかった。

厚生労働省は、元方事業者に対して直接指導することが必要であると判断した。2011年7月22日、厚生労働省は、元方事業者22社の役員を集め、同省の安全衛生部長から直接、関係請負人の労働者の線量管理への全面的な関与と関係請負人の線量分布を厚生労働省に直接報告することを求めた。

東京電力は、発電所内については2011年4月14日から、発電所外の支援施設であるJヴィレッジを拠点とする労働者については同年6月8日から、個人識別番号が入った「作業員証」の発行を始め、線量計の貸出し簿に個人識別番号を記載するようになった。しかし、同一人物に複数枚の作業員証を発給するなどの問題が続いた。さらに、作業員証には写真がないことから作業員証を他の労働者と貸し借りした疑いのある事例があった。これに対応し、東京電力は、同年7月29日から、公的書類で本人確認を行った上で、写真入りの入構証の発行を始めた。これに加え、2011年8月8日から入退所管理における確実な本人確認のために、作業員証と入構証をペアで使用することにした。

線量の名寄せ作業については、東京電力は、業務を発電所から東京の本店に移した。しかし、本店の放射線管理部門に十分な人数の職員を動員することに時間がかかり、名寄せ作業は円滑には進まなかった。これに対し、東京電力は、他の部門から職員を派遣するとともに、新たな職員を雇用し、線量の名寄せ作業を加速させた。氏名や事業場の名称の不備で個人の特定ができない事案については、貸出簿の原簿の確認や各元請各社への照会等により、記録修正を行った。これらの努力により、東京電力は、2011年3月分の被ばくについては、同年7月までに正確な累計線量を把握することができた。さらに、同年8月以降、東京電力は、元請各社に対して、週に1回の累計線量の通知を始めた。同年9月からは、東京電力は、月ごとの累計線量を翌月末までに厚生労働省に報告することが可能となった。これに加え、同年8月16日から、パーソナルコンピュータによる線量管理システムが改修され、線量計返却時に、当日の線量を記録したレシートを労働者に渡すことができるようになった。

3.3 連絡先不明者の発生

名寄せ作業を進めている中、2011年6月20日に、線量計貸出簿には載っているが、身元が確認できない労働者がいることが分かった。東京電力が、労働者の身元を確認するため、貸出簿に所属先として記載されている請負会社に照会したところ、いくつかの請負会社から、そのような労働者は労働者名簿に載っていない、という回答があったからである。その後、名寄せが進むにつれ、連絡先不明者は増え続け、同年7月29日には174人に達した。線量記録が残っているので、誰かが作業したことは間違いないが、その労働者の身元を特定できない状態となった。このままでは、線量を名寄せできないため、それら労働者の被ばくが過小評価されることになる。

厚生労働省は、2011年8月10日に、東京電力に対し、連絡先不明者を見つけだすため、東京電力本店内に特別チームを設けて調査するように求めた。東京電力は、元方事業者と緊密な連携をとりつつ、手書きの貸出簿の原簿の再確認、連絡先不明者の氏名に類似した氏名の記録の調査、元方事業者による調査、専門調査会社の活用により、連絡先不明者を一人一人見つけ出した。最後の手段として、東京電力は、個人の特定ができなかった13人の氏名を同社のウエブサイトで公表した。その結果、3人が名乗り出た。しかし、それ以外の10人の所在は不明のままである。

3.4 内部被ばく測定

事故の結果、東京電力が発電所内に設けていた全てのホールボディカウンタ(体内の放射性物質からの放射線を測定する装置)は、測定器周囲の放射線レベルが高くなったことにより使えなくなった。このため、東京電力は、2011年3月22日から、小名浜コールセンターにおいて、日本原子力研究開発機構(JAEA)から貸与された2台の車載型のホールボディカウンタの運用を始めた。しかし、ホールボディカウンタで測定できる人数は、毎月約3,000人ずつ増加する緊急作業従事者の人数と比較して十分でなかった。さらに、東京電力は、発電所から50 km離れている小名浜への十分な輸送手段の確保にも手間取った。

東京電力は、2011年6月20日までに、3月中に作業に従事した緊急作業従事者のうち、125人(3.4%)の内部被ばく測定を終えることができなかった。これにより、東京電力は、労働者の内部被ばくを3ヶ月に1度測定することを事業者に義務付けている電離放射線障害防止規則に違反する状態となった

内部被ばく測定の遅れについて、厚生労働省は、2011年8月30日に、東京電力に対し、1ヶ月以内に法令違反を是正しなければ事案を検察庁に書類送検することを文書で勧告した。東京電力は、法令違反の是正には成功したものの、全ての労働者に対して1月に1度の内部被ばくの測定が可能となるまで、事故発生から6ヶ月かかった。

内部被ばく測定の遅れの原因は、ホールボディカウンタの不足が第一として挙げられるが、それ以外にも様々な要因が複合的にからまっていた。2011年3月22日、東京電力は、日本原子力研究開発機構から貸与を受けた2台の車載型ホールボディカウンタを発電所から50キロはなれた小名浜コールセンターに置き、内部被ばく測定を始めた。この時点で、すでに多くの労働者が発電所を離れており、東京電力は、発電所を離れた労働者のために、もう1台の車載型ホールボディカウンタを東京に置いた。しかし、スケジュール調整のため、労働者を東京に呼び出すことに時間がかかった。

小名浜のホールボディカウンタによる測定の結果、高度の内部被ばくを示した者 (20 mSv超)は、身体表面の汚染の影響を除くため、身体除染を行った後、2週間程度の間隔を開け、再度測定を行う必要があった。さらに、車載型ホールボディカウンタに装備されていたヨウ化ナトリウム(NaI)シンチレーション式検出器は、核種を同定する分解能に限界があったため、半減期の短いヨウ素131などの核種同定が必要な労働者は、高感度のゲルマニウム(Ge)半導体検出器による精密測定を受けるために、発電所から110 km離れた日本原子力研究開発機構の東海研究所に派遣される必要があり、これらのプロセスには時間がかかった。さらに、100 mSvを超える内部被ばくが測定された者については、医学的なケアが必要であることから、東京電力は、発電所から200km離れた千葉県にある放射線医学総合研究所に労働者を送り、内部被ばく評価と医師による診察を受けさせた

これらに加え、測定結果から、預託線量(内部線量)を評価する過程にも時間がかかった。事故発生以前、東京電力は、コバルト60による内部被ばくを想定した評価コードを使用していた。しかし、東京電力は、事故により放出された核種のうち支配的なもの(セシウム134、セシウム137、ヨウ素131)に適合させるため、この評価コードを作り直さなければならなかった。また、預託線量の評価に必要不可欠である、各労働者の放射性核種の摂取日(いつ放射性物質を吸い込んだのか)の特定にも時間がかかった。

残念ながら、摂取日を特定できる確かな証拠はなかった。東京電力が発電所での作業期間の中間日を摂取日とすることを主張した一方で、厚生労働省は、より保守的な評価を行うため、水素爆発のあった日(2011年3月12日)を摂取日とすべきと主張した。最終的に、同年6月13日、放射線医学総合研究所の明石真言理事が、最も保守的な内部被ばく評価を行うため、摂取日を水素爆発のあった同年3月12日とするという最終決定を下した。

2011年7月10日、東京電力は、発電所と福島第二原子力発電所から移したホールボディカウンタを用い、Jヴィレッジにホールボディカウンタ・センターを設けた。これらのカウンタを使用し、事故発生後6ヶ月を経過した2011年9月から、東京電力は、全ての労働者に対して毎月、内部被ばく測定を実施できるようになった。同年10月18日以降、東京電力は、新たに購入した6台のホールボディカウンタを含め、11台のカウンタを運用している。

3.5 緊急被ばく限度超え

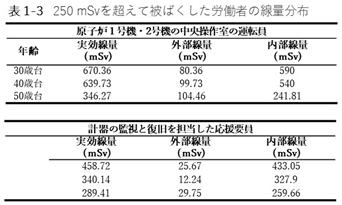

2011年7月7日、放射線医学総合研究所は、6名の緊急作業従事者が緊急被ばく限度(250 mSv)を超えたことを確定した

屋内作業者である中央操作室の運転員から緊急被ばく限度である250 mSvを越える者が出たことは、東京電力にとっても厚生労働省にとっても予想外のことであった。東京電力は、外部被ばくが100 mSvを越えていた者を優先して内部被ばく測定を行っていたため、屋内作業者の内部被ばく測定は遅れた。このため、この事案の第一報が厚生労働省にもたらされたのは事故発生から2ヶ月半経過した2011年5月30日であった。これら屋内労働者の内部線量の確定には、日本原子力研究開発機構の高解像度ゲルマニウム半導体検出器による測定に加え、放射線医学総合研究所による尿や血液によるバイオアッセイ測定のため、さらに2週間がかかった。

厚生労働省は、東京電力に対し、内部線量が暫定で100 mSv以上の者について、線量が確定するまでの間、緊急作業に就かせないよう指導した。厚生労働省は、内部線量が未確定の者の中から被ばく限度越えの労働者がさらに見つかることを懸念したのである。これに加え、厚生労働省は、暫定内部線量が200 mSv以上の者を発電所から恒久的に離れさせるよう指導した。

東京電力は、指導に従い、2011年6月13日以降、線量が確定するまでの間、内部被ばくが100 mSv以上となるおそれのある者を非放射線業務に就かせるとともに、内部被ばくが200 mSv以上となるおそれのある労働者を発電所外の施設に恒久的に移した。幸い、中央操作室の運転員以外に、被ばく限度越えの者は見つからなかった。

4. 被ばく低減対策における課題と対応

4.1 呼吸用保護具

発電所における放射線管理において、最も重大な影響があったのは内部被ばくであった。12人の労働者が100 mSvを超える内部被ばくを受け、5人の労働者の内部被ばくが250 mSvを超えた[12](表1-4参照)。本来、内部被ばくは、呼吸用保護具の面体が顔面にフィットし、労働者が呼吸用保護具の適切な使用のための指針に従えば防止できるはずである。しかし、事故発生後6ヶ月を経過した9月においても、記録レベル(内部被ばくとして記録する必要のある線量レベル。発電所では2 mSv。)を超える内部被ばくが繰り返し見つかった。このほか、作業者がマスクにフィルタを装着せずに作業したり、作業中にマスクをはずして喫煙したりするなど、不適切な行動も見つかった。

被ばく限度を超えた内部被ばくは、すべて、原子炉3号機と4号機の中央操作室と免震重要棟という、換気システムが密閉され、内部被ばくが生ずることは想定されていなかった場所で起きた。事故発生直後、運転員は、非常用扉を少し開け、屋外に設置した移動式発電機からの電力ケーブルを室内に入れていた。2011年3月12日、この状態で水素爆発が起き、放射性物質と放射性ガスに汚染された爆風が扉をこじ開け、室内になだれ込み、中央操作室内の空気は汚染された。しかし、運転員は空気中の放射能濃度を測定する手段を持っておらず、直ちに呼吸用保護具を着用しなかった。

運転員は、サーベイメータによって空間線量率の上昇を検知した時点で呼吸用保護具を着用した。しかし、適切なチャコールフィルタ付き防毒ガス用吸収缶を使用することはなく、ヨウ素131の放射性ガスに対して効果のない、防じん用フィルタを使用した。それに加え、運転員は、中央操作室に約20時間留まったため、汚染された環境下で食事をしたり、水を飲んだりするために呼吸用保護具を一時的に外さざるを得なかった。これらの呼吸用保護具の不適切な使用により、中央操作室に留まったほとんどの労働者が100 mSvを超える内部被ばくを受け、5人の労働者が250 mSvを超えた

免震重要棟では、4人の女性労働者が女性の被ばく限度(5 mSv/3月。妊娠可能な女性に限る。)を超えた。この被ばくは、水素爆発の爆風により免震重要棟の入口扉がゆがみ、通常は放射性物質の流入を防いでいた気密性が失われたことによるものである。しかし、東京電力は、棟内の空気中の放射性物質濃度を測定することができなかったため、免震重要棟内の空気が汚染されていることに気がつくのが遅れた。結局、女性労働者が2011年3月23日に免震重要棟から離れるまで、免震重要棟内で呼吸用保護具が着用されることはなかった

さらに、事故発生から2ヶ月が経過した2011年5月でも、10 mSvを超える内部被ばくを受けた労働者が一人見つかった

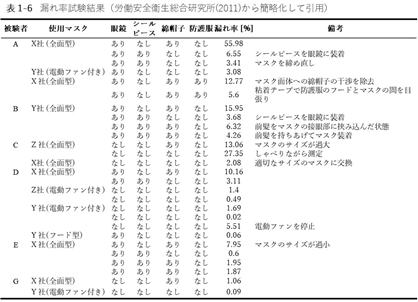

呼吸用保護具のフィッティングに関する調査

厚生労働省は、2011年6月に有意な内部被ばくを受けた労働者が見つかったことについて2011年9月に東京電力から報告を受けた際、呼吸用保護具のフィッティング(呼吸用保護具の面体と顔面の密着性)を含めて、呼吸用保護具の不適切な使用について調査することを決めた。2011年9月26日、厚生労働省は、発電所から20km離れた支援基地であるJヴィレッジにおいて、労働安全衛生総合研究所の専門家と合同で調査を行った。調査では、事故初期に発電所で緊急作業に就いていた東京電力の社員7人にマスクを着けてもらい、実際に現場で使用されていた3型式の全面形呼吸用保護具の漏れ(透過)率を測定した。漏れ率測定では、マスクフィッティングテスターMT-03(柴田科学(株)埼玉県草加市)を用いた。さらに、漏れに影響を与えている要因を調べ、専門家が提案した改善策の効果を評価した

当初の測定の結果、漏れ率は1.1%から56.0 %の間であり、平均して17.4 %であった。眼鏡をかけていた労働者の漏れ率は他の労働者より高かった。専門家は、漏れに影響を与えている要因は、主に次の2点であると推測した。第一の要因は、着用している眼鏡や綿帽子、前髪が呼吸用保護具の接顔部に挟み込まれることにより、接顔部と労働者の顔面にすき間が開くことである。第二の要因は、顔の形状や大きさと呼吸用保護具のサイズが合っていないことである。

専門家の助言に従い、次の対応策を行ったところ、漏れ率は5%未満に改善した。(表1-6参照)

− 眼鏡のフレームにシールピース(眼鏡のフレームに装着する平らな筒状のゴム製部品)を着け、眼鏡のフレームと呼吸用保護具の接眼部とのすき間を埋める

− 綿帽子や前髪が呼吸用保護具の接顔部に挟み込まないようにする

− 顔の大きさや形状に合ったサイズの呼吸用保護具を選ぶ

厚生労働省は、労働安全衛生総合研究所が2011年10月14日に公表した報告書を踏まえ、次の改善を行うよう東京電力に指導した。

− シールピースを眼鏡のフレームに着けることなどの眼鏡着用者への特別な対策

− 労働者の顔の大きさや形状に合うサイズの呼吸用保護具の選択

− 漏れテストによるマスクのフィッティングの向上

− 電動ファン付き呼吸用保護具の導入

− 新規入場者教育における呼吸用保護具のフィッティングの改善

指導を受け、東京電力は、改善を行った。2011年9月27日以降、呼吸用保護具をサイズ別と製造者別に分け、労働者がよりフィットする呼吸用保護具を選べるようにした。その結果、2011年10月以降、有意な内部被ばくは見つかっていない。これら改善がもっと早い段階で行われていれば、内部被ばくを受けた労働者の数はもっと少なかったはずであった。

4.2 汚染水からのベータ線被ばくの防護

緊急作業中、汚染水によりベータ線に被ばくする事案がいくつか起きた。最初の事案は、2011年3月24日に、原子炉建屋地下で電力ケーブルを設置するため、複数の労働者が30cmの深さの高濃度の汚染水に半長靴で入ったため、足にベータ線を被ばくしたものであった。調査により、この労働者は作業直前に空間線量率の測定を行わず、ゴム長靴を履かず、電子線量計の警報が鳴った後でさえも作業を続けたことが分かった

汚染水から放射性セシウムを除去するための汚染水処理プラントが2011年8月に稼働を始めた以降、一連のベータ線被ばく事案が起きた。2011年8月31日、汚染水タンクの水抜き作業中に、労働者が頭から汚染水を浴びた。同日、別の労働者が汚染水処理プラントからのホースの現場養生作業中に汚染水でずぶ濡れになった。両事案の労働者とも、防水用上衣を着用していなかった

2011年8月28日には、3人の労働者が汚染水処理プラントのフィルタを交換作業中に、放射性ストロンチウムに汚染されたフィルタに直接触れたり、近接したりするというベータ線被ばく事案が起きた

厚生労働省では、一連の汚染水によるベータ線被ばく事案の再発防止のため、次の改善を行うよう東京電力に指導した。

− 作業開始前に作業場所の放射線量を測定し、作業場所の汚染状況を確かめた上で作業計画を定め、それに従って作業を行う

− 電子線量計の警報により退避する

− 現場の汚染状況に応じた有効な防護服、防護靴を使う

指導に従い、東京電力は、ゴム長靴を常時履くこと、汚染水を取り扱う作業時には防水用上衣を着ることを強く求めた。この後、汚染水による被ばく事案は起きていない。

一方、2011年8月28日に起きたベータ線被ばく事案は放射線管理の上で大きな問題をはらんでいた。発電所では、セシウム134やセシウム137のようなガンマ線核種がほとんどの場所で支配的な核種であった。しかし、汚染水処理によりセシウム134やセシウム137を除いた後の処理水を脱塩ろ過するフィルタでは、ベータ線核種であるストロンチウム90が支配的な核種となっていた。測定された1センチメートル線量等量(ガンマ線被ばく)が0.28 mSvと0.22 mSvに過ぎなかったにも関わらず、70マイクロメートル線量(ベータ線被ばく)は、17.1 mSvと23.4 mSvもあった。

放射線審議会のガイドラインによれば、ベータ線被ばくがガンマ線被ばくの10倍を上回る場合、リングバッジ(皮膚の被ばくを測定するために指に装着する指輪状の線量計)により末端部被ばくの等価線量を測定し、それに組織加重係数(皮膚被ばくの場合、0.01)を乗じて実効線量に換算すべきとされている

2011年9月1日、厚生労働省は、東京電力に再発防止を指導した。東京電力では、指導を受けた後、暫定措置として、グラスバッジ(光刺激ルミネンス方式の受動型線量計。通常、労働者の胸部に装着する。)を労働者の手首に装着するなどの暫定措置を行った。発電所では、その時点ではリングバッチの十分な在庫がなかったためである。現在は、東京電力は、ベータ線核種により汚染された水を手で扱う作業に従事する全ての労働者にリングバッジを使用させている。

4.3 作業計画の事前審査による被ばく低減

2011年3月から5月の平均線量は、それぞれ13.7 mSv、3.32 mSv、2.74

mSvに達し

作業届の事前審査が2011年5月23日に始まってから6月末までに、東京電力や元請各社は約100件の作業計画を富岡署に提出した。それらに対する審査で、次のような不適切な線量管理を見つけた。

− 作業場所の特定がされておらず、空間線量率を十分に確認していない

− 計画線量(計画的な被ばく管理の目安となる作業ごとの総線量)の検討がほとんどなされてない、例えば、最大計画線量を200 mSvに設定するなど

また、次のような線量計の不適切な使用も見つかった。

− 免震重要棟での待機休憩時間中の被ばく測定が行われていない

− 高すぎる電子線量計の警報設定値、例えば、10 mSv

さらに、次のように被ばく低減策を十分に検討していないものがあった。

− 作業内容が明確でない

− 現場作業時間の計画が適切でない

− 放射線遮蔽の検討がなされていない

さらに、余震など緊急事態が起きたときの避難ルートや避難場所が特定されていないなど、避難計画の不備も見つかった

空間線量の測定

作業計画を作成する上での最大の障害は、被ばく計画の立案に必要不可欠な空間線量率を十分に確かめることができないことであった。その理由は次のとおり。

− 高濃度に汚染された原子炉建家のガレキが水素爆発により散らばり、高線量箇所を特定することが難しかった

− 放射線管理員の過度な被ばくを抑制のため、測定点数が限られていた

− 他の高濃度に汚染されたがれきを遮蔽していたがれきを撤去すると線量率が変動した

これらの状況により、東京電力や元請各社は、作業場所の空間線量率を十分に把握できないまま、電子線量計の警報だけを頼りに、緊急作業を行わなければならなかった。結果として、緊急作業期間中、労働者の被ばくは相対的に高かった。がれきの除去が完了した2011年11月以降、平均線量は月間1 mSv程度にまで低下した。

受動型線量計の使用

通常の原子力発電所では、放射線被ばくは管理区域内のみしか想定されていないため、法令は、管理区域で放射線業務を行う場合に限って線量計の装着を義務付けていた

厚生労働省は、作業計画の事前審査の際に、電子個人線量計のみならず蛍光ガラス線量計や光刺激ルミネッセンス線量計といった受動型線量計(電子式線量計と異なり、常時、放射線測定が可能な線量計。ただし、リアルタイムに線量を知ることはできない。)を使用するように東京電力と元請各社を指導した。徐々に、東京電力とほぼ全ての元請各社は受動型線量計を使い始め、2011年11月からは、待機時間中の被ばくが測定できるようになった。それ以前の待機中の被ばくは、待機場所の空間線量率と待機時間から推計され、電子線量計で測定された線量に加算された。

放射線被ばく低減対策

放射線被ばくを低減するため、東京電力は、作業時間の制限や遮蔽といった改善を徐々に導入した。これらに加え、空間線量率の低減のための対策が次のとおり行われた。

− 汚染された表面土壌の除去、移動ルートやバス停のアスファルト舗装や鉄板の敷き詰め

− 免震重要棟の窓の閉鎖、壁の内側へのタングステン遮蔽板の設置

− 原子炉建屋内の高汚染区域における鉄板の敷き詰め

これらに加え、次の被ばく低減対策が行われた。

− 高線量率区域におけるタングステン製ベストの着用

− 遠隔操作の建設重機の使用

さらに、次のような効果的な現場線量管理が行われた。

− 遮蔽された場所での待機

− リアルタイムの線量測定

− 高線量率環境での作業時の労働者の迅速な交代

4.4 労働者教育

事故発生から2011年5月まで、東京電力と元請各社は、発電所への新規入場者に対して30分しか教育を行うことができなかった。東京電力が、教育専用の教室を確保し、法定の7時間の特別教育を新規入場者全員に実施できるようになったのは、2011年の夏であり、事故発生から5ケ月が経っていた。

日本では、法令により、放射線管理区域で放射線業務に就く労働者に対して特別教育を行うことが事業者に義務付けられている。事業者は、次の項目について計7時間の特別教育を行わなければならない

− 核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物に関する知識(30分)

− 原子炉施設における作業の方法に関する知識(1時間30分)

− 原子炉施設に係る設備の構造及び取扱いの方法に関する知識(1時間30分)

− 電離放射線の生体に与える影響(30分)

− 関係法令(1時間)

− 原子炉施設における作業の方法及び同施設に係る設備の取扱い(2時間)

事故直後、教育の体制は絶対的に不足していた。事故の初期においては、毎月、約3千人もの新規入場者に教育を行う必要があった。しかし、過密状態のJヴィレッジでは、1回につき20人の教育を行うことのできるスペースしか確保できなかった。このため、東京電力と元請各社は、簡略化された30分の教育を行うことしかできなかった。このような不十分な教育が、不適切な呼吸用保護具や防護服の使用の一因となったと考えられる。

厚生労働省は、2011年5月13日、5月23日と7月22日に、新規入場者に対して、次の項目の教育を行うよう東京電力、元方事業者に重ねて指導した。

− 放射線の健康影響

− 個人用保護具の使用方法

− 緊急時の対応

指導に応じ、東京電力では、まず、2011年5月19日より、東京の本店で、発電所に派遣する労働者を対象とした特別教育を始めた。東京電力がJヴィレッジに教育専用のスペースを確保し、7時間の法定の特別教育を行うことができたのは、事故から3ヶ月が経過した2011年6月8日であった。

5. 考察

事故に対する厚生労働省の初動は、迅速とは言えなかった。2011年3月14日の緊急線量限度を100 mSvから250 mSvに引き上げる政府決定に基づき、政府は、事故の拡大防止を優先し、緊急作業従事者の放射線防護に重きを置かなかった。

それに加え、発電所を所管する富岡署は、2011年3月中、ほぼその機能を失っていた。富岡署は避難区域内に置かれていたため、厚生労働省は、富岡署を従来の場所から退けざるを得ず、発電所から50 km離れたいわき労働基準監督署内の会議室に暫定的に移した。その上、富岡署の職員のほとんどは自宅から避難し、避難所で生活せざるをえなかった。このような状況のため、厚生労働省は、事故の初期段階において、発電所への臨検監督を行えなかった。

さらに、厚生労働省は、3月中に、発電所で不適切な被ばく測定が行われていることをマスメディアが報道するまで知ることができなかった。厚生労働省は、東京電力との直接の情報伝達ルートを持たず、緊急作業従事者の被ばく情報は、内閣府に設置された緊急災害対策本部経由で入手するしかなかった。

4月になっても厚生労働省は発電所に立ち入ることができず、緊急作業従事者の放射線防護に関する情報を十分に得ることができなかった。厚生労働大臣であった細川律夫は、自らが引き上げた緊急被ばく限度による作業員の放射線被ばくを深く憂慮し、この状況を打破するため、自ら発電所に立ち入ることを決めた。 2011年5月7日の大臣視察に先立ち、厚生労働省は、Jヴィレッジに対する初めての立ち入り調査を同年5月2日に行った。

Jヴィレッジは、もともとは、地元経済への貢献のために東京電力から寄付された施設であり、日本サッカー協会がナショナルトレーニングセンターとして使っていた施設であった。発電所から20 kmの位置にあり、政府が指定した避難区域の境界線上にあった。また、多数のサッカー場と大規模な宿泊施設、会議施設などを有していた。東京電力は緊急作業従事者の支援施設としてこの施設を借り上げ、緊急作業従事者の表面汚染を検査し、線量計、呼吸用保護具や防護服などの個人用保護具を配布していた。事故後、発電所内で唯一使用可能な建物となった免震重要棟は、放射線管理や緊急作業従事者の収容のための十分なスペースがなかったためである。

2011年5月2日に行われたJヴィレッジへの立ち入り調査で、厚生労働省は、電子線量計の貸出しに手書きの名簿を使用していること、そのデータ入力が滞っていること、内部被ばく測定が遅れていることを確かめた。細川大臣の発電所への立ち入りの後、2011年5月27日に、発電所への臨検監督が初めて行われた。これ以降、厚生労働省は、発電所内への適時の臨検監督を継続的に行っている。

これらの臨検監督の結果に基づき、厚生労働省は、次の点について早急な対応が必要とした。

− 発電所の放射線管理部門の過度な負担を軽減するため、被ばく記録の入力や名寄せなど、被ばく記録の一元的な管理を東京電力の本店で行う。

− 労働者の個人識別のため、緊急業従事者の氏名や住所などの個人情報を集めるとともに、個人識別番号を付した「入構証」を発行する。

− 労働者の被ばく状況を評価するため、外部線量分布を10日ごとに厚生労働省に報告するとともに、内部被ばくも含めた累計実効線量の分布を毎月報告する。

− 計画線量が1日あたり1 mSvを越える作業について、作業を開始する前にあらかじめ、労働基準監督署に被ばく低減措置などを定めた作業計画を届け出る。

事故の初期段階においては、原子炉の安定化が最優先事項であった。厚生労働省は、緊急作業従事者の被ばく管理や被ばく低減の重要性を強調し、この業務のための人員や資材を十分に確保するため、東京電力の最高経営層に対し、包括的な線量管理システムの運用と、線量管理の重要性の再認識を求めることを決めた。

厚生労働省は、2011年5月23日に、東京電力の担当役員を厚生労働省に呼び、労働安全衛生部門の責任者である安全衛生部長から、上記4点を含む指導文書を直接手渡した。担当役員は、指導文書に対する適切な対応と厚生労働省への報告を求められた。

ハイレベルでの要請の結果、東京電力本店は厚生労働省に対して労働者の被ばくに関する詳細な情報を適時に報告するようになった。東京電力の放射線管理部門と厚生労働省は意志疎通のラインを整え、徐々に信頼関係を再構築しつつ、情報を共有した。様々な問題を抱えながらも、東京電力と厚生労働省の間の新たな協力関係により、発電所の放射線管理の改善が徐々に進んだ。

5.1 放射線管理と線量記録管理に関する教訓

事故を起こした発電所は、単独では労働者の放射線管理を行うことはできない。電力会社の本店と避難区域外の支援施設からの助力は欠くべからざるものである。発電所内の緊急対応施設は、事故収束のための作業の指揮を優先すべきであり、緊急作業従事者の放射線管理への関与は二義的なものとすべきである。電力会社は、予定される避難区域(発電所から半径20 km)の外に、支援施設を備え、放射線管理業務、すなわち、緊急作業従事者への教育、個人用保護具の配布、線量計の貸出しと回収、労働者及び車両の表面汚染検査、内部被ばく測定といった業務を行えるようにすべきである。

さらに、事故の影響を受けず、十分な人員と設備を有する電力会社の本店は、場所を問わずに行うことができる放射線管理、すなわち、線量記録の入力、個人別線量の名寄せ、内部被ばく測定の管理などに責任を持つべきである。

元請事業者は、請負事業者の労働者に対する線量管理に責任を持つべきである。具体的には、労働者の身元確認と所属事業場の確認、内部被ばく測定の管理、労働者への線量の通知について、主体的に取り組むべきである。

今回の事故で生じた問題は、東京電力が運用マニュアルを整え、個人用保護具や電子線量計を蓄え、非常用の電子式の線量管理システムと十分な数のホールボディカウンタを備えておけば、起きなかったか、起きたとしてもより軽いものですんだはずである。装備品や非常用システムの備えは、事故発生時の発電所への迅速な輸送や移設に関する協定を他の原子力事業者とあらかじめ結んでおけば、より信頼性が高まる。

労働基準行政としても、緊急対応マニュアルをまとめておかなければならない。事業者が緊急災害対応を労働者の放射線管理より優先することは明らかであるため、労働基準行政が適時に緊急作業に介入すべきである。このマニュアルは、行政が行うべき事項をリスト化しておくべきである。

5.2 放射線被ばく低減に関する教訓

事故発生以降、厚生労働省は、東京電力と元請各社に対して、緊急作業を妨げないように配慮しつつ、放射線被ばくの低減を繰り返し指導した。しかし、指導事項の多くは、問題が起きてから対策を検討するという後追いの対策となった。東京電力も、事前に十分な審査や検討を行っていなかったため、試行錯誤しながら改善を図るしかなかった。

被ばく低減対策については、遠隔操作機器による放射線測定など、今後解決すべき課題も多い。しかし、次の点については、他の原子力発電事業者に教訓として共有すべきである。

内部被ばくは、呼吸用保護具の適切なフィッティングと使用により、完全に防止できるものである。被ばく限度を超える被ばくは、中央操作室や免震重要棟という、内部被ばくが想定されていなかった場所で起きた。事故直後の混乱を考えれば、水素爆発により、密閉機能が失われたことを直ちに知り、必要な対応をとることは、簡単ではなかった。しかし、十分に準備されたマニュアルと十分な数の有効な呼吸用保護具があれば、運転員は適切に対応できたはずである。また、2011年4月以降の有意な内部被ばくの事案は、呼吸用保護具の不足によるものではなく、マスクのフィッティングの問題によるものであった。内部被ばく測定の遅れは、問題の原因の特定と対策をも遅れさせ、さらなる問題につながった。緊急時の簡略化された教育であっても、呼吸用保護具のフィッティングの教育は最優先とされるべきであった。

ベータ線被ばく事案については、東京電力が防水具を必要なときに着用させることを怠ったことが根本的な原因であった。今回の事故の主要な原因は津波であったため、事故は、汚染水との戦いでもあった。しかし、東京電力は、ゴム長靴、防水上衣といった防水具の備えや、使用方法に関するマニュアルを整えることを怠った。これがベータ線被ばく事案を生じさせた。

外部被ばくの低減するためには、数多くの問題の解決が必要であった。しかし、厚生労働省が行った作業計画の事前審査で明らかになった問題を見る限り、外部被ばくを最小限にとどめるための作業方法の検討は十分ではなかった。効果的な作業計画の作成のためには、工事部門が作成した原案を、放射線管理部門が被ばく低減の観点から審査する体制を整えることは欠くことができない必要なものである。厚生労働省による作業計画の事前審査は、東京電力の被ばく管理部門の責任を肩代わりし、東京電力の作業管理の態度を変えることができた。厚生労働省が2011年5月末よりも早い段階で事前審査を始めていれば、より効果的であったであろう。

作業場所の空間線量率を知ることは、原子力緊急事態における作業計画の作成に欠くべからざる必要なものである。今回の事故では、空間線量率の測定、汚染水の採取、瓦礫の放射能濃度の測定は人手によらざるを得なかった。このため、放射線管理部門の被ばくは相対的に高かった。線量測定や現場調査ができる遠隔操作機材の開発を急ぐべきである。これらに加え、十分に検討された作業手順が事故前に作られていれば、遠隔操作の建設重機の投入、受動型線量計の装着、タングステンベストの着用、免震重要棟の遮蔽などについて、もっと早い段階で実施できたはずである。

6. 推奨事項

6.1 放射線管理

原子力施設では、線量管理体制の構築について、次の事項を行うべきである。

− 緊急作業に備え、全ての緊急作業従事者の線量を一元的に管理する組織を原子力施設に設けることができるよう、あらかじめ計画を定める

− 一元管理組織は原子力施設に設けるべきであるが、原子力施設の能力を超える場合は、構外の支援施設か本社が支援する

− 常用システムによる放射線管理が使えなくなる場合に備え、放射線管理要員を臨時に増やすことを含めて被ばく管理の非常対応計画をあらかじめ定める

− 緊急時に使用できる十分な数の乾電池式や充電式の電子線量計(充電器と非常用発電機を含む。)を蓄える

− 緊急作業従事者のために十分な数の電子線量計を他の原子力施設から借りることができるよう、あらかじめ協定を結ぶ

原子力事業者の本社は次の事項を行うべきである。

− 一元管理組織を本社に設ける場合に備え、機器や人員の動員について、あらかじめ計画を定める

− 本社からの原子力施設への放射線管理の応援要員の派遣に備え、派遣要員のリスト、事前教育を含む体制をあらかじめ整える

元請各社は、次の事項を行うべきである。

− 放射線管理ができる人材の育成とともに、緊急時に放射線管理を行う体制を整える

− 緊急作業に従事する関係請負人の労働者を特定する情報を適時に得るための方法をあらかじめ定める

6.2 線量記録管理

線量記録の管理について、原子力施設は次の事項を行うべきである。

− 常用の電子線量管理システムが使えない場合に備え、個人認識番号、写真付きの入構証を発行し、線量を名寄せ管理できる、モバイルパーソナルコンピュータを使用したバックアップ電子システムをあらかじめ整えるとともに、バックアップシステムは、労働者が電子線量計を返却する際に線量記録を印刷できるもの

− バックアップシステムが稼働できない場合に備え、手書きの線量計の貸出管理名簿の様式及び管理方法をあらかじめ定める

− 様式には、自動車運転免許証番号又は放射線管理手帳の中央登録番号(これらが使用困難な場合は生年月日と氏名の組み合わせ)を臨時の放射線管理のID番号として用いる

− 上記を緊急時に適切に実施できるよう、定期的に緊急時訓練を行う

6.3 内部被ばく測定

内部被ばく測定について、原子力施設は次の事項を行うべきである。

− 他の原子力事業者と結んだ協定に基づき事故時に貸り受けるホールボディカウンタを置く施設をあらかじめ定める

− 労働者の行動調査による摂取日の特定、放出された放射性核種に応じた評価モデルを含めた、緊急時の内部被ばく評価の方法をあらかじめ定める

原子力事業者の本社は次の事項を行うべきである。

− 日本原子力研究開発機構、放射線医学総合研究所等の高度専門機関との連携を図り、事故で放出されたセシウム134、セシウム137やヨウ素131に適用可能な線量評価コードを作る

− 緊急時にホールボディカウンタを借り受ける協定を他の原子力事業者と結ぶとともに、原子力施設内にホールボディカウンタを置けない場合に備え、施設外の支援施設へのホールボディカウンタを移すことを含めた事故対応計画をあらかじめ定める

6.4 呼吸用保護具を含む内部被ばく防止

内部被ばく防止について、原子力施設は次の事項を行うべきである。

− 原子力施設内の労働者が常駐又は待機する場所の空間線量率を随時測定できるように、放射線測定機器を備え、測定手順を定める

− 作業場所が汚染された場合に備え、十分な数の呼吸用保護具とチャコールフィルタ付き吸収缶と防じん用フィルタを作業場所に蓄えるとともに、十分な数の予備のフィルタを免震重要棟に蓄える

− 緊急作業従事者に対して(特に、呼吸用保護具をめったに着用しない運転員や眼鏡着用者を重点として)呼吸用保護具の適切な装着に関する教育を行うとともに、適切な頻度で再教育を行う

− 教育は、次の事項を含む

⸱ フィットテスターを使った呼吸用保護具の漏れ率チェック

⸱ 眼鏡のフレームにシールピースを装着することを含めた眼鏡着用者への追加的な漏れ防止措置

− 労働者が最もよくフィットする呼吸用保護具を選択できるよう、マスクをサイズ別、製造者別に提供する。

− 電動ファン付き呼吸用保護具の導入を図る

− 十分な数のゴム長靴、全身型化学防護服、防水具等の防護服を蓄える

6.5 作業計画の事前審査による放射線被ばく低減

空間線量率の把握について、原子力施設と元請事業者は次の事項を行うべきである。

− 線量計画のための基礎情報として、高い放射能を有する線源がある場所を把握する

− 線量率マップを含む空間線量率の情報を原子力事業者から入手する

− 空間線量率は、特に原子炉建屋内では、短時間で大幅に変動するおそれがあるため、作業の直前に空間線量率の測定を行う

被ばく低減対策について、原子力施設と元請事業者は次の事項を行うべきである。

− 高線量放射線源の近くでは、効果的な放射線遮蔽を行う

− タングステンベストの着用とともに、可能な限り作業時間を短くする

− 移動中の被ばくの低減のため、移動ルートを特定にするとともに、移動に自動車を用いる

− 高線量率環境下での現場作業時間を短くするため、モックアップを使用した訓練を行う

保護衣について、原子力施設と元請事業者は次の事項を行うべきである。

− 汚染状況に応じた適切な保護衣と靴を着用する

− 汚染水を取り扱う作業では、防水上衣とゴム長靴を着用する

放射線測定器について、原子力施設と元請事業者は次の事項を行うべきである。

− 労働者が汚染水を扱う場合は、1センチメートル線量当量だけではなく、70マイクロメートル線量当量が測定できる測定器を装着する

− ベータ線核種で汚染されている水を取り扱う場合は、全ての労働者にリングバッジを装着させる

6.6 労働者教育

労働者教育について、原子力施設と元請事業者は次の事項を行うべきである。

− 緊急時に全ての新規入場者に対して十分な教育を行えるよう、教育専用スペースを確保し、テキストを作成するとともに、講師を養成する

− 事故時における避難方法、応急措置及び線量管理に関する補充教材を作り、それを用いた教育を行うとともに、適切な頻度で再教育を行う

電気事業者の本社は、次の事項を行うべきである。

− 原子力施設による教材作成を支援する

− 必要な人数の講師を養成し、緊急時に原子力施設に派遣できるように備える

7. 結論

2012年8月10日、厚生労働省は、事故が起きた場合に線量管理、線量記録管理や被ばく低減において同様の問題が生ずることを防止するため、推奨事項への必要な備えを原子力事業者に促すよう、都道府県労働局長に通知した

参照文献

1. 東京電力株式会社. 福島第一原子力発電所作業者の被ばく線量の評価状況について. (オンライン) 2012年1月31日. https://www.tepco.co.jp/cc/press/2012/12013104-j.html.

2. 厚生労働省. 地震発生以降の経過. (オンライン) https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/keii.html.

3. Ministry of Health, Labor and Welfare. Response and Action Taken by the Ministry of Health, Labor and Welfare of Japan on Radiation Protection for Workers Involved in the TEPCO Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident. [Online] November 2, 2013. http://www.mhlw.go.jp/english/topics/2011eq/workers/tepco/rp/irpw.pdf.

4. 厚生労働省. 東京電力福島第一原子力発電所における被ばく管理等での経験を踏まえた今後の対応. (オンライン) 2012年8月10日. https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002h9ko-att/2r9852000002h9m5.pdf.

5. 厚生労働省. 原子力施設における放射線業務及び緊急作業に係る安全衛生管理対策の強化について(平成23年8月10日付け基発0810第1号). (オンライン) 2012年8月10日. https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002h9ko-att/2r9852000002h9pj.pdf.

6. 東京電力株式会社. 緊急時作業者の被ばく線量の評価状況等について. (オンライン) 2011年11月30日. https://www.tepco.co.jp/cc/press/11113009-j.html.

7. 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会. 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会 報告書. 東京都千代田区 : 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会, 2012.

8. 東京電力株式会社. 福島第一原子力発電所緊急作業に伴う作業者の被ばく線量の評価状況について. (オンライン) 2011年6月13日. https://www.tepco.co.jp/cc/press/11061308-j.html.

9. 電離放射線障害予防規則(昭和47年労働省令第41号). 1972.

10. 東京電力株式会社. 当社福島第一原子力発電所の緊急時作業における放射線業務従事者の線量限度を超える被ばくに係る原因の究明及び再発防止対策の策定に関する経済産業省原子力安全・保安院への報告について. (オンライン) 2011年6月17日. https://www.tepco.co.jp/cc/press/11061710-j.html.

11. 東京電力株式会社. 福島第一原子力発電所における当社社員の被ばく線量の評価作業状況について(続報3). (オンライン) 2011年7月7日. https://www.tepco.co.jp/cc/press/11070705-j.html.

12. World Health Organization. Health Risk Assessment From the Nuclear Accident After the 2011 Great East Japan Earthquake and Tsunami Based on a Preliminary Dose Estimation. Geneva : World Health Organization, 2013.

13. 独立行政法人労働安全衛生総合研究所. 行政要請研究 東京電力福島第一安定化センター(Jヴィレッジ)における呼吸用保護具のフィットネス調査報告書. (オンライン) 2011年10月14日. https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001ri1k-att/2r9852000001ri6e.pdf.

14. 東京電力株式会社. 福島第一原子力発電所3号機タービン建屋における協力企業作業員の被ばくに関する調査結果について. (オンライン) 2011年3月25日. https://www.tepco.co.jp/cc/press/11032501-j.html.

15. 放射線審議会. 外部被ばく及び内部被ばくの評価法に係る技術的指針. (オンライン) 1999年4月. https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3193671/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/housha/sonota/990401.htm.