足立信順の『ユラヌス表』と日本初の天王星観測

上 原 貞 治

1. 時 代 背 景

日本で初の天王星の観測は、W.ハーシェルによる発見の43年後の1824年(文政七年)に、幕府天文方グループの足立信順によってなされたことが知られている。しかし、そのことは『寛政暦書』に簡単な記述があるだけで、観測結果を載せた文献は残っていない。この件については、同じグループの間重新と渋川景佑が関連する記録を残している。とくに、重新は自身でも1826年に天王星を観測し、こちらは観測記録が残っている。これらを総合すると、天王星の観測は天文方のグループのプロジェクトとして行われたらしい。しかし、その結果は公式の文書にまとめられておらず、経緯には謎が多い[1]。

その中で、足立信順の著になる『由剌奴斯表』という文献がある[2]。これは信順の書いたこの件に直接関わる数少ない現存文献の一つで、天王星観測の背景をうかがうための貴重な資料になると期待される。今回、筆者は東京大学総合図書館で『由剌奴斯表』(以後、『ユラヌス表』と記す)を閲覧する機会を得たので、その検討の結果を報告する。

2. 『ユラヌス表』の内容

東大図書館にある『ユラヌス表』は写本で1冊(44丁)である。「明時館図書印」が押されていて渋川景佑の蔵書であったことがわかる。類本は見つかっていないようである。『日本古典籍総合目録』に本書の成立は「文政七年」とあり、これは『国書総目録』の記載を引き継いだものであるが、それはそもそも信順の天王星初観測の年代を当て嵌めたものであることが参考メモからわかった[3]。下に述べるように『ユラヌス表』に特定の日時に関わることは書かれていないので、その成立を観測と同年とする根拠はない。表紙の裏打ちに文政九年の金星の計算例を記した反故紙が使われていることを見つけたが、1年単位での年代決定の参考にはなりそうにない。

『ユラヌス表』は、太陽を回る天王星の楕円軌道を数表にしたものである。内容は7つの表とその説明からなる。それぞれの表の名称は、「由剌奴斯周歳平行表」、「由剌奴斯周日平行表」、「由剌奴斯初均表」、「由剌奴斯距日線表」、「由剌奴斯初緯表 附升度差及距日対数差表」、「赤道経度表」、「赤道緯度表」である。これらの表の内容をまとめると以下のようになる(下のリストは各表と1対1対応するものではない)。

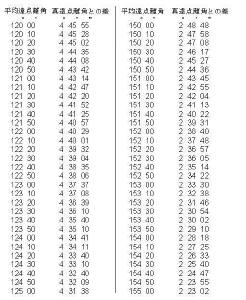

① 天王星の「平行」の表(図1)。これは、地球の1年分(366日)に対応する天王星の「平均遠点離角」の増分の表である。(その時間当たりの増加率は一定なので、軌道上のどの点を基準にしてもよい)

② 天王星の「初均」の表(図2)。これは、「真遠点離角」と平均遠点離角の差を平均遠点離角の関数として表したものである。すなわち、楕円軌道上を動く天王星の角速度の増減量の蓄積に対応する。

③ 天王星の「距日線」の表。天王星と太陽との距離を真遠点離角の関数として天文単位の単位で表したもの。真数と対数の双方の表がある。

④ 天王星の「初緯」と「昇度差」の表。これは、天王星の昇交点からの離角(太陽を中心とした角度で測る)から、天王星の黄緯と黄経を得るための表である。実際に与えられているのは、昇交点を基準にして測った離角と黄経との差である。

⑤ 黄道座標を赤道座標に換算するための表。天王星の黄緯はつねに小さいので、黄緯が黄道から北または南に1度ずれた時の赤経、赤緯それぞれの変化量が与えられていて、黄緯の効果を一次近似で入れることになっている。説明文は日心座標を念頭においているが地心座標でも使用できる。

用語や角度の基準は、西洋の流儀とは異なり、冬至点と遠日点を基準にし、平均離角を「引数」、真離角を「実引」と呼んでいる。計算は地動説とケプラーの法則に基づくものである。各表の解説に計算例がついているが、特定の観測日時との対応は見られない。

『ユラヌス表』は、一部の軌道要素の情報を欠いていて、この表だけでは天王星の軌道と地球の軌道との方位角の関係がわからないし、ある日時に天王星が軌道上のどこにあるのかも指定できない。『ユラヌス表』は天王星の位置予報ではなく、その計算の材料の主要部分となるべきものである。

3. 『ユラヌス表』の軌道要素

『ユラヌス表』のテキストには天王星の軌道要素が明確に書かれている。それらは、以下の通りである。

-

平均日々運動 42."231692 公転周期に換算すると 30687.854日

-

軌道半長径 19.1834750 a.u.

-

両心差 0.8955422 a.u. 離心率に換算すると 0.046683

-

軌道傾斜角 46'16"

平均日々運動と軌道半長径は独立の数値で、ケプラーの第3法則で結びつけられてはいない。また、昇交点黄経と「遠日点黄経」(あるいは「遠日点引数」)、「遠日点通過日時」(あるいは元期における平均遠点離角)は、与えられていない。

上の軌道要素の数値のうち、軌道半長径と離心率は19世紀はじめの西洋書に広く現れる値と一致している[4]。しかし、公転周期と軌道傾斜角は、西洋書の値と微妙に違っていて、これまでに同じ数値を載せた西洋書は見つけていない。江戸時代の日本の学者は複数の西洋書にある定数をしばしば平均して用いているので、公転周期と軌道傾斜角の数値は、足立信順が何らかの操作をして導いたものかもしれない。

4. 『ユラヌス表』の用途

『ユラヌス表』は、いつ、何のために作られたのであろうか。その目的が天王星の観測、または、天王星の軌道改良(あるいはその両方)のための計算推算であったことは間違いない。この根拠となるのは、渋川景佑が書いたものにある「文政甲申(7年)初春臣景佑偶暗厄里亜航海暦ニ新緯星烏刺奴斯ノ経緯度南中時分等精細ニ書載スルヲ見得タリ其諸数ヲ重新ニ授与シテ其南中ノ諸数ヲ測験セシム」という記述である[5]。ここで、景佑は1824年に英国航海暦の天王星の位置予報を見て、間重新に南中の観測を命じている。重新の実際の観測は文政九年(1826)[1]なので、観測を命じたのも同じ1824年なのかははっきりとしないが、景佑の主要な任務は編暦にあったので、彼には、この時点で、重新が天王星を捕らえることができ、かつ、その南中の測定が天王星の編暦(将来の位置予報を出すこと)に役立つ、という目算があったものと推定できる。ということは、この時すでに、景佑は天王星の軌道要素の一部を知っていたのであろう。英国航海暦に天王星の軌道要素は見当たらないので、それだけでは、その年の天王星の観測はできても、5年後、10年後の位置予報を出すことは不可能である。別の方策で軌道要素を知って、位置予報の計算を行う必要がある。『ユラヌス表』はそのための材料となるもので、そこに軌道要素の一部が掲載されている事実は、これらの推測を裏付けるものである。

それでは、『ユラヌス表』の成立は、1824年の信順による天王星の初観測の前後のいずれであろうか。天王星の観測や軌道改良を思い立つ以前にこのような労作を用意するのは不自然なので、『ユラヌス表』は必要が生じた時に作られたと思われる。百科事典や年鑑のような西洋書から天王星の軌道要素をメモしておけば、その気になればいつでも計算して表が作成できる。初観測に『ユラヌス表』が必要であったかという問題は、同年に景佑が見た英国航海暦が1824年用の物であったのかということでほぼ決まるのであろうが、残念ながらそれはわかっていない。

軌道要素から『ユラヌス表』を作成する計算は、ケプラーの法則と三角関数を用いる新式で高度のものであるが、それはすでに高橋至時が5惑星の位置推算法[6]として到達していたレベルのものであり、渋川景佑、足立信頭、信順らはすでにそれをマスターしていた可能性が大きい。現存の『ユラヌス表』を作ったのは信順であるが、その前に他の者が同様の表を作って、信順あるいは重新の観測に役立てたということもありうる。次節に見るように、重新は江戸の司天台で作られた予報、つまり、上記の3人のうちの誰かが計算したであろう予報を利用したことを記録している[7]。

図1(左): 『ユラヌス表』の冒頭ページ。『由剌奴斯表』(東京大学総合図書館所蔵)(1丁表)より

図2(右): 『ユラヌス表』の「由剌奴斯初均表」の一部。『由剌奴斯表』(東京大学総合図書館所蔵)(12丁表)より

5. 計算による検証

上の議論の裏付けとして、『ユラヌス表』と英国航海暦の位置データを用いて天王星のすべての軌道要素が導き出せることを、計算を再現してみることによって確認した[8]。ここで、『ユラヌス表』にある軌道要素は十分に正確だと仮定して固定する。これらを変更すると表の作り直しになるし、これらの数値が天王星の発見以来何十年かにわたる西洋での観測に基づいていて、短期間の観測で改良することが困難であることに天文方も考えが及んだことであろう(実際には、発見前の17世紀の観測が使われていたので相当正確であった)。図3は、与えられた離心率に基づいて、天王星の「初均」を一部の角度範囲(図2に含まれている部分)について、筆者がパソコンで計算したものである。この範囲ではなぜか『ユラヌス表』と15"前後の差があるが、これは信順の計算の誤差によるのであろう。1'よりずっと小さいので、実用上大きな問題にはならない。

まず、1冊だけ英国航海暦が利用できたとして、『ユラヌス表』で欠けている軌道要素を決定できるかどうか調べてみた。仮に1824年用の英国航海暦[9]にある天王星の日心黄道座標位置を利用すると(彼等が1824年用を利用したかどうかはわからないが、別の年用でも結論に大きな違いはないはず)、昇交点黄経が1度以下の精度で決定できる。しかし、1年間の位置情報だけでは、近日点黄経と近点離角に太陽に近づく側と遠ざかる側の2つの解が出て決定できなかった。それでも、2解のどちらを用いてもその後数年以上にわたって天王星を捕らえるための予報くらいは出せたであろう[1]。

渋川景佑は、幕府に申し出て1828年用の英国航海暦を1827年に入手した[1]。1冊だけの英国航海暦から生じる2解の不定性は、たとえばその4年後用の2冊目の航海暦のデータによって解消する。試算では、2解による予報位置に30'を超える差が出て、適否の識別ができる。ここまで来ると、実際の観測結果を軌道改良に利用することが可能になる。観測データは地心座標で得られるが、地球・天王星間距離の予報値を利用して日心位置に変換すればよい。こうして天王星の軌道の方位角を1度より良い精度で決定し、観測精度に見合う精度(角度の数分程度)の位置予報を計算できることがわかった。しかし、軌道要素の一部を固定する改良には限界があり、観測の積み重ねで精度を上げていくことができない。長期にわたって正確な予報を得るためには、全軌道要素を同時に決定する計算法の習得が必要となる。国内で独立して天王星の暦が出せるなら、それは天文方の仕事として価値のあることであるが、観測によって軌道要素の改定を続ける必要があるならば、ルーチンワークの暦法とするには不十分である。

間重富の観測記録[7]によると、彼の観測は赤経で角度の1' 程度の誤差があったようである。これは南中時刻にして4秒に相当し、おそらくは測定器具の精度の制約によるものであったのだろう。また、基準にする恒星の位置データにも同程度の誤差があったかもしれない。彼は司天台からの予報と合わず不審に思った様子で、予報にも一部数値の誤りがあったらしい。予報と観測はそれなりの精度では一致したようだが、ほぼ1'の精度を維持する英国航海暦を有意に改善することはどちらみち不可能であっただろう。

その後、足立信頭は1835年に出現したハレー彗星の軌道を計算し、渋川景佑は『新修彗星法』を出すことになる[10]。彼等の興味は、天王星の軌道改良から、彗星の軌道決定へと移ったようである。こうして、天文方グループの天王星観測が日の目を見ることはなかった。観測と計算を続ける労力に見合うだけの利益はないと見なされたのかもしれない[1]。その頃、西洋では、天王星の位置予報の精度を0.1'のレベルまで高めることができないことが問題になっており、そして、その研究は1846年に海王星の発見へとつながった[11]。

図3: 筆者の計算による天王星の「初均」の値(図2に含まれる部分。

120°~が四宮、150°~が五宮に対応する。)

6. ま と め

足立信順の著になる『ユラヌス表』は、天王星の楕円軌道を太陽中心座標で表したものである。位置予報や観測記録は含んではいないが、幕府天文方が観測によって天王星の位置予報を出すことをめざしたことの裏付けとなるものである。今回、『ユラヌス表』と複数年分の英国航海暦、あるいは同程度の精度の観測があれば、天王星の全軌道要素が決定できることを計算によって確認した。しかし、天王星の位置予報を定常的に出版するには精度上あるいは労力上の困難があったと推測され、また、史実としても、その観測結果や予報が天文方から公式に発表されることはなかった。

謝 辞

: 『由剌奴斯表』を手に取れる状況で閲覧させて下さった東京大学総合図書館に感謝します。同図書館参考調査係は『日本古典籍総合目録』にある同書の成立年代の根拠についてあたって下さり、最終的に国文学研究資料館問合せ総合窓口からの情報によってこの問題を解決できました。佐藤明達氏と角田玉青氏には19世紀初頭の天文方と天王星の関わりに触れた文献を紹介いただきました。さらに、角田氏には、途上において、示唆に富んだ、あるいは考察に決定的な助言をいただきました。深く感謝いたします。

<文 献>

[1] 上原貞治「日本初の天王星観測はいかにしてなされたか」 日本ハーシェル協会 デジタルアーカイブ(2011),

http://www.ne.jp/asahi/mononoke/ttnd/herschel/a-text/First_Observation_of_Uranus_in_Japan.html

[2] 足立信順「由剌奴斯表」写本1冊,東京大学総合図書館蔵 (1827頃?) .

[3]「日本古典籍総合目録」国文学研究資料館 http://base1.nijl.ac.jp/~tkoten/about.html

国文学研究資料館 問合せ総合窓口 個人私信 (2011) .

[4] たとえば、上原貞治「帆足万里『窮理通』にある天王星とその衛星についての記述」日本 ハーシェル協会デジタル

アーカイブ(2010) http://www.ne.jp/asahi/mononoke/ttnd/herschel/a-text/hoasi_banri_uranus.html

に1例がある。

[5] 渡辺敏夫「近世日本天文学史 下」p.667 恒星社厚生閣 (1986) .

[6] 高橋至時「新修五星法」(1803); 渋川景佑「新修五星法」日本科学技術古典籍資料 天文学篇2.

[7] 渡辺敏夫「近世日本天文学史 下」p.668 恒星社厚生閣 (1986).

[8] 「天文年鑑 2011」 pp.189-191 誠文堂新光社 (2011).

[9] "The nautical almanac and astronomical ephemeris for the year 1824" London

(1821).

[10] 渋川景佑「新修彗星法」日本科学技術古典籍資料 天文学篇4.

[11] M.Grosser 「海王星の発見(The Discovery of Neptune)」(原著1962),高田紀代志 日本語訳 (1985).