日本初の天王星観測はいかにしてなされたか

上 原 貞 治

1.江戸時代の日本で観測された天王星

江戸時代の日本は鎖国をしていたので、海外から入ってくる最新情報はきわめて限られていた。オランダ、中国とは貿易を続けていたからそこから情報は入ってはきたが、日本人が外国人を教師として学問を系統的に学ぶような機会はなかった。日本人は西洋の学問を自ら苦労して書物を読むことによって学んだのである。それでも、1770年頃になると、オランダ語の書物(蘭書)に書かれている科学の知識が民生の役に立ちそうなことから、これを研究する学者が現れ始めた。そして、少し遅れて天文学の分野においても蘭書の本格的な研究が始まった。

当時の日本では、天文学は暦の計算を除けばほとんど実用の役に立たなかったので、幕府直属の天文方が中国や西洋の天文書を研究したのは、おもに太陽と月の運行の計算を改良するためであった。太陽系全般や天体力学の知識についてはもっぱら民間の学者の自主的な研究に任された。

このようなさなか、1781年に、イギリスでW.ハーシェル(1738-1822)によって、新惑星―天王星―が発見された。これは、人類史上初の「新惑星の発見」という画期的な偉業であったが、肉眼で見えるか見えないかの明るさの惑星を観測しても実用の役に立つものではない。しかし、 ハーシェルの発見の43年後の1824年(文政七年)、日本初の天王星の観測が、幕府天文方のグループによって達成されたのである。乏しい情報を頼りに天王星の初観測を成し遂げるにはそれなりの努力と工夫があったはずである。しかし、その動機と過程は謎につつまれている。それを明らかにしたい、というのが本論の目的である。

日本初の天王星の観測については、東亜天文学会の歴史課長を務められた荻原哲夫氏によって、近年、ある程度の事情が明らかにされ、文献[1-4]にまとめられた。しかし、謎の多くの部分は解けないまま残っており、しかも、さらに残念なことに、荻原氏はこの研究を公表される途上において他界された。ここでは、氏の研究の日本初の天王星観測に関する部分について紹介し、それに私見を加えてこの問題について整理してその謎に迫ることにしたい。

2.天王星日本初観測の謎

日本での初めての天王星観測は、1824年に幕府天文方のグループの一人であった足立重太郎信順(1796-1841)によって行われた。このことは『寛政暦書』に書かれている[2,5]。しかし、その経緯や観測結果は明らかにされていない。これに関して私が謎とするのは、次の点である。

-

天王星観測の動機は何であったか。

-

なぜ、それは1824年というタイミングでなされたか。

-

観測に必要な情報を、どのようにして、どの程度集めることができたのか。

-

どのような指揮系統、協力体制で観測が行われたのか。

-

どのような装置、環境で観測を行ったのか。

-

足立信順の観測成功の後、同じグループの間重新(1786-1838)も天王星を観測しているが、二人の観測はどういう関係にあったのか。

-

間重新が渋川景佑(1787-1856)への書簡中で天王星観測の件に絡めて足立信順を批判したのはどういうことであったのか。

-

観測結果はなぜ公表されなかったのか。

これらのほとんどは荻原氏が探求しようとされたことである。この論考では、氏が言及している以上のことはほとんど明らかにすることはできなかったが、天王星初観測時の状況を推定することによって、これらの謎に迫るための材料をある程度揃え、議論を深める第一歩を踏み出すことはできたと思う。

3.天王星を知った日本人

ハーシェルによって天王星が発見されたのは1781年のことである。新惑星発見のニュースは瞬く間にヨーロッパじゅうに広がり、偉業は各国で賞賛された。このニュースがどのようにして日本人、とくに幕府天文方のグループに伝わったのかはわからない。日本で初めて天王星が観測された1824年以前に日本人によって書かれた文書で、天王星に触れているものを私はまだ見つけていない(荻原氏[4]によると、『ユラヌス表』という足立信順による天王星位置計算結果の写本が現存しているということであるが、成立、内容については未詳である)。

しかし、文献[6]で紹介したように1802年に幕府天文方・高橋至時(1764-1804)が書いた『諳入利亜(あんげりあ)暦考』の元資料である1795年用の英国航海暦に天王星が載っていたことがわかっている。間重富(1756-1816、重新の父)が高橋至時に宛てた書簡に、この航海暦の内容に触れた記述があり[7]、少なくともこの二人は英国航海暦に新惑星の位置推算のデータが載っていたことを知っていたはずである。しかし、彼らはいずれも新惑星について文書に残していない。推測するに、彼らは新惑星についての議論と研究をこの時点において「保留」にしたと考えられるのである。彼らはプロの暦学者であったので、観測することすら難しい惑星を研究対象とすることができなかったのであろう。彼らの死後、後継者によって天王星の観測が行われたのであるから、この「保留した」というのは少なくとも結果的には事実であった。

ここで新たな謎がある。この英国航海暦に新惑星は"Georgian"(ジョージの惑星)という名で記載されていた。しかし、天文方グループは、新惑星を通常「ユラニス星」、「ウラヌス星」、あるいは「ユラニュス星」などと呼んでいる。「ユラニュス」はオランダ語でのほぼ適切な発音表記であり、彼らはオランダ語経由でも天王星についての情報を得たらしい。1813年にロシア人ゴロヴニンを足立左内信頭(1769-1845、信順の父)が松前で取り調べた際のゴロヴニン側の記録『日本幽囚記』に、信頭らが天王星とその衛星について知っていたことが記されている[2,4,6]。これ以前の時点で、彼らが、何らかのオランダ語(あるいはドイツ語か)の書物によって天王星についての情報を得ていた可能性が高い。その書は具体的に明らかにできていないが、私の推測では、それは天文の専門書や天体暦に類するものではなく、一般の科学書あるいは他分野の科学書、または、百科事典、年鑑の類ではなかったかと考える[2,6]。佐藤明達氏は『厚生新編』の原著(フランス人ショメール著の事典の蘭訳本)などの可能性を指摘されている[8]。まとめられた日本語の『厚生新編』に天王星のデータは載っていないので、これは確認できないが、もちろん、日本語に翻訳されたことがなくても、西洋書の百科事典や年鑑類で天王星について拾い読みがされたことは十分にありうることである。

4.天王星観測のための要件

新惑星を見た経験のない日本人が、西洋人の直接の助けを借りずにそれを観測するためには、あらかじめ様々な知識を持ち準備をすることが必要である。天王星の位置予報、明るさの予想、十分に詳細なその付近の星図、そして小口径であっても望遠鏡は必須である。これらの要件が揃って初めて彼らは天王星の観測に成功したはずである。

天王星の予報位置については、1795年の英国航海暦を見ていたとしても、それだけで1824年の初観測時の位置を推定するのは不可能である。その間に、天王星は恒星天を120度ほど移動しているからである。しかし、天王星の軌道要素を知っていれば、計算で概略の位置予報は出せたであろう。これについては第6節で議論する。天王星の明るさについては、天体暦には出ていないが、科学書やオランダ人経由で何らかの情報をつかんでいたかもしれない。高橋景保の所蔵する蘭書のひとつに「天王星は月が照らしていない夜に肉眼で見える」と記載されていた[9]。また、天王星の大きさと距離のデータからある程度は推定できたかもしれない。星図については、荻原氏の研究によって、伊能忠誨(1806-1827)が作った星図が決定的な役割をなしたということが明らかになった。忠誨は、伊能忠敬の孫で、当時の日本でもっとも近代的な星図を作ったが、信順はその下書きが利用できたという[2,4]。また、望遠鏡については、足立信順が作った「星鏡子午線儀」が使われたと『寛政暦書』の巻二十三、「星鏡子午線儀」の項に書かれている[2,5]。そこに天王星の観測の詳しい記述はないが、観測機器については詳細に紹介されている。

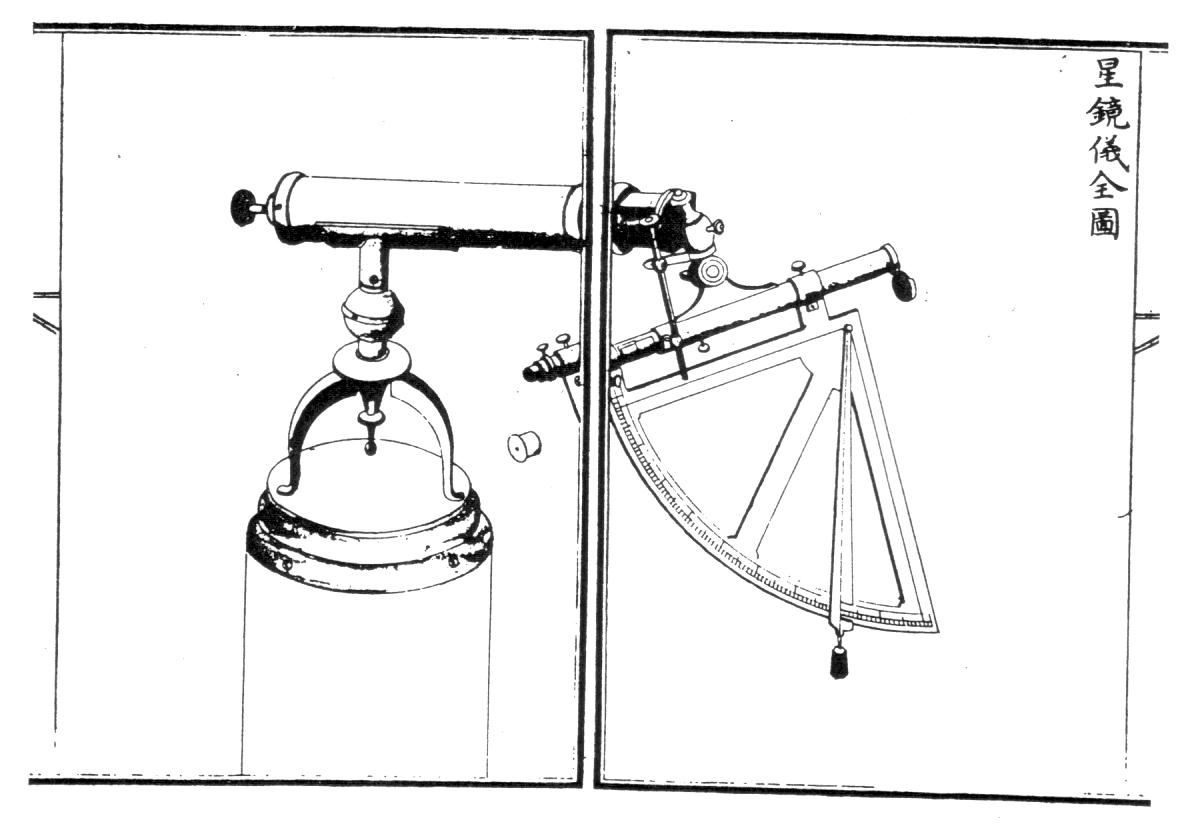

天文方が天体の子午線通過(南中)時刻を測るのに用いる子午線儀は、伝統的には空中に地軸と並行に糸を張ったものであった。しかし、『寛政暦書』の図によると、信順の星鏡子午線儀はこれと異なり、東西方向に水平に設置した円筒形の軸に、望遠鏡の付いた象限儀(四分儀)を取り付け、それを子午線の面内で動かして天体の南中高度を測るものであったようである(図1)。その望遠鏡の長さは1尺1寸、直径6分5厘、象限儀の半径6寸3分という、かなり小さいサイズのものであった[5]。

|

|

|

図1:『寛政暦書』巻十九にある星鏡子午線儀の図。図内には「星鏡儀全図」とあるが |

5.天王星観測のストーリー

天文方のグループによる天王星観測の経緯について、荻原氏の研究[1-4]から発展させて考えると以下のようになる。荻原氏は、天王星観測を立案し実施を指揮したのは、おそらく天文方の高橋景保(1785-1829)であったという。そうだとすると、その動機は、父・至時の遺志であったかもしれないし、景保が日本の科学のレベルを少しでも西洋に近づけようとしたのかもしれない。景保は、天文計算では父・至時や弟の渋川景佑に及ばなかったが、より広い分野での西洋との学問交流については熱心で、政治的手腕にもたけていたらしい。地理学の分野では、彼の学問的な興味と幕府の海防の必要性の要求をうまくマッチさせ、世界的に見ても作製が遅れていた日本近海の地図の精度を大きく向上させた。(しかし、その努力が勇み足となって「シーボルト事件」を起こしてしまった)。また、官暦の「五星暦」(惑星の位置推算)を完全にするために、それに天王星の位置推算を加えようとしたのかもしれない。天王星に関する必要なデータは、景保が中心になって集めたのであろう。

私は、景保の天王星観測の指令が、まず景保の助手でグループ内でもっとも天文計算の実績のある足立信頭(1769-1845)に下され、それがその息子の信順にまわってきたものと見る。信順も計算について天才的であったという[4]。間重新は、のちに信順を非難する渋川景佑への書簡(1831)[1,10]の中で、信順の計算を高橋至時の遺法を受け継いだものとしながらも彼のずば抜けた才能を認めている。そして、その信順が伊能忠誨に天王星の観測のための星図を用意してくれるよう依頼したのではないか。その星図は、もともと景保が忠誨に指示してつくらせたものだという[3]。忠誨と信順はともに年齢が若いこともあり(1824年に忠誨は19歳、信順は29歳)、日頃から気楽なつきあいがあったのかもしれない。

信順による1824年の天王星の観測結果は伝わっていないが、その翌々年、1826年に行われた間重新の観測については、天王星の位置をプロットした星図「連測軌蹟之図」(文政九丙戌 烏剌奴斯諸数並図)が残っている。荻原氏によると、背景の恒星図は忠誨星図に酷似しており、その下書きを利用したものであるという。そして、信順もこの2年前に同様の星図を使って天王星を観測したという推測がされている[1,3,4]。

それでは、信順の観測と重新の観測はどういう関係にあったのであろうか。重新は、信順を非難した景佑あての書簡で、自分も観測したことについて触れているが、信順の観測との密着した関係は述べていないので、この2人の観測はそれぞれ独立して行われたようである[10]。また、『寛政暦書』に、信順が天王星を「初見」したのち「続いて毎歳連測」(後出)とあるので、重新の観測の前後も信順は観測を続けたらしい[5]。景保の指令に端を発し、忠誨の星図を使ったことは両観測で共通しているのだろうが、重新は独自の判断で観測を始めたものと思われる。

荻原氏は、信順と重新は英国航海暦のデータを用いて観測をしたと推測している[2,4]。しかし、景佑が英国航海暦を(初めて?)入手したのは重新の観測の翌年の1827年だというので[11]、この点は微妙である。信順ののちの行動から推測するに、信順は独自の天王星の位置推算によって観測に成功した可能性のほうが大きいのではないだろうか。そうでなければ、天王星の観測に関連して、信順が自らを売り込み、さらに重新や景佑が信順の天文計算の優秀さを認めることもないように思う。いっぽうの重新の観測は、信順の観測結果を延長したか、あるいは、景佑が得ていたかもしれない英国航海暦の断片的な情報を利用したのではないか。重新は観測結果を景保に報告したと書いているので、景保の要請に応じることが彼の目的であったのだろう。重新の父の間重富は、若くして父を亡くした景保・景佑にとって学問上の大恩人であり、彼らは重新の研究を最大限に支援したはずである。

その後、1828年用英国航海暦を研究した景佑は、それを抄訳した『諳厄利亜航海暦』に、日本の公式文書初となる天王星のデータを載せた[6,11]。景保と景佑の仕事の分担については、景保が西洋の学問全般について広く情報を集め、研究体制を整えてその発展を指揮したのに対し、景佑は「ラランデ暦書」を利用して初めて西洋書に完全に基づいた日本の暦法を確立することを担当したということであったようである。

6.天王星の初観測時の条件

『寛政暦書』によると天王星の観測は、文政七年四月十五日に初めて行われた[2,5]。その巻二十三「星鏡子午線儀」に、足立信順が製作した星鏡子午線儀が観測に使用された例の一つとして、天王星の観測が紹介されており、「七年甲申四月十五日晨初見新緯星由剌奴斯継而毎歳連測」(文政七年(甲申)四月十五日の明け方に新惑星ユラヌスを初めて見、続いて毎年連続観測をした)とある。これはグレゴリオ暦で1824年5月13日にあたる。計算によると、この時、天王星は、いて座の天の川の東のほとりにあり、夜明け前に南中する位置にあった。このことから、信順は、天王星が恒星の多い天の川を数年間かかって渡ってそこから脱出し、明け方に子午線経過(南中)観測ができるようになった最初のシーズンの始めを狙ったように見える。(図2にそのシーズンの天王星の動きを示す)。初観測の日の天王星の江戸での南中時刻は現在の日本標準時で3時26分で、この時すでに薄明が始まっていた。これは、以前からこの時期を見込んだ周到な準備と計画があったことを意味するように思える。(ここでの計算は、ステラナビゲータVer.9[12]による)

|

|

|

図2:1824年の天王星の南中観測ができる期間における天王星の視位置 |

次は、初観測時にただちに天王星が同定できたか、という問題である。これは信順が利用した予報の精度がどのくらいであったかに依存するので、それがわからないので何とも言えない。

ここで信順がどのくらいの精度で天王星の位置を推算できたか推定してみる。信順が西洋で発行された1824年の天王星の天体暦を見ておれば、そこには一発で天王星を同定できるだけの精度の位置があったであろうから全く問題はない。このことは、赤経・赤緯線の引かれた忠誨の星図の精度からも十分保証できる。しかし、私は、上に述べたように、信順が1824年用の英国航海暦を利用した可能性はそれほど高くないとみる。

信順は、自分で開発した「高橋至時の遺法」に従って惑星の位置推算を行ったのであろう。それは、ケプラーの法則を用いて惑星の位置を予報する計算であったはずである。もし信順が天王星の完全な軌道要素を把握していれば角度の1度よりもずっと良い精度で、天王星の位置を推算できたであろう。これはやはり初回の観測で天王星を同定することが可能な精度である。天王星の完全な軌道要素は当時刊行されていた西洋書から入手可能であった。さらに、元期における天王星の黄経のデータ、あるいは任意の時における天王星の位置データ(過去の天体暦の予報位置、もしくは、ある元期における天王星の黄経や近点離角など)も必要である。いずれにしても、これが概略でもわからないことには、天王星が1824年に空のどの方向にあるのかまったく特定不可能だから、信順が天王星観測に成功したからにはその情報を握っていたはずである。

彼が参照したのが一般向けの科学書であれば、事情は少し違ったかもしれない。その場合は、天王星の軌道データは、公転周期と軌道半径しか出ていないかもしれないからである。しかし、公転周期の知識だけでも、それほど遠くない過去の任意の時点での天体暦の予報位置のデータがあれば、概略の天王星の位置推算を行うことができたであろう。たとえば、仮に初観測時の20年前(1804年ごろ)の天王星の位置データがあれば、軌道半径のデータだけから近似計算で約3度の精度で予報が出せたはずである。それは、天王星の軌道を円で近似し、軌道傾斜が小さいことを仮定すればよいからである。幸運にも天王星の軌道傾斜は小さく、それは黄道から1度以上はずれることはない。ただ、若干の離心率を持つ楕円軌道を持っていて1798年に近日点を通過したことにより、円軌道で計算すると進行方向(黄道方向)に20年で3度くらいのずれが生じるのである(ずれの大きさ楕円軌道上の位置によるので期間に比例して増えるわけではない)。

仮に予報位置に3度内外のずれが生じたとしても、それをあらかじめ警戒していたなら十分に対応可能である。星鏡子午線儀を使って予想位置の前後20分間くらい観測を行ったとしてもその間に子午線を通過する天王星の候補になる6等程度の星は10個程度に過ぎないから、それらの赤経差(南中時刻の差に等しい)を記録しておいて、数日後にもういちど同様に同じ星々を観測すれば、動いている星、すなわち新惑星を容易に突き止めることができる。この手順は、天王星が初観測で特定された場合でも確認と記録のために踏まれるはずで、何も特別なことではない。予報精度や、天王星がすぐに同定できたかという事情は、観測手順にほとんど影響しなかったと考えられる。

7.新惑星観測のその後

日本初の天王星観測は、足立信順によって、続いて間重新によって達成された。しかし、これらの観測は、高橋景保が1828年にシーボルト事件の容疑に問われた(翌年獄死)こともあって、公に出ることはなかった。景保は天文学上の業績の評価が分かれる人であり、天文学の素養や知識に特に優れたものはなかったと言われるが、間、足立、伊能各家の協力を得て彼らの能力を活用し、関係を取り仕切って、官学における洋学の幅を広げることに大きく貢献した。天王星初観測もその成果のひとつであったが、そのあと不幸な巡り合わせに会うことになった。

景保の死後、足立信順は天王星観測の業績をひっさげて自分を幕府天文方に推挙してもらうよう画策をはかり、重新の書簡にある批判につながることになる。荻原氏によると、これは、高橋家が天文方として取りつぶしになったため、そのままでは足立家が失業してしまうので、信頭と信順でそれぞれで二股をかけ、天文方に昇格することを目指したのだという[1,4]。おそらく、信順は、次の改暦の際に天王星を官暦に入れることを提案し、それには自分が直接的に改暦を率いることが必要だとする作戦であったのであろう。しかし、結局、父の信頭のほうが天文方になったので、この企ては不要になった。そして、信順は信頭より先に世を去ったため、天文方につくことはなかった。

残るは、渋川景佑と足立信頭が目指した西洋書による改暦(天保改暦(1845施行))であったが、これは天王星発見以前の天文書「ラランデ暦書」に基づいているもので、結局、天王星の暦が載ることはなかった(『新巧暦書』(1836))。民間において実用的な洋学知識が普及していた時代に、実用の役に立たない惑星の位置推算が官暦に載っていても、もはや尊敬される価値も特別な威厳もなく、かつ4つの小惑星がすでに発見されていたことを考え合わせると、天王星の暦を公式に掲載することに大きな意味はないと判断されたのではないだろうか。もちろん、天王星や小惑星の軌道は、太陽系天文学上の重要なテーマであったが、それは幕府天文方の職掌範囲の外であった。また、西洋の天文学が東洋人の知識より進んでいることを強調しても、彼等の利益にはなるものではない。足立家が天文方となったのちは、信頭も信頭を継ぐことになる信順の子の信行にもこれに異存はなかったのであろう。すでに、民間に出回っている西洋科学の普及書に天王星の記述が普通に載っている時代になりつつあった[6,9]。幕府天文方が習得した西洋天文学は幕末にそれなりのレベルに到達したのであるが、実用性のみならず学問の興味からも、世はもはやそれ以上のことを必要としなかったのであろう。

こうして、江戸時代の日本でまれにみるアカデミックなプロジェクトであった「天王星の観測」は、関係した人々の立場と思惑、官学としての価値、そして洋学の進歩という時代のうつろいのはざまに埋もれ、関係者自らの手によって葬り去られてしまったのである。しかし、それが幕末の動乱をへて、明治維新後の日本の天文学の発展にどのように受け継がれていったかは、今後の分析を要する問題であろう。 (終わり)

謝 辞 : 幕府天文方の天王星観測に関わる文献を紹介いただき、議論をして下さった角田玉青氏に感謝します。また、日頃から江戸時代のハーシェル関連文献の紹介、論評と励ましをいただいている佐藤明達氏に感謝します。荻原哲夫氏と直接にこのテーマについて議論することはできませんでしたが、氏のご業績とお出会いした機会の楽しい思い出を偲び深く感謝の意を表します。

<文 献>

[1] 荻原哲夫「伊能忠誨星図と天王星検出一件と『星学手簡』(その1、2)」 天界89, 71-75,

295-299、(2008)

東亜天文学会.

[2] 荻原哲夫 「足立左内・重太郎の墓碑について」ブログ「東亜天文学会_前歴史課長の試み」(2008/05/21 11:46:00)

(2008),

http://kitanet.easymyweb.jp/member/ogiwara3/?c_id=10473

[3] 中村士、荻原哲夫「高橋景保が描いた星図とその系統」 国立天文台報8, 85-110 (2005) 国立天文台,

http://library.nao.ac.jp/naoreport/8-34-3.pdf.

[4] 荻原哲夫「『もうひとつの伊能図』はすぐ役立っていた」伊能忠敬研究51(2008) 伊能忠敬研究会,

http://www.inopedia.jp/img/f_users/r_107877438img20100904223304.pdf

[5] 「寛政暦書」(1844) (日本科学技術古典籍資料 天文学篇2, 霞ケ関出版)

[6] 上原貞治「『日本におけるハーシェル』初出の探索」 日本ハーシェル協会 デジタルアーカイブ(2009),

http://www.ne.jp/asahi/mononoke/ttnd/herschel/a-text/Herschels_in_Japan.html

[7] 『星学手簡』、間重富、年月日不明(享和元年または二年)(1801または1802)(『麻田剛立資料集』など)

[8] 佐藤明達「上原貞治氏の『「日本におけるハーシェル」初出の探索』を読んで」日本ハーシェル協会

デジタルアーカイブ (2009),

http://www.ne.jp/asahi/mononoke/ttnd/herschel/a-text/Herschels_in_Japan.html

[9] 上原貞治「帆足万里『窮理通』にある天王星とその衛星についての記述」日本ハーシェル協会

デジタルアーカイブ (2010),

http://www.ne.jp/asahi/mononoke/ttnd/herschel/a-text/hoasi_banri_uranus.html

[10] 書簡、間重新、天保二年十二月十八日付 (1831)(『麻田剛立資料集』など)

[11] 「諳厄利亜航海暦(あんげりあこうかいれき)」の解説記事、(「第二十九回展示・江戸後期の天文暦

(2003年10月25日〜)」 (2003),

http://library.nao.ac.jp/kichou/open/029/index.html 国立天文台図書室;

「英国航海暦1828」、"The Nautical Almanac and Astronomical Ephemeris for the Year

1828", London (1825)

(グーグルブック)

[12] 天文ソフト「ステラナビゲータVer.9」アストロアーツ (2010)