研究所の記録

実践の歩みとアーカイブ

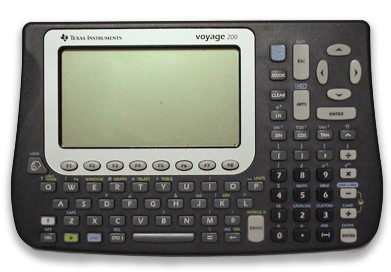

グラフ電卓(TI-92/Voyage 200)を核にした実践の歩みと初期段階の構想。

本研究所の活動ではグラフ電卓が重要な役割を果たしてきました。グラフ電卓とは、数式やデータを入力すると関数のグラフ描画・数値計算・シミュレーションなどが行える教育用の関数電卓です。特に米国 Texas Instruments 社の TI-92 や Voyage 200 は、キーボードと大画面を備え、数学の「実験」「発見」「発表」を可能にするツールとして世界の教育現場で活用されてきました。研究所では、このグラフ電卓を授業や講習会で積極的に用い、新しい数学教育の実践を進めています。

設立当初の計画と実現した事柄

以下6項目が、設立当初に計画していた主な活動と実現した事柄です。

1. グラフ電卓講習会の開催

計画

2000年4月より、毎月第4土曜日(公立学校休校日)午後1時より5時まで、清風高校会議室で、西日本の数学教員を対象に、「グラフ電卓講習会」を開催する。

これはグラフ電卓の操作を伝えるのではなく、生徒と同じ立場に立って、同じ教材で「発表すること」「鑑賞すること」「作ること」を体験してもらうための会である。

実現したこと

2000年5月より2003年3月まで延べ20回以上の「グラフ電卓講習会」を開催。参加者は北は仙台、南は沖縄まで延べ300名以上の参加者により行われた。

3年を経過した段階でひとまず初期の目的を達成したので終了とする。

2. 理数科でのグラフ電卓授業実践

計画

1999年度に引き続いて、理数科3年A組で、公庄が月に1タイトルの割で月に3回ほどグラフ電卓を使用した数学授業を実践する。

これは問題提起が1時間、その後実際の実験、思考、まとめ、レポート作成は家庭学習となり、レポート提出後に、レポート報告と議論で2時間の構成である。

この授業の詳細は、グラフ電卓講習会やHPで公開する。

実現したこと

2006年現在も公庄の担当クラスでは、全員がグラフ電卓を常時使用して新しい数学教育の実践中である。

また2003年度からは清風中学の宇津野仁教諭の担当クラスでは全員にTI-92またTI-92plusを持たせて授業が進行中である。この授業を受けた生徒達の感想文は必見でしょう。

3. 若手教員の勉強会

計画

2000年4月より、月1回(毎月第4土曜日以外の土曜日)に、清風高校の若手数学科教員でグラフ電卓を使った授業の報告を中心に勉強会を行い、将来はテクノロジーを使った授業が全教員で実践できるように研修会を行う。

また慣れてくれば、時間の空いているときには、公庄のグラフ電卓を使用した授業の参観にも参加して、生徒の反応などを直に観察してもらうことも考えている。

実現したこと

2004年からは平常の授業時間割の中に「グラフ電卓研究」の駒を入れてもらい、本校の若手教員が集まって毎週研修を続けている。

2006年5月からは、この勉強会で培ったノウハウを用いて藤田教諭、角田教諭が中学生に毎週土曜日にtechnologyを使った特別数学講座を開講する。

4. 数学教育研究所ホームページの作成

計画

2000年3月頃から、数学教育研究所のホームページHPの作成を開始し、これは清風高校のHPやT^3JAPANのHPとリンクを張って、広く内外に情報を発信する。

HPの内容は、主に実践済みの教材集、活動報告、会の案内、意見交換の場、海外の情報を考えている。

実現したこと

最初は清風高校の公式HPの中に数学教育研究所のページをUPしていたが、諸般の事情のため、公庄が単独で数学教育改革のためのHPを立ち上げ現在に至っている。

今ご覧のHPがそれである。

5. T^3JAPAN 年次大会の開催

計画

T^3JAPAN 年次大会を隔年に清風高校で開催する。2000年はICME

JAPANが東京で開催されるので、それに併せて東京でT^3JAPANも開催される。従って大阪では1999年に引き続き、2001年から隔年開催となる。

これは日本の大学、高校、中学、教育委員会等からの参加が主であるが、これまでは毎回、海外からの参加もあった。

前回1999年のT^2JAPAN SEIFU

は約200名の参加で8月に2日間行われた。ここでは理論よりも実践を重んじ、各研究機関での実践報告が中心となる。

ただこれを機会に「テクノロジーを利用した数学教育」を行う仲間も増やしたいので、初心者向けの講習会も平行して行う。

実現したこと

1999、2001、2003、2005と隔年でt^3JAPANを大阪清風高校で開催した。

次回は2007年に第11回。

6. 出張研修・講演活動

計画

西日本の各地でテクノロジーを用いた数学教育の研修を希望する人たちがあれば、現地に赴いて指導・助言を行うようなこともできるだけ実施したい。

実現したこと

研究所設立以来、要請があれば全国に赴いて教員向け講演、workshop、公開授業を行ってきた。

これまでの主な公開授業、講演、workshopは次のような場所である。

福岡県自由が丘高等学校、広島県福山盈進高校、長野県伊那北高校、広島工大付属中学、倉敷天城高等学校、福井県敦賀気比中学高等学校、山形県三川町教育委員会、青森県教育委員会、金沢工業大学、堺市立浜寺小学校、兵庫県東播磨地区数学研究会、日本数学教育学会、日本数学協会、大阪府算数数学教育会、大阪女子短期大学付属高校、全国理数科研究会、大阪私塾連合会、奈良県教育委員会、その他大阪府内の小学校・中学校などの研究会

長期的展望と実現状況

さらに、長期的展望としては次の2項目を予定している。

1. 理数科用教科書の自主作成

計画

学校の教科書は、文部省の検定を受けた教科書を使用することになっていますが、いずれ検定制度もかなり規制緩和されて、学校の自由裁量の部分が取り入れられると考えられます。

現在でも、理数科用の教科書は、教科書会社が採用数微少のため、編集をしておりません。従って現在においても、理数科用教科書は、学校独自の物を使用してもよいはずです。

今は適当な教科書がないので、一般の教科書を代用しているのですが、清風高校の理数科用の教科書(当然6年間一貫教育を視野に入れて)を自主作成することを活動に加える。

実現したこと

2000年4月より執筆を開始し、2002年10月に東京書籍より『New Math

Symphony with

Technology』のシリーズ名で、中学用6冊(幾何学入門、幾何学I、幾何学II、代数入門、代数学I、関数入門)を出版。

続いて2004年6月に高校用4冊(幾何学III、関数I、関数II、離散数学)を出版。

残り2冊(関数Ⅲ、確率統計)は原稿は2005年に東京書籍に渡っているが、これまでの10冊の売れ行きが芳しくないことが理由で出版の無期限延期となって現在に至っています。

2. 保護者対象「公開講座」

計画

学校の教育活動は、保護者の理解と協力を得れば、よりその効果が現れます。そこで、保護者対象に「公開講座」を開くことを考えている。つまり保護者にも新しい数学教育を体験していただくわけです。

テクノロジーを利用した数学が、実際にどのようなものであるのか?

数学が社会生活の中でいかに有効に利用されているのか?

を肌で感じていただけるようにするわけです。

もちろん内容は、数学だけに限る必要はありません。「古典文学」「歴史学」「地理学」「生物学」「物理学」「経済学」「仏教学」「英文学」など社会人向けにまとまった内容の話ができるのではないでしょうか。

このような公開講座も含めて、清風が大阪の生涯学習の拠点となり、この方面でも多くの情報発信の基地となることを考えています。