正月休みに入った頃から、何やらPC周りで「チリチリ」音がしているのに気が付いた。さして大きな音でもないし、何かが致命的に壊れたようにも思えない為しばらくはそのまま使い続けていたのだが、いったん気にしだすとどうにも気持ちが悪い。どこかのネジでも緩んで振動しているのかと、筐体の側板を開けしばし耳を近づけていると、どうやら電源ユニットの中から聞こえてくるようである。

取りあえず、電源ユニットを筐体から外しカバーを取ってみたが、素人の私に分かるわけも無く、目に付く数個のネジを増し締めし、ファンについたゴミを掃除して元に戻した。

結果は、「ダメ」であった。やはり"あの音"は消えなかったのだ。「こうなりゃ電源交換だ」とばかりにWebにて情報収集をしていると、世の中には色々な人がいるもので、「そこまでやるか!」と言う程電源に拘ったサイトを発見した。たしかに、PCにとって電源とは「目立たないが大事な物」である。「ケースを買えば付いている物」としか認識していなかった私には"目から鱗"であった。

|

| Antec True380 パルテックダイレクトの 通販で購入。 (装着時の天地は逆です) |

散々物色した後、候補は二つに絞られた。(しかし電源でこんなに悩む事になるとは!?)

Seasonic「SS-350FS」とAntec「True380」である。どちらでも良かったのだが、12Vに若干余裕があり、何となくマニアックっぽい(私が勝手にそう思っただけだが)Antecを買う事にした。

使ってみると "例の音" はもちろん無くなり、ファンが2コの割に静かで満足できる物であった。欠点は、私としてはもう少し見た目の高級感が欲しかったかな(^^;)と言う所である。しかし電源が意外と高い物であると言う事を始めて知った。この値段なら、安物のケース(電源付)が買えてしまうのが何とも....!?

実は、このWebサイトの公開日は2003年2月13日である。では何故3月記としたかと言うと、度重なる不具合修正(どこかの会社のアップデートみたい?)を加えているうちに、気が付くと優に一月が過ぎてしまっていた為である。

もともと、ホームページと言う物を作ってみたいと言う欲求は、以前からあった。がしかし、問題はその中身であった。特に何かに秀でた知識を持ち合わせているわけでもなく、没頭している趣味があるわけでもない。現状ではパソコン(いじり!?)が趣味とも言えるのだが、この分野では、それこそ初心者向けからマニアックな物まで、充実を極めたサイトが数多く存在するのだ。

と、こんな事を考えながらズルズルと来ていたのだが、きっと「このまま何もせずにいても、何も思いつかないだろう」との"悟り?"から、「先ずはただの日記サイトでも良いではないか」と重い腰を上げたのである。

ところが、いざ作り始めてみると、中々思うように行かない。普段何気なく観覧していたホームページ(正確にはウェブサイトか?)のように"カッコ良く"出来ないのである。

もちろんデザイン等はセンスの問題なのだろうが、それ以前に、やはり知識不足を痛感させられたのである。更に言えば、ブラウザによって見え方が違うなど、思ってもいなかったのである。

これらの件に関しては、機会があれば「・・・奮闘記」とかにまとめてみたいと思うのだが、ここでも助けられたのは、ウェブ上に数あるHTML入門系のサイトであった。あらためて、インターネットの利便性を痛感したのである。

これまで私のパソコンは、それなりにアップグレードを重ねてきた。その殆どはCPUとこれに伴うマザーボードの新調であった。そんな中ビデオカードだけは、初自作の時に、何かの雑誌で非常に評判の良かったMatroxのMillenniumG200を購入、翌年以降は同G400を3年以上使い続けていたのである。

もちろん、現状なんら不具合もなく、私の用途であればスペック上も問題はない。しいて言えば、自作愛好者ご用達?のベンチマークソフトが、まともに動かない事であろうか。「3DMark03」は、DirectX9が必要なので仕方ないとしても、同2001SEでもいくつかの場面がスキップされてしまうし、FF XI(FINAL FANTASY XI Official Bebchmark)などは起動もしてくれない。「何とか画面位は見てみたい」とは思っていた。そして、未知の他社製品への好奇心から、たまには違う物も・・・などと考えていると、物欲が高まってしまったのである。

そんな折、nVIDIA社が新しく発表したFXシリーズに興味がわいた。もっとも、ゲームなどしない私にとって、超ハイスペックな上級クラスのものは選択肢に無い(と言うか買えない^^;)ので、最も下のクラスでありながらDirectX9に対応した、FX5200に興味を持ったのである。しかもこれには、ファンレスモデルも用意されていた。(=静か!!)

と、ここまで来て、知らないが故の不安が湧いてきた。これまで使ってきたMatrox社製は、文字の作画や発色に於いて絶大の評価を得ていた。それが、明らかに悪化するような事にならないのだろうか?と言う事である。そこで、例によってネット上での情報収集を開始。結果を私なりに総合評価すると、nVIDIAよりはATI、と言う事のようである。そこで今度は、ATI製品についての情報収集が始まった。頭の中では、更に紆余曲折が続いたのだが、結局コストパフォーマンスがよさそうなRADEON9100に行き着いた。

早速、4ヶ月ぶりの日本橋へ。数店を巡回後購入店を決定。箱物には目もくれず、バルク品の陳列棚を物色していると、RADEON9000〜9700proまで"微妙?"な値段で並んでいるのである。目当ての9100は128MBのもので11,000円。隣には9500の64MBが16,500円。更にその隣には何かと噂?の9500 128MBが20,000円・・・等〃。ここで何故か、財布の中身を思い出しながら、自問自答している私(?o?)。結局レジに持っていったのは、Sapphire製バルクのRADEON 9500であった。(汗)

帰宅後、早速乗せ替えて確認。十分綺麗である。発色の違いからか、若干画面が淡くなったように感じるが、かえって目に優しいかもしれない?し、文字が見辛いような事も無い。しばらく使ってみないとよく分からないが、取りあえず満足できそうである。

尚、記念?に行ったベンチマークはコチラ。ドライバーは、付属の物が古かったので、CATALYST3.2をダウンロードしてきて使用した。

昨年暮に手に入れた Pentium4 2.4B は、3.2G の OC 状態ですこぶる快調に今日に至っていた。4月にはビデオカードも新調し、当分手をかける必要は無い...ハズ !?...であった。

ところが・・・である。5月ごろからWeb上では、Intelが新たに市場投入したチップセット(及び搭載マザーボード)と、新規格の Pentium4 の話題で盛り上がってきたのである。

当初、CPUの方にはあまり興味がわかなかった。ハイパー・スレッディング(HT)なる新技術が導入されているものの、動作クロックの向上が無かったことに加え、使用中のCPUが "非常に出来の良い !?" ものであった為である。

しかし、新チップセットである 875 や 865 搭載マザーには魅力を感じていた。何故なら、パフォーマンス向上に大きく寄与するであろう FSB800 への対応や Serial ATA ・ AGP 8X ・ Dual Channel DDR400 など盛りだくさんな内容となっていたからである。更にこれらのチップセット発表当初は、次期 Pentium 4(5?)「Prescott」にも対応するという事になっていた。

その後の情報で、「Prescott」への対応はあやしくなってしまったようなのだが、FSB800版Pentium4、中でも 2.4C のOC耐性の高さや、メモリにシビアと言うマニアックな部分も手伝ってか、各(その手の)サイトは盛り上がる一方であった。

そんな中、私は新システムの導入を躊躇していた。それは、BとCの違いこそあれ、同クロックのCPUの乗り換えに抵抗があったこと。かといって、3G 以上のものには手が出ない (ーー;)。それに、HT に対応するOSが Windows では XP のみであったこと、などの理由によるものであった。もちろん、発売当初は値段も高く、しばらくの様子見は常套手段ではあるが...^^;

ともあれこの月、とうとう欲求の押さえがきかなくなってしまい(まるでガキ?)、一気の散財と相成ったわけである。

▼購入品目 & ファーストインプレッション▼

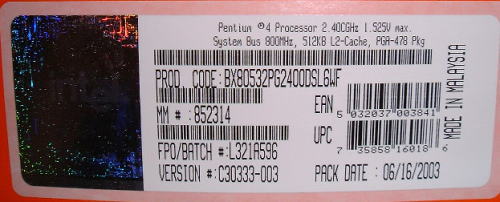

| CPU・・・Pentium4 2.4C (SL6WF) FSB800、HT 対応の中では最も低クロックではあるが、OC 耐性の高さで人気のモデル。今回は無作為に(ロット等を気にせずに)購入した。 このCPU、所謂当たりの物だと 3.8GHz 位まで OC できるらしいのだが、私の物は スーパーPi 完走限界3.5GHz(T_T)、結局、常用は以前と同じ3.2GHzとする事とした。 |

|

| HDD・・・Seagate Barracuda 7200.7 80GB (ST380013AS) どうせならシリアルATAも使ってみようと思いこれを購入。Seagate を選んだのは、これまで使ってきた Barracuda ATA IV(ST340016A)が非常に静かで快調だったからである。 しかし使ってみると、こちらは結構ジリジリ音がする。Barracuda 7200.7 の UltraATA 版は使ったことが無いが、コスト的に見ても若干失敗したかな?...と言う印象をもった。 |

| OS・・・Windows XP Professional ServicePack 1a (OEM版) ひょんな事から、とうとう XP を使うことになってしまった。 特に毛嫌いしていたわけではないのだが、これまで Windows 2000 から乗り換えるメリットが見出せなかったのだ。 まぁ、後2年近くこのままと言うのも何なので、良いきっかけだったのかもしれないが...!? |

その他では、3DMark03 の結果が2632=>2673と若干アップしたものの、AGP 8x による優位性は殆ど感じられなかったし、ハードディスクの S-ATA にしても、そもそも記録密度が40GB/Platter=>80GB/Platterと成っている事を考えると、いささか?マークが付くように感じる。

しかしトータルでは、CPUが同クロックであることを考えると、十分なパフォーマンス向上が図れたのではないかと思う。当初はメモリの相性なども若干心配していたのだが、問題なく手持ちのもので DualChannel で動いてくれたし、何より最新のテクノロジーを我が物にしたと言う満足感が得られたのだから.....!?

これまで幾度と繰り返して来たことではあるが、我が家の場合、メインマシンをバージョンアップすると、"おさがりパーツ" を順次 セカンド⇒サード と移植していく。今回の場合、先月のバージョンアップによって CPU・MB・HDD がお下がりパーツとなった。しかもまだまだ十分現役 !?で通用する部品たちである。

ところが CPU に関しては、前々回あたりからこの恒例行事が滞っていた。それはセカンドマシン(嫁機)の電源容量の問題で Pentium4 を移植できなかった為である。

この電源、容量不足な上何やら変わった形状をしていて、ざっとWeb上で調べた限りでは適合するものが見つからなかった。もちろん ATX_12V(所謂田型)コネクターも付いていない。こうなりゃケース交換 !?...しかし散財したてで余裕が(泣)...などと考えながら何時もの様にWeb巡回(徘徊?)をしていると、「ツクモオリジナルM-ATXケース ネットショップ特価 限定30本 \4999」 なる広告を発見! 見ると、所謂ATXの小型版的スタイルではなく、5インチベイを縦に配し横幅を狭くした形状のものであった。

さらに、OEM元や価格等を調べてみると、UAC の「UACC-1007b-SLT」 と言うのが該当品で、こちらの型番での販売価格は、7,000円台が相場のようであった。おまけに "ツクモオリジナル" では、リアの廃熱ファンが標準装備となっていた。(^-^)

結局、値ごろ感からこのケースの購入を決定!、早速注文したのである。欲を言えば、OEM元では用意されていたホワイトカラーが良かったのだが (モニタもキーボードも白いし...) ここは妥協することにした。(^^;

| 右の写真は、今回のケースに付属していた電源。現状の構成であれば容量的には問題ない。音の方も、小型の割には静かな方ではないだろうか?...たぶん? ちなみに CWT(Channel Well Technology) は、TruePowerシリーズでお馴染みの Antec の OEM 元である。 |

|

|

|

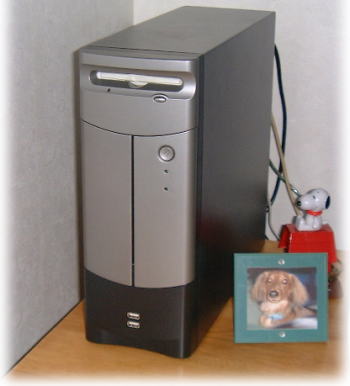

写真は、お下がりパーツ組上げ後の内部の様子と外観。 幅の狭い M-ATX ケースではあるが非常に組み立てやすく、外見さえ好みに合えば人に勧めてもイイかな〜?と言う印象である。もちろん AGP・PCI とも標準サイズである。 ちなみに、前面に USB ポートが有るケースも我が家では初である。(^^; |

詳細な構成については「My PC's Info.」をご覧いただきたいのだが、取りあえず CPU(Pentium4 2.4BGHz)は3.0GHzでの常用とした。理由は、ケースの容積が小さくなった分、熱がこもりやすいと思われる事に加え、メモリが少々頼りなかった為である。尚、これまでのセカンドマシンは、HDDを除きそっくりサードマシンへと転用。HDDだけは、OS(Vine Linux)インストール済のまま(単なるズボラ !!)、元の 3rd より移設した。

私にとって初の自作...と言うよりも、初代マイパソコンである IBM Aptiva を手放し、全ての機器が単体購入品となって早4年が経過した。(自作当初は本体以外は Aptiva のものを使用していた。)

この間、物欲にまかせて散財(交換)してきたのは本体内部パーツばかりであり、よく考えると本来自分が必要とする処理能力が備わっていれば、めったやたらと取り替えなくてもよいハズ?のものばかりなのだ。ましてや、特に高負荷作業などやらない私の場合は尚更である。まぁ、趣味の世界はそう論理的なものではないのだが...!?

ところで、PCを構成する機器のうち最も使用頻度が高く、実作業(遊び?)上の効率に直結するのは、モニター・キーボード・マウスではないだろうか?。そしてこの3機器については、この4年間買い換えることもなく使い続けていた。

そんな折、Microsoft から新マウス発売のアナウンスがあった。実はこの4年間使い続けているマウスも同社のホイールマウスである。比較的手の小さな私にはとても馴染みがよく、愛用品の一つとなっていた。これまでも、ワイヤレス・オプティカルなどの進化については周知していたのだが、これらは私にとってあまり興味の対象とはならなかった。ところが今回発売される新マウスには、新たに「チルトホイール」なる機能が搭載されていた。これは、従来縦方向のスクロールに使用するホイール部分を左右に傾けることにより、横方向へのスクロールを可能にするというもので、これがシームレスに使い分けられるとすれば利便性は高いのではないだろうか。

そこで今回、ハイテク?新マウス「Wireless IntelliMouse Explorer」を購入してみた。はっきり言ってマウスとしては かなり高額!で、私としては結構思い切った決断となった。(^^;

▼ファーストインプレッション▼

先ず最初に感じたのは「デカ!」、その次が「重!」ということである。どちらかと言えば小ぶりなマウスを4年間使っていたのだから当然の違和感ではある。さらには、これまで使っていたホイールは、回転させるとカクカクという引っかかり感があったのだが、今回のものではそれが無く、スルスルと極端に言えば空回りしている様な感じである。しかしそれらも1週間程使っていると慣れてくるから不思議である。

先ず最初に感じたのは「デカ!」、その次が「重!」ということである。どちらかと言えば小ぶりなマウスを4年間使っていたのだから当然の違和感ではある。さらには、これまで使っていたホイールは、回転させるとカクカクという引っかかり感があったのだが、今回のものではそれが無く、スルスルと極端に言えば空回りしている様な感じである。しかしそれらも1週間程使っていると慣れてくるから不思議である。

そして問題の「チルトホイール」であるが、はっきり言ってこれはイイ!。既に縦方向のスクロールに関してはホイールの存在が当たり前に成っている者にとって、スクロールバーを使うという作業はとても煩わしく感じる。これが解消されたのだから当たり前と言えば当たり前のことである。しかも比較的良く利用するテキストエディタ等、MS以外のソフトでも殆ど利用できた。

さらに私が気に入ったのは、親指側にあるサイドボタンである。これは以前からある機能なのだが、私にとっては初体験。初期設定でIEやフォルダなどでの「戻る」と「進む」に割り当ててあるのだが、これが事の他便利なのだ。今回の購入によって、おそらくマウスの移動距離は激減したのではないだろうか?(ずぼらが加速されたとも言えるかも...!?)

以上のように切替機での問題が残った為、当面共有していたサードマシン(Linux Box)には旧マウスを直接つないでおくことにした ^^;

尚、先日某量販店で、ラトックの REX-220A という切替機に「使える!」との表示がされていた。もちろん実際に確認したわけではないが、機種によっては問題が出ないのかも知れない。