(コクピットは欠損したので、破損したガイサックのもので補いました。)

(コクピットは欠損したので、破損したガイサックのもので補いました。)|

グライドラー |

- |

Glidler |

共和国 |

|

型式番号 |

RMZ-02 |

シリーズ |

580円シリーズ |

|

タイプ |

<鳥型> |

発売 |

1983年2月(?)〜1987年9月 |

|

全長 |

5.3m |

定価 |

580円 |

|

全高 |

5.2m |

オペレーション |

ゼンマイ |

|

全幅 |

- |

ライト点灯 |

- |

|

重量 |

3.9t |

使用電池 |

- |

|

最大速度 |

マッハ2.3 |

部品点数 |

14(このほかにギア部品とコクピット部品がある) |

|

乗員 |

1名 |

ゴムキャップ |

M(黒)10個 |

|

搭載ビークル |

無 |

主成形色 |

グレー・ブルー |

|

主要目的 |

空間探査・偵察 |

キャッチフレーズ |

プロトタイプ型の空間探査機 |

|

巡航速度 |

マッハ1 |

ギミック |

羽を上下に動かしながら前進します。 |

|

緊急飛行速度 |

マッハ4.2(ブースター使用時) |

その他 |

上記キャッチフレーズは、1984年2月現在のカタログ以降掲載されるようになります。上記ギミックは、1983年11月現在のカタログ以降掲載されるようになります。尚どちらも、1984年4月現在のカタログを最後に、紹介されなくなります。 |

|

航続距離 |

2万km |

装備

|

装備名 |

搭載数 |

特徴 |

|

ビームバルカン |

1 |

|

|

対空ミサイル |

4 |

対地ミサイル4混用も可能 |

|

ブースターロケット |

特徴

|

もとは、ゾイドゾーン(2P01)の機械鳥。軽快な運動性を生かして空間探査機に改造。共和国メカの空間探査機として使用される。発展型にペガサロスがある。第1次星域戦突入時、帝国メカによりその大半が撃破された。(1985年中期製造のパッケージより) もとは、ゾイドゾーンの一惑星(ZP01)の機械鳥。軽快な運動性を生かして、空間探査機に改造。小型で空中格闘性能に優れている。(1983年2月現在のカタログより) |

掲載バトルストーリー

|

「ゾイドストーリー」 時代は地球人類が太陽系進出を果たして、恒星間飛行を目指す大航海時代に入った頃・・・・・太陽系の全く正反対の位置に、太陽系とそっくりなゾイドゾーンが発見された。惑星ゾイドは地球によく似た大気を持ち、金属鉱脈の露出が多い星だ。そのため、金属イオン濃度の高い海に誕生した生命は、色々な進化を経て、爬虫類型、昆虫型の金属細胞を持つ生物となった。金属生命体「ゾイド」の出現である。また一方では、進化の途中で枝分かれし、独自の発展の末、知的生命体である「ゾイド星人」も誕生した。 後にゾイド星人は、共和国側、帝国側に二分され勢力争いが始まった。そして両陣営は、ゾイドを主要武器である戦闘獣へと改造していった。そして今、飛来した地球人の手により、ゾイドは更に改良され戦闘能力も強化されて、注目の「メカ生体・ゾイド」となっていったのである。 |

(コクピットは欠損したので、破損したガイサックのもので補いました。)

(コクピットは欠損したので、破損したガイサックのもので補いました。)

既にオフィシャルページでも紹介あるとおり、もともとゾイドは「メカボニカ」シリーズとして発売されていた。グライドラーはその時から既にシリーズを構成していた事もオフィシャルで紹介済みである。更にそのもとをたどれば、アメリカ向けのゼンマイ組立おもちゃである「ZOIDS」を日本版に焼き直したものが「メカボニカ」であるので、グライドラーの大元は、「アメリカの鳥型ZOID」というのが正解であろう。

むき出しのパワーユニットをフレームで固定して、本体を構成している。パワーユニットは、歩行ゾイドであれば、クランクを延ばしている位置にギアを取り付けている。 取り出された回転動力は、更に別のギアを通して車輪を回転させることで前進している。本体に不釣り合いな大きな足は、車輪に取り付けられている関係から歩いているように見えるが、なんらグライドラーの前進をサポートしているわけではない。

取り出された回転動力は、更に別のギアを通して車輪を回転させることで前進している。本体に不釣り合いな大きな足は、車輪に取り付けられている関係から歩いているように見えるが、なんらグライドラーの前進をサポートしているわけではない。

グライドラーのパワーユニットには、ゼンマイを巻く軸に、オレンジ色の長楕円の様な部品が取り付けてある。これが翼の羽ばたきためのギミックとなっている。ゼンマイが巻き戻る際に、長楕円の部品が水平に来たとき翼はほぼ水平となり 、長楕円の部品が垂直になったときに翼が持ち上がり

、長楕円の部品が垂直になったときに翼が持ち上がり 羽ばたいてるような動きを演出している。ゾイドシリーズの特徴の一つに、ゼンマイを巻く軸さえもギミックに使ってしまおうと言う方法がある(全てのゾイドと言うわけではない。「パワーユニットを考える」参照)。グライドラーでは、早くもその傾向が表れている。

羽ばたいてるような動きを演出している。ゾイドシリーズの特徴の一つに、ゼンマイを巻く軸さえもギミックに使ってしまおうと言う方法がある(全てのゾイドと言うわけではない。「パワーユニットを考える」参照)。グライドラーでは、早くもその傾向が表れている。

上記「特徴」は、いつ現在のモノであるかを添えた上で紹介している。もともとゾイドは、ゾイドゾーンと呼ばれる太陽系の各惑星に生息していた機械生物を、地球人が改造して戦闘メカとした機械獣であり、何らかの緊急事態に対して全ての惑星からゾイド達が集結して、それに対処するという設定であった。スパイカーとフロレシオスを除く全ての共和国軍580円ゾイドとビガザウロ、マンモスの10体は、いずれも帝国軍という概念が生まれる前のゾイドであり、全てZP01生息の機械獣を改造したモノと設定されていた。ここから考えられることは、ゾイドゾーンの他の惑星ZP02以降の惑星には、おそらく環境が違うという理由から、全く別のデザインコンセプトを持った機械獣が出される予定であったかも知れない。

そのため、グライドラーは、後になって現れた「ゾイドストーリー」や「ゾイドバトルストーリー」にあわせるために、必要に応じて設定が少しずつ変えられていったと思われる。1985年製造のパッケージの特徴にある「第1次星域戦突入時、帝国メカによりその大半が撃破された。」という紹介は、ゾイドシリーズに帝国軍という概念が混入してきたことと、その設定からゾイドのデザインコンセプトに変更が起こったために、早い時期にグライドラーの製造を中止することをもくろんでの特徴紹介になっていったのではないかと考えられる。しかし、実際には4年半というゾイドシリーズの中でも長期に属する期間発売され続けた。

グライドラーの型式番号である「RMZ-02」も帝国軍という概念が出てからパッケージに加えられたモノである。初めて、パッケージに打たれた型式番号は、申し訳程度の大きさでしかなかったが、後には重装甲スペシャル同様の大きさにまでなっている。これらをふまえると、グライドラーの特徴は、上記に上げた以外にもまだ設定があるかも知れず、今後更なる調査が必要であると思われる。

ちなみに、83年2月現在のカタログには、全長、全幅は設定されておらず、上記データーは1985年製造のパッケージから持ってきたモノである。(1998/11現在)

前述したようにグライドラーは、当初ゾイドがはじまったときからシリーズを構成しているゾイドであった。そのため、途中から設定には変更が加えられている事も既に述べたとおりである。その結果、パッケージにも違いが表れているのである。

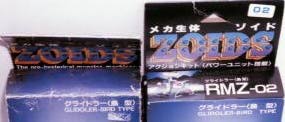

まずは表側を見てみることにする。画像は、左が当初グライドラーのパッケージ、右がゾイドストーリー設定以降のパッケージでもっとも最近のタイプのモノである。最近のタイプといっても、製造中止は10年前であり、あくまでも、製造中止時に用いられていたパッケージという意味である。パッケージのメインとなる写真は変わることはないので省いてある。しかし、上底となる部分に型式番号が打ってあるか否かの違いが一目瞭然である。当初のゾイドシリーズには、ミリタリー的要素もなく帝国軍という概念さえもないモノであった。そのため、そこには、それら要素を連想させるようなパッケージづくりは必要ないのである。当初のモノの上底は、パッケージメイン写真の空の部分の延長線でしかないのである。

まずは表側を見てみることにする。画像は、左が当初グライドラーのパッケージ、右がゾイドストーリー設定以降のパッケージでもっとも最近のタイプのモノである。最近のタイプといっても、製造中止は10年前であり、あくまでも、製造中止時に用いられていたパッケージという意味である。パッケージのメインとなる写真は変わることはないので省いてある。しかし、上底となる部分に型式番号が打ってあるか否かの違いが一目瞭然である。当初のゾイドシリーズには、ミリタリー的要素もなく帝国軍という概念さえもないモノであった。そのため、そこには、それら要素を連想させるようなパッケージづくりは必要ないのである。当初のモノの上底は、パッケージメイン写真の空の部分の延長線でしかないのである。

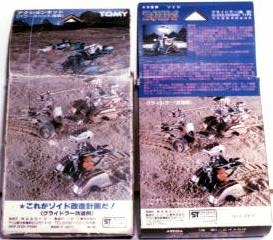

では、裏面はどうなのであろうか。画像は、やはり左が当初グライドラーのパッケージ、右がゾイドストーリー設定以降のパッケージである。見てわかるとおり、まず、グライドラーの特徴やテクニカルデーター、ゾイドストーリーの紹介の有無が違いとしてあげられる。そして、この部分の有無で、改造例の紹介が、4体か3体かの違いになっている。

では、裏面はどうなのであろうか。画像は、やはり左が当初グライドラーのパッケージ、右がゾイドストーリー設定以降のパッケージである。見てわかるとおり、まず、グライドラーの特徴やテクニカルデーター、ゾイドストーリーの紹介の有無が違いとしてあげられる。そして、この部分の有無で、改造例の紹介が、4体か3体かの違いになっている。

いずれにしろ、ここで注目しなければならないのは、ゾイドはもともと、設定や遊び方が提供されていたわけではなく、ユーザーが自ら改造することで設定を作って遊び方を広げていくモノであったという事である。遊び方が提供されていないと述べたが、あえて言えば、改造しなさい、というのが提供されていた遊び方であるとすることもできるかもしれない。

後のシリーズは、パッケージのままで遊ぶことが推奨されるような作りになってしまった。しかし、シリーズの出発点のコンセプトを考え直し、後のシリーズの機体もどんどん改造の対象として欲しいモノである。(1999/3現在)

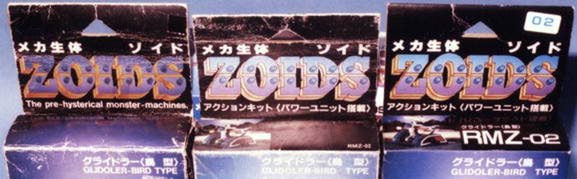

さらに、パッケージの違い、型式番号の打たれ方を、時代とともにある変化を見てみることにする。左から、83年製のパッケージ、84年製のパッケージ、85年製のパッケージである。

前述の通り、83年製のモノには型式番号は打たれていない。83年にはまだ帝国軍という概念はなく、ゾイドというおもちゃのシリーズでしかなかった。

84年、この年は、帝国軍という概念が現れた年である。型式番号は、申し訳程度に小さく打たれているだけであり、後に、釣り下げモノのシリーズをわかりやすくされるために統一的打たれる。タグの右上部分には四角い番号は打たれていない。

84年、この年は、帝国軍という概念が現れた年である。型式番号は、申し訳程度に小さく打たれているだけであり、後に、釣り下げモノのシリーズをわかりやすくされるために統一的打たれる。タグの右上部分には四角い番号は打たれていない。

85年は、帝国軍という概念も定着し、580、780ともに、シリーズが充実しはじめており、タグの右上には、四角い番号がある。だが、この四角い番号はシールで貼られているモノで、印刷されているモノではない。

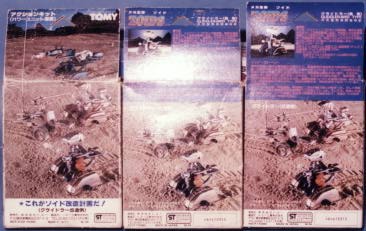

その裏はこう。同じように左から83年、84年、85年のならびである。84年と85年のモノの裏面には変化はない。つまり、84年以降、帝国軍という概念が出てから裏面の変化はない。

その裏はこう。同じように左から83年、84年、85年のならびである。84年と85年のモノの裏面には変化はない。つまり、84年以降、帝国軍という概念が出てから裏面の変化はない。

このパッケージの変遷は、ゾイドというシリーズが、当初から変化していっていることの表れであり、動くおもちゃから、ミリタリー色の濃い設定へ、同時にシリーズを充実させコレクション性を高めるモノへへも変化していっている事の証である。

さて、この変化をふまえた場合、ゾイド・バトルストーリー登場以降、どこまで当初のコンセプトが残っていたか、改めて考えさせられる。その中でコレクション性の問題を考えてみる。

バトルストーリー登場以降、ゾイドは、キャラクターおもちゃ化し、新世紀以降それは決定的なモノとなる。次々と発売される新型ゾイド。動きの違いはなく、デザインの違いのみのゾイドが連発される。しかし、そこにどこまでコレクション性があったであろうか。まず、パッケージの統一性である。新世紀以降もっとも安い価格帯の1300円シリーズ、1600円シリーズは、それぞれのシリーズでパッケージは統一されているが、シリーズを越えたところでの統一性はなくなっている。後発の1600円シリーズは、同時期登場のガンギャラド、オルディオスとのパッケージの統一性はあるが、中央大陸の戦いからの歴戦の勇士も健在の中で、ゾイドシリーズ全体のパッケージの非統一性は、かなり苦しいモノがあるといえる。

また、1300円シリーズ、1600円シリーズどちらも4種類ずつの発売では、同じシリーズだけでも一生懸命集めようと思わせるコレクション性にも乏しいと言える。また、仮に更に多くの種類が発売されたとしても、1300円、1600円という価格では、費用的に難しいモノがあるであろう。

新世紀に入ってもしばらく発売されていたHiパワーユニット搭載ゾイド。12種類が同時発売されていたこともあり、パッケージには統一性もあり、コレクション性も高かったと言える。だが、タグのない、どの方向を正面としてもいいようなパッケージでありながら、あらゆる面に型式番号が打たれているわけではなく、番号を集めるという楽しみを得にくいモノであったと思われる。だが、Hiパワーユニットシリーズは、そのシリーズだけではなく、当時のゾイド全体の統一パッケージの中に展開されていたため、仮に番号が打たれていなくても、コレクション性が十分に表現されていたと言える。

ゾイドは、もともと動くおもちゃのシリーズでしかなかった。設定の変化によって、ここまでパッケージを変化させてきたゾイドである。それならば、仮にキャラクターおもちゃとなってしまって以降も、ストーリーに関係なく楽しめる要素を残すような展開、つまりパッケージの統一性と型式番号の打ち方、そして、集めやすい価格帯でのシリーズの充実。そんな配慮が必要であったことが、見て取れるのかも知れない。後期のゾイド低迷を打破する鍵は、初期のゾイド発展途上時期にあったのかも知れない。(1999/6現在)

こんなことも・・・・