歩くだけとはなんとももったいない。だが、フレームの構造を見る限り、パワーユニットから尻尾にかけて、ダクト状の大きなスペースが確保されていることが見て取れる。このことから、当初は、尻尾の上下ギミックが予定されていたと見るのが良いと思われる。

歩くだけとはなんとももったいない。だが、フレームの構造を見る限り、パワーユニットから尻尾にかけて、ダクト状の大きなスペースが確保されていることが見て取れる。このことから、当初は、尻尾の上下ギミックが予定されていたと見るのが良いと思われる。|

ヘルキャット |

- |

Helcat |

帝国軍 |

|

型式番号 |

EMZ-24 |

シリーズ |

重装甲スペシャル |

|

タイプ |

<ヒョウ型> |

発売 |

1986年5月〜1988年10月 |

|

全長 |

13.2m |

定価 |

780円 |

|

全高 |

5m |

オペレーション |

ゼンマイ |

|

全幅 |

3.8m |

ライト点灯 |

- |

|

重量 |

24t |

使用電池 |

- |

|

地上最高速度 |

180〜200km/h |

部品点数 |

20 |

|

水中最高速度 |

- |

ゴムキャップ |

M(グレー)10個 |

|

乗員 |

1名 |

主成形色 |

レッド・メタリックグレー |

|

搭載ビークル |

帝国軍標準コクピットを装備 |

キャッチフレーズ |

リアルなアクションのアニマルメカ |

|

主要目的 |

格闘戦・偵察 |

ギミック |

強力戦闘機械獣。細かいディティールとリアルなアクションが特徴です。 |

|

その他 |

「タイプ」は、パッケージ上は「ヒョウ型(PANTHER型)」となっているが、カタログ上は、「ジャガー型」になっています。 |

装備

|

装備名 |

搭載数 |

特徴 |

|

2連加速ビーム砲 |

1 |

胸部に装備 |

|

2連高速キャノン砲 |

1 |

腰部に装備 |

特徴

|

その脚部の特殊な機構により草原、ジャングルにおいては、音もなく敵に近づき攻撃する事が出来る。又ボディー排気口はブラックホール化され、赤外線に探知されにくくなっていて、まさに森の忍者の様だ。 |

掲載バトルストーリー

|

- |

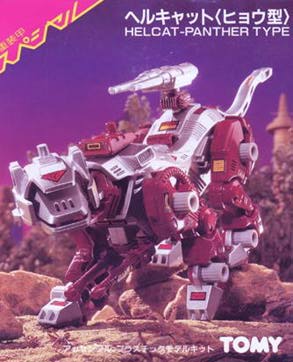

肉食獣をモチーフにしたゾイド。結果的に最もオーソドックスな4足歩行ゾイドとして仕上がっている。

帝国軍標準コクピットを用いながら、ヘルメット状の部品をかぶせることで、ネコ系の顔を演出しているのはアイディアの勝利であろう。同じ方法は、ハンマーロックにも用いられている。共和国軍の標準コクピットが途中からうやむやになってしまったことを考えると、後発のコクピット規格として、当初からのコンセプトがかなりしっかりしていたことが見て取れる。

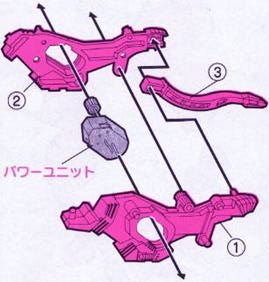

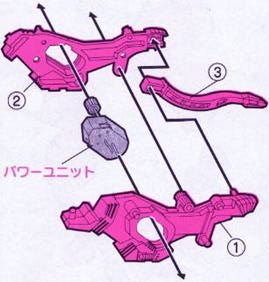

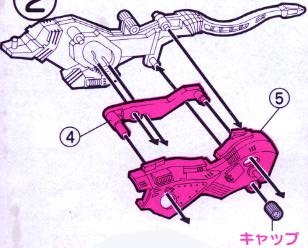

ギミックは、4本足で歩くのみ。パワーユニットのクランク軸が、片側の前後の足を、それぞれ逆方向に動かすようになっており、反対側面が、180度ずれたタイミングで同じ動きをすることで、結果、対角線上に配置された足が同時に前に出され、4足歩行を再現していることになる。同様な歩行ギミックは、カノントータスやバリゲーターにも採用されている。以後ゾイドは、Hiパワーユニットに移行していっても、基本的には同様な歩行ギミックを採用していくことになる。

残念なことにヘルキャットには、歩行以外のギミックがない。ゾイドの特徴として、歩くプラスアルファーの動き、があるのだが、 歩くだけとはなんとももったいない。だが、フレームの構造を見る限り、パワーユニットから尻尾にかけて、ダクト状の大きなスペースが確保されていることが見て取れる。このことから、当初は、尻尾の上下ギミックが予定されていたと見るのが良いと思われる。

歩くだけとはなんとももったいない。だが、フレームの構造を見る限り、パワーユニットから尻尾にかけて、ダクト状の大きなスペースが確保されていることが見て取れる。このことから、当初は、尻尾の上下ギミックが予定されていたと見るのが良いと思われる。

特徴として、「細かいディティール」があげられている。その通り、ヘルキャットには、ボディーにも足にもいくつものモールドが入っている。同時にこのモールドは、単にヘルキャットだけを意識したモールドではなく、ほぼ同時期発売となるサーベルタイガーを意識したモノになっていることを見逃してはならない。この結果、大きさ形こそ違うとは言え、同じ帝国軍のネコ系戦闘機械獣、としての規格の統一を見ることが出来、「ゾイド」という世界観を演出するのに成功している。

だが、その反面、金型の問題が発生している。せっかく細かく作られたモールドが、金型のパーティングラインでずれてしまっている、胸部2連加速ビーム砲が半円をずらした形になっている、などの見過ごすことの出来ない大きな問題点がある。ヘルキャットで見る限りでは、ギミックまわりは、かなり高い精度で作られていることは確かだが、ギミックに絡まない部分の精度の低さは、見苦しさとなっており、もう少し丁寧な作りをしてほしかったところである。1986年の中頃といえば、ウルトラザウルス、サーベルタイガー、グスタフをはじめ、イグアン、プテラス、サイカーチス、スネークス、ハンマーロック、カノントータスと、ゾイド最盛期に向けての新製品の発売ラッシュだった時期でもある。このラッシュの結果のしわ寄せが、ヘルキャットのモールド見苦しさになってしまっているのでは、問題ではなかろうか。

|

|

パッケージのヘルキャットは試作品と思われるため、商品ほど大きなモールドのずれもなく、後肢のくるぶし内側にある、排気口のようなモールドはまだ作られていない。 |

|

|

また、カタログ上のヘルキャットは、更に前の段階のモノと思われる。やはり後肢のくるぶし内側の排気口のモールドはなく、尻尾の形、前肢のモールドの形、ヘルメットの取り付け部分も異なっている。このことから、ヘルキャットは、最低2回は商品に近い検討モデルを作成したことが見て取れる。 |

おそらく計画はされていたのであろうが、歩くだけのギミックで発売されてしまったヘルキャット。せっかくなので、その歩くというギミックに、もう少し深く追求してみたいと思う。

結果的にゾイドに定着した感のある歩行ギミックの方法であるが、その本来の目的は、組立易さ、から来ていると考えるのが妥当であると思われる。ゾイドの特徴として、パワーユニットをメインフレームで囲ってから、組み上げていくという手順がある。これは、内側から外側に向かって作業をすすめていくという事が前提となることを意味し、組立にくさを排していると思われる。まず、パワーユニットをメインフレームに差し込む。メインフレームには各種のギミック用の軸が伸びている。そこにギミック部品を差し込む。そしてそのギミック部品を支えることを目的にボディーパーツを取り付け、最後に足を組み立てる。こんな手順であろうか。これに対して、当時の他のおもちゃでは、外側から内側に向かって組み立てる、という方法が主流であった。つまり、ボディーパーツの内側に、ギミック部品やゼンマイそのものを固定するピンや軸が既に成形されているため、ここにこれらを固定しようと、ギミック部品とゼンマイを、それも左右同時に内蔵しないと、ギミックが確保できない様な作りであった。この方法の場合、部品点数を減らすことになり、設計上動きは間違いなく確保される。しかし、組立易さという点では、分が悪いのもまた事実である。こうして比較すると、いかにゾイドが組み立てやすいおもちゃであったかがわかってくると思われる。

歩行しかギミックのないヘルキャットであるが故に、その歩行についてのみ徹底的に考えるのには、良い機会ではなかろうか。

ヘルキャットパッケージ、取扱説明書、同梱カタログより転載