ホーム(目次)へ

DIYアイデアあれこれ

最近の更新 :真空パックを安く使う裏技 鍋フタの収納

アイデア収納・空間の有効利用

家が狭いので、いつも収納場所に難儀している。

必要に駆られて編み出した、我が家の収納の工夫(DIY)を紹介。

①壁の厚みを利用した「壁埋め込みテレビ」

狭い食堂の小型アナログテレビを、32型液晶に置き換えたいが、置き場が無い。

壁掛けにしても、出っ張るぶんが邪魔になる。

そこで思いついたのが、壁掛けテレビではなく、壁に埋め込むテレビ。

壁の奥行きサイズを調べた。

洋壁をくり抜けば、向こう壁までの寸法が10センチ(ほぼ柱の太さ)ある。

くり抜きの周囲に額縁をつければ、少々かさ上げされるので、全奥行きは12センチ程度になる。

液晶テレビは、脚を外せば、厚さが7~9センチしかない。

テレビ背面の、取り付け具の厚さを3センチに抑えれば、テレビは完全に壁に埋まる。

最近のテレビは発熱量が少ないし、上部を広くあければ、放熱には問題が無い。

次は壁の横幅。

我が家の場合、柱と柱の間の間柱を切り取れば、80センチの横幅が確保出来る。

これはテレビがやっと収まるサイズだ。

高さには問題が無い。

そしてテレビを探しに行った。

コジマ電気の店頭で、壁埋め込み向きのテレビを探し、東芝THL-32X3型を見つけた。

これなら、本体の横幅と厚さが、希望数値をクリアする。

幅76.9×高さ48.0×厚さ6.9センチ。

消費電力は55ワットで、発熱量が少ない。

早速、食堂の壁に穴開け。

ジグソウで石膏ボードを、タテ76センチ、ヨコ80センチに切り抜く。

間柱を手ノコで切り取って、半間幅の穴あけが完了。

穴のぐるりに額縁を作りつけ、奥に薄い化粧板を貼る。

横幅がぎりぎりサイズなので、左右の内側に額縁板を貼るわけにいかない。左右に現れた柱をそのまま活用して、飾り額縁を前面に貼り付けた。

たまたま、壁の向こう側は階段になっている。

赤い線が階段の位置で、その下に三角形の未利用空間があったので、ここに小さな物入れを造った。これは副産物。

出来上がってみると、額縁からの奥行きサイズは12センチになった。

テレビの厚みが6.9センチだから、取り付け金具を考慮しても、余裕しゃくしゃくだ。

天井裏から落とし込んだアンテナケーブルを、左側から引き出す。

電源は物入れの壁から引き出した。

この物入れには扉が要らない。

テレビが開閉可能な扉になるからだ。

とはいえ、テレビ扉だから、頻繁に開閉するわけにはいかないだろう。

とりあえず、あまり使わない花器を収納してみた。

カミさんは「正月用の食器を入れようかな」。

これはテレビにもなるドアである(冗談)。

物置に転がっていたアングルを使って、取り付け金具を作った。

テレビと金具の接続は、M6ネジ4本。

金具には大きな旗蝶番を2個とりつけた。

ついているのは旗蝶番の半分で、この相棒はテレビ置き場の柱につく。

壁の厚み内に、テレビが収まった。

アンテナコードも電源コードも、裏面に隠してスッキリ。

「テレビで部屋を狭くしない」つもりが、壁がへこんだ分、逆に広くなった。

液晶テレビは、中央下の脚取り付け部以外は、華奢な作りになっている。

だから、テレビドアを閉じている時は、テレビ中央の下に置いた木製の台座で、テレビの重量を支えるようにした。

引けば開くテレビドア。

テレビの重さで金具がたわみ、僅かに下がるが、問題になるほどではない。

開けば、階段下を利用した収納庫の、出し入れが出来る。

物入れだけでなく、裏面の配線へのアプローチも簡単。

開いたテレビドアは自重で僅かに下がるが、軽く押すだけで、滑らかに元の台座に乗る。

台座には、前下がりの傾斜をつけてあり、テレビの下面には、家具用の滑らせシートを貼り付けたので、全く抵抗を感じさせないで戻ってくれるのだ。

これが下から見上げた、丸型の滑らせシート。

☆後日の補足☆

裏側の熱は、ほんのり暖かくなる程度で、排熱には全く問題がない。

②壁の厚みを利用した本棚

壁埋め込み式の本棚。

化粧合板を剥がして、棚板を入れて、ペンキ仕上げして本棚を作った。文庫本やビデオテープがピッタリ収納出来る。

未利用の空間が、幅175センチ、高さ85センチの大型の本棚になった。

断熱や防音の必要が無い壁なので、おあつらえ向きの場所であった。

③洗面所ドア上の空間に極浅小物入れ

洗面所にはカミさんの小間物、雑貨がゴチャゴチャと多い。

洗面所の壁紙を張り替えたついでに、洗面所入口ドアの上に、奥行き11センチの、浅くて広いモノ入れを作った。

吊り戸棚は高い位置なので、奥の方は使いにくい。しかし極浅なら、洗濯、洗面、風呂で使用する小間物を一列に並べて収納出来、見つけやすく、取り出しやすい。普通こんな浅いモノ入れは無いと思うのだが、この場所、この高さ、この用途には最適スペックだった。

いわゆる「スキマ家具」の類は、どれも横幅が狭くて奥行きは深いのだが、こんな風に奥行きの浅い吊り戸棚も、商品化したら売れそうな気がする。

奥行きが浅いのと、物入れのドアには回りと同じ壁紙を貼ったので、圧迫感が無いし見映えも悪くない。

有り合わせの残り材料を掻き集めて作ったために、扉を閉めた状態で眺めれば綺麗だが、開けると汚いのが欠点。

写真は洗面所側からの撮影。

④洗面化粧台下の空間を利用

⑤長椅子の下に簡易引き出し

居間の長椅子下には、いつも何かが置いてある。

自宅が狭いので、片付かないのだ。

どうせ片付けられないのなら、いっそのことと、引き出しにした。

出し入れが簡単で、しかも大容量だから、冬場はダウンコートなどの収納に便利だ。

洗面台の引き出しと同じように、車輪付きにしたから、出し入れが軽快である。

車輪をつけた引き出しというのは、実に使い良い。

キャスターだと、動く方向が定まらないが、これは真っ直ぐに出入りしてくれる。

内部から見た車輪。

⑥洋室に押入れを新設

2階の7畳半の洋室には収納が無く、使い勝手が悪い。

物置同然にしている部屋だが、施主(カミさん)の注文に応じて、リフォームすることにした。

ドア脇の1畳ぶんを潰して押入れを新設し、合板の壁をクロス貼りにし、ボード貼りの天井を新しく貼り替えるという計画。

ホームセンターのジョイフル本田で、押入れの扉にするフォールディングドアのユニットを購入。

サイズが高さ2323cm、幅1638cmと大きいので、自宅に送ってもらった。

ドアの値段は26800円。

他に必要なのは天井化粧ボードと柱とベニヤ板と壁紙だから、大工工事の材料費総額は5万円程度(じゅうたん、カーテン、照明器具を除く)で済む。

材料費は施主支給だが、日当は出ない。

10時と3時にお茶とオヤツが出るだけだ。

|

|

このドア脇スペースを押入れにする。

まずドア脇のスイッチボックスを抜き出しておく。 |

|

ツーバイフォー材の柱を立て、折り戸式のドアユニットを組み立てて嵌め込む。

押入れの側面には横桟を入れて5ミリ合板を貼り、スイッチボックスを移設。

単純な大工作業だから半日で出来そうなものだが、わが家は築30年に近い安普請。

調べてみると、床は傾斜しているし、壁は垂直ではないし、天井の一部は下がっている。

四角いドア枠を、ちゃんと四角く嵌め込むのに、だいぶ手間取った。

内部に2段の棚を作り、下には引き出し式の衣装ケースなどを9個ならべた。

透明衣装ケースはタンスよりも使い良いし、大容量である。

上段にはふだん使わない寝具を収納。

自分でやると、収納するモノのサイズに合わせて棚を作りつけるから、空間を余さずに無駄なく使える。

部屋にあった整理ダンスは不要になったので廃棄。 |

|

あとは内装工事をして、DIYのリフォームが完了。

作業手順は下記の通り。

①回り縁(天井まわりの化粧板)と幅木(壁の下端の化粧板)を取り外す

②天井に新しい化粧ボードを貼る

③壁をパテで平滑にしてプリント合板用シーラーを塗る

④クロスを貼る

⑤新しい回り縁と幅木の取り付け

⑥カーテンレールの更新

⑦じゅうたんの張替え

⑧照明器具の更新 |

⑦鍋フタの収納

台所の引き出しに作った、鍋のフタ専用置き場。

木枠にゴムひもを張ってある。

タイヤチューブを切ったゴムひもだから、長期間へたらない。

ゴムだから、半ばフリーサイズの使い方が出来る。

蒸し皿など、丸いものを並べている。

カミさんに大好評。

格安な床下換気

わが家は築年数が古く、ベタ基礎ではないから、床下には湿った土が露出している。

台所の床下収納庫がかび臭くて使い物にならないし、1階押し入れの床が湿っぽく、白カビが生える。どうやら床下の換気が必要だと思っていた。

そんなある日、ホームセンターの店頭でトイレ用の排気ファンを見て、床下換気装置に使うことを思いついた。

早速装置を自作し設置してみると排気ファンから不愉快な、かびの臭いが出てきた。臭いは数日間続いたが、1週間ぐらいで臭わなくなった。

効果が見えたので、もう一ヶ所に排気ファンを追加した。

それ以来10数年を経過するが、今もノンストップで回り続けてくれている。

家具裏や押入れのカビも激減、明らかな効果が出ている。

専用の床下換気装置は、最近安くなったものの、本体と工事費で10万円ぐらいは掛かる。スペックを見ると、夜間の運転を止めたりするタイマーがついたりしているが、ファンのワット数や風量は似たようなもののようだ。

手作り装置は極めて単純。昔懐かしい汲み取り式トイレの屋外用排気ファンに、曲がり煙突を繋いで、床下の換気口にはめ込むだけである。トイレ用だからといって、変な空気が出てくるわけではない。

左の写真が10年間以上も回り続けている排気ファン。ステンの煙突をつけて、丸穴をあけた板に差しこんで、床下の換気口に嵌め込んであるだけだ。

このホームページに載せるために、ホームセンターで最近の価格を調べたのが右写真。

曲がり煙突は700円だったから、合計2.550円。2個所につけても5.000円ちょっと。

夜間停止の必要は無いと思うのだが、そうしたい人は、繰り返しタイマー(1.000~3.000円)を付ければ自動的にオンオフしてくれる。

モノがトイレファンだけに、洪水などで床下浸水が心配な地域では煙突を高くすることが出来る。この点は床下専用換気扇よりも優れている。

日当たりの良い側から風がはいるように、換気扇の取り付けは北側にしたほうが良いだろう。

後日の追記:

建築基準法が改定されて、高気密住宅には機械換気が義務付けられた。廉価な壁付け用換気ファンがホームセンターで販売されるようになったので、これを使えば、同程度のコストで、もっとスマートに仕上がる。ただし、トイレ用と比べれば、かなり風量が落ちる。

でたらめエアコン移設法

エアコンを更新することになったので、古いエアコンを他の部屋に自力で移設してみた。

イタズラ気分でやったのだが、意外にも成功したようで、ちゃんと使える。

以下は決してマネしてはならない、DIYによるエアコン移設方法である。

① 配管はそのままの形状で移設

エアコンの配管は銅パイプだ。中空パイプは曲げるのが難しい。ストローと同じで、曲げれば一ヶ所が潰れて折れてしまう。だから、配管は移設後も前の形状を変えないように取り付けることにして、移設先の部屋の壁には似たような位置に穴を開けた。

② ガスを室外機に集める

エアコンは、室外機のコンプレッサーでフロンガスを圧縮して液化し、細い銅管(高圧管)で室内機に送っている。室内機で気化して熱交換を終えたガスは、太い銅管(低圧管)を通って室外機に戻ってくる、という仕組みである。この原理を利用すれば、ガスの大半を室外機に集めることが出来る。

室外機の高圧管(細い方の管)バルブを六角レンチで閉じる。これでガスは出て行けない。

この状態で、冷房運転にして、コンプレッサーを動かせば、室内機内や配管内にあるガスは、コンプレッサーに吸引され集められ、出口が閉じているので室外機内にたまる(筈である)。

たまった頃合いを見計らって、せっかく集めたガスが戻らないように、室外機の低圧管(太い方の管)のバルブを閉じ、同時に運転を停止する。

これで室外機内にガスの大部分が集められ、閉じ込められたことになる(と思う)。

運転を止めるタイミングは、コンプレッサーが過負荷に悲鳴を上げた時だが、もし悲鳴を上げなければ、ヤマカンに頼るしかないだろう。

③ 配管を取り外す

モンキーレンチで、室外機や室内機の配管を取り外す。

接続部は、尖った出口にラッパ状にした銅管が被るようになっている。ここにはシール材やパッキンは使っていなくて、「金属vs金属」の擦り合わせでシールされている。

本来なら着脱の都度に、銅管をラッパ状に加工する専用工具を使って、擦り合わせ部を更新する必要があるのだが、そのまま再利用をする。

丁寧に取り外して、ラッパ部分が変形したり、ゴミが付着しないように保護をしておく。当然だが、配管をはずせば管の内部のガスは抜けて、エアーが入り込むことになる。

④ 再び配管を繋ぐ

移設先の部屋に室外機と室内機を設置したら、再び配管を繋ぐ。

本来なら、トルクレンチで適度にナットを締め付け、「金属vs金属」の接続部のシールを完全にしなければならない。しかしトルクレンチなど手元に無いのだから、手加減が頼りである。

この手加減が難しく、かつ恐い。締め過ぎればラッパが割れてガスが洩れるし、締め足らなくても洩れる。

その手加減だが、モンキーレンチで締めこんで回らなくなったところから、さらに90度無理回しをする、という具合にした。

⑤ エアー抜きをする

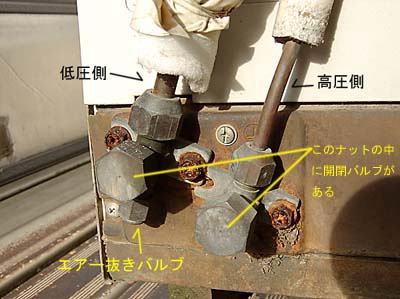

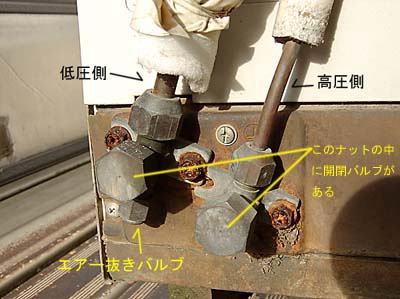

室外機の低圧側(太い銅管の付くところ)のバルブを見ると、他方のバルブと形状が異なっている。エアー抜きの出来るバルブが付いて二又状になっている。このバルブの六角キャップをはずして中のピンを押せば、配管内と室内機内のエアー抜きが出来るのだ。

六角レンチで高圧側(細い銅管)のバルブを開いてやる。と同時に、低圧側のエアー抜きバルブのピンを棒で押し続ける。

こうすれば室外機内に溜まっていた高圧フロンガスが、細い銅管を通って室内機に流れ、次に太い銅管を通って戻ってきて、エアー抜きバルブから吹き出してくる。

エアー抜きバルブからシュー音とともに吹き出すのは、最初はエアーだが、やがてフロンに変る。フロンに変れば、配管内や室内機内のエアー抜きが完了したことになる。

フロンはコンプレッサー内に液体で溜まっていたものが気化して出てくるので、ほんの少し冷たい感じがする。しかし配管が長い場合は、この冷たさが分りにくいようで、その場合はヤマカン時間で判断するしかない。

エアー抜きが終わったと思ったらピン押しをやめる。

⑥ 試運転して完了

高圧側と低圧側のバルブが開いていることを確認し、エアコンの試運転をする。冷えればとりあえずの成功だ。

しかし、ガスがじわじわ洩れていれば遠からず冷えなくなる。一ヵ月後に再び試運転してみて、ちゃんと冷えるのを確認出来たら大喜びである。

なお、フロンガスを大気中に放出すれば、オゾン層を破壊し地球温暖化に悪影響を与える。なるべく漏らさないよう注意が必要。

ホーム(目次)へ