|

�܂��ݎ��]�Ԃ��Q����[ �����̑�^���[�ɂɂ́A�I�����W�F�ƐԐF�̂Q��̐܂��ݎ��]�Ԃ��펞���[���Ă���B �����̒ʂ�A�t�F���g������łQ����d�˂Ă���o�����ꂵ���炢���A�g�p�p�x���Ⴂ����䖝���邵���Ȃ��B ���]�Ԃ̓u���W�X�g���̃X�j�[�J�[�V�e�B�B �P�U�C���`�Ȃ̂ɑ��s���萫���ǂ��B �ԑ̃T�C�Y�Əd�ʂ�D�悵�ĕϑ�������I���A�ЂƂ����Ői�ދ����͂Q�U�C���`�ԂƓ����ɍ���Ă��邻���ŁA�������邭�Ȃ��B |

|

����T�C�N���L�����A ���i�͐܂���ʼnו����ɓ���Ă���̂����A�ԊO�ɂ��ڂ�����悤�Ɏ��삵���B �ڍׂ́������� |

�i���[���I�[�o�[�摜�j |

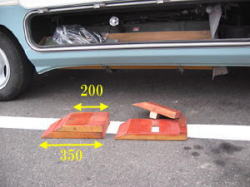

�n�}���Ẳ��P �R���h�o���N�X�͉^�]�Ȃ̌�ɒn�}���Ă�����̂����A�A���~�p�C�v�Ɣw�̃X�L�}�ɁA�n�}�������肬������������Ȃ��̂ŁA�o�����ꂵ���炢�B ����ɁA��̒i���ɒn�}���̃w���������������グ��̂ŁA�n�}���������܂��ɂށB �����ڂ͂��ꂢ�������ۂ͎g�����ɂȂ�Ȃ��B �����Ŋ����i��P�����A�v���X�`�b�N�̏��ޓ�����͂ߍ��B�n�}���͂T��������悤�ɂȂ�A�o��������X���[�Y�ɂȂ����B �ؕ��̓P���ŁA���ɂƂ߂��l�W�����������߁A�d�������������悤�ɂȂ������A����͋���ő�ցB �ʐ^�͉����O�̉摜�����A�J�[�\�����̂���Ɖ�����ɕς�B |

|

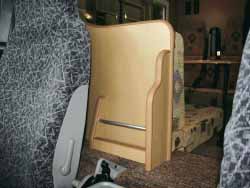

�o���N�̃x�b�h���[�N��s�v�ɂ��� �o���N�x�b�h�Ɏ萠������ �o���N�x�b�h����������Ŋi�[���邽�߂ɂ́A�Q���Еt���A�}�b�g��2���͂����Đςݏd�˂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �A�Q���ɂ̓o���N�������o���ă}�b�g����ג����A���̏�ɐQ���~����Ƃ��v��B�����ʒu�Ȃ̂ň�d���ł���B �䂪�Ƃ̏ꍇ�A�o���N�ɂ͈�l�����Q�Ȃ��̂ŁA�Q���~�����ςȂ��o����悤�ɂ����B �T�O�Z���`���̃}�b�g�P��������P�����ăo���N���������ނƁA���傤�lj^�]�ȂƂ̋��E�܂œ����Ď~�܂�B���̈ʒu��V���Ȋi�[�ʒu�Ƃ��ăX�g�b�p�[��ݒu����B ��������Ώ�̎ʐ^�̂悤�ɁA�o���N�ɂ͈�l�Ԃ�̐Q��~�����ςȂ��ɏo����B �܂��A�o���N�����S�Ɋi�[���Ȃ��̂ŁA�^�]�Ȃ̓���͏��������Ȃ���̂́A�ʐ^�̂悤�ɁA�^�]�Ȃƌ㕔���d��ʒu�ɃJ�[�e������������悤�ɂȂ�A���s���̉^�]�Ȃ̗�g�[�ɍD�s���ƂȂ�B(�J�[�e�����[���ʒu�͌�����ǁ��������j ���̎ʐ^�̂悤�ɁA�Q��Ƃ��ɂ̓o���N�������o���A�Q��ɔ̊Ԃ�����čL���Ȃ邩��A�o���N���痎����s���������Ȃ��B�A�Q���ɂ́A�̊ԂɃZ�J���h�V�[�g�̔w����������ݍ���ŁA�o���N�̈����o���ʒu�����肳���Ă���B �o���N�x�b�h�Ɏ萠 �{�闷�s���ɁA�o���N�̃J�~������P�v�]���o���B �o���N�x�b�h�͏��~���鎞�ɁA����������܂�鏊�������B�x�b�h�̂ւ�ɂ��܂邵���Ȃ��̂����A������ł��݂ɂ����B�n�V�S�͈����|���邾��������A���E�ɃO���O�����Ċ�Ȃ��B �z�[���Z���^�[�łP�Q�W�O�~�Ŕ������萠���������H���A���ۂɏ��~���Ȃ���œK�ȏꏊ��I��Ŏ��t�����B �ʐ^�̂悤�ɁA�d�C�ѕz�̃R�[�h�������Ă�����̂��D�s���B |

|

�G���g�����X������ �G���g�����X�̃X�e�b�v�͒i�����傫���̂Ŋ�Ȃ��B �������Ƃ炷�����v�͂���̂����A�V��ɂ��Ă��邽�߁A�C�𗚂����Ƃ���Γ��Â���ɂȂ�B ���̉��P�ƏȃG�l�̂��߂ɁA�X�e�b�v�e�ɐV������������������B �⏕�}�b�g�̔̉��ʂɌ��������āA1�Q�u�d�l��LED�R�ߍ��݁A�����A�N�����Ńt�^�������i�E�ʐ^�j�B �����͕Ǘ��Ƀ��C���X�C�b�`�̔z��������̂ŁA�d�C�����̂��ȒP�������B ����A�k�d�c���e�[�vLED�Ɏ��ւ����B �������j�b�g�i�R�Z�b�g�j�ŁA�O�D�Q�S���b�g�Ȃ̂Ɍ��\���邢�B ���̃��b�g���Ȃ�t���������ł��ǂ����������A�Q��Ƃ��ɏ�����悤�A�X�C�b�`���t�����i�E�ʐ^�̍����j�B |

|

�^�C���ƃz�C�[���ƃV���b�N������ �����łX�O�L�����s���ɑ�^�ό��o�X�ɒǂ�������A�����Ń_�b�`���[����ԂɊׂ����낵���o���������B �o��͒ɂ����댯������̂ő�������Ȃ��B�V���b�N�A�u�\�[�o�������`���X�O�O�O�i�ʐ^�̐Ԃ����́j�Ɏ��ւ����B ����̓T�X�y���V�����i�o�l�j�ł͂Ȃ��A�V�����_�[���I�C���̗�����R�ŁA�N���}�̏㉺����x�点��d�g�݂��B������R�͒��߃_�C���������Ă���̂ŁA���낢��ς��đ����Ă݂悤�Ǝv���B �^�C���͑ωd���\���グ�邽�߂ɁA�P�X�T�^�V�O���A�u���W�X�g���̂Q�P�T�^�U�T�q�P�T�Ɏ��ւ��A�����Q�O�~���L�������B�^�C���̍�����������c���萫�Ɍ��ʂ�����͂����B �^�C���ɍ��킹�ăz�C�[�����ς��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����B���x�d���̓S�z�C�[����I��(�g�s�[��AF045 150�~600 6H139+30)�B ����ŐS�ׂ����ה\�͂����サ�A�o�[�X�g�̊댯�����������Ȃ�B �������s�Ŋό��o�X�ɒǂ�������Ă݂�܂Ō��ʂ͕���Ȃ����A�Ƃ肠�����̓t���t�������������B �M���b�v���Ƃ́u�]�k�v�̎��܂肪�����A���S�n���ǂ��Ȃ����B �NjL�F�^�C���ƃV���b�N�̌����́A���炩�Ȍ��ʂ��������B �X�O�`�X�T�L�����s���Ɋό��o�X�ɔ�����Ă��A�Ԃ̃R���g���[���������悤�Ȃ��Ƃ͖����A����ƃ����b�N�X�����^�]���o����悤�ɂȂ����B �V���b�N�����������s�����l�̑̌����l�����킹��ƁA�^�C���T�C�Y�A�b�v�̌��ʂ��傫�������悤�Ɏv���B |

|

���C�����[���i�J��j�lj� �ʐ^�̇@�́A�R���h�o���N�X�ɍŏ�������Ă��郌�C�����[���B ���̃��[���̑O�[���s�s���ȏꏊ�ŏI����Ă��āA��������`��������J���ŁA�o���N�x�b�h�̑��������B ����g�������Ƒ|��������B����ɁA���̔r���͉^�]�Ȃ̏o����̓���ɗ����Ă���B ���̑�Ƃ��ćA�̃��[�������t���āA�r���̏o����O���։��������B ���̃��[���̓x�j���̉����ȂǂɎg�����̂ŁA�z�[���Z���^�[�łP�W�O�Z���`�̂��P�O�O�~������ƂŔ����Ă����B���h���������Ȃ��̂ŁA�����Ȑ�p���[�����K�v�͂Ȃ��Ǝv���B ������Œg�߂Ęp�Ȃ����Ă���A�����p�̗��ʃe�[�v�œ\��t�����B�����ƋȂ���O�Z�����Ă���\��Δ������S�z�͖����B �B�̃f�b�p���͎���̃q�T�V�����A����͎��s��B |

|

�����ɂ��A�o�[�R�[�h��Ƃ��ă��C�����[����\��t�����B ���������A�[�`��ɂ���܂��āA���ʃe�[�v�œ\���Ă���B ����͍ŏ��̎ʐ^�́A�A�̃��[���Ɠ����f�ނł��� |

|

�v���C�o�V�[�g�� �G���g�����X�h�A���J���������ɂ���Ǝ������ی����ɂȂ�B �L�����s���O�J�[�́u�����ǂ��Ȃ��Ă���̂��ȁH�v�Ɣ`�������Ȃ�̂��l��Ȃ̂ŁA�J�~���ډB���Ƀm������������B ���J�����̐}���ŁA����͎ԑ̂ɕ`���ꂽ�G�ɍ��킹�Ă���B ���͎�������̎ʐ^�B ���߂̃X�e�����X�p�C�v�̃��[����{�ɁA�m�����ƎՌ��J�[�e���̗��������t���Ă��邩��A�K�v�ȕ��������o���Ηǂ��B ���������͓̂�d�J�[�e���Ƃ͌ĂȂ����낤�B��A�J�[�e�����ȁB |

|

�h�A�ƃh�A�̊��h�~ �v�~�X���Ǝv���̂����A�R���h�o���N�X�͎ʐ^�̃G���g�����X�h�A���P�W�O�x�ߕӂ܂ŊJ������ԂŁA����ȃh�A���J����ƁA�h�A�ǂ������Փ˂���B �C�����Ă����̂����A�G���g�����X�h�A�̈ꕔ�������ό`�����Ă��܂����B �O�X�ꏊ�ŃG���g�����X�h�A���J����A�d�͂̂����Ńh�A�͈А��悭�S�J����̂����A���̎��ɏ���ȃh�A���J�������ς��B ���ӂ����Ă��A������h�A���Ă��܂��\�����傫���B �����́u�o�J�悯�v���K�v���B ��Ƃ��ăS�������g���ăX�g�b�p�[��t���A�h�A���J�������Ȃ��悤�ɂ����B �����R�T�~���̃S����2�ɁA�O�D�T�~���̃A���~���M�l�W�Ŏ~�߂����̂����A��������Ƃ��Ƃ��Ă������ɁA�l�W�����p���ĂƂ߂������B ����őS�J��Ԃɂ��Ă�����ȃh�A�͏Փ˂��Ȃ��Ȃ�B �X�g�b�p�[�̏o�������Ⴍ���邽�߂ɂQ���������ɂ����̂ŁA�h�A���̏o������ʂ́A���Ƃ��Ƃ��Ă���������2�Z���`�����������B �O�D�T�~���̃A���~�̓����Ȃ̂ŁA�����ɂԂ����ꍇ�͋Ȃ������肿����邩��A����ɑ傫�ȃ_���[�W��^���Ȃ��ōςނ��낤�B �ԑ̂Ɍ��������Ă��\��Ȃ��̂Ȃ�A�h�A�㕔�ɂ���A�����S�ɂ͂Ȃ�B |

|

�ו����̌��g���u���� �����J���Ȃ��Ȃ����B �J�M�������������Ȃ��B���ꂱ�ꎎ���Ă��_���B �J���Ȃ��Ȃ����̂́A�����̃K�X�{���x���[�ɂ�����A��������A�v���[�`������@�������A�J�M�ŊJ���邵����̖����ꏊ���B �����ȍ��̏��O�ŁA�����ɔ�яo�����������ăh�A�Ɉ��������邾���̎d�|��������A�����̉ו�������Ɋ��������Ȃ��ȂƎv���Ă͂����B �u�\���̂��邱�Ƃ͕K���N����v�Ƃ����m�`�r�`�̊i�����v���o�����B �����̉ו����h�A�̔��Α��ɓ����悤�ɁA���\�ȉ^�]�����Ă��玎������A����ƊJ�����B �����R���S���Ȃ̂ő������O�̕ی�J�o�[�����肵�Ď��t�����B �ق��̉ו������Ȃ��ƁA�������Ƃ��N���邾�낤�B |

�u�y�����сv |

�J�Z�b�g�K�X���������ъ� |

| �ԊO�̃K�X�e�[�u���@ �摜8���̃A�j��  |

�ԊO�Ɉ����o���K�X�e�[�u���@ �N���}���̐H������L���ɂ��Ă���Ă���A�O�t���K�X�e�[�u���B�������u���K���v�̒��ŁA�ł����ɗ����Ă�����̂̂ЂƂł���B 1�T�Ԓ��x�̗��Ȃ�A�Ă����Ȃǂ͐H�ׂȂ��Ă����܂�Ȃ����A����I�ȃ��j���[�ʼn䖝�o���邾�낤���A�Ђƌ��ȏ�̒���������ꍇ�ɂ́A�ƂĂ����ɗ��B �ԓ��ł͖����Ȓ����E�E�E�����A���A���A���C�Ȃǂ��T���U�炷�������o����B�ԓ��ʼn��g�������Ȃ��悤�Ȗҏ����ɂ��𗧂B �G���g�����X���o�āA�Z�b�g�A�b�v�����܂ł͂Q�O�b��������Ȃ���y���ł���B�ԊO�ł͂Ȃ��A���ԓ��I�Ȋ��o�Ŏg����̂��ǂ��B �J���~������A�T�C�h�I�[�j���O���P���[�g���قǏo���������A���V�����E�u�ߕ��E�ϕ��E�Ă����ɁA�d�Ă���B ���△���Ă͂Ȃ�Ȃ������ꏊ�ł���B ���[�ɂ̔����ɁA���h�ƖډB�������˂��A�֕��܂�̔��ԂŎ��t���Ă���B���̎֕��ň͂��Ă��܂��ƁA���ڂɂ͉������Ă���̂��킩��Ȃ��B �ԊO�̒n�ׂ��Œ���������ƁA�H�㐶���҂ɂȂ������̂悤�ȋC�p�����������o������̂����A����Ȃ���v���B �������A�T���}���Ă��Η�����鉌�͌����Ă��܂��i�j�B |

�ԊO�K�X�e�[�u���ɏƖ� |

LED�Ɩ��������B ��Ԃł����⋛�̏Ă�������������悤�ɂȂ����B �Ɩ��͌ɓ��̓V��ɁA�J�Z�b�g�R�������Ƃ炷�����Ɏ��t���Ă���B �Ȃ��A���̎��[�ɓ��ɂ́A�K�X�R�����A�\���̃J�Z�b�g�{���x�A���̏Ă��ԁA���͊��A�g���O�ȂǁA�W����p��S�������Ă���B |

�ԊO�K�X�e�[�u���i�F�l�̎���j    |

�ԊO�Ɉ����o���K�X�e�[�u���i�F�l�̎���j ����́A�قȂ�Ԏ�ɏ���Ă��钇�Ԃ̎���B �����o�����������̂ŁA�e�[�u�����W�J�o����悤�ɍH�v���Ă���B �e�[�u����W�J������A�t�`�ɕ��h�����ݍ��ށB ���̃e�[�u�����o���Ă���u��l������������悤�ɂȂ�܂����v�ƁA���l�����ł���炵���i�j�B ���̉w�Ŗ�����I�J�����g���A�{�N��̂Ԃ���܂߂āA�I�J���n���o�[�O���Ă��Ă����ʁB  |

|

�h�b�O���C�g�̎��t�� �ԑ̉��ɏ�����������̂��h�b�O���C�g�B �L�����s���O�J�[�̓L���u�������㕔�̃V�F���i�����j�̕����L���̂ŁA�o�b�N�~���[�ɂ͎ԑ̑��ʂ��ʂ�Ȃ��B ��Ԃ̎Ԍɓ��ꂪ����̂ŁA����֕t�߂̗]�T���~���[�Ŋm�F���₷���悤�ɁA�h�b�O���C�g��t�����B �l�b�g�łP�U�O�O�~�قǂŔ��������C�g���ԑ̉��ɒ݂艺���A�d���̓o�b�N���C�g���番�ԑ̉���ʂ����B |

|

�K�X�R�����ɕ��h �K�X�̏o������ň͂ނƁA���X�̕��ł��������Ȃ��Ȃ�B ����͐��^�������P�[�L�̌^�����������Ċۂ����āA���t�������́B |

|

UHF�A���e�i�E�f�W�n�b�g �L�����s���O�J�[�ł͖邪�q�}�ɂȂ̂ŁA�e���r�͂����Ɖf��悤�ɂ������B �L�����s���O�J�[������̏��ŁA�����ɉƒ�p�̂t�g�e�A���e�i�𗧂Ă邱�Ƃɂ����B �ʐ^������Łu�f�W�n�b�g�v�B �P�[�Y�d�C�łP�Q�O�O�O�~�������B �ƒ�p�ƌ����Ă����ʂ̃Q�W�Q�W�A���e�i�ł͂Ȃ�����A��a���͖����B �n��g�f�W�^���ɑΉ����Ă���B �A���e�i�ɂ͎w����������̂����A����͓����ɔ��������r���g�C������Ă��āA�����R���ň�ԍ����x�Ȉ������I�ׂ�悤�ɂȂ��Ă���B |

|

�e���r��ɑ�ʏ[�d�R�[�i�[ �e���r�̌�̓A���e�i���z���R�[�h�ނŃS�`���S�`���Ȃ̂ŁA��ɎO�p�`�̔��ڂ��ď[�d�R�[�i�[�ɂ����B �[�d�͋͂��ȓd����������Ȃ��̂ŁA�P�T�O�O���b�g�̃C���o�[�^�[�ł͐ߓd��H�������Ēʓd���J�b�g����Ă��܂��̂ŁA������p�ɂU�TW�̃C���o�[�^�[�i�Q�Q�W�O�~�j����ꂽ�B �P�O�OV�̑����R���Z���g�������̂ŁA�f�W�J���A�f�W���A�g�ѓd�b�Q��A�d�C�J�~�\������Ăɏ[�d���邱�Ƃ��o����B �R���Z���g�ɂ͒ʓd�����v�����Ă���̂ŏ����Y���h���A�ȃG�l�ɂ��ǂ��B �܂��A�C��E���Ȃ��Ă���̓͂��R�[�i�[�Ȃ̂ŁA�ǂ��J�M�ނ�������ꏊ�ɂ����B�Ԃ��͔̂��p�̈��͔��d�������d���B |

|

�Ռ��J�[�e���ƃJ�o�[�ނ̎��t�� �u�J�o�[���Ȃ��ƕs���ɂȂ�ł���v �o�C�L���ƃz�R���ƃj�I�C���匙���ȁA�������̃J�~�����Ȃƃx�b�h�̑S���ɃJ�o�[���������B �^�]�ȂƋ������d��J�[�e�����Ռ��Ɏ�ւ��A�G���g�����X�h�A�ɂ��Ռ��J�[�e�������t�����B ����Ƀx���`���[�^�[�ɂ����E���̎Ռ��J�o�[��t�����̂ŁA�S����߂�A�����ł��ԓ��͐^���ÂɂȂ邩��A�������ƒ��Q���o����B ���Q�͔����Ƃ�̂ɗL�����B |

|

�d���v�͕K�{�A�C�e�� �L�����s���O�J�[�����ł͓d���v���K�{�A�C�e�����B �z�[���Z���^�[�Ŕ������d���v���T�u�o�b�e���[�ɒ������āA�펞�Ď��ł���悤�ɂ����B �d���������肷����ƃu�U�[����d�g�݂����A�钆�ɖ苿�����獢��̂ŁA���u�^���J���ău�U�[�̐���ؒf�����B �L�����s���O�J�[�ɂ͉ߕ��d�h�~���u�����Ă���̂ŁA�����肷����Ǝ����I�ɓd�������悤�ɂȂ��Ă���B �ԊO�̋C�����v�邽�߂̉��x�v�����Ă����̂ŁA���̃Z���T�[�͗①�ɓ��ɂ����B ����Ŕ��ʂɊJ���Ȃ��Ă��①�ɂ̗₦�������B �\���͍��������A�^�����x�i�①�ɂ��������j�A�E�����d���B |

|

��ԁA�k�d�c�̏ȃG�l��铔 �^�钆�Ƀg�C���ɋN�����Ƃ��̂��߂ɁA�k�d�c�̏ȃG�l��铔��������B �钆�ɖ��邢�d��������ƊႪ�o�߂Ă��܂����A���ʂ̓d���̏�铔�ł͓d�͂��ܑ̂Ȃ��̂ŁA�����p�ƃg�C���p��������B �ŏ��͂k�d�c�R�{�R�R�O���ō���������邷�����̂ŁA�P�{�T�T�O���ō�蒼�����B ��Ղ̐�[�Ƀn���_�t�����āA�ԓ��V��̌u�����Ɏd���B �d����_���Ă��Ȃ������ł��A�T�u�o�b�e���[�̃X�C�b�`�������Ă���Γ_�������ςȂ��ɂȂ邪�A�P���͂��O�D�P���b�g�ȉ�������A���R���d���݂̏���ʂ��Ǝv���B �����������ʼnE���g�C�����B ����̒NjL �\�[���[��t�����������k�d�c��2�x���ꂽ�B550���̒�R�l�ł͏����������悤�ŁA�P�Q�O�����p����������P�N�قǂ��������A��͂�ꂽ�B ���ł͒�R����߂āA�H�t���Ŕ�������d���_�C�I�[�h�����Ă���B �P�Q�`�Q�S�u�̓d���Ɍq���A�P�T�~���A���y�A�����肵�ė����Ă���镔�i�ŁA�P�S�X�~�ƈ������A�P�O�P�ʂłȂ��Ɣ����Ă���Ȃ������B |

|

�ԑ̉��ɖ��ʋ�ԗ��p�̎��[�� �ԑ̉E�e�̔R���^���N�����J���ƁA���ʂȋ�Ԃ�����̂ŁA�����͂ߍ���ŕ������������B ��������č\��Ȃ����̂�ۊǂ���̂Ɏg����B �܂��͌X�ΏC�������[���A���̌�A�X�R�b�v�A�z���̃o�P�c�A���[�v�Ȃǂ���ꂽ�B |

|

�X�ΏC�����i���x���[�j �x�b�h���������肾�ƈ����o���Ȃ��B �X�Βn�ɒ��Ԃ����Ƃ��̂��߂ɁA�ԑ̂𐅕��ɏC����������삵�Ďg���Ă���B ����Ɏԗւ����グ�Đ����ɂ���B �E�b�h�f�b�L�����삵���Ƃ��̒[�ނ𗘗p�������̂ŁA�P���܂��͂Q���d�˂Ŏg���B�i�ŏ��͂R���d�˂���������A�Q���d�˂̂ق����g���₷���j��ނ̏o�����肪���ނ̌��ɛƂ܂荞�ނ悤�ɂ��Ă���A�����d�˂���ԂŁA�E���͂�������ԁB ���̃f�b�L�ނ̓c�[�o�C�t�H�[�ނ̒��ŁA�Q�~�W�ށi�c�E�o�C�G�C�g�ށj�ƌĂ����̂ŁA�����R�W�~���A���P�W�S�~���B�z�[���Z���^�[�ɒ[�ނ�����Έ���������B �R���^���N���̒��ɍ�������m����Ɏ��[���Ă���B |

�i�T�C�h�\�t�@�[�Ղ̊��p�j |

�X�R�[�v�ƃJ�����u���� �T�C�h�\�t�@�[�Ղ̊��p�B �G���g�����X�e�̃T�C�h�\�t�@�[�͎g��Ȃ��̂œP�����A�����̔������A�J���������Y�ƃt�B�[���h�X�R�[�v�̒u����ɂ����B �����ɂ͂P�O�O�|�S�O�O�Y�[�������Y�ƃJ�����A�����ɂԂ牺�����̂��O�r���Ր�Ԑ����f�W�X�R�Z�b�g�A�E����500�~�������Y�ƃJ�����B �D�F�̔��̓N�Y����ŁA��O�����͕��u���X�y�[�X�B ������͐��N��A���L�̂悤�ɉ����������B |

| �T�C�h�\�t�@�[�����[�ɂ� �i�T�C�h�\�t�@�[�Ղ̍ĊJ���j   |

�T�C�h�\�t�@�[�����[�ɂ� �X�R�[�v�ƃJ�����𑼂ֈړ������̂ŁA���������[�ɂɉ��������B ��̎ʐ^�̂悤�ȒI���j�b�g�������炦�A������͂ߍ��̂����̎ʐ^�B �J�~���J�[�e�������t�����B �������̓N�Y����B �S�~�܂͏������ق����̂Ă₷���̂ŁA���͏��^�̃N�Y����ɂ��Ă���B ���i�͖�ؗނȂǂ̐H���ɁB |

|

�I�̑��� �����ԓ��̎��[�͂��ő�ɂ���ɂ́A���ۂɃ��m�����Ă݂Ȃ��猻�����킹�ŒI�𑝂₷�Ɨǂ��B �i�x��J�������Ă݂āA�I�����B �t�ɒI�̓s���Ńi�x�̑傫����ς���Ƃ����ꍇ������B ���̒I�ɂ͓�l���̓����Z�b�g�B�J�S�͑召�̓���d�Ȃ��Ă���B ���ɓ������������J�S���{�N�p�ŊO�����J�~����p�B |

|

���[�̎���Љ� �����ԓ��ł̐H��Ǝ��[��Ԃ̏Љ�B ����̓V���N���Ɏ��[����Ă���H��̎ʐ^�B �����̐��J�S�͐H����[�p�ŁA�O���̉��F�J�S�͐���J�S�B���ꂪ���g���C�ɍڂ��Ă���B �ȃX�y�[�X�̂��߂ɂR��ނ��d�˂Ă���B ���ɕ~�����l�b�g�͂P�O�O�ς̊���~�߁B |

|

�V���N�͏��������āA����ĔG�ꂽ�H������u�����邱�Ƃ��o���Ȃ��̂ŁA���F�̐���J�S�ɓ����B |

|

����J�S�̓V���N���Ƀs�b�^���Ƌ��܂�̂ŁA�����Ŏ��R���������邱�Ƃ��o����B ���̂܂ܑ��s���Ă����v���B |

|

�X�|���W�z���_�[ �z�Վ��̃X�|���W�z���_�[�B �s�̂̃z���_�[�͋z�Ղ���z���_�[���Ԃ牺�����Ă���\���̂��߁A�V���N�Ɏ��܂肫��Ȃ��B ����̓z���_�[���������ăR���p�N�g�ɂ������́B �L�����s���O�J�[�͋����đS�Ă�����������A�������܂܂ł͎g���Ȃ��Ƃ������Ƃ������B |

|

�ߑ��P�[�X�̌Œ� �ʐ^�� ���A�Q�i�x�b�h�̏�i�͎g��Ȃ��̂ŁA�ߑ��P�[�X�����Đ����_���X����ɂ��Ă���B ���s����ƃP�[�X�������̂ŃP�[�X���Ɋ���~�߃l�b�g��~���A�����o������яo���Ȃ��悤�ɁA�S���o���h�łƂ߂��B �ʐ^�� ����A���^�̈ߑ��P�[�X�Ɏ��ւ����Ƃ��ɁA�S���o���h����߂Đj���̃��b�N�@�\�ɕύX�����B ��i�̃P�[�X�̓��b�N��ԁE�E�E�j�����^�e�ɂȂ��Ă���B ���i�̃P�[�X�͈����o�����ԁE�E�E���������ɂ������A�j�������R�ɂȂ��Ă���B �h�������ɐj�����������݁A�����Ȃ��悤�ɁA�����Řp�Ȃ������B |

|

�^�I���|�� ���̏㕔�ɃX�e�����X�̃^�I���n���K�[�������B�������̂��G���g�����X�㕔�A�V���N�㕔�ɂ����Ă���B �O�����g�������Ƃ̃o�X�^�I���Ȃǂ�������ꏊ�́A�����قǕ֗��ł���B |

|

���~�`�̕����� �J�~���������肵�Ă�̂������A�������Ɏ����Ă����B�����ԓ��̑��ӂ�ǍۂŎg���Ɗm���ɕ֗��ł���B �P�O�O�Ϗ��i�ł͂Ȃ�������ȍ��ɂȂ��Ă��邪�A�����ɂ���������ɂȂ肻���ɂ�������ςȏ��i���B |

���̌�A�Q�O���b�g���ɏ��^��  |

�ԊO�S�~���S�T���b�g�� ���_�[�ɂS�T���b�g���̃S�~�������t�����B �A���~�Ńt�b�N�����A�^�C���`���[�u�����o�����S���R�Ŕ���t�����B����Ŏԓ��̓S�~�̏L�������Ȃ��B ���������x�̃S�~�Ȃ玩��Ɏ����A��̂��}�i�[���낤�B ���̐��N��A�ʐ^���̂Q�O���b�g���^�C�v�Ɏ��ւ����B ���ւ������R�͓����B �ЂƂ́A�S�~�����܂߂Ɏ̂Ă�K�����g�ɂ��A��ʂɗ��߂Ȃ��Ȃ������ƁB �����ЂƂ́A�S�T���b�g���T�C�Y���ƁA���_�[�ɂ����܂܂ł́A�S�~���̒��Ɏ肪�͂����A�S�~�܂����o���Ȃ����ƁB |