|

���������V���v���\���B

�䌅�`��̃L�����A�́A����p�C�v�ɃA���~�̂k���`�����l���S�{�����t�������́B

�k���`�����l���͑���p�C�v�Ƀ^�b�s���O�r�X�łƂ߂��B

�k���`�����l���̗��[�́A�Z�������k���`�����l�����g���āA���x�b�g�ŘA�����Ă���B�����ȃ`�����l�������A�Q�{��[�����ŘA�����邱�Ƃɂ�荄���������Ȃ�B

�o���o���e�[�v�̓^�C���Ɋ������Ďg���Α��s���ɔ�����邱�Ƃ͂Ȃ��A�ێ��͂͏\���B |

|

���]�Ԃ��ڂ�����ԁB |

|

�A���O�����g���Ďԑ̉��ɑ���p�C�v��݂艺���A�p�C�v��[�ɃW���C���g�p�C�v�����t���Ă���B

�W���C���g�p�C�v�i�l�W�R�{���̕����j�̓X�[�p�[�r�o�z�[���̑���ޔ����Ō��������́B

�������ł��ꂢ�Ƀ��b�L���Ă���A�������p�C�v���O������l�W�ʼn���������������A���S�̂��߂ɒ��ɍ������ރp�C�v�Ɍ��������āA���l�W���˂��ʂ�悤�ɂ����B

����Ɉ䌅�`��̃L�����A����������ŁA���l�W����߂��߂Z�b�g�����B

|

|

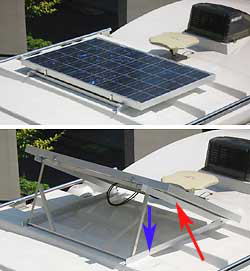

�ԑ̉��݂̒艺���摜�B

��Q���̎ʐ^�͉E���p�C�v�݂̒艺����ԂŁA���Q���������̏�Ԃł���B

������������̎ʐ^���N���}�̑O�������ŁA�E����������ɂȂ�B

�����̂���A���O�����c�ɂԂ牺���āA����ɑ���p�C�v���t������Ōq���ł���B

����̎ʐ^�F��͓S���Ƀ^�b�s���O���߁A���͎育��Ȍ����������̂Ń{���g�i�b�g�ŗ��߂��B

�����̎ʐ^�F�������オ�^�b�s���O�ŁA���̓{���g�i�b�g���߁B

�E��̎ʐ^�F�����̓^�b�s���O�����łQ�����𗯂߂��̂ŁA�^�b�s���O�r�X�̔j�f��S�z���������ł��邪�A���Ȃ��Q���L�����s���N���A�����B

�E���̎ʐ^�F�����͓S���ƓV��̊ԂɃX�L�}���������̂ŁA�A���O����[�ɂk��������q���A�X�L�}�Ɉ����|���Ă���B���̂����ŁA�A���O�����^�b�s���O�ŗ��߂Ă���B

|

|

�P�U�C���`�Ԃ��ڂ��āA�N���}�̉�����B�����摜�B

�N�Y�J�S�Ɣ�ׂ�A�R���p�N�g�Ɏ��܂��Ă���̂�������B

����p�C�v�͑�l���Q�`�R�l����Ă����v�������B

�o�Q�b�W�h�A�ɃX�e�����X�̊ۖ_�����t���A����ɃC���N�^�[�p�C�v���q���A�C���N�^�[�p�C�v�Ǝ��]�Ԃ𒅒E�ł���悤�ɂ����B |

|

�C���N�^�[�p�C�v�͎��R�ɒI������V�X�e���Ƃ��āA�z�[���Z���^�[�Ŕ����Ă���B

�V�X�e���ɂ͑���ނ̕��ނ�����̂ŁA�X���Ō��������Ȃ���l������A�ʐ^�̂悤�Ȃ��̂ɂȂ����B

�p�Ȃ�����̘r�ŁA���]�Ԃ�������ނ悤�ɂ��Ă���B

��̘r�́A���]�Ԃ��N���}���ɓ|�ꂱ�܂Ȃ��悤�ɂ����ځB

���̘r�́A���ڂ̎��]�Ԃ��ڂ��ăo���h�~�߂���܂ł̊ԁA���]�Ԃ�����ɓ|��Ȃ��悤�Ɏx�����ځB���̘r�́A���]�Ԃ�����ɕ������߂�悤�ɂ��邽�߁A�����X���C�h����悤�ɂ��Ă���B |

|

�o�Q�b�W�h�A�̃X�e�����X�ۖ_�����ދ�����B

�C���N�^�[�p�C�v�̕W�����i�Ƃ��Ĕ����Ă����B |