|

|

|

|

![]()

���Z�c�O���B ���v�ԛ{

�܂��A���̋Ȃ̏ꍇ�ǂ�Ȋy�����g���̂��A�Ƃ����_���C�ɂȂ�܂��B�ŋ߂̘^���ł́A���Ȃ�̕p�x�Ńx�[�������C�^�[�ł��g����悤�ɂȂ��Ă��āA�قƂ�ǃX�^���_�[�h�ƂȂ��Ă���悤�Ɋ������܂��B�l���Ă݂�A���̌��T�ł��Z���Z�[�V���i���Ƀf�r���[�����̂�1996�N�̎��ł�������A�������łɎl�����I���O�̂��ƂɂȂ��Ă���̂ł��ˁB�ł�����A�Z���҂̃W���i�T���E�f���E�}�[���A���s�����́u�C�s�̎��v�Ƃ��������̃C�P�����ł������A�ŋ߂̎ʐ^������Ƃ��Ȃ�́u���ꂳ��v�ɂȂ��Ă����̂ŁA���R�Ƃ��܂����B�܂��A���̂��炢�̔N�������łɌo���Ă���A�Ƃ������ƂȂ̂ł��ˁB �����A�ŋ߂̌X���Ƃ��āA�\�����̓x�[�������C�^�[�ł��g���Ă���悤�Ȃ̂ɁA�����ŐV���Ɏ������ꂽ����܂ł̊y���Ƃ̑���_�ɁA�����ď]��Ȃ��ʼn��t����A�Ƃ����P�[�X�������Ȃ��Ă���悤�ł��ˁB �����ł̃z�[�l�b�N�̏ꍇ���A�����炭�x�[�������C�^�[�ł��g���Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����C�����܂��B���́A���܂肠�ĂɂȂ�Ȃ������́A�I�y�͂�767���ߖڂ�������Ă���l�d���̉̎��ł��B���̉��t�ł́A�܂��j�����uTochter, Tochter aus Elysium!�v�Ɖ̂�����A�������uFreude, Tochter aus Elysium!�v�Ɖ̂��A���̐�ł͂��ׂẴp�[�g���uFreude, Tochter aus Elysium!�v�Ɖ̂��Ƃ����A�x�[�������C�^�[�ł����̃p�^�[���ɂȂ��Ă��邩��ł��B�����āA�����y�̗͂L���ȃz�����̕s�K���ȃV���R�y�[�V���������̂܂܉��t����Ă��܂��i�����́A�Ӑ}�I�ɏ��������t����Ă���̂ŁA�قƂ�NjC�Â��܂���j�B �����A�ŏ��Ɂu����̉́v�̃e�[�}���o�Ă���Ƃ���̃t�@�S�b�g�̃I�u���K�[�g�̃��Y���̈Ⴂ�A���邢�͑�1�y��81���ߖڂ̖؊ǂ̍Ō�̉���3�x�������ƂȂǁA�x�[�������C�^�[�łȂ�ł͂́u�ςȁv�Ƃ���́A�u�܂Ƃ��ȁv�`�ɕς���Ă��܂��B�������A�I�y�͂́uvor Gott�v�̃t�F���}�[�^�ł̃I�[�P�X�g���̃f�B�~�k�G���h������܂���A�u���C�g�R�v�t�V�łł����蓾�܂���B ���t���̂́A�ƂĂ��A�O���b�V�u�ȏ�ɑ@�ׂƂ������̂ł����B�e���|�͂��Ȃ葬�߂ŁA��P�y�͂Ȃǂ͓W�J��������ł���ɃV�t�g�A�b�v���Ă��܂��B����ł��A�t���[�Y�̉̂킹���͂ƂĂ����J�ŁA��ڂ̑O�Ƀf�B�~�k�G���h��t���Ď��߂�Ƃ����������O�ꂳ��Ă��܂��B��Q�y�͂��������A�g���I�Ȃǂ͂��̂߂���Ԃ�ɂ�������I�[�{�G�E�\���͕t���Ă����Ă���̂͂������ł��B��R�y�͂��e���|�͑����Ă��A��������̂��Ă��܂��B �����āA�I�y�́A�ጷ�̃��V�^�e�B�[���H�͕\��ƂĂ��L���ŁA���Ȃ₩��������܂��B���炭���ăo���g���̃\���������Ă���ƁA���́A���܂�̉��s���ɂ����낢�ł��܂��܂��B�����ɁA���̉��ꂪ���Ȃ艓���ɒ������āA�܂�ŃI�t�X�e�[�W�ʼn̂��Ă���悤�Ȋ��������Ă��܂��܂��B  �����́A�u�b�N���b�g�̃����o�[�\�ł�150�l�ȏア�܂����A����ȑ�l���Ƃ͎v���Ȃ��قǐ��������Ă��܂��B����ȁA��������ƌP�����ꂽ���ŁA���̋Ȃɂ��肪���Ȃ��������ςȂƂ���͑S�R�Ȃ��A�ƂĂ��ׂ����\��O�ꂳ��Ă��܂��B���ɁA�X�^�J�[�g����U���ȂقNj�������Ă��܂��ˁB�uSeid umschlungen�v����͖{���Ɍ����ł��B �T�E���h�́A���ǂ���������ĂƂĂ��₩�ł��B�T���E���h�ł͂���ȖL�����������Ղ薡�킦�܂��B SACD Artwork © Reference Recordings |

||||||

����A�N���W�b�g�̖ʂňȑO�ƕς���Ă����̂́A�v���f���[�T�[��\���O���C�^�[�Ƃ��āA�}�V���[�E�R�[�}�ƃ_�j�G���E�u�b�N�Ƃ����Q�l�����C���Ńt�B�[�`���[����Ă������Ƃł����B����܂ł��ƁA�قƂ�ǂ������o�[�T�l�{�x���E�u���������̃|�W�V�����ɂ������̂ł����A�����ł͔ނ�̓R�[�E�v���f���[�X�Ƃ��������ɂȂ��Ă��܂��B�����A������ꂼ��\���O���C�e�B���O�ɂ��������������Ă��܂����A�A�����W�͑S�Ă��̂U�l���s���Ă��܂��B ���̌��ʁA�S�ʓI�Ƀ����f�B��R�[�h�i�s�͂���܂łƔ�ׂĂ��Ȃ�V���v���ɂȂ������ʁA�T�E���h�I�ɂ͂���܂łƑ傫���ς���Ă���悤�ȋC�����܂��B�O��̃I���W�i���A���o������́A�����o�[���P�l�����Ă��܂����A���̉e�������Ȃ�傫�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B������ɂ��Ă��A�قƂ�ǐ��܂�ς�����悤�ȐV�N�Ȉ�ۂ��A���o���S�̂��犴������̂́A�ƂĂ����ꂵ�����Ƃł����B ���^�Ȃ͑S����11�ȁA�O��ł�13�Ȃł������A���̂��炢�̕��������₷���ł��ˁB �P�Ȗڂ́uHappy Now�v�́A�v�����[�V�����̉f���ł��Ȃ��݂̋Ȃł��ˁB�����Ȃ�n���h�E�N���b�v�Ŏn�܂�Ƃ����̂͑O��Ɠ����ł����A����͂܂�ŃX�e�B�[���E���C�q�́u�N���b�s���O�E�~���[�W�b�N�v�̂悤�ȃ��Y���E�p�^�[���������̂ɂ͋����܂����B�X�R�b�g�̃\�����{�r�[�E�}�N�t�@�[�������ŁA�܂��Ƀn�b�s�[�����ڂ̋Ȃł��B�x�[�X���ƂĂ��G�b�W�̌��������ŁA�d����������܂��B �Q�Ȗڂ́uLove Me When I Don't�v�ł́A�n�[���j�[�̃p���X���A��͂�ƂĂ��G�b�W�̌������A�܂�ŃV���Z�̂悤�ȉ��ɂȂ��Ă��܂��B���̂�����́A���Ȃ�G�t�F�N�^�[���g���ăp�[�J�b�V�u�ȉ��ɕς��Ă���̂ł��傤�ˁB������������A�{���ɃV���Z�������Ă���̂����B �R�Ȗڂ́uCoffee In Bed�v�B������A�G�b�W�̌������n�[���j�[���ۗ����Ă��܂��B�r�[�g�{�b�N�X�̃p�^�[�����A�����قǑ��ʂɂȂ��Ă܂��ˁB �S�Ȗڂ���͂�v�����[�V�����f���ł��Ȃ��݂́uBe My Eyes�v�ł��B����͂܂��`���̂قƂ�ǃG�������̏d���ȃT�E���h�Ɉ��|����܂��B�ȑS�̂́A�g�[�P���Y�́u���C�I���͐Q�Ă���v�ɂ悭���������B �T�Ȗڂ́uA Little Space�v�ł́A�I�u���K�[�g���V���Z���Ɍ��߂Ă܂��ˁB �U�Ȗڂ́uSide�v�ł́A�v���f���[�T�[���X�`���A�[�g�E�N���C�g���ɑւ��܂��B�����ŁA�A�����W������܂ł̋ȂƃK�����ƕς��A�������y���v�킹��n�[���j�[�ŁA�R���[�����ɔ���܂��B �V�Ȗڂ́uBored�v�́A�}�C�i�[�E�R�[�h�̃o���[�h�i�ꕔ�uB.Y.O.B.�v����T���v�����O�j�B����ȍ~�́A�o���[�h���̔����������f�B�̋Ȃ����т܂��B�W�Ȗڂ́uExit Signs�v�̓\�t�g�ȃT�E���h�ŁA�N���V�J���ȃ����f�B������܂����A�X�Ȗڂ́uNever Gonna Cry Again�v���r�[�g�͌y�߂ł��B ������10�Ȗڂ̃J�[�X�e�B���̋ȁuIt's Different Now�v�ł́A�Ȃ�ƃC���g�����s�A�m�Ŏn�܂�܂��B����ɁA�r������`�F���������܂�����A�A�E�J�y���ł͂���܂���B���̃`�F���̓r�[�g�{�b�N�X�̃P���B�������t���Ă����̂ł��傤���B�d���ȃT�E���h�̒��̃J�[�X�e�B���̃\���͌����ł��B �����āA�Ōオ�A���o���E�^�C�g���́uThe Lucky One�v�ł��B�����ł̃v���f���[�T�[�̓}�[�e�B���E�V�����[�A�A�E�J�y���̌��_�ɕԂ����悤�ȃR�[���X�̃��Y�����o�b�N�Ƀ\�����̂��̂ƁA�S���̃z���t�H�j�b�N�ȃg�D�b�e�B����サ�܂��B �������Ē����Ă݂�ƁA�U�Ȗڂ́uSide�v�ŁA�r�[�g�̂������uSide-A�v����A�����f�B�A�X�ȁuSide-B�v�ɕς�����̂ł́A�ȂǂƎv���Ă��܂��܂��B CD Artwork © RCA Records |

||||||

�ł�����A�����SACD���ނ��^����S�����Ă��邱�Ƃ����҂��ē��肵���̂ł����A�u�b�N���b�g�̃N���W�b�g������ƁA�����ɂ̓v���f���[�T�[�ƃG���W�j�A�̖��O���u�V�[���E���C�X�v�Ƃ���ł͂���܂��B���̕���NAXOS���[�x��������𒆐S�ɐ̂����L���d�������Ă��āA���ۂɂ��̒��̂������������Ƃ�����܂����A����Ƃ����������̂Ȃ��A�t�c�[�̉��ł����B ����SACD���A��͂肻�̉��ɂ͎��]�������܂��B���y��̉������܂����Ȃ�ł���ˁB���ǂȂǂ��A�C�����̏ꍇ�͊m���ɗL�����X�J�b�Ɠ˂������銴��������܂���B�����āA�����ɂ͐��y�̃\���⍇��������Ȃ�����̂ł����A���̐����Ȃ�Ƃ����ɂ����������܂���B �܂��A�^�����̉����Ȃǂ�����܂������T�ɔ�r�͂ł��܂��A���̃��[�x���Ɋ��҂���N�I���e�B�łȂ����Ƃ͊ԈႢ����܂���B�^���X�^�b�t�̓s�����������̂ł��傤���A�ƂĂ��c�O�ł��B ����͂���Ƃ��āA���̃A���o���Ɏ��߂��Ă���̂́A�f���}�[�N�̏d����ȉƁi1948�N���܂�j�{�[�E�z���e���̉ߋ��̍�i�R�Ȃł��B�ē��ł͂���܂���i����́u�z�������v�j�B�����͂��ׂāA���ꂪ���E���^���ƂȂ�܂��B���̕��́A�u�A���X�E�m���@�E�R�y���n�[�Q���v�Ƃ����f���炵�����c��n�݂���Ă��āA�ŏ��͍����w������|���A���ł̓I�[�P�X�g�����w������悤�ɂȂ��Ă��܂��B����̃A���o���̎w�����ގ��g�ł��B �ŏ��ɉ��t����Ă���̂́A�f���}�[�N�̍����I���b��ƃA���f���Z���i���m�ɂ́u�A�i�X���v�Ɣ�������̂������ł��ˁj�̗L���ȁu���̉��l�v�ɂ��A�R���T�[�g�E�I�y���ł��B2004�N�ɃA���f���Z���̐��a200�N���}�������ɍ���܂����B������A�I���W�i���̃^�C�g���͉p��́uEmperor's New Clothes�v�A�܂�u�c��̐V�������v�Ƃ������̂������̂ł����A���{�ł͂�������u���̉��l�v���蒅���Ă��܂��Ă��܂��B���̃^�C�g���́A�u�X��͗��̉��l���v�݂����ɁA��ʓI�Ȕ�g�Ƃ��Ă��g����悤�ɂȂ��Ă��܂�����A���܂���ς��邱�Ƃ͂ł��܂���ˁB ����Ȃ��b���A�����ł̓e�m�[���ƃo���g���̃\���X�g�A�����ď������������Ői�߂��Ă����܂��B���R�A��l�ʼn����������ƂɂȂ�̂ł����A���l�������o���g���������Ȃ�g���������A�ƌ����̂͂�����ƈ�a��������܂��ˁB�e�m�[���͂Q�l�̍��\�t�S���ł����A�Е��̍��\�t�̓t�����X�ꂵ������ׂ�Ȃ��̂ŁA���ʂ͏o���܂��B ������A�N�ł��m���Ă��邨�b�ł����A���y���ƂĂ�������₷���̂ŁA����Ȃ蒮�����Ƃ��ł��܂��B�Ō�̃V�[���A���l���������Ȃ��Ńp���[�h���n�߂邠���肩�特�y�͂ƂĂ�����オ��A�q�ǂ����u�������ĂȂ������I�v�ƌ����ăp�j�b�N�ɂȂ�ƁA�ˑR���ꂪ�L����A���A�ƃt�����g�őS���قȂ郊�Y����t����Ƃ����J�I�X���o������̂��A�Ȃ��Ȃ��̃A�C�f�B�A�ł��B �Q�Ȗڂ�1995�N�ɍ��ꂽ�u�I�[�{�G���t�ȁi�C���E���}�l�X�R�j�v�ł��B�z���e����1980�N��ɂ͉f�批�y�ɂ���������Ă��܂������A���̎��̃I�[�{�G�t�҂̕\���͂̑傫���Ɏ䂩��āA�ނ̂��߂ɃI�[�{�G�̂��߂̋��t�Ȃ���낤�Ǝv���Ă����̂������ł��B�T�u�^�C�g���́u���[�}���v�Ƃ����Ӗ��ł����A����́A�ނ����̋Ȃ���������ɂ̓��[�}�ɂ��āA���̊X�ɂ��Ȃe�[�}�Ȃǂ��D�荞�܂�Ă��邩��ł��B�m���ɁA�����ł́u�^�����e���v�Ȃǂ̃��Y�����p�ɂɌ���Ă��܂��B�z�����Z�N�V�������o�b�N�ɂ����J�f���c�@�������ǂ���ł��傤�B �Ō�́A1987�N�ɍ��ꂽ�u�[���̉́v�ł��B�\�v���m�ƃt�@�S�b�g�Ƃ����������g�ݍ��킹�̃\���ŁA�l�X�ȕ\����������W�̉̂��̂��܂��B SACD Artwork © Dacapo Records |

||||||

������A����ȃA���o���B���ꂩ��͂���ȃP�[�X�����������Ȃ̂ŁA�����������͍̂Ō�Ɍf���Ă���R�s�[���C�g���A�uAlbum Artwork c�v�Ƃ��邱�Ƃɂ��܂����B �Ƃ������ƂŁA����́u�A���o���v�́A���������납��W���Y�ɐe���݁A�I�����_�̃��g���q�g���y�@�ŃA�[���[�E�~���[�W�b�N���w���[�V�[�E�h�E�T���E���@���T���Ƃ����Ⴂ�i�������ł͂���܂���j�t�����X�̃s�A�j�X�g��2016�N�Ɍ��������u�R���N�e�B�t�E�g���C�g�[���v�Ƃ����A���T���u���̃f�r���[�E�A���o���ł��B�ޏ��͂��̂悤�Ɍ���Ă��܂��B �u�R���N�e�B�t�E�g���C�g�[���v�́A�N���V�b�N���y�A�W���Y�A�����ȂǁA����܂Ŏ�����������ׂẲe�����������̐S�̃v���W�F�N�g�ł��BJ.S.�o�b�n�̍�i�ɃC���X�p�C�A���ꂽ�u�o�b�N�E�g�D�E�o�b�n�v�́A�o���b�N���t�̓��ꐫ�ƃW���Y�̓��ꐫ��g�ݍ��킹�āA���ꂼ��̑�������̃X�^�C�����܂߁A�Ɠ��̐V�����T�E���h���u�����h���Ă��܂��B���ʂƂ��ē�����V�����I���W�i���̃T�E���h�́A�v���[���[���m�̑��ݍ�p�A�n�����A��������g�ݍ��킹�����̂ł��B ���̃A���T���u���́A�W���Y�̃g���I�i�s�A�m�A�h�����X�A�x�[�X�j�ɁA�T�b�N�X�ƃ��H�[�J������������T�l�Ґ��ł��B���̃��H�[�J���̃��[�V�[�E�V�����^���́A�W���Y�ł͂Ȃ��N���V�b�N�A���ɃG�}�E�J�[�N�r�[�Ɏt������ȂǁA�A�[���[�E�~���[�W�b�N�̕���ł̌��r���o�āA�\���X�g�A���邢�͍����c�̃����o�[�Ƃ��Ċ��Ă���\�v���m�̉̎�ł��B �A�����W�́A���[�_�[�Ńs�A�j�X�g�̕��̃��[�V�[���s���Ă��܂��B����́A�o�b�n�̌��Ȃ̊����D�ق��}���Ă�����̂́A�Ȃ����I���W�i���̖���������ƕ\��Ă���A�Ƃ������ɍ������̂��̂ł����B�Ⴆ�A�P�Ȗڂ̓����[�g�̂��߂̋ȂŌ��Պy��Œe����邱�Ƃ������u�O�t�ȁvBWV999�Ȃ̂ł����A�����ł͂��̂P���߂ɏ\�Z��������12����3/4���q���A�����������U��6/8���q�ɓǂݑւ�����A�������������������5/8���q�ɂ�����A�����_����6/8���q�����ށA�Ƃ������悤�ȕ��G�ȕϔ��q�̃��Y�����g���Ă����肷��̂ł��B�����ɁA�\�v���m�͍����̎�����H�J���[�Y�œ����̂ł����A����ɍ��킹�ă\�v���m�E�T�b�N�X���n�[���j�[������A�Ƃ����N���V�J���Ȃ��Ƃ�����Ă��܂��B����ɁA���ԕ��ł́uHerz und Mund und Tat und Leben�v�Ƃ����A�L���ȃJ���^�[�^147�Ԃ̖`���̃R���[�����_�Ƀt�F�C�N�����\�����A�\�v���m�ɂ���ĉ̂��܂��B�\���̌㔼�̓X�L���b�g�������āA�W���W�[�ɔ���܂��B �����ł́A���l�^�̓J���^�[�^�ł̃A���A�Ȃǂ̑��ɁA�u���n�l���ȁv����̃i���o�[���Q�Ȏ��グ���Ă��܂��B�܂��͖`���̍����A����́A�Ȃ̃R�[�h�i�s���g������_�ȃ��H�J���[�Y�̌�ɁA�����́uHerr, unser Herrscher�v�Ƃ����\�Z�������̃����X�}���A���̂܂܃\�v���m���̂��܂��B�������A�ƌ��������Ȃ����m�ȉ̂����ł��ˁB�����āA�o�b�N�͂�͂肻�̏\�Z���������_��ɃV���R�y�[�g�����A�m���̂����r�[�g�ɂȂ��Ă��܂��B���̌�A���Ȃ�I�[�\�h�b�N�X�ȃs�A�m�̃A�h���u�E�\�������ꂽ���Ǝv���ƁA����ɑ����ă\�v���m�ƃT�b�N�X���t���[�W���Y�̂悤�ȃC���v�����B�[�[�V������W�J�A�����āA�Ō�͂�����ƃ����X�}�ɖ߂��ďI���Ƃ����y�����ł��B ���Ǝv���ƁA���́u���n�l�v�̍Ōォ��Q�Ԗڂ̍����uRuht wohl�v�ł́A�_�E�J�[�|�̑O�����A�قڃI���W�i���ʂ�i�����߂��̓J�b�g����Ă��܂��j�J��Ԃ����Ƃ����A�t�Ɉӕ\��˂��A�����W�ł����B �w�r�[�ȃo�b�n�E�t�@���ł��A�����Ă������W���Y�E�t�@���ł������Ɋy���߂�f�G�ȃA���o���ł��B Album Artwork © Paraty Productions |

||||||

���̘^���̃����o�[������ƁA������������u�s�[�^�[�E�O���C���Y�v�̎��Ƃقړ����Ȃ̂ł����A�����ɂ���ɃX�E�F�[�f���́u�I���t�F�C�E�h�����K�[�v��������Ă���̂ŁA�����Ă��܂��܂����B�O��̍������f���炵�������̂ɁA����ɂ����ɂ��́u���E��̒j�������c�v�������̂ł�����ˁB �m���ɁA���̍�i�ɂ͑�Ґ��̃I�[�P�X�g���Ƃ�������̃\���X�g�̑��ɁA��͂��l���̍������Q�����Ă���̂ł����B����SACD�̃u�b�N���b�g�ɂ��A���ꂪ���C�u�^�����ꂽ���̃X�e�[�W�̖͗l�̎ʐ^������܂����A�����ł̓����o�[���Ђ��߂������Ă��܂����ˁB �����A�������蒮���Ă݂�ƁA���̍����̏o�Ԃ͖{���ɏ��Ȃ����Ƃ��킩��܂����B�S�Ȃ͂Q���ԋ߂�������̂ł����A���̒��ł̍����̓o�ꎞ�Ԃ́A��R���ɂQ��j�����������̃V�[���͍��킹��10��������܂��A���������Ȃǂ͍Ō�ɂق�̂T�����炢�����Ȃ��̂ł���B����܂łЂ�����҂��Ă��鍇���c���́A��ςł��傤�ˁB �ł��A����ȁu�ꔭ�v�̂��߂ɁA�ނ�͍ő�̐��ʂ����Ă���Ă��܂����B�܂��́A�I���t�F�C�E�h�����K�[�����S�ɂȂ����j�������́A��Ґ��̃I�[�P�X�g���̑剹�ʂɂ��������A��������ƒʂ闱�̑��������ŁA�P��ڂƂQ��ڂƂł̑S�R�قȂ�v���Ɍ����ɉ����Ă��܂����B �����āA�����ɂƂ��Ă͂��������Ƃ����Ō�̍������A��������Ƒ��݊������Ă��܂����B�G���f�B���O�A����܂ł�A�}�C�i�[�Z�u���X�̉e�̂���R�[�h����A�n�����̎O�a���ɕς�����u�ԂȂǂ́A�܂��Ɋ������̂ł����B �����āA�\���X�g�������A�݂�ȂƂĂ��f���炵�������ł��ˁB������ł���ɖL���ȃj���A���X�����킸�A�������������Ă��ꂽ�X�P���g�����͂��߁A����ȃ��[���ɂ͂��������Ȃ��悤�ȃg�[�}�X�E�A�����̌���ȂǁA�݂ȁA���\���܂����B ���̍�i�́A�قƂ�ǁu�I�y���v�Ƃ����Ă��\��Ȃ��悤�ȁA�X�g�[���[�����������y���ł��B���Ƃ̔��[�́A�X�P���g���������郔�@���f�}�[�����̕s�ρB�������A���̑���ł���g�[���F�́A���̔܂ɂ���ēŎE����Ă��܂��܂��B�����Q�������́A�_����������߂ɐ▽�A�z����A��Ė�Ȗ�ȕs�C���Ȝp�j�𑱂��܂��B�������A������Ō�ɂ͓��̌��ɂ���ď����̂ł��B ����ȃO���e�X�N�Șb�ɕt����ꂽ�V�F�[���x���N�̉��y�́A�ɍʐF�̃I�[�P�X�g���[�V������S�J�ɂ��ĂƂĂ����}���e�B�b�N�ɔ���܂��B����́A�ԈႢ�Ȃ����m���y�����ǂ蒅������̃N���C�}�b�N�X�ɈႢ�Ȃ��̂ł����A�Ȃ����ނ͂��̉h�����̂ĂāA�u�N���V�b�N���y�̐��ނ����������C��40�N�v�i�W�����A���E���C�h�E�E�F�b�o�[�j�ނ��ƂɂȂ�̂ł��ˁB ���̍�i�͂��А��Œ����Ă݂������̂Ȃ̂ł����A2019�N�ɂ͂Ȃ�Ɠ��{�̃I�[�P�X�g����3�����������t���Ă���̂ł��ˁB�R���ɂ̓J���u�������w���̓ǔ������A�S���ɂ͂��������Ԃ��悤�ɑ��a�m�w���̓����s�����y�c�A������10���ɂ̓W���i�T���E�m�b�g�w���̓��������y�c�ł�����ˁi�����ɂ��A�������o�����Ă��܂����j�B�����A���̂��낱�̍�i�Ɂu�J��v���Ă�����A�ǂꂩ�͂����ƒ����ɍs�����ł��傤�ˁB SACD Artwork © Chandos Records Ltd |

||||||

����́A�u��߂�ꂽ��v�Ƃ����^�C�g���ł����A����̓V�F�[���x���N�����y�Z�d�t�̂��߂ɍ������i�ŁA��Ɏ��猷�y���t�̂��߂ɂ��ҋȂ��Ă���A�����炭�V�F�[���x���N�̋ȂƂ��Ă͍ł����t�p�x�̍�����i�Ƃ��āA�m���Ă�����̂ł��B�����m�̂悤�ɁA����͓����^�C�g���̃��q�����g�E�f�[�����̎������ɂ��č���Ă��܂��B ����ƈꏏ�ɁA�����ł́A�V�F�[���x���N���E�B�[���ł��̋Ȃ�������̂Ƃقړ�������ɁA�������ꂽ�x�������ō��ꂽ�A�����^�C�g���̃I�X�J�[�E�t���[�g�̍�i�����t����Ă��܂��B�����ł́A�f�[�����̎������̂܂܃e�L�X�g�Ƃ��āA�j����l�̃\���X�g�ɂ���ăI�[�P�X�g�����o�b�N�ɉ̂��Ă���A�ƂĂ��������Ȃł��B ���̎��́A�܂�Ńh���}�̂悤�ȍ\���ɂȂ��Ă��āA�j�Ə��̃��m���[�O�̑O��ɁA��i�`�ʂ̃g�����������Ă��܂��B���́u���A�D�P���Ă���́B�ł��A���Ȃ��̎q�ł͂Ȃ���v�ƌ����̂ł����A�j�́u����Ȃ��Ƃ͍\��Ȃ����B�ꏏ�ɓ�l�̎q���Ƃ��Ĉ�Ă悤�v�Ɠ�����Ƃ����A�ƂĂ�����������ł��B ����ɕt����ꂽ�t���[�g�̉��y�́A�܂��Ƀh���}�̉��y�Ƃ��āA�O��I�ɂ��b��グ��悤�ɍ���Ă��܂��B�O�t�́A�܂��Ƀ��u�X�g�[���[�����ꂩ��n�܂邱�Ƃ�\��������Á`�������f�B�̌��y��ɍʂ��Ă��܂��B�����ŏ��̍������n�܂�ƁA����͂��Ȃ肹���ς܂������̂ɕς��܂����A���@�C�I�����̃\�����������肻�̏��̉̂��x���Ă���Ă��܂��B�j�̉̂́A�܂��Ɋ��e���G�ɕ`�����悤�ȁA�ƂĂ��g������ݍ��ނ悤�ȕ��͋C�������o���Ă��܂��B�����ł̃X�P���g���̉̂͂܂��Ƀn�}����A�f���炵���ł��˂��B�����āA�G���f�B���O�́A���̓�l���j�����邩�̂悤�ȃI�[�P�X�g���̐���オ��ł��B����͂����A�����Ă��Ēp���������Ȃ�悤�Ȃ���������̊y��ɂ������ł��B����ɂ���Ă���A�ƈ��Ԃł��t�������Ȃ�悤�Ȃ��̂������ł���B ����Ɠ������e�B�[�t���A�V�F�[���x���N�͌��t������Ȃ��ŁA��͂�R����J����̉��y�Ɏd�グ�܂����B�����āA�ŏI�I�ɂ́A��͂�ƂĂ��Â����邭�I���̂ł��B �����A���̃A���o���̍ŏ��ɓ����Ă���̂́A����Ƃ͂�����ƖѐF�̈قȂ���̂ł����B�u�e�m�[���Ƒ�nj��y�̂��߂̉����w�M�x�v�Ƃ������̋Ȃ�������̂́A�V�F�[���x���N�Ɠ�������ɃE�B�[���Łu�����[�E�E�B�h�E�v�Ȃǂ̐������̃I�y���b�^���q�b�g�����Ă����t�����c�E���n�[���ł��B�G�����B���E���@�C���Ƃ����l�̎����e�L�X�g�ɂȂ��Ă���̂ł����A����́A�a�@�̃x�b�h�Ŗ����Ă���Ⴂ���m���A�u�M�v�ɕ�������Č��Ă��閲������Ă���̂ł��B����́A�I�y���b�^�Ƃ͑S��������ƂĂ��u�V���A�X�v�ȉ��y�ŁA�ǂ������q�����g�E�V���g���E�X��������v�������ׂ�悤�Ȃ��̂ł����B���̒��ŁA���l�ƃ_���X�����Ă����i�ł́A�����ӂ̃����c���t�ł��Ęa�݂܂����A���̃V�[���ł́u���R�b�c�B�s�i�ȁv���ƂĂ��\�͓I�ȃI�[�P�X�g���[�V�����Ō��ꂽ�肵�܂��B������X�P���g���̃\���ʼn̂���̂ł����A�Ō�ɂ͉̂ł͂Ȃ��u���v�ŁA�u���̃x�b�h�̏��N���͎��v�ƌ����̂ł���ˁB����́A�ƂĂ��V���b�L���O�ȏu�Ԃł��B �����Ă����P�̃R�[�i�[�́A��͂�E�B�[���Ŋ��Ă����R�����S���g�̃I�[�P�X�g�����t�̉̋ȏW�u�ʂ�̉́v�ł��B��͂�X�P���g�����̂��Ă܂����A���̏_�炩�����ɂ͂Ƃ��Ƃ������܂��B�܂��ɁA�����������ӂ��@�ׂȐ��ł��ˁi�u������g�[���v�ł�����j�B SACD Artwork © Chandos Records Ltd |

||||||

�u���[�c�@���g�����܂��2�N�O�A1754�N�ɐ��܂ꂽ�z�t�}�C�X�^�[�́A�ŏ��͖@���Ƃ�ڎw���ĕ����Ă��܂�������ɉ��y�ƁA���邢�͊y���o�ŋƎ҂Ƃ��āA�E�B�[���Ŋ��邱�ƂɂȂ�܂��B���̂ǂ���̐E�Ƃɂ���ނȂ��˔\�������Ƃ����}���`�l�Ԃł����B��ȉƂƂ��Ă͂X�Ȃ̃I�y���A60�Ȉȏ�̌����ȁA40�Ȉȏ�̌��y�l�d�t�ȂȂǁA������W�������Ŗc��ȍ�i���c���Ă��܂��B���t�Ȃ̕���ł��A�L���ȃ��B�I�����t�Ȃ��͂��߁A�t���[�g���t�Ȃ�����25�Ȃ�����Ă��邻���ł��B�v�����ł͊y���o�łɊւ��Ă͋�̓I�Ȃ��Ƃ͏�����Ă��܂��A�ނ��E�B�[���ɍ�����o�ŎЂ���́A�����̃��W���[�ȍ�ȉƂ̍�i���������o�ł���Ă��܂����B�����Ă��̑��ɂ��A�V�o�ŎЂ̃u���C�g�R�v�t���w���e���̉��ł��������C�v�c�B�q�ɁA�����o�c�Ƃ����`�ł�����y���o�ŎЂ�����Ă��܂����B���ꂪ�A���݂́u�y�[�^�[�X�v�Ƃ����o�ŎЂ̋N���ƂȂ��Ă��܂�����A�ނ̋Ɛт͍����܂ł�������p������Ă���̂ł��ˁB �����A�ނ̍�ȉƂƂ��Ă̋Ɛт́A����قƂ�ǖY�ꋎ���Ă��܂��Ă���悤�ł��B�ނ̃I���W�i���̍�i���A���ꂱ��������̃��[�c�@���g�̂悤�ɕp�ɂɉ��t�����Ƃ������Ƃ́A�����Ă���܂���B��قǂ̈��p�̎��_�ł́A�����ʼn��t����Ă����t���[�g���t�Ȃ��u���E���^���v�ł������A���ꂩ��V�N�ȏ�o���������ł��A�ނ̍�i�����ۂɘ^������邱�Ƃ͋H�Ȃ悤�ł��B�ł�����A����C�M���X��SOMM���[�x���ŁA����ȁu�z�t�}�C�X�^�[�̖��@�̃t���[�g�v�Ƃ����^�C�g���̑S�W����悳�ꂽ�̂́A�ƂĂ����ꂵ�����Ƃł��B���ꂪ�u��P���v�Ƃ������ƂŁA������ׂĂ����E���^���̋Ȃ���Ȃ̂ł����A���̌�ɂ����X���̃V���[�Y�������[�X�����悤�ɂȂ�A������͂��̍�ȉƂ̑S�e����������Ɖ��ɂ���Ēm�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ邱�Ƃł��傤�B ���̂悤�ɁA�킴�킴�t���[�g�Ɍ����ẴV���[�Y���n�߂�ꂽ�̂́A�z�t�}�C�X�^�[�����̊y��ɑ���̈����������Ă��āA���ɑ����̍�i���������A���l�̍�i�����̊y��̂��߂ɕҋȂ����肵�Ă�������ł��B�����́A��ɃA�}�`���A�̉��t�Ƃ��������ĉ��t���Ă������Ƃł��傤�B���ɁA�z�t�}�C�X�^�[�̂��̊y����₩�ɒ������邽�߂̃X�L���͂܂��ɐE�l�I�ŁA���t�҂ɂƂ��Ă͎����̘r���Ђ��炩���ɂ͂����Ă����������͂��ł��B���̈��Ƃ��āA���[�c�@���g�̃I�[�{�G�A���@�C�I�����A���B�I���A�`�F���̂��߂̎l�d�t�ȁi�w�����j���A�NJy����t���[�g�ɕς��ĕҋȂ������́i�g�����j�ł́A��R�y�͂̂���ȃp�b�Z�[�W���A   �������A���̒��ŗB��Z���ō��ꂽ�ŏ��ɉ��t����Ă���l�d�t�Ȃ́A����ȕ\�ʓI�Ȃ��̂����m���ȃp�g�X�������邱�Ƃ��ł��܂��B ����ɂ��Ă��A���̋Ȃ̃^�C�g���i�y��Ґ��j���ԈႦ�Ă��܂����W���P�b�g�́A������Ƃ��e���ł��B���������̋M�d�ȉ������A�Ȃ�Ƃ��������Ȃ����ƁB  CD Artwork © Somm Recordings |

||||||

�����ł́A�T�l�̍�ȉƂ̂U�̍�i�i�ϑt�ȂƃZ���i�[�^���R�Ȃ��j�����t����Ă��܂��B���̒��Œm���Ă����ȉƂ͂�������̃I�y�������A�t���[�g���t�Ȃ��L���ȃT���F���I�E�����J�_���e�����ł��B�������A�����ʼn��t����Ă���u�t���[�g�ƌ��y�l�d�t�̂��߂́A���[�c�@���g�̃I�y���w�h���E�W�����@���j�x����́wLà ci darem la mano�i������ǂ����j�x�ɂ��ϑt�ȁv�͒��������Ƃ�����܂���ł����B�N�ł��m���Ă���e�[�}�̕ϑt�ł����A�r���ł������ƁA�������Z���ɕς�����ϑt������A���̌��������ƒ����Ō��C�̂悢�ϑt�Œ��߂�����Ƃ����̂����ł��B���́A�Ō�Ɍ����I�N�^�[�u�̉��V�́A���Ȃ�̓�x�̍����ł��B �u�t���[�g�A�N�����l�b�g�A���y�l�d�t�̂��߂̏��t�ƕϑt�ȁv��������s�G�g���E�{�b�e�W�[�j�Ƃ����l�́A���X�g�l�[�������͒m���Ă��܂����B������W�����@���j�E�{�b�e�W�[�j�Ƃ����A�R���g���o�X�t�҂ō�ȉƂ������l�ł��B�s�G�g���͂��̃W�����@���j�̂�������ŁA������̓N�����l�b�g�t�Ҍ���ȉƂł����B�ł�����A���̋Ȃ������ŃN�����l�b�g�E�p�[�g�𐁂����߂ɍ�����̂ł��傤�B�u���t�v�ł܂��N�����l�b�g�̋Z�I�I�ȃ\�����o�Ă��邠���肪�A�܂��Ɏ����̊y��̂��߂ɍ�����ȂȂ�ł͂ł��B�������A�t���[�g�̃p�[�g���������炢�ɋZ�I�I�Œ����f��������悤�ɍ���Ă��܂��B�����ł��A�u�ϑt�ȁv�ł͏I��肩��Q�Ԗڂ̕ϑt���Z���ł�����肵�Ă���Ƃ�����܂������̂ł��B �����P�ȃN�����l�b�g��������Ă���̂́A�t���[�e�B�X�g�Ńt���[�g�̋����{�Ȃǂ����킵�Ă���J�~�b���E���}�j�[�m�Ƃ����l��������u�Q�̃��@�C�I�����A���B�I���A�t���[�g�A�N�����l�b�g�A�`�F���A�R���g���o�X�̂��߂̃Z���i�[�h�i�Z���i�[�^�j�v�ł��B���̎���́u�Z���i�[�^�v�Ƃ����̂́A���y�͌`���̎����y�̂��ƂŁA���̋Ȃ��y�͂͂P��������܂��A�r���ʼn��x���Ȓ��ƃe�[�}���ς���Ă��܂��B�����ł́A�Q�̊NJy��Ɠ��l�Ƀ��@�C�I�������C�j�V�A�e�B�u���Ƃ��Ă��āA�ؗ�ȃ\�������x������܂��B �t�B�����c�F�ŁA�e�މ��҂����y�ƂƂ����Ƃɐ��܂ꂽ�G�W�X�g�E���Z���́A�I�[�{�G�t�҂Ńt���[�g��������ȉƂł��B�ނ�������ϑt�Ȃ́A�t���[�g�E�\�������y�d�t�ƂQ�{�̃z���������t����Ƃ����Ґ��ō���Ă��܂��B�����悤�ȃ����f�B�̃e�[�}�͓����̃I�y���̒�������ꂽ���̂ŁA��͂�A�_�[�W���̕����͒Z���ł����A���̂��Ƃ́u�|���b�J�v�Ƃ����R���q�̕��ȂŏI���܂��B �B��Q�Ȃ̃Z���i�[�^�����t����Ă���W�����@���j�E�g�[���Ƃ����l�̐��U�́A�قƂ�Ǖ������Ă��܂���B������͂�����ƂS�̊y�͂ŏo���Ă���t���[�g�ƌ��y�l�d�t�̂��߂̃j�����ƃg�����̃Z���i�[�^�ł����A�j�����̋Ȃ̍Ō�̊y�͂Ō��y��̂R���q�̃s�`�J�[�g���o�b�N�Ƀt���[�g���Â��̂��̂��̂́A���ẮA���̉�������l�ɂ��������̂Ƃ����u�Z���i�[�h�v�{���̈Ӗ������f����Ă���̂ł��傤�B ���i�͂����炭���̊y��������Ă���}���M�́A�����ł͖؊ǂ̃t���[�g���g���āA�����̋����̂Ȃ��Ȃɂ҂�����́A���邢���F�ƌy�₩�ȃe�N�j�b�N���I���Ă��܂��B��������́A�����ɂ��C�^���A�l�炵���̐S�������ɓ`����Ă��܂��B�����s�b�`���A�o�E�g�Ȃ̂́A����Ȃ��y��̂����Ȃ̂ł��傤�B CD Artwork © Amadeus Arte |

||||||

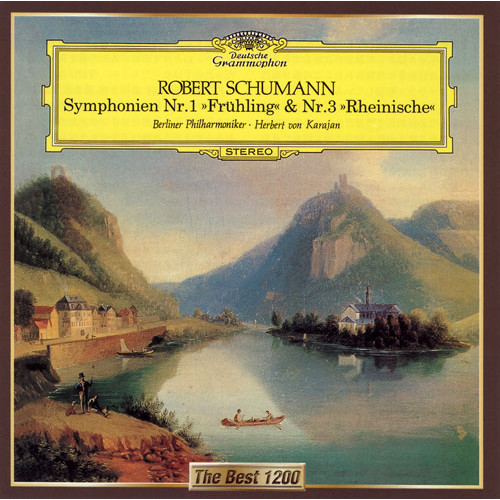

�����āA����ɑ����ăV���[�}���̌����Ȃ��A�S�Ș^�����Ă��܂��܂����B2018�N�ɂ́u��Q�ԁv�Ɓu��S�ԁv�A�����āA2019�N�ɂ͍���́u��P�ԁv�Ɓu��R�ԁv�ł��B ���ꂼ��A�^������ĂقǂȂ������[�X����Ă����̂ł����A�O��̃����f���X�]�[���ƍ���̃V���[�}���ł́A���̌`�Ԃ����Ȃ�ς���Ă��܂����B�O��͑S�ăn�C�u���b�hSACD�ƈꏏ��BD-A�������Ă��āA24bit/192kHz�̃n�C���]���T���E���h�Œ������̂ł����A����͂��ꂪ�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B����ɁA�O��͈ꕔ�͉f��BD�������āA���C�u�f�������邱�Ƃ��ł����̂ɁA���������܂���B�܂��ASACD�ł��T���E���h�͒�����̂ł�����A���������͌����܂��A��͂艹���̂��̂��S�R�Ⴂ�܂�����ˁB����ŁA�R���X�^���g��BD-A�������[�X���Ă��郌�[�x����2L�����ɂȂ��Ă��܂��܂����B�ƂĂ��c�O�ł��B �����f���X�]�[���ł́A�����̎��̍Č��Ƃ������ƂŁA���y�킪�����ĉ��t���Ă����f���������܂������A�V���[�}���ł͂��̂悤�ȃT�v���C�Y�͕ʂɂȂ��悤�ł��B�����A����̃��C���i�b�v�ł́A���ꂼ��̌����Ȃɂ́u�t�v�Ɓu���C���v�Ƃ����T�u�^�C�g�����t���Ă���͂��Ȃ̂ɁA���Ȃ��Ƃ��W���P�b�g��[�x���ʁA�����ăo�b�N�C�����C�ɂ́A���̂悤�ȕ\�L�͈����܂���i�u�b�N���b�g�ɂ͂���܂��j�B�u���C�g�R�v�t�̌��T�łł́A���ꂼ��J�b�R���ŁiFrühlinks-Symphonie�j�Ƃ��iRheinische�j�ƕ\�L����Ă��܂��B   �������A���ƓI�Ș^����R���T�[�g�ł��̂悤�Ȏ咣���ʂ�P�[�X�͂܂�����܂���B���Ɍ��ł��ˁi����́u�L�n�����v�j�B �K�[�f�B�i�[�̃V���[�}���ƌ����A�ނ��܂�ARCHIV�iDG�j�̃A�[�e�B�X�g������1997�N�Ɉ�C�ɘ^�����������ȑS�W������܂����B���̒��ł́u��S�ԁv�͏��e�Ɖ����e�̗�����^�����Ă��܂������A�ƂĂ��������u�c���B�b�J�E�����ȁv�܂Œ������Ƃ��ł��܂����B�������A�I�[�P�X�g���̓s���I�h�y��̃I���P�X�g���E�����H���V���l�[���E�G�E���}���e�B�[�N�ł����ˁB ����ƁA����̘^�����ׂĂ݂�ƁA�ȑS�̂̉��t���Ԃ͂ǂ�����قƂ�Ǖς���Ă��܂���B���ۂɒ�����ׂ����̃e���|�����A�܂������悤�Ȋ����ł��B���y����A����̓��_���E�I�[�P�X�g���ł����r�u���[�g�͂����Ă��Ȃ��悤�ŁA�����悤�ȋ����ɂȂ��Ă��܂��B�����A�؊NJy��̉��̗֊s�́A����̕������V���[�v�ɂȂ��Ă���ł��傤���B �S�̂̕\���ł́A�O��͊m���ɂ������͂��̃L���̗ǂ��p�b�V�������A�������������̂ɕς���Ă���悤�ȋC�����܂��B���Ƃ��A�u�P�ԁv�̖`���̃g�����y�b�g�̃t�@���t�@�[���Ȃǂł́A�O��͖����Ȃ�������Ă������̂��A����͂�����Ƃ����u���߁v��������ꂽ�肵�܂��B�����悤�Ɂu�R�ԁv�̑�Q�y�͂ł��A����͑O��͂���Ă��Ȃ������y���̎w��ȊO�̉ӏ��ł̃��^���_���h���������肵�܂��B �����A�����P�Ȏ��^����Ă���u�}���t���b�h���ȁv�́A���܂Œ����Ȃꂽ���̂Ƃ͈ꖡ�Ⴄ�ߑs���̂قƂ��肪�����������܂����B SACD Artwork © London Symphony Orchestra |

||||||

���́u���������̒a���v�ł́A���Ȃ���I�ȃA�v���[�`���Ȃ���Ă��āA����ȂƂ��낪�������o�Ă��Ă��܂������A����̖{�͂���ɔ�ׂ�Ƃ��Ȃ�u�������āv�͂��܂��B�Ƃ������A�����ł͉��y�̎������ł͂Ȃ��A�������芪������I�Ȕw�i��A������̔��p�A���w�Ƃ������A�|�p�S�ʂ���Ղ��Ȃ���_��i�߂�A�Ƃ�����@�����j�[�N�ł��B����ɂ���āA�����炭���y�ɂ͂���قǏڂ����Ȃ��|�p���D�Ƃɑ��Ă��A�ƂĂ��₳���������ɂȂ��Ă��܂��B�t�ɁA���y�ȊO�ɂ͂���قǒm���̂Ȃ��l�ɂƂ��ẮA�S���m��Ȃ��u�|�p�Ɓv�̖��O�̗���Ɍ˘f����������܂���ˁB �ł�����A��{�I�ɁA����܂ł̉��y�j�P�����悤�Ȃ��̂ł�����A���̊Ԃ̎��ۂɂ��Ă̖ڐV�����͓��ɂ���܂��A����Ɠ����i�s�Ő��E�������邱�Ƃɂ���āA�����͔͂{�����Ă��܂��B�ł�������₷���̂��A��ꎟ���E���ɂ���Č��I�Ɍ����Ă��܂����I�[�X�g���A�i�n�v���u���N�鍑�j�̗̓y���������n�}�ł��B��������邾���ŁA����܂ł̋{�쒆�S�̉��y�̒����͔[���ł��Ă��܂��܂��B ����ɒ��҂̕M�v���Ⴆ�킽��̂́A�Ō�̂�����A�܂��ɍ��������������Ă��鎞��̉��y�ɑ���q�ϓI�ȕ��͂ł��傤�B���ɁA�u1968�N�v����̐ؒf�ʂƍl����A�Ƃ����j�ςɂ́A����Ɏ^�����Ă��܂��܂��B�m���ɁA�����Ă݂�A���̂�����Łu���㉹�y�v�͐V���ȃt�F�C�Y���}�����悤�ȋC�����܂��B ���̌�ŏЉ��Ă���u���̍��͑O�q�I�łȂ��������Ȃ����͋C������A���������₢�₻��ȋȂ�����Ă����v�Ƃ�����ȉƂ̏،��́A�d�݂�����܂��B �����A�u�����v�Ƃ������t�����R�Ɠo�ꂵ�Ă���̂ɂ́A�ŏ��ɋ������u���������v��ǂ�ł��܂������̂ɂƂ��Ă͈�a�����ւ����܂���B�����炭�A���҂́A���M���ɂ͊��s����Ă����͂��̂��̖{��ǂ�ł͂��Ȃ������̂ł��傤�B ������A�����������̏��Ђ̃T�u�^�C�g�����u�������Â���w�|�p�x�̂䂭���v�Ȃ̂ł�����A���́u�|�p�v�Ƃ������t�ɑ��Ă͊m�ł���戵�������߂���͂��Ȃ̂ł����A���̂悤�Ȕz�����������Ȃ��̂��C�ɂȂ�܂��B���҂͍ŏ��̏͂ŁA�V�F�[���x���N�A�X�g�����B���X�L�[�A���@���[�Y�̍�i���������ꂽ���̑����ɂ��ďq�ׂĂ��܂����A�����Łu���̎��̒��O�́w�|�p�x���ɗ������A����́w�|�p�x�ł͂Ȃ������̂œ{�����v�ƌ�������A�V�F�[���x���N�̌��t�Ƃ��āu�w�|�p�x�͖��O�̂��߂̂��̂ł͂Ȃ��v�Ƃ������t���Љ�Ă��܂��B���̂Q�̕����̒��ŁA�u�|�p�v�Ƃ������t�̈Ӗ��������ɃY���Ă���̂ł��ˁB�����ꗂ́A�ŏ��Ɂu���O�́u�w�|�p�x���ɗ����v�ƌ��������ƂŐ����Ă��܂��B���������A�����̒��O�������ɗ����̂́A�u�|�p�v�ł͂Ȃ��u�n�D�i�v�A���邢�́u��y�v�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���ˁB �܂��A���̕ӂ́u�����v���l�A���҂̈ӎ��̊Â��̂����ɂ��ĕЕt���܂��傤�B��Q�͂́u�w���R�[�h�x�������̂̓G�W�\���v�Ƃ����̂��A����ȊÂ��̂Ȃ���ƁA��T�͂̂�����ςȂɏo�Ă���u�g���g�j�E���v���P�Ȃ��A�Ȃ̂ł��傤�B�ł��A��V�͂ŏЉ��Ă��郊�Q�e�B�̃I�y���́A��͂�u�傢�Ȃ鎀�v�ł͂Ȃ��A�u�O�����E�}�J�[�u���v�ƌ����Ăق��������ł��ˁB Book Artwork © Chuokoron-Shinsha, Inc. |

||||||

�������ƂƂ��̂�����ɉ��A���B

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |