ライブカメラを遠隔操作

2005年のテーマ

VIA EPIA-VE5000を使った、防犯・監視向けの、マルチカメラ、多機能ライブカメラを目指します、が、忙しいのでいつになるか?

番外編 CG-NCMNを使った、fuu-cam(フェレット・ライブカメラ)の構築

2005.4.17

CG-NCMNはコレガのWebカメラです。インターフェースはイーサーネット(有線)で、javaを使ったwebサーバー機能を持ち、Webブラウザからアクセスすることで、動画を見ることができます。他にも、FTPクライアントで、別のWebサーバーに画像のみを転送したり、SMTPクライアントで画像ファイルをメールしたりできる機能も持っています。13000円程度で買えるので、単純なWebカメラはサーバーを立ててやるより簡単で安上がりです。 CG-NCMNはコレガのWebカメラです。インターフェースはイーサーネット(有線)で、javaを使ったwebサーバー機能を持ち、Webブラウザからアクセスすることで、動画を見ることができます。他にも、FTPクライアントで、別のWebサーバーに画像のみを転送したり、SMTPクライアントで画像ファイルをメールしたりできる機能も持っています。13000円程度で買えるので、単純なWebカメラはサーバーを立ててやるより簡単で安上がりです。

ADSLルーターを超えるには

FTPクライアントで、プロバイダのWebサーバーに転送するなら、とりたてて難しくはありません。また、家庭内LANの中だけでWebカメラに接続することも簡単です。しかし、外から自宅のWebカメラをアクセスするにはルーターを超えなくてはなりません。超え方は色々ありますが、簡単なのが、NAT(ネットワークアドレス変換)を設定する方法です。

例えば、ポート番号1234を割り当てる場合、ルーターのNAT設定で、1234を受信したばあい、Webカメラのアドレス(例:192.168.1.230)へ転送する設定にします。Webカメラ側では、セカンドポート番号1234を有効にするよう設定することで、httpを標準のポート番号80でなく、1234で使えるようになります。アクセスする側は、http://xxx.xxx.xxx.xxx:1234

を呼び出すことで、自宅のWebカメラを直接呼び出すことができるわけです。

xxx.xxx.xxx.xxxは自宅のグローバルIPアドレスです。IPアドレス固定にするか、アドレスを外から調べられるシステムを作っておく必要があります。また、ポート番号とユーザー名&パスワード設定で、多少のセキュリティ対策も可能です。ダイナミックDNSも使用可能ですが、セキュリティ上問題は多くなります。

ハングアップ対策

CG-NCMNは、なぜかしらハングアップします。特にFTPクライアントには根性がなく、すぐ止まってしまいます。FTPが止まっても、直接アクセスは可能なので、直接入ってカメラの再起動をすれば、復帰はしますが、直接入れない場合や、めんどうな場合は困ります。そこで考えたのが、自動リセット付加回路です。30分に1度電源を遮断することでハードリセットを掛ける回路を作りました。おまけに、部屋の照明が消えると電源を遮断したままにする回路も加えたので、真っ暗な映像をWebサーバーに残したまま止まってしまうこともありません。付加回路は余りもののPIC16C84基板でつくりました。

広角レンズは必需品

この手の安いカメラの画角は狭いので、広角レンズが欲しくなります。コレガでは純正のクローズアップレンズ、広角レンズをオプションとしてラインナップしています。携帯電話でも使える汎用品ですが、あまり扱っている店がないので取り寄せになるケースが多いようです。レンズは両面テープで貼り付ける方式で、接着力が弱いので、その上から別のテープで貼り付けて使っています。 |

2004年のテーマ

2004年のテーマもフェレットでした

2004.6.14

ファンレス・マザーボード(VIA EPIA-VE5000)を買ったので、気兼ね無しに24時間運用できるようになりました。listcam

+ USBカメラで、7:30-22:00時の間でフェレットが動いたときだけ(動体検知)キャプチャでいる設定で動いています。

ファンレスとはいえ、ソコソコ発熱するし、7200rpmのHDDはチンチンに発熱しています(^^;) とりあえず、動作しない時はHDDのモータを止めることで、待機時の発熱は押さえられるようです。HDDのキンイン騒音も減ります。

2004.12.25 追記

2005年に向けてのフェレット用カメラシステムは、なんとも安直な、市販webカメラです(^^;) ちょっとデキの悪いカメラですが、イージーに使えるのは魅力です。と、いうことで、フェレットは市販品に任せて、2005年はセキュリティ用、多ポイント同時監視にトライする予定です。

2003年のテーマ

リモート操作で、ライブカメラのON/OFFが可能なシステムの制作中です。市販のライブカメラを買った方が面倒が無いかもしれませんが(笑)

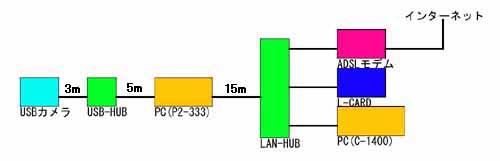

当面は、USBカメラ(1台)+古いPC(P2-333/mate-NX)+ListCAM+WinVNC+

Wake on LAN+L-CARD(メール処理サーバー)で構築予定・・・

今回のシステムの将来的構成図

- USBカメラは、MOSセンサの安物カメラ(2980円)です。

- USB−HUBは、USBカメラがPCから5m以上離れているので、リピータの変わりに付いています。

- PC(P2−333)は、NEC mate−NX Pentium2−333MHz版搭載機です。Wake on LANでPCを起動し、WinVNCで制御し、ListCAMでライブカメラにします。

- L−CARDは、Linux搭載のワンボードマイコンです。主にメール処理サーバーですが、現在停止中・・・

- PC(C−1400)は、自宅のメインマシンです。Wake on LANでターゲットPCを起動し、WinVNCで制御します。

2002年のテーマ

2台のUSBカメラを1台のPCで処理したライブカメラ構築の実験していました。

使っていたUSBカメラはこれらです。

USBカメラのフシギ

複数のUSBカメラを同時に動かすのはなかなか難しい、なぜ上手く行かないか色々試してみた。Windows98でUSBカメラを扱うには、昔ながらのVFW(Video

for Windows)というAPIを使うほかに、WDMというWindows2000と同じAPIを持つインターフェースがある。USBカメラの場合、何台つなげても、すべてWDMとして認識される。でも、VFWから見るとWDMは1つだけだ。

複数のUSBカメラを同時に動かすのはなかなか難しい、なぜ上手く行かないか色々試してみた。Windows98でUSBカメラを扱うには、昔ながらのVFW(Video

for Windows)というAPIを使うほかに、WDMというWindows2000と同じAPIを持つインターフェースがある。USBカメラの場合、何台つなげても、すべてWDMとして認識される。でも、VFWから見るとWDMは1つだけだ。

さて、アプリケーションから、USBカメラを使う場合、APIを通して使うわけだが、古いアプリケーションではVFWのAPIを使うケースが多い、アプリケーションが新しくても、プログラマのアタマが古ければVFWしか扱えない場合もある。実は、問題はここにあって、VFWのAPIからはWDMは1つのドライバに見える。1つのドライバを複数オープンすることは通常できないようだ。つまり、USBカメラは(WFVを使った場合は)1台しか使えないことになる。アプリケーションの中からカメラ((source)を選択できる場合もあるが、切り替えはできても重複起動は上手くいかない。しかし、WDMのAPIを使うと、個々のカメラを個別に認識することができる。同じカメラでもドライバが対応していれば複数個認識できる。つまりWDMから使えば、複数個のUSBカメラを扱うことができる。

と、いうわけで、WDM対応のキャプチャソフトをDelphiで作ってみた。さすがに3台目は動かなかった(USB−HUBの電源不足かもしれない)が、2台までは、USBカメラの機種を問わずに認識できた。同一メーカー複数個のカメラを同時に使えるという、OmuniVisionの製品にバンドルされるソフトはWDM対応なのだが、それ以外のカメラのソフトや、ListCAMはVFWなので使えないだけのようだ。早く、WDMが普及することを期待する・・・

過去の実験はこちらをどうぞ・・・

2000年夏 HATO CAM

2001年秋 HATO CAM