脳死・移植医療。知れば知るほど悲惨な医療であることがわかります。「改正臓器移植法」成立後、第一例から第三例あたりはひどいものでした。

私自身三回大きな手術を受けています。このような移植医療は拒否しますが、他人事ではありません。この種の医療は麻酔が深くかかわっていて、人間いつどんなことで脳死になるかわかりません。大きい手術を受ける人は全身麻酔を施されるので、稀にそのまま目が覚めず植物人間にもなりうる怖いものです。植物人間の患者から心臓を摘出してしまうと殺人罪にも問われかねないので「脳死」という言葉がつくり出されたのです。私は「臓器は提供しません」に◯印をつけたカードをいつも携帯していますが、もし何かの手違いでドナーにでもされたらと思うと本当に恐ろしいです。なぜなら医療現場はミスがつきものですから。

改正後の一例目は、ドナーにメスを入れたとたん血圧が急上昇、医師が麻酔をすぐ施したという事実、明らかにドナーが痛みを感じていたことの証明です。死体ではメスを入れても血圧の上昇は決してありません。ドナーに無麻酔でメスを入れたこと、これだけとっても本当に危うい医療です。では、その前段階の動物実験ではどうだったのでしょう、想像してしまいます。動物たちの悲惨さが伝わってきます。

三例目、古川市立病院のケースも大変ひどいものでした。麻酔を施さず、代りにメスを入れる前に筋弛緩剤が使われています。この件については、二〇〇〇年日本麻酔学会第四十七回大会で報告があがっています。

「手術中ドナーの全身管理には麻酔薬は用いず、筋弛緩剤が投与されている。」つまりドナーは痛みに対する反射を遮断されるため、激痛でも体を動かすことができなかった可能性を指摘し、おぞましさの極みだろうと表現している。

執刀時、脳死者は激しく体を動かすことはもはや移植医療の常識、体を動かせないように筋弛緩剤だけを使うことは残酷さを超えて、身震いする怖しさを感じる。おそらく動物実験でも同様のことが行われていると容易に想像されます。

|

心停止後の移植は減少へ

|

かつて『脳死者は動く』で患者が動く写真を世界で初めて発表したトゥルオグ氏(ハーバード大学教授)は、もはや「脳死を人の死」とすることが医学的に破綻をきたしている、と述べる。

すなわち、脳死になったら人は死ぬという考えを疑問視する考え方が専門家の中に多数存在する。脳死になると心臓は十日程で停止するという前提は90年代に入り否定されている。

以前ハワイで交通事故にあった二十四歳の女性、脳死と診断されたが、両親がこれを受入れず、ずっと治療を続け、今は仕事ができるまで社会復帰している。また十九年以上も長く生き続ける脳死患者も存在する。脳死患者は植物人間と何ら変わらない。最近は心停止後の臓器提供(腎臓や角膜など)は

急激に減少しているという。 |

筋弛緩剤を体験

|

昨年、私は三回目の大きい手術を受けました。今までにない恐ろしい体験をしたので記したいと思います。実に恐ろしい体験でした。

筋弛緩剤は動物実験でも用いられますが、ヒトでは大きい手術、いわゆる全身麻酔が必要な患者に投与されるもので、例として挙げれば、胃や腸の手術でメスでお腹の皮を切り、胃や腸に達した時、筋肉が硬いと手術操作が困難なので筋肉を柔らかくするために使われます(使用は一九四〇年代以降)。

今回なんといっても恐ろしかったのは、手術終了後すぐ目が覚め(術後なるべく早く目が醒めるのは望ましい)、激しい痛みがあったことです。

今までも二度開腹手術を経験してますが、あんなに痛みが激しかったのは初めてのことで、気が動転してしまいました。「痛い!」と大声で叫びたかったのですが声も出せず、さらに体を全く動かすことができないので驚きました。

その時、例の脳死患者のことや実験動物のことが頭に浮びました。声も出せない、体を動かそうにも動かせない、それは筋弛緩薬が効いていたからです。筋弛緩薬の恐ろしさを身をもって初めて経験しました。

この時思いっきり力をふりしぼり顔をしかめようとしたか、多少の変化に麻酔医が気づいたか「あ!麻酔を少し増やすか!」とはっきり聞えました。それからは麻酔が効いたようでウトウトし、気がついた時は回復室にいました。手術は寝ているうちに終ると楽観視してましたが、一度こういう経験をすると本当に恐ろしくなります。

後で麻酔学の本で知りましたが、手術が終りに近づいてお腹を閉じる段階になると麻酔の量を減らすということです。今回は麻酔の量を減らしすぎたか、麻酔のコントロールが下手な医師だったか?と思います。このような体験から、増々実験動物のことが気がかりでなりません。

かつて動物実験で「除脳ネコ」の研究論を読んだことを思い出しました。筋弛緩薬を用いてネコの脳を徐々に切除していき、ネコが固まって動かなくなる「赤べこ」状態(除脳固縮)にもっていき、そこで痛み刺激を与えるという壮絶な実験、ネコは意識がありながらこの状態におかれるのですから、痛み苦しみは想像を絶します。ヒトの脳死でも、脳を損傷すると除脳硬直状態に陥る人がいます。 |

硬膜外麻酔

|

今も実験に供されている動物のことを思うと心が痛みます。今まで二回とも手術室に入る時、軽い睡眠薬と精神安定剤を投与されたので意識はうつらうつらしていました。今回はそれらの薬を使用せず、意識がはっきりしたまま手術室へ向いました。

|

なぜやり方が変ったか看護師に伺ったところ、医療現場では時々手術室で患者とり違え事件がおきているので、それを防ぐためと説明を受けました。手術台に移ってから自分の名前を言い、それから麻酔が始ります。手術室に入って、麻酔の準備がなされている時間は本当にいやな時間です。以前、移植実験用のブタが実験室に入っていくときの映像をテレビの特集番組で観たことがありますが、とても暴れていました。恐怖でいっぱいだったのでしょう。今でも脳裏に焼きついています。ヒトとブタ、マウスでも感性は同じなのです。

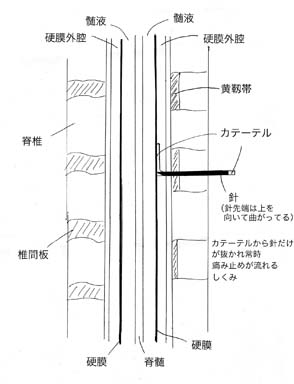

全身麻酔に入る前、「硬膜外麻酔」といって背骨の部位に細い管を入れます(図版参照)。これを施すことで少しずつ麻酔薬が流れる仕組です。手術後一週間から十日位入れたままで、順調なら約一週間で管が抜かれます。手術中の痛みをしっかり遮断でき、全身麻酔と筋弛緩薬の使用量を少なく保て、大きい手術で一般的に行われている現代の手法です。

では実験動物ではどうなのでしょうか?

移植実験などは、ブタ・ヤギなど大型哺乳類ではこの方法もとられているかもしれませんが、マウス・ラットなどは体が小さく、背骨も細く、この方法は施せないでしょう。小動物は人間ほど手厚い麻酔はしないと推測されます。文献を見ても、マウスにこの手法を使ったものは見たことがありません。 |

|

残酷な動物実験が続いている

|

薬の開発に関して、高血圧症、細菌感染症など分りやすい疾病用はほぼ開発は完了したそうです。以前は十分麻酔を施さず実験をする状況がありましたが、今はそういうことは少なくなってきているようです。ただし、密室でのこと、本当の実験はどうなのか?

ただ難病治療・高度の医療分野では、苦痛を伴う動物実験は今も続いています(イヌ・ネコ・ウサギ・ブタ・サルなどで)。特に脳研究分野では壮絶な苦痛のある実験が続いたままです。

また、実験動物に詳しい方の著書をみると、かつて保健所に引取られたイヌやネコ、又捕獲された野生ザルの実験利用は基本的に禁止・廃止となりましたが、正確なところはわからないとのことです。とても気がかりなところです。まだ秘密裏に横流しなどが行われているということでしょうか…… |

間違った医療だったと判明した例

|

移植医療に懐疑的だった医師が以前語っていたことに「移植医療(脳死)はずいぶん野蛮な医療だったと後世になって語られる時期が来るかもしれない」と。それを裏づけるような医療行為をつい最近知ることになり、驚愕しました。

移植医療とは全く関係ない分野ですが、、昭和40〜50年代、風邪をひいて高熱を出すと近所の診療所に連れていかれて、扁桃腺を切除する手術がはやっていました。私もその手術を受けました。出血が多いというのでティッシュをたくさん持参するように医師から言われ、祖母が付き添いで行ってくれました。手術台に坐り、目かくしをされ、あっという間に切られ終了しました。術後は痛くて痛くて食事もとれません。出血量は相当なものだったのを今でも覚えています。

最近になり医学書で目にしたのですが「かつてよく行われていた扁桃腺切除手術は間違った医療だった」と。本当に驚きました。今さらそんな…という気持です。

扁桃腺はリンパ球が多く集まっているところで、免疫に関わるリンパ組織の代表格です。またリンパ節は不要物や外敵を濾過し除去する役割を担っている、体にとって重要な部位です。その本に「あの当時の医学では分らなかった」とありました。他にも似たような例はあるかもしれません。

話はそれてしまいましたが、人の医学の進歩のためとは言え、動物を実験に供することは許されざる行為です。動物を苦しめ痛い思いをさせてまで人の医療の発展はいりません。医学的・科学的にも動物実験は限界にきています。

最後に。『脳死・臓器移植の本当の話』の序章に、鳥肌が立つような文章がありました。

(アイバンクスタッフ)「両眼から角膜を摘出する時、脳死者の額に汗の玉が無数にあり、眼から涙が流れた」と。これは何を物語っているのでしょう…。

|

|

|

|

参考文献

|

|

『脳死・臓器移植の本当の話』 小松美彦

二〇〇四年 PHP新書

『麻酔の科学』 諏訪邦夫

二〇〇一年 講談社・ブルーバックス

(たぐち きょう)

|

|

|