目指せ、ドンシャリ!?:

最近はあまり聞かない言葉なのだが、かってオーディオの音を揶揄する表現として「ドンシャリ」という言葉があった。フレッチャーマンソン曲線に従えば、音量が小さい時にはむしろこのドンシャリ設定が良いこともあるし、そのような補正を音量に応じて行ってくれるコンペンセータという機能を持つプリアンプも存在する。当方の場合は集合住宅という環境のため、夜間の音楽再生においてあまり無茶な音量での再生はできないという事情もあって、小音量向きの設定というのも望ましい。

また、特に高域においては年齢に応じて聴力(感度)が低下してしまうので、その配慮も必要となるだろう。自分の耳の聴力を正確に知るには聴力検査を受けねばならないが、航空身体検査を受けた経験からしてもこの検査とて音楽鑑賞という観点から客観的に捉えることはできないものと思う。そもそも、リスニングルームにおける周波数測定においても、それが自分の聴力、感度を加味するとどのようになっているのか定かではなく、例え測定結果が周波数フラットであっても、そこでの音楽が実際どのように当人に聴こえているのかは個人による差が大きく、決して均一のものではないと思う。

ここは案外と見過ごされてしまう点でもあり、それ故自分のオーディオの音を理詰めで客観的に語ることは案外難しく、感性による言葉で語ることに流れ易いと痛感している。

このところ、音の進化だの何だかんだと云いながらも、現在の音を(厳しく)自己採点すればやっと80点を越えたかどうか、というレベルであろうか。これを何とか90点、いや少なくとも87点~88点には持って行きたいと強く願うのではあるが、そこに至る道は決して平坦、容易ではない。あと一歩、わずかあと一歩ではある、とも思うけれど、それが何とも遠いようにも思えてしまうし、そうこうしている間にも年齢からくる聴力の低下は忍び寄ってくる、、、

先に

パラメトリックイコライザを利用してのピーク対策とHi-Shelfの設定(9.8KHz、Q=0.8 +2.2dB)でそこそこ良い感じにはなってきたと記載した。けれど、パライコで僅かであっても高域を補正する方法については、心情的に若干の抵抗も残っている。ピーク補正については部屋の音響対策を抜本的に実施せねばならないので極めて対応のハードルが高く、限定的な利用であればこれはやむを得ないかなと考えているのだが。

高域に関しては、高い周波数の領域(できれば10KHz以上、少なくと8KHzよりは上)に限定してプラス方向にできないか、他の方法を考えてみることとした。一般論的にはスーパーツィータを導入すればこの課題は解決できるものと思うが、既に4way構成のスピーカーとなっているので、これ以上ユニットを増やすことは可能でも音を纏め切れないのでは、との懸念も大きい。

そこで、改めて頼りないアイデアであるが、ここは4way構成の強みを活かして、ミッドハイの受持ち帯域を少し高い周波数方向に拡大する対応。これは中高域と高域のクロスオーバー周波数を少し高くすることを意味する。現状は概ね4KHzより上の帯域を高域ユニットで受け持っているのだが、単純に当該ユニットの出力レベルを上げてしまうと、当然ながら4~7KHz辺りの本来希望していない帯域の出力レベルも上がってしまい、帯域バランスはとれなくなってしまう。

クロスオーバー周波数をより高くすることによって、ミッドハイユニットの負担は増えるのだが、高域ユニットは望んでいる帯域に近いところのレベルだけをアップさせることができるのでは? という仮説に基づいた方法論である。

もちろん、4KHから20KHzまでリスポジでよりフラット(それがいいとは限らないが)にできる超優秀な高域ユニットであれば本来こんな対応をしなくても良いのかもしれないが、現実としてはそのようなユニットがより取り見取り豊富にある、という訳では決してない。Scanspeakのベリリウムツィータも極めて優秀なユニットだと思うが、このような要求に対して現実は厳しく、理想には届いていない。

それ故に、ミッドハイユニットをさらに受持ち帯域を広げて活かしてみようという算段にも通ずる。これはかの

Marten Coltrane Quintet

におけるミッドハイの受持ち帯域が1000~6000Hz であることにもヒントを得ている。完全に同一のクロスオーバー周波数という訳にはいかないが、なるべくこれに近づけるような設定を模索してみた。

デジチャンの利点をフルに活かすような取り組み(敢えて云えばヘタな鉄砲での最適値探し)であるが、ちょっと困るのはデジチャンの設定メモリがこのような場合にはとても少ない(5個しか保存できない)という課題が。あれこれ弄りつつ、どの辺りがいい感じになってきたのかちゃんと記憶しておき、そのいい感じを通り過ぎてしまった時にはいったん戻らなければならないのだが、この行きつ戻りつの試行錯誤には設定が幾つも欲しい。現用に使っている設定メモリは弄れず、空きの設定メモリのみを使い回すスタイルなのであれこれやっていると、程よい塩梅の周波数設定や出力レベルがすぐ分からなくなってしまう(記憶力の衰えとも云えるのだが)、、、これでは十全な比較検証は覚束ない。

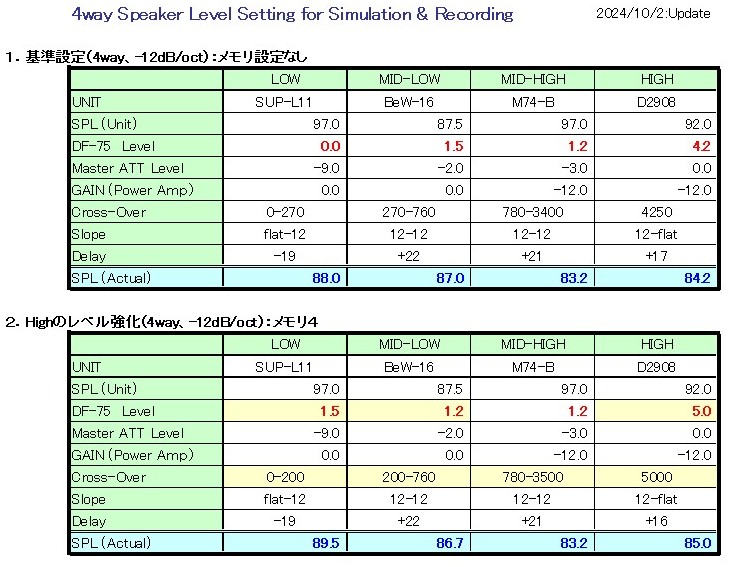

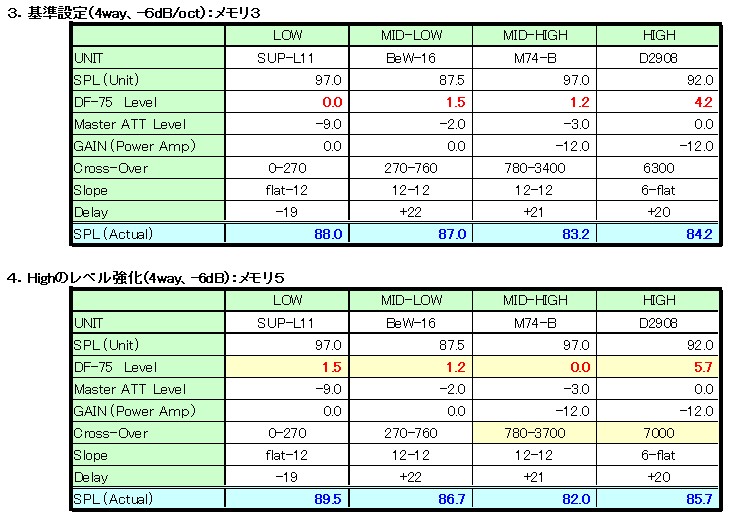

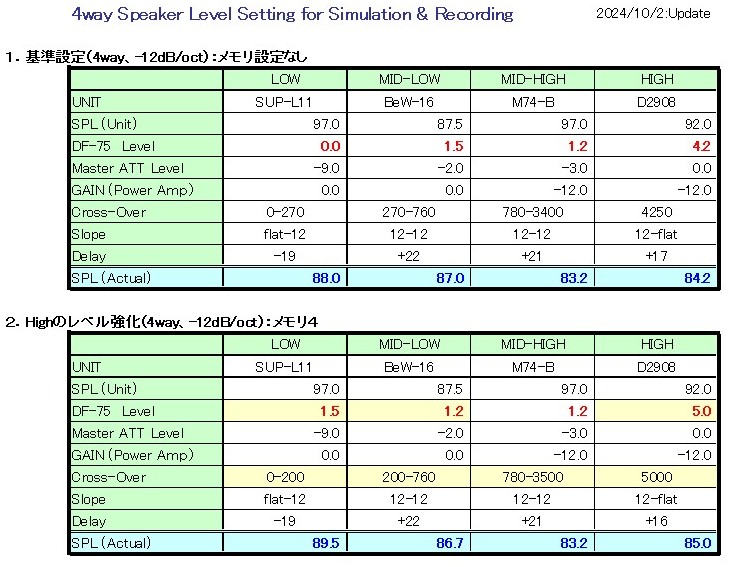

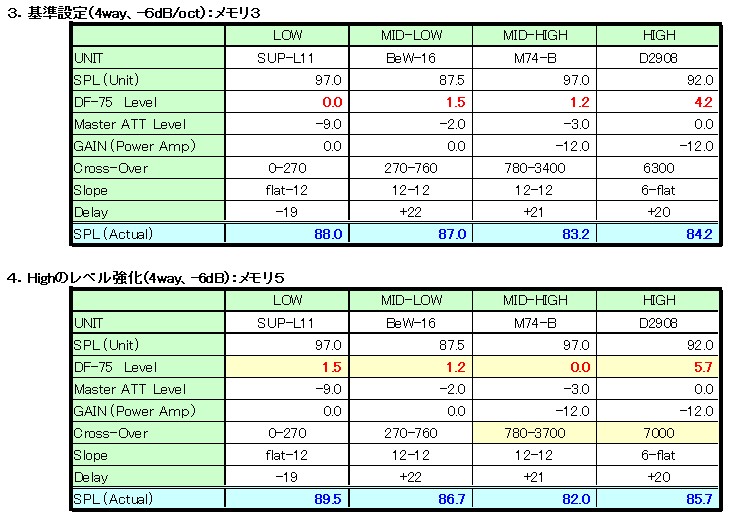

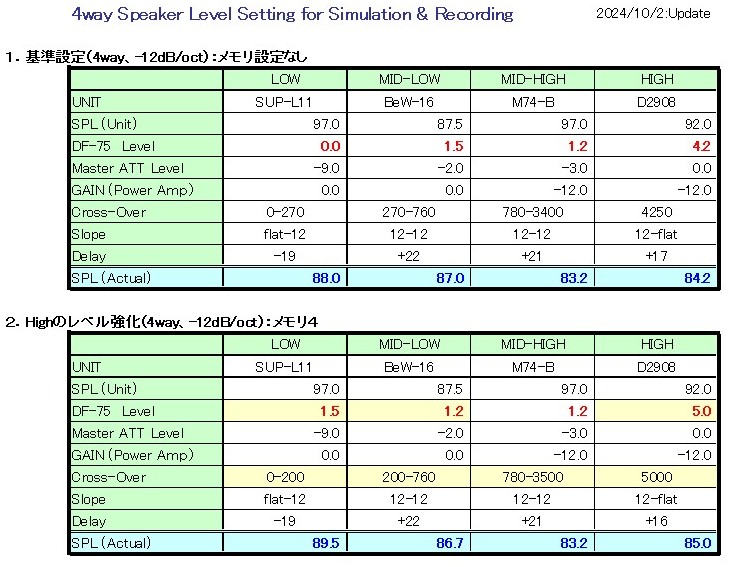

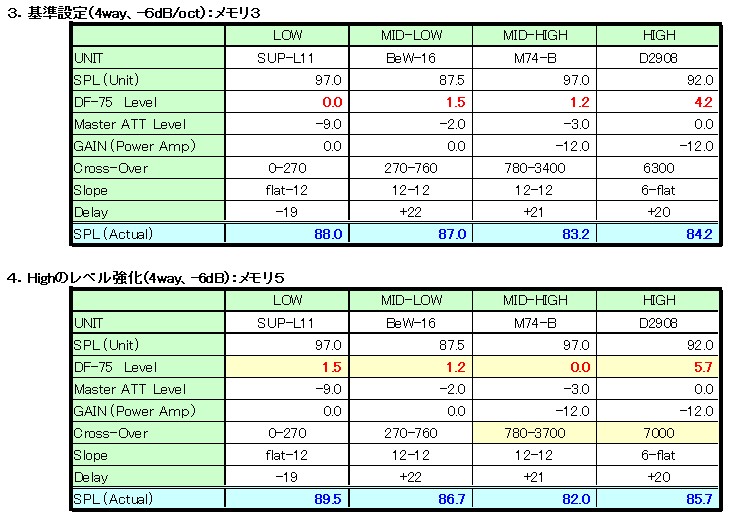

そこで、設定と出力レベルをシミュレーションしつつ、記録もできるように表計算ソフトで「原始的に」対応することとした。デジチャンの出力レベル設定を入れるだけで、総合的な出力レベルは自動計算としたので、レベル設定のミスも回避できる。

現在の4way設定は概ね二つのパターンを使っており、一つは高域を-6dB/Octとする構成で、これは素直な空間表現向きとも思えるので、クラシック系音楽に多用している。一方で、-6dBという設定により音の切れが劣るので、ふんわりとした音楽とはマッチするがドンパチ系は苦手。他の一つは-12dB/Octという設定で、これはメリハリの利いた音楽には塩梅が良く、言うなればボーカル、インストゥルメンタル向きであろうか。

結果として、従来の二つの構成を発展させて、新たな設定をまとめてみた訳だが、新しい設定に関しては、僅かであるが高域のレベルを上げていることもあるので、それに呼応するように低域側にも手を入れている。結果、従来の設定よりは「ドンシャリ」となっていると云えるだろう。もちろん、主眼は音の改善になっているのかどうかなのだが、シビアにみれば僅かな加点に留まるかもしれない。ただ、パライコに頼らず同等、あるいはそれに近い対応は出来たものと思う。

中高域、高域ユニットを共に-12dB/octとする設定:(キレを求める再生向き?)

高域ユニットを-6dB/octとする設定:(どちらかと云えばクラシック向き?)

|