疾患の関係因子

局所性修飾因子

その他の炎症性因子

歯石以外の炎症性因子を挙げます。

付着歯肉や口腔前庭の狭小 :

歯周組織の抵抗力が弱くなるという考え方があります。ただし、学派によっては付着歯肉幅と歯周疾患の進行は関連性がほとんどみられないという考え方もあり

ます。

小帯の異常 :

上唇小帯や頬小帯の高位付着(歯間乳頭の近くまで小帯が位置していること)により、小帯にひっぱられている部位で歯周ポケットが深くなりやすいとの考え方

があります。

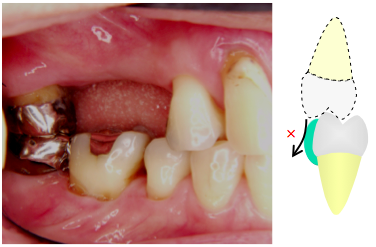

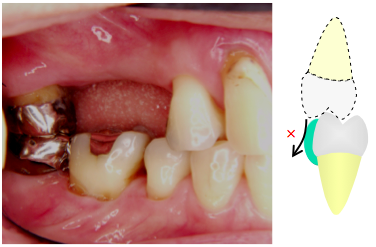

不適合補綴物 :

辺縁の部分が出っ張っているような被せものがあると、段差の部分にプラークがたまりやすくなります。

対合歯の喪失 :

かみ合う歯がないと自浄作用(歯が噛み合うことで食べ物が歯の表面を清掃する働き)が行われないため、歯垢が付きやすくなります。

口呼吸 : 口で呼吸をしていると口腔内が乾燥して、プラークが除去しにくくなります。

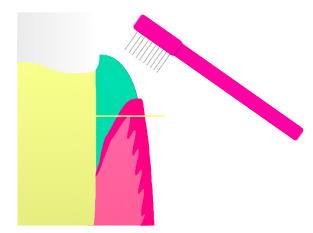

歯周ポケットの形成 : 歯周ポケットが深くなると、ポケットの深い部分には歯ブラシの毛先が届きにくくなります。

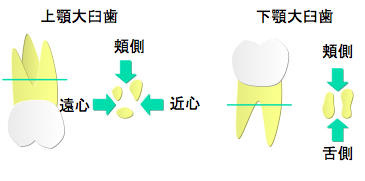

根分岐部病変 : 根が分かれている部分まで歯周組織が破壊されると、根の間にプラークや歯石が入り込み、歯ブラシや歯石除去用の器具では除去しにくくなることから、歯周病が治りにくくなります。

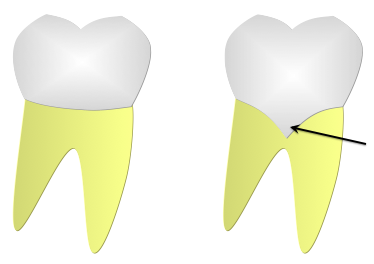

歯冠や歯根の形態異常 : 歯冠部の強い出っ張りや、歯根部に溝が存在するとプラークがたまりやすくなります。

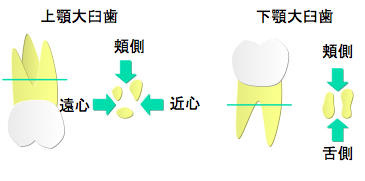

エナメル突起 : 歯冠と歯根の間で、エナメル質が突起状になっていると、その部分に歯垢がたまりやすくなります。

歯間離開・食片圧入 : 歯と歯の間が離れており、食べ物が残ると歯垢がたまりやすくなります。

歯列不整 : 歯並びが悪いと歯垢がたまりやすくなります。

講義のメニューへ

←前に

戻る 次に進む→

最終更新2012.12.31