|

|

|

|

|

|

虫歯の進行によって処置内容は違います。

C0とC1では歯を削らずに、フッ素入りの歯磨き粉で丁寧に歯を磨くように指導することがあります。これは 前のページで説明した再石灰化を期待するものです。また、乳歯や生え始めの永久歯では、歯を削らずに溝の部分だけを一層塞ぐ、シーラントという方法も行われます。C2に近いC1では、歯を削る場合もあります。

C2では虫歯の部分を削って詰め物をします。詰める材料にはいくつか種類があります。

現在、主流となっているのは光で固めるタイプのコンポジットレジンというプラスチック状の材料です。人によって歯の白さが違いますので、何種類かの色が用意されており、その歯とほぼ同じ色で直せます。

|

|

|

|

|

|

その他に、コンポジットレジンより硬さなどが劣っているものの、フッ素を取り込んで虫歯の再発を防止する作用のあるグラスアイオノマーセメントや、コンポジットレジンとグラスアイオノマーをかけ合わせたコンポマーという材料も使われています。通常、1回の来院で終わりますが、詰めた後の研磨を2回目に行うこともあります。

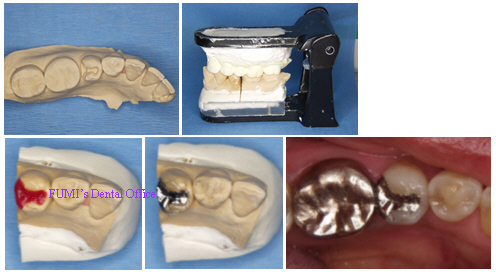

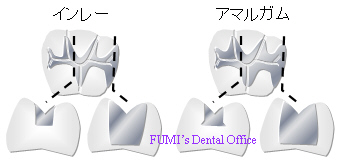

奥歯でかみ合わせの力がかかる部分は金属で詰め物をすることもあります。代表的なものはインレーです。

1回目の来院では歯を削って型をとり、その型に石膏を流して模型をつくります。まずワックスで形を作ってから金属におきかえます。

2回目の来院で完成したインレーをセメントで歯につけます。

現在はあまり使われていませんが、アマルガムというものもあります。

1回目の来院で削って詰め物をします。

完全に固まった後、2回目の来院でアマルガムを磨きます。

詰め物の種類によって、歯の削り方は異なります。

C3では形を作る前に根の治療が必要になります。歯髄炎では

麻酔をして残っている歯髄を取り除きます。根尖性歯周炎では麻酔を必要としません。

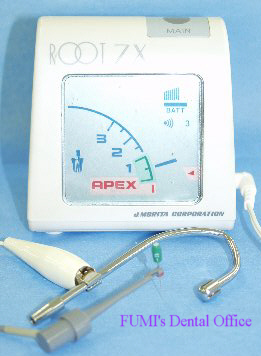

根の先端までの長さを測定します。いくつかの方法がありますが、電気根管長測定器(でんきこんかんちょうそくていき)がよく用いられています。

測定した長さに合わせて、根の中の掃除をしていきます。針状の刃物がついた器具は、リーマーやファイルと呼ばれます。用途に応じて使い分けられます。

(上からリーマー、Kファイル、Hファイル)

サイズは細いものから太いものまで規格化されています。根の中の汚れや虫歯がきれいに取り除かれるまで、細いサイズから順番に用います。

根の中がきれいになるまでは、薬を入れて仮のフタをしておきます。

膿がたくさん出ているときには、フタをせずに根の穴から逃げ道を確保しておくこともあります。

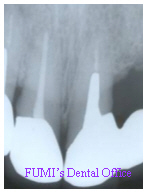

根の中がきれいになったら根の栓をします。通常はゴム状の材料が用いられます。先端部分の太さは、ファイルと同じ規格で統一されています。溶かして使うタイプの栓もあります 。根の栓はエックス線写真で白くみえます。

|

|

歯髄炎では根の栓をするまでに2〜3回で済みますが、根尖性歯周炎では膿の状態により、もっと回数がかかることもあります。

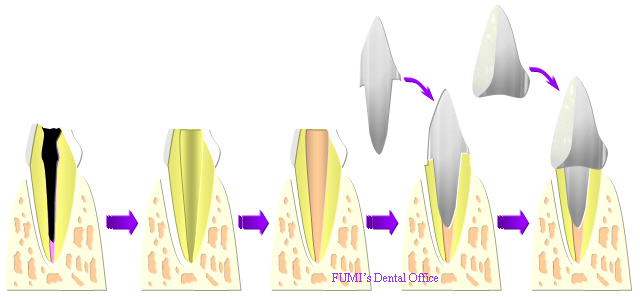

削った穴が必要最小限の場合には、詰め物で済むこともあります。しかし、歯の頭部分が多く失われている場合には金属やレジンで土台を

つく

った後に被せ物を作ります。

金属の土台はメタルコア、レジンの土台はレジンコアといいます。ここではメタルコアを用いた例を説明します。

1回目に土台を入れる長さに根の中の栓を削り、型をとります。インレーと同様に、ワックスでつくったものを金属に置き換えます。

2回目にコアをセメントでつけ、被せ物用に歯の頭部分を削り、型をとります。

3回目にできあがった被せ物をセメントでつけます。上にかぶせるものを冠(クラウン)といいます。前歯では、表側の部分を白い材料(保険ではレジン

、自費ではセラミック)でつくります。3回目には金属部分だけで適合性を確認してから、4回目以降に白い材料で完成させたものをつけることもあります。

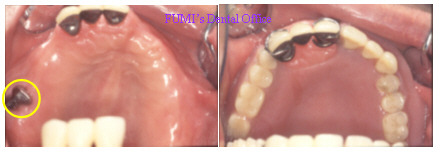

自費診療の例(左 : コアのために削ったところ、中央 : メタルコア、右 : 被せ物の金属だけの部分)

(左 : 金属の表面に歯の白い部分を足したもの、右 : 口の中に入ったところ)

被せ物ができるまでもご参照ください。

C4は抜歯になることが多いです。もし、残して上のような治療をしたとしても、コアを支える壁が根の中だけになってしまい、歯が破折する危険性があります。入れ歯の場合には、根に金属でふたをすることもあります。これを根面被覆(コーピング)といいます。その上に入れ歯がかぶさります。

虫歯が進むほど、治療回数が多くなります。早めに直すようにしましょう。

最終更新2005.4.8.