|

Ⅱ症例

〇症例1

患者:43歳・男性・治療所研修生

主訴:急性腰痛、慢性腰痛

現病歴:1985年頃から腰痛自覚。定期的に治療を受けていたが、年1~2回、発作性の急性腰痛発症。当初は疲労の蓄積と考えていたが、春と秋に集中することに着目。発症月を調べると、毎年4月と11月に頻発し、また院長が治療所を1週間留守にする期間に重複していることが判明。腰痛の原因に筋骨格系以外の要素が関与している事に気づく。

1995年4月、極めて良好な体調を自覚していたにも関わらず急性腰痛発症。またもや責任者が留守の時に発症したという事実から、心因的要素が関与している腰痛と仮定。

所見:脊柱の可動性は著明に制限され、起床、洗面、トイレなどの日常動作に支障きたす。腰椎の前湾減少、疼痛性側湾呈する典型的な「ぎっくり腰」である。

極めて客観的に自分の内面を洞察すると、「院長不在の時が最も勉強になる」と公言してはばからなかった言動の裏に、「自分の未熟な技術への劣等感、対処が難しい患者への不安、治療事故の心配、就業時間が長時間に及ぶ事への苛立ち、院長と比較される事への恐れ、多忙な時期にも関わらず長期間不在にする院長への不満、そして何より与えられた責任へのプレッシャ-」といった無数の陰性感情が表われた。院長の留守中、頼もしい院長代理を装うには、こうした卑小な感情を無意識に抑圧する必要があり、そこに強い心理的葛藤が生まれていたことを初めて自覚する。

治療:なし

経過:他覚的に観察しても、この疼痛が脊椎支持筋のスパズムにより起きていることは明白で、この筋痙攣が治まるまでの安静、もしくはそれを抑制する身体への操作が必要なことはいうまでもない。しかし治療所が1年で一番多忙な時期に加え、1週間責任者が不在という条件も重なり、安静臥床は不可能と判断。その日はさらしで腰を固定し治療室に向かう。階段を降りるにも激痛が走ったが、治療室に足を踏み入れると不思議に腰の伸展が可能となる、時間の経過とともに痛みが緩和、最後の患者を診終えた後には他の研修生に依頼していた治療も不必要なほど回復していた。良い機会なので、実験的に身体的アプロ-チを全く行わずに疼痛の変化を観察。その48時間後には完全消失した。

その後は腰痛を感ずるたび、自分の心に内在している心理的葛藤を見つけ出し、それを受容することにより疼痛の解消が可能となる。現在は慢性腰痛の自覚症状もなく、定期的治療も受けていない。

評価:決して軽度とはいえないこのような症状が、身体的アプロ-チを行わずこれほどドラマチックに治癒した経験は今までにない。したがって疼痛の原因は、行動心理学でいう、

困難な問題を病気に逃げ込もうとする「回避行動」または内在的なストレスによる「心身症」であったと推察。しかし心へのアプロ-チが症状を改善させた可能性についても証明するには至らず、疼痛における心因的要因の関与については更なる検証が必要である。

長生医学的考察:症例1のポイントは「自分の心に内在している心理的葛藤に気づき、それを受容したこと」。これは長生上人の唱えた、信心を決定するための一節「自分の内面的な心のどん底を聞き、自分の根源的な自我の心を知る。そして自分の心があまりにも醜い自我の塊であることに気づくこと」と同意語である。そして「自分の一切を投げ出し(さらけ出し)たとき、信心の一念が開かれてくる」とある。つまり、「自分の陰性感情に気づく=心の不安をなくし安心を得る。」という図式が成り立つ。これは信仰心を基盤とした長生医学における治療者の心得であるが、この図式は治療者だけでなく、患者に置き換えても成り立つのではなかろうか。

「長生」の由来が宗教にあり、「悟りを開き、永遠に魂を生かす」意味であることは承知していたが、これらはあくまでも観念的なものと認識していた。信仰が臨床にここまで直接関わっていたとは正直驚きを隠せない。

〇症例2

患者:31歳・男性・クリ-ニング業

主訴:腰痛、左坐骨神経痛、左脚の脱力感、しびれ

既往歴:なし 現病歴:3ヶ月前、突然激痛を伴う発作に伴い上記症状出現し整形外科受診。 X線、MRIによりL5~S1間の椎間板ヘルニアと診断。安静と牽引治療処方されるも次第に症状悪化。日常生活における身体動作にも支障来たしてきたため手術を勧められる。

所見:

- 坐骨神経痛性側彎、腰椎の後湾、前屈運動制限(大腿伸筋緊張のため)

- S・L・Rテスト陽性

- ハムストリング拘縮

- 左アキレス腱反射やや減弱

- 下腿三頭筋の萎縮

- 第一趾背屈力減弱(かかと歩きが不都合)

- 脛部前面の筋萎縮

- 患側足背全般の知覚障害(母趾側含む)

所見1~5は医師の所見同様、第一仙骨神経の圧迫として説明できるが、所見6~8は明らかにL5神経根(L4~5間)の圧迫症状であり、MRI診断とは臨床上矛盾する。

長生医学的所見:脊椎の触診ではL5、S1間以上に、T5,6の食い違いと、T11,12の左側軟部組織に圧痛と異常硬結を認める。また頚部の熱感と耳下腺リンパ節と顎下リンパ節の腫脹。典型的な精神疲労とそれに伴う胃潰瘍であることから精神的ストレスの関与に着目。

上記症状が出現したのは、父親との強い確執があってからということが判明。以前から封建的な父親のワンマン経営に不満を抱いていたが、経営上の意見の相違で衝突、父親に殴りかかりたいほどの強い怒りを感じたが、自制し計画断念。この後胃潰瘍を発症している。

<疼痛の考察>

患者の胃潰瘍に関して長生医学下巻を参照すると、自分の感情を抑圧せざるを得ないという心理状態が発端となり、自律神経が特有の血管収縮を起こし(ベルグマン説)、最小血管の圧迫が胃壁平滑筋の痙攣と血流障害をきたし胃潰瘍が形成されるとある。ならば胃潰瘍同様、自律神経による細動脈の血管収縮が坐骨神経領域に起き、周囲の筋肉に化学物質が蓄積、侵害刺激となり筋肉痙攣と血流障害を引き起こし、坐骨神経痛やしびれが生じていたと考える事は出来ないだろうか?(図1)一説では、繊維筋痛をもつ患者の筋肉は酸素含有量が少ないということが実験で証明されているそうである。

ストレスが免疫系を介しアレルギ-性鼻炎や喘息を生じることはPNI理論等で良く知られている。だが、ストレスが自律神経系を介し筋骨格系疾患を作る可能性について、カナダのアラン・ウォルタ-ズ博士は「ヒステリ-痛と呼ばれる心因性限局痛」の中で、典型的なヒステリ-痛は、神経解剖学的に説明のつかないような部位に発生する。と主張し、こうした痛みを「心因性限局痛」と呼んだ。

柴田正義博士は「肩の痛みの臨床研究」の中で、関連痛の発生部位と刺激点との関係は筋繊維走行と一致する分布を示す事が多いが、必ずしも解剖学的に末梢神経分布、あるいは脊髄髄節に一致した分節性を示さず、ときに血管分布性の放散を示し、遠隔部に標的野を発生する事があると述べている。患者の訴えた疼痛の性質と発生部位はまさにこの研究と一致している。また、柴田博士が被験者の肩へ侵害刺激(6%の高張食塩水を注入)を与え、意図的に発生させた圧痛点と同様と思える圧痛点が触診で確認できる。これは患者の内部で何らかの侵害刺激が発生した可能性を示すもので、このことから患者の痛みの性質は、柴田博士が実験で証明した「関連痛」に属したものと思われる。つまりこの疼痛は自律神経が坐骨神経領域への阻血という侵害刺激により発生させた「心因性(心身相関性)の関連痛」と推測出来る。

治療:椎間板ヘルニアという腰椎の構造障害が、この坐骨神経痛を発生させているという先入観を払拭するため、腰部への操作を行わず、精神療法に重点を置く。

T11・T12左側軟部組織の硬結(圧痛点)に対してのプラナ療法のみ、週1~2回、1ヶ月。 早期の職場復帰奨励。

症例1の体験からこうした症例に安静は不要と判断。(またアメリカの企業で腰痛発作後の早期職場復帰を奨励したところ、78%腰痛が減少したという報告もある。)

経過:1ヶ月で症状完全消失。本人の言葉を借りると、「毎日薄紙を剥ぐように良くなってきた」とのこと。但し、症状消失までに数回一時的な疼痛の再発がみられた。

評価:症状の完全消失後、再度MRIによる検査実施。特筆すべき点は、MRIで見た髄核の脱出は受診前と寸分変わらず既存していたということ。しかし下肢の神経学的検査で認められた異常所見、運動機能障害、知覚障害、等はなく、坐骨神経痛性側湾も消失。医師は首をひねり「ありえない」を連発していたそうであるが、経験上こうした症例は決して少なくない。

<疼痛における脊椎構造異常との関連性>

「塚原純博士:整形外科と災害外科」によると、筋骨格系疾患のない健常者の脊椎のX線写真から、骨、関節の加齢変化を調査した結果、L4,L5間とC5,C6間の狭小化は20代から始まり、50代で過半数、70代では90%に確認されている。またアメリカの放射線医C・Aスプリトフ博士も、腰痛患者と健常者の脊椎下端における九種類の異常検出率を比較し、統計学的優位差は認められなかったと報告している。福島医大の菊地臣一教授は、椎間板変性の50~60%は遺伝であるという。つまり腰や首に自覚症状のない人にも脊椎の構造異常は起きるのである。これらの研究から、脊椎の構造異常は正常な老化現象も多分に含んでおり、必ずしも疼痛と直結するものではないと考えられる。

興味深いデ-タがある。「平成10年度厚生省国民生活基礎調査」から国民の年齢別ストレスの割合(図2)を抜粋し、「山口義臣博士:整形外科MOOK」による7000名のアンケ-トによる腰痛保有率と初発年齢(図3)と比較すると、30~40代を筆頭にストレスの多い年代ほど腰痛保有率も多く、50~70代とストレスが減るにつれ腰痛保有率が減っていることがわかる。脊椎の退行性変性が腰痛の主因とすれば当然、加齢に比例して腰痛は増加するはずである。しかし加齢ではなく、むしろストレスに比例し増加している。

我々は「脊椎の退行性変性=腰痛」と勝手に思い込んでいたのではなかろうか。

<疼痛における心理的側面>

また患者が、腰痛発症前に胃潰瘍を患っていた事も疼痛の心理的側面を証明するうえで注目すべき点と思われる。しかしこの症状が出現してから胃の症状は嘘のように消失している。本人の言葉を借りると「胃潰瘍は心因性を疑ったが、坐骨神経痛が心因性とは考えもしなかった。」との事。また患者は手術の恐怖に加え、半年後に挙式を控えていたにもかかわらず医師より「このままでは子供が出来ない可能性もある」と不安感を増幅させられたことが、通院中の更なる症状悪化に関与したものと思われる。不安や恐怖心という不安定な心理状態が更なる症状悪化を生むことに我々は注意する必要がある。

この結果から、椎間板ヘルニアの疼痛には心因的要素が関与している可能性が多分にありうると推察する。しかしこれはあくまででも仮説に過ぎない。疼痛の原因や種類を特定するにもまだまだ慎重を要する。また疼痛の治癒機転にプラシ-ボが関与していた可能性も否定できない。しかし患者はその後4年間健常生活を営んでいる。父親似の女の子も誕生、その親バカぶりは相当なものである。

〇症例3

患者:65歳・女性・主婦

主訴:慢性腰背部痛、肩こり、頭痛、右股関節痛、左アキレス腱痛、左手関節痛、他愁訴

既往歴:幼少時より病院で原因を特定出来ない疾病多数。(入院含む)

現病歴:数年前から上記症状で通院、ある日10kgの米を玄関から台所に移動した際、右腕挙上不能となる。症状も頚部から背部、胸部へと広がり、疼痛のため睡眠障害併発。脳神経科、内科受診も異常なく、整形外科受診。X線の結果、C5,C6間が潰れているとの診断。牽引、電気、鎮痛剤処方されるも著効なく、頭痛(後頭部)が右側頚部と右顔面に及ぶ。

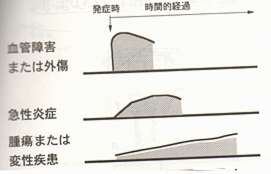

所見:内科、脳神経科の理学検査結果により、腫瘍等、重大疾患の疑いは除外する。 椎間板の退行性変性の問題は、症例2で検証した。また生理的にも中年以降になるとある程度の変化は発生し症状を発現しない人も多いということも、「綾仁冨彌:小整形学書(頚椎症参照)」で学んだ。また疼痛の神経解剖学的分布の不自然さと、発症が突然だった事(図4)、既往歴などを考慮し、この問題を疼痛の原因から除外。

図4)しびれの発症の仕方

疼痛の種類が柴田正義博士の「肩の痛みと臨床研究」に書かれた頚動脈結節部の放散痛に類似している事と、触診による大後頭神経部と下部頚椎横突起の軟部組織に圧痛と異常硬結認められたため。症例1同様、「心因性の放散痛」と推測。

治療:大後頭神経部と下部頚椎横突起の軟部組織へのプラナ療法で、突発的な症状はほぼ改善。しかし従来の対処療法から精神療法へ治療方針転換の必要性を感ずる。

<心理的側面からみた疼痛の原因>

心因性疼痛は症例1,2同様、その疼痛の発生時期に生じた精神的侵害因子が主因となる場合が多い。この患者は幼少時より原因の特定出来ない疼痛を自覚していた事から、トラウマの関与が推測出来た。トラウマは本来精神科領域の疾患で、心身症とは鑑別を必要とすることは柴田正義博士の講義で学んだ。当然の事ながら、私は精神医学や心理学の専門的訓練を受けておらずカウンセリングの経験もない。したがって、その領域まで踏み込むことにはためらいを感じたが、心を癒すことは出来ずとも、症例1,2同様、本人が病態の本質を理解し、その原因を受け容れることが症状改善につながると考えた。

患者の語った心理的葛藤は私の想像をはるかに越えたものだった。患者は幼少時から、日常生活の中で「霊が見える」という特殊体験をしていおり、その恐怖感が大きなストレスとなっていた。ある日意を決し母親に「死んだ人が見える」と打ち明けたところ、父親から罵りを受け「そんな恥ずかしいことは絶対他人に話してはいけない」と厳しく叱責された。その後患者は、自分は恥ずかしい人間で他の人と違う異常者という大きなコンプレックスを抱え、我々には理解の出来ない恐怖に現在も耐え続けているそうである。

心の発育がまだ未熟な頃から、自分を責めながら恐怖と戦い続けた苦しみは我々の想像を絶するものであったことだろう。しかしこうした悩みを持つ人は以外に多いと聞く。そしてそのほとんどが「分裂症」と診断されているそうである。しかしトランス・パ-ソナル心理学の分野ではこの病理をS・Eと呼び、誰もが持ちうる未発達領域にある意識の一現象として捉えている。(日本にもSENというこうした悩みを持つ人たちの救済組織があると聞く)

こうして生じた様々な身体症状について、一つひとつ検証する必要のないことは、(新長生医学 心身症の鑑別診断)を参照して頂きたいが、その症状が関節や腱にまで及び、関節炎や腱鞘炎をも併発するとは想像だにしなかった。

経過:患者は何か行動を起こすと身体のどこかに痛みを生じる。換気扇に手を伸ばしては腰が痛み、花壇の草を2~3本抜いては手が痛む。常識で考えてこの程度の動作で身体に障害を生じるはずもないが、それゆえ昔から体育の授業はほとんど休んでいたそうである。今回の突発的症状も、過度の動作への恐怖感が引き起こしたものと考えられる。

<条件づけ>

この症状は明らかに「条件づけ」がなされていると思われる。「パブロフの犬」で有名な、犬に餌を与える時ベルを鳴らすことを繰り返すと、ベルが鳴っただけで唾液を垂らすという現象である。この性質は人類を含めあらゆる動物が持っているといわれる。つまり子供の頃から身体各所に生じていた心因性疼痛を、親や医療関係者が脆弱な身体が原因で生じるものと考え運動を極度に制限し安静を強いた。そして本人も無意識にそう思い込んでいた。私の身体は脆弱なので動くと痛みが出る。痛みが出るはずだと思い込んでいるから痛みはそのとおりに出る。それが条件付けである。条件付けで生まれたこれらの反応は、元をたどれば痛みに対する恐怖心にたどり着く。姿勢や活動は問題ではなく、痛みをもたらすものは身体より心にあるのだということを理解してもらうことが何より必要と思われる。

心因性疼痛において運動に害はなく、むしろ症状の改善に有効であることは症例1・2で述べたとおりである。患者は第一にこれを克服する必要がある。幸い患者は思い悩んだ末、水泳を始め、条件づけによる疼痛は大幅に減少している。しかし長年プログラムされていた身体反応は簡単には消去されない。根気強いアプロ-チが必要と思われる。

この条件づけによる動作恐怖症はこの患者だけに限った特殊なものではない。むしろ、筋骨格疾患を訴え我々の元を訪れる多くの患者に見られる傾向である。

<トラウマが原因である心因性疼痛の治療に関するもうひとつの例>

小学校低学年から腰痛と頭痛を感じていると訴える40歳の女性もやはり、両親の言葉の暴力により心に深い傷を負いそこから生じる身体症状に長年悩み続けた。疼痛の原因がトラウマであると告げると、彼女は納得し、ほぼ1~2週間で急速に症状が改善した。

長期的治療を覚悟していた私は不思議に思い、症状の改善した彼女に問いただしてみた。彼女は様々な医療機関を回りながら、もしかすると自分の症状が改善しないのは身体の問題ではなく心の問題ではないかという疑いを持ち、それに関する多くの専門書を読んでいたのである。彼女は心と身体の相関関係をすでに私以上に学んでいた。私は彼女の考えの正しさを肯定するだけの役目しか担わなかったのである。

こうした症例はまだ数少ないが、我々は心身症のみならず、心理学、精神医学に関する基本的知識も必要になっている事を痛感させられた。なぜなら患者は苦悩からの救いを求めている。ゆえに納得ゆく説明をして、病態の本質を理解させることが治療の第1歩なのだから。(新長生医学 心身症の治療参照)

〇症例4

患者:70歳女性

主訴:左下肢痛 既往歴:肝硬変(C型肝炎より移行)、自律神経失調症

現病歴:以前、心因性疼痛による右股関節痛で通院していた病歴あり。今回の病態についても、その発生に関与したと思われる心理的因子について問診したところ、肝硬変の定期検診で、初期の肝臓癌が発見されてから発症したという。

所見:左L2,3に圧痛と異常硬結

治療:L2,3の硬結にプラナ療法のみ。

経過:初回の治療で症状改善するも夜間に疼痛再発、翌朝再来院。 精神療法の必要性感じ、この下肢痛は肝臓癌への不安がもたらした心身症であること、そして早期に入院してしかるべき治療を受ける事が、症状を改善させると最良の手段であることを説明。しかし本人は疼痛を抱えたまま入院できないと治療を熱望。

本人も病態の本質を十分理解したと思われたで、入院までに疼痛を緩和する事は可能と考え、プラナ療法と精神療法を実施。この問題が起きてからまだ日も浅く、数回の治療で症状の改善が見られると予測したが、急速に悪化。強い筋痙攣(スパズム)を抑制出来ず、ついには24時間の疼痛に加え、歩行困難となり入院日を迎える。

<失敗の検証>

この失敗は、こうした症例に多く見られる「不安」という心因的因子を、通常の患者と同レベルで見ていた点にある。人が最も恐れるものは死だという。もしあなたは肝臓癌ですと告げられたら・・それは死を宣告されたに等しいと考えるであろう。問題は心に不安が宿ってからの期間ではなく、その強さ、大きさ、だったのである。患者は私の精神療法を受け入れようと懸命であったと思う。しかし死という究極の問題にはなすすべがなかった。

幸い患者は早期治療で事なきを得た。下肢痛は命への不安がなくなると急速に消失した。

⇒「考察」

⇒ 研究会報告・論文メニューへ

|

![]()

![]()