|

|

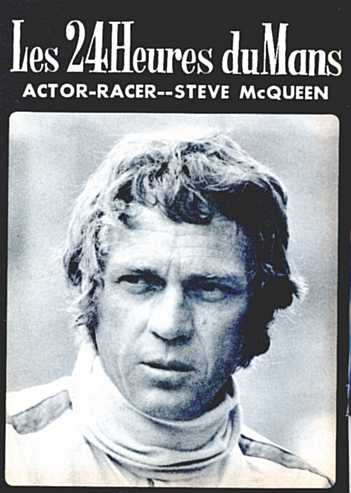

| これまでのレース映画で、これほどまでのリアリティーを持って製作された作品は過去において、いや現在においても未だ存在しません。なぜならば、この「栄光のル・マン」には、スティーヴ・マックイーンの魂が生き続けているからではないでしょうか?詳しくは、PART 1〜2に述べていますので、見られていない方は1度のぞいて見てください。「PART 1」 「PART 2」 |

| “監督:リー・H・カツィン/Lee H.Katzin”

リー・H・カティンは、カメラマンの助手として、プロの生活に入り、ハリウッドきっての映画撮影技師はスキル・ワクスラーからカメラ技術の多くを学びとった。59年から、テレビ映画シリーズ「ザ・レベル」の製作にたずさわり、その後、ヒッチコックの「鳥」のスタッフにも加えられた。 1965年には、新鋭気鋭な正監督となり、テレビでは「スパイ大作戦」での11のエピソードを担当し、エミー賞候補に上げられたりした。 しかし、彼はこの「栄光のル・マン」で最初からメガホンを取ったわけではなかったのでした。

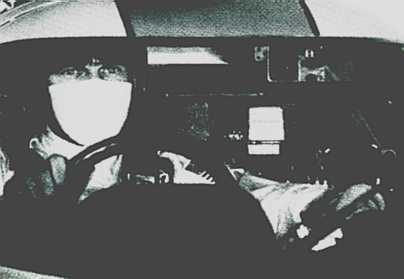

“撮影に際して、スタント・ドライビングを全て自前でやる役者はスティーヴただ一人だった。

このようなジョン・スタージェスとマックイーンとの確執は、日を追うごとに険悪となり、ついに2人は、決別することになるのでした。マックイーンのあくまでも自分の主観と信念を貫く意志の強さは、自らの行く末を知ってるかのようであり、何か一種の怖さを感じずにはいられません。その後の新監督リー・H・カッティンは、喜んでマックイーンの考える通りに撮影を続けたことはいうまでもありませんでした。ただし、マックイーンの最大の望みであった自ら本番のレースに出場するという試みは、スポンサーの意向からついに実現することはなかったのでした。ところでこの時マックイーンは、本レースに出場することを前提に、なんと当時のF−1世界チャンピオンだった“ジャッキー・スチュワート”と組んで出場する契約を結んでいたというのです。無責任ながら私は、マックイーンの本レース出場がもしかなっていたらなどとつい考えてしまいます。マックイーン自身もきっと同じ気持ちだったのでは…と。 “カッツィン監督は語る。「フィルムを編集して、スタッフ用の最終ラッシュ・プリントを仕上げ、フィルムのルーピング、ダビングを終えるまでに半年かかった。それぞれのレーシング・カーのサウンドを収録したテープを含む、55本ものサウンド・トラックとのマッチング作業を行わねばならず、それに音楽をつける作業もあった。本物のル・マン・レースで撮った実車フィルムと演出によるフィルムは非常にうまく組み合わされていたので、どこまで本物でどこまで演出かわからないほどだった。” “音楽”

|

“キャスト”

|

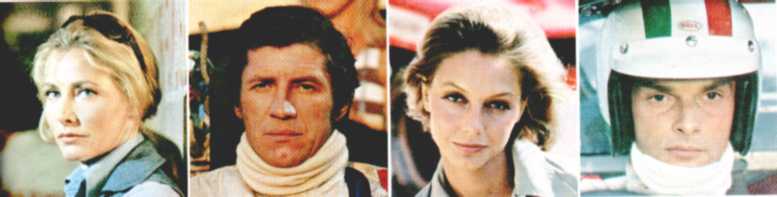

| “エルガ・アンデルセン”(Elga Andersen 左写真)

主人公マイケル・デラニー(マックイーン)の相手役を演じたのが、リサ・ベルジェッティ役のエルガ・アンデルセンであり、セリフが少なく表情の演技を要求されるこの映画において、名演技をこなしていた。 ドイツのドルトムント生まれ。通訳を志し、英仏2カ国語をマスターして19歳の時フランスに移ったが、ファッション・モデルやカバー・ガールなどが本業になってしまった。パリでたまたまマルセル・カミュ監督に発見され同監督の「熱風」(1961年)でデビュー。以後ヨーロッパ各国の映画・TV界で活躍を続けている。アメリカ映画は2度目だが、本格的出演はこれがはじめて。歌も得意という北欧型の美人女優。フランス人と結婚、現在パリに在住。 “ジークフリート・ラウヒ”(Siegfried Rauch 左より2番目)

“ルイズ・エドリント”(右より2番目)

“フレット・ハルティナー”(右写真)

|

| “ストーリー”

“美しい丘の間を縫って、朝もやの中を、1台のポルシェ911(1969年型)が、ル・マンをめざして走っていく。ハンドルを握るのは、アメリカの国際級プロ・レーサー、マイケル・デラニー(マックイーン)である。この静かなサルト地方も、毎年6月中旬に催される世界的に有名な「ル・マン24時間耐久レース」とともに、スリルを求めてやってくる30万にものぼる観客や関係者、ドライバーたちを呑み込んで、たちまち、一大過密都市と化してしまう。

一言いいでしょうか。マックイーンの理想がこのストーリーの最初の部分にあるような気がします。特に、前年夫をこのル・マンで亡くした“リサ”が夫の最後のレースだったからということで今年も来ていた…、というストーリーは、マックイーンの当時の夫人であった“ニール”に対する不満(?)なのか、それとも理想の自分の妻像なのか…、とにかく、私は、この場面でマックイーンの理想像を見た思いがいたしました。事実、「マックイーン最後のヒーロー」のインタビュー記事で、それを裏付ける記事があります。

“そのリサは、やはりプロ・レーサーで、プレイボーイとして知られるクロード・オーラックと一緒だった。あと10時間ほどすれば、ル・マンの主なハイウェイはすべて爆音のサーキットと化していまう。ガードレールの白さが妙にマイクの目についた。” この場面は、一言もセリフがありません。ただ、マックイーンがポルシェ911から降りて、開けたドアに右ひじで寄りかかり、前年クラッシュした場所の白いガードレールを見つめるという場面です。なんとも渋いマックイーンの演技に私は、マックイーンの真髄を見た思いでした。とにかく、カッコイイ場面でした。 “町に通ずるハイウェイはどれも車が数キロにわたってジュズつなぎになり、受け入れ側のル・マンでは警察ばかりでなく、陸軍まで出動して整理に当たるしまつ。レース気分はますます高まっていくいっぽうだった。

ストーリーにおける“ポルシェVSフェラーリ”対決の図式は、実際のレースでもまさにその様相でありました。「マックイーン最後のヒーロー」において大変興味深い内容がありました。マックイーンが、この映画を作るにあたって、あの“エンツォ・フェラーリ”に車両貸し出しについて打診していた事実があったのです。それは、当時のフェラーリの内情をうかがうことが出来る内容でありましたので再び引用させていただきました。

|

“マイクもスターラーも、そしてその他のレーサーたちもそれぞれのピットに入った。マイクは渋いブルーのポルシェ917No.20、スターラーは真紅のフェラーリ512SNo.8。リサはやはりリオーラックの待機するフェラーリのピットにいた。 “マイクもスターラーも、そしてその他のレーサーたちもそれぞれのピットに入った。マイクは渋いブルーのポルシェ917No.20、スターラーは真紅のフェラーリ512SNo.8。リサはやはりリオーラックの待機するフェラーリのピットにいた。

色とりどりのレーシング・マシンがスタートラインに勢ぞろいした。3時51分、最後の点検。張り詰めた緊張の中でばったり顔を合わせたマイクとスターラーとの間に電光のごとく挑戦の眼差しが行き交う。地形を利用して作られた全長13.5キロのサーキットを中心に、すべてがめまぐるしく活動を開始しようとしている。 フランス国旗がさっと一振り。午後4時。全車がまったく同時に、猛り狂ったような唸りを上げてスタート、次ぎの瞬間にはもう視界から消えていた。” この場面は、スタートの緊張感を出すために、心臓の音を効果的に取り入れていました。ドクッ、ドクッ、ドクッ・…というように、だんだん速くなっていく鼓動音は、マックイーンの演出だったのではないでしょうか。また、この1970年のル・マンは、伝統の「ル・マン式スタート」の最後のレースとなったことでも有名で、まさしくグッド・タイミングの撮影だったと思われます。ちなみに、危険ということで71年からは、アメリカ式の「ローリング・スタート」になったのでした。  約2時間後、相棒のブルーノと交代して宿所に引き上げたマイクは、食堂でリサと会った。どこか淋しそうなその横顔は再び昨年の事故を思い出させ、なんとなく気詰まりな空気が2人をつつんだ。ことば少ない会話のうちにも、オーラックとの出会いが必ずしも彼女には幸せでなかったことが察しられた。

夜に入って雨が降り始めた。スタンド前以外はコースにはライトがついてない。激しさを増した雨の中で、文字通りの暗闘がくりひろげられていく。レースは最悪のコンディションとなり、早くも2台の接触事故が発生した。事故を告げる場内アナウンスに各ピットの関係者は思わず色めき立った。リサも一瞬顔色を変えた。続いてレインタイヤ装備の指示が出された。夜明けにはまだ間があった。マイクとスターラーの接戦が続けられていく。 東の空が白み始めた。雨はすでにやんでいたが、コースは濡れていて危険だった。マイクの後ろにスターラーが走る。2人のエキスパートの死力を尽くしたレースが展開される。 やがてコース最大の難所の一つインディアナ・ポリス・コーナーにさしかかった。後ろから走る1台のフェラーリが、スリップした前の車をよけそこなって、コーナーの土手を飛び越えて木立の中に転落した。オーラックのNo.7である。オーラックはよろめきながら車から脱出したが、次ぎの瞬間、フェラーリは大音響と共に爆発、彼の身体は吹き飛んだ。” この事故で爆発するフェラーリ512Sは、先に述べたように、ボディのみフェラーリで、シャーシーはローラT70であります。この車をマックイーンたちは、“フェローラ”と呼んでいたそうです。この車は、実際には、リモート・コントロール・カーでありました。詳しくは、1970年に発売された、日刊自動車新聞社発行の週間「ザ・モーター」に書かれていましたので、その部分を引用させていただきました。

|

| この続きは、PART 4でどうぞ!!

(GO TO TOP) (GO TO MENU) (GO TO PART 4) このホームページで使用しました「文献」および「写真」については、著作権法で守られています、当ホームページにおいては、趣味範囲でのみ使用し、営利目的に使用しないという主旨で作成しておりますので特に著作者には届出はいたしておりません。よって、「文献」、「写真」等のコピーでの使用にはご注意ください。

|