|

小銭入れの型紙を作ってみましょう。

|

型紙は、左右対称の物が多いので、左右対称の小銭入れの型紙の作り方を見てみましょう。正確な型紙が、レザークラフトには欠かせませんので、簡単で正確にできる型紙作りをマスターしてください。

|

紙は、パリッとしてある程度の厚みのあるものが良いです。私は、180kの上質紙を使っています。

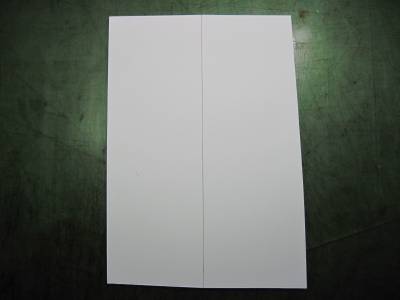

まず最初に、紙の中央に目打で線を引きます。この線は型紙の中心線であり、左右対称の型紙を作るために、この目打の線で紙を折ることになります。画像では、目立つように鉛筆で線を引いてあります。

|

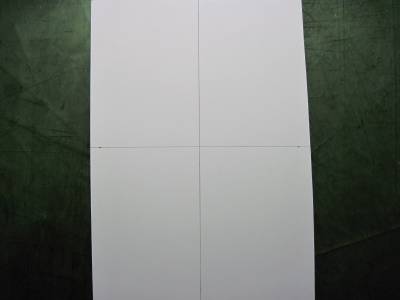

半分で折った紙の任意の位置に目打で点を打ちます。紙の中央寄りではなく、端のほうに点を打ってください。

この点を打った位置が、水平の基準線になりますので、これから作る型紙のどの位置に当たるのかを、ある程度理解しておかなくてはなりません。

今回は、前胴の口元の位置になる線を想定して、紙の長さの中央付近に目打で点を打ちました。

|

紙を開いて、左右にできた目打の点と点を鉛筆で結びます。中心線と直角に交わる線ができたはずです。この線の位置が、今回は小銭のポケットの口元の位置になります。

型紙には、縦と横の基準となる線が必要ですので、これで、まず最初に決めるべき基準線ができたことになります。

|

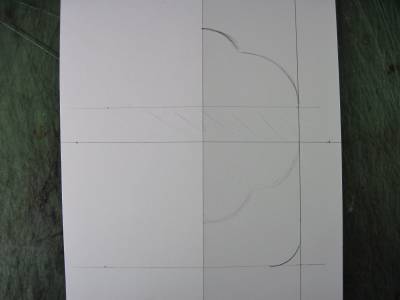

再び紙を中央で折り、右半分の製図をしていきます。左右ともに製図して線を引いて行っても良いのですが、左右対称の型紙なので、半分だけの製図でも大丈夫です。

小銭入れの幅を11センチと決めて、中心線から5.5センチの位置に線を引きました。この後、口元の基準線から、深さ7センチの位置に底の基準線を引きます。やはり2つに折った状態で点を打ち、開いてから点と点を鉛筆で結びます。

それから、かぶせ部分の空きを2センチ程度見込んで位置を決めます。

|

紙を開き、上記の作業を終えた状態です。幅は右半分だけ決まっています。後で、紙を中央で折った状態で切りますので、左右対称に仕上がる予定です。

また、底と口元とかぶせの余裕に設定した位置に、中心線と直角に交わる線が引かれています。

|

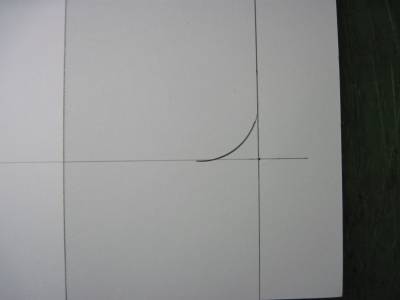

底の角の丸みを設定します。フリーハンドで描いても良いのですが、今回は丸穴のテンプレートを使ってみましょう。

画像では分かりにくいと思いますが、角に内接する位置に、直径33ミリの円を合わせています。この位置で線を引けば、コーナーにきれいな丸みができます。

この内接する位置に合わせるということは大切です。しっかり合わせないと、直線と曲線のつながりが角張ったりしてしまいます。もちろん、意識的にそういうデザインにする場合には良いのですが、直線と曲線のつながりはとても大切です。

|

底の角に丸みの線が引かれました。線を引くときだけではなく、もちろん型紙を実際に切るときに、丸みと直線のつながりを意識して切ることも重要です。

意外とルーズになってしまう部分ですので、気をつけて作業をしましょう。

|

かぶせの部分のラインも引いてみました。型紙を作る段取りを紹介するために作業をしているので、製品として吟味したラインを引いているわけではありませんので、その点はご承知置きください。

フリーハンドであたりを付けながら、自分でイメージした形に近くなるように線を引いてください。やはり、直線と曲線のつながりの部分は大切です。

|

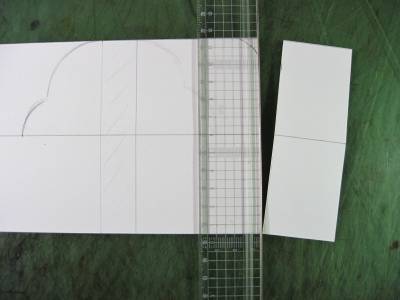

製図ができたので、型紙の裁断をしていきます。紙を中央で二つに折り、左右を同時に切ります。

紙は硬く刃を痛めるので、私はカッターを使うことが多いです。また直線のカットには、カッティング定規が欠かせません。私はアクリル製の方眼定規で、ステンレスのカッティングエッジの付いた定規が好みです。

カッティングエッジの付いていない定規は、カッターで定規を痛めてしまうことがあり、精度が狂いやすいので、お勧めしません。どうしてもと言うときには、注意して作業してください。

切る時は、定規を押さえる手に、しっかりと力を入れます。カッターにはあまり力を入れすぎずに、1回ではなく、2〜3回刃を動かして紙を切るつもりで、軽めに扱ってみてください。そうすると、定規がずれにくく、安定して裁断することができます。

|

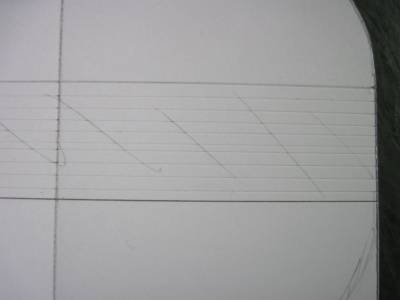

幅決めが終わったので、今度は底の線を切ります。中心線と直行するこの様な線を、半分に折ったまま切ると、中央付近が出っ張ったり凹んだりすることが、よく起こります。

そこで、まずは左の画像のように、線の端のほうにカッターで軽く切り込みを入れます。それから紙を開いて、両端の切り込みを結ぶように裁断します。

|

底線の、両端の切り込みを結んで裁断したところです。今回の私の製図は不正確だったようで、この段階では鉛筆で前もって引いていた線がずれていました。

他に影響を及ぼすことの無い部分だったので、カッターで入れた印を優先してカットしました。

|

底の角の丸みを、再び紙を二つ折りにして裁断します。今回の工程では、底線を先に切ってから角の丸みを切りましたが、その順番は逆になっても問題ありません。

丸みを切るときは、定規と紙の両方を回しながら切るつもりで作業してください。紙は薄いのですが、実は切りにくい硬い素材ですので、作業は慎重に行ってください。

|

かぶせの部分も切り終わり、型紙ができました。前胴の型紙は今回は作っていませんが、同時に作るようにすると作業が楽です。

あるいは、この型紙を元に、前胴の型紙を起こしても差し支えありません。

型紙を裁断した時に、もしも丸みなどがうまく切れずに、がくがくした線になってしまった場合には、紙ヤスリで削って、なめらかに修正することもできます。耐水ペーパーの600番あたりが、修正作業がしやすいと思います。

|

この紙の状態で、かぶせを折った雰囲気を確認したい時には、この型紙を折ってもかまわないのですが、変な位置に折り目が入ってしまうのは、気持ちの良いものではありません。

左の画像のように、かぶせの余裕の部分に目打で細かく線を引くと、自然な感じの折り目を作ることができます。あまり深く傷を付けると、型紙が切れてしまいますので、適度な強さで線を引いてください。

|

型紙を折ってみました。だいたい雰囲気が分かりますね。今回は曲線の左右対称の作り方を紹介したかったので、かぶせには段のアールを付けました。

この様に、左右対称の曲線も簡単に型取りすることができます。作業学習で必要な型紙は、それほど複雑な物にはならないと思いますので、ぜひオリジナルの型紙を起こして、作品作りに取り組んでみてください。

よく使う型紙は、もっと丈夫な厚紙で作り直したり、必要であれば樹脂板などで作ることも可能です。

でも、型紙も費用がかからず丈夫にできることが大切ですね。何かの商品の箱などの再利用でも、十分だと思います。

|

「おまけの小技」

型紙を作っていると、間違って違うところを切ってしまうことがあります。でも、ゼロから作り直すのは避けたい時がありますね。

そんな時には、次のようにすると修正が可能です。

- 間違って切ってしまった部分を、セロテープで貼ります。紙の片面にだけテープを貼ってください。これだけでも、型紙としては使えそうですが、もう一手間かけます。

- 次に、間違って切ってしまった切り口に、酢酸ビニル系の白いボンドを指ですり込みます。革用の白ボンド・手芸用ボンド・木工用ボンドなどです。セロテープで貼るだけではなくて、切り口の断面も接着してしまうのです。これで、かなりしっかりとくっつきます。

|

このページのトップへ

|