5.穴あけ

革紐でのかがり仕立ては、作業がやさしく導入しやすい方法です。革紐は、「レース」という名称で販売されており、牛レースやカンガルーレースがおすすめです。

短くカットされた状態でかがり用に販売されている革紐は、90センチ程度の長さのことが多いです。作業のしやすい長さです。巻になった製品も、1メートル程度にカットして使うと、作業が楽にできます。

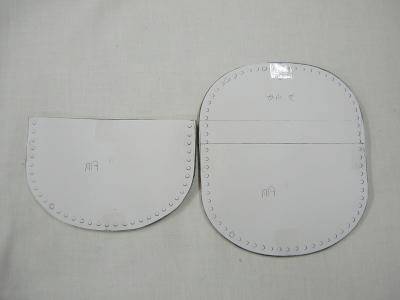

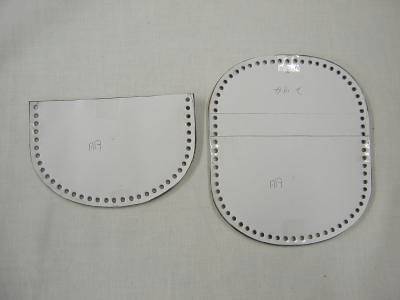

では、革の準備を見てみましょう。この画像は、コピーした型紙を革に貼り付けて、穴あけの準備をしているところです。革に、裁断した紙をセロテープで固定した状態です。

(正確な作業が行いにくいのですが、コピーした紙を裁断前の革に貼り付けて、紙を貼り付けた状態で革の裁断から行うこともできます。)

これは作業法の一例ですが、革に穴の位置を直接印しておく方法などの、他の作業法も考えられます。

|

実際に穴を開けると、この様な状態になります。紙に穴の位置がコピーされているとは言え、意外と穴がずれることが少なくありません。穴あけの精度という意味では、紙の上からよりも、革に直接印したほうが良い結果がえられるかもしれません。

紙を貼り付ける方法は、何よりも準備が簡単にできて、視認性が良いということです。半面、革の固定が不十分だと紙がずれますし、作業途中で紙が破けることもあると思います。

トラブルが無いわけではありませんが、手軽にはできます。費用がかかっても良ければ、印刷用の樹脂版などを利用する方法等も考えられます。

穴あけには、ハトメ抜きを使っています。連になったハトメ抜きもありますが、1個ずつ穴を開けた方が力も要らず、道具を革から抜くときも楽です。穴のサイズは、3ミリ幅の革紐でかがるとして、7号のハトメ抜きが基本的なサイズです。7号のハトメ抜きは、直径2.1ミリですから、革紐の幅よりも小さめの穴を使うということになります。

でも、穴は8号でもかまいません。大きめの方が革紐を通す作業は楽にできます。隙間がすこし大きくなってしまいますが、革紐と同じ幅である10号でも良いと思います。作業者や作業環境に合わせて調整してください。穴あけには、平目打ちを使うこともできますが、革紐をひねって通してしまった時の修正が面倒になります。まずは丸穴での作業をおすすめします。

穴あけ後は、紙とセロテープを丁寧にはがします。

|

6.かがり仕立て 6.かがり仕立て

さて、革紐でかがる前に、それぞれのパーツの固定が必要ですが、左の画像ではモールで固定しています。簡単に固定ができて、外すのも簡単です。

もちろん、接着後に穴を開けるという方法もありますし、クリップなどで挟んで固定することもできると思います。でも、このモールも手軽で安価にできる方法ですし、作業の邪魔にもなりにくいので、試してみてください。

|

革紐で1周かがると完成です。

作業のときに、固定具で固定して作業すると楽にできる場合がありますので、革を固定する道具を用意して置くのは良い方法です。作業環境に合わせて、様々な固定具の形や固定法が考えられます。固定具の質が作業の質を左右する時もありますので、ぜひ工夫してみてください。

この小銭入れの模様には、刻印と模様入りの木槌を使っています。刻印は使いにくいけれど、他の方法では模様を入れられるというケースもありますので、やはり複数の方法を試してみてください。

この画像のかがり方は、単純な巻きかがりですが、もっと複雑な「ダブルループステッチ」などができる場合もありますので、教える側にマスターしていただきたい技術です。材料は余計に使いますが、完成度が高くなります。作業者や家族の満足感も高くなるのではないでしょうか。

基本的なかがり方を解説したテキストなども販売されておりますので、ぜひ役立ててください。テキストで紹介されているステッチの一部を、サンプル画像で2点紹介します。

|

ダブルループステッチ。穴は平穴。

これは、きっとできると思います。

ラウンドステッチ。切り口が完全にカバーされています。

ちょっと難しいです。

|

右の画像は、革紐かがりのときに使う道具です。手前に3本並んでいるのが、革紐用の針です。「レース針」の名称で呼ばれている針です。

もう一つは、「レースギリ」という名称の道具です。平目の穴あけをしたときに、穴を前もって広げておくと作業がしやすくなります。丸穴では、あまり使うことが無いかもしれませんが、便利な道具の一つですので、紹介しておきます。

|

【レース針の取り付け方】

革レース専用の針の取り付け方です。無理をすると針が壊れる時があります。 |

|

|

以下、シンプルなサンプルです。

カード入れ2点です。

左は見開き2面タイプ。右が1ポケットのカード入れです。

同じ平縫い構造の単純なケースでも、大きくなると使い道が広がります。

これは、通帳やお札を一緒に入れやすいようなサイズになっています。

これは、前胴にひだを寄せてマチにしたものです。

後胴と前胴の形が違うので、

モールで仮固定するときの位置合わせに注意が必要です。

サイズを大きくしていくと、バッグなどの仕立ても可能です。

|

このページのトップへ

|