タンニン鞣しの革には、様々な技法で装飾を施すことができますが、ここでは革を湿らせて刻印で模様を施すことを中心に説明します。

刻印には各種のものがあり、単独で一つの模様になっているものもあれば、また組み合わせて模様を作るのに適したものもあります。刻印には、それぞれ記号番号がつけられています。同じ記号番号の刻印でも、製造メーカーや製造時期により、仕上がりに違いがあります。

模様を入れる準備としては、まず革を適度に水で湿らせる必要があります。ボールに水を入れスポンジに水を含ませて、適当に絞って水気を調節して革に水を施す方法が、革の湿り気の調整がしやすくおすすめです。

水気は多すぎても少なすぎても良くありません。適度な水分だと、刻印を鮮明に打つことができます。

|

大きな刻印は、叩くときにずれやすく、鮮明に打つためには力が必要になります。作業者の力や巧緻性により、どのような刻印作業が向くのかを、考慮する必要があります。

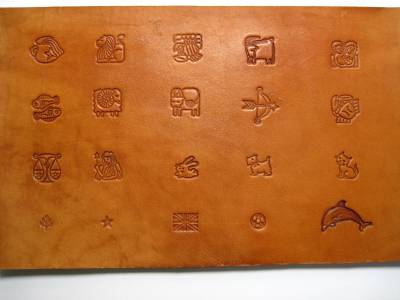

左の画像のように、1個だけで模様になっている刻印には、比較的大きめのものが多いので、打つときにはずれないように注意してください。

刻印を打つ台は、石のように硬い素材が適しています。レザークラフトでは、3センチの厚さの大理石がよく使われています。あまり小さな刻印を強く叩いてしまうと、革を突き抜ける時もあるので、刻印の大きさによって加減が必要です。ゴム板などでも代用できますが、力が逃げてしまうことがあり、大きめの刻印を打つのは難しい時があるかもしれません。

作業台も含めて、しっかりした台の上で、やや大きめの木槌で刻印を叩くようにすると、力が逃げにくくしっかりと刻印を打つ作業ができます。金槌は刻印が痛むのでおすすめしません。

|

刻印で模様を施した後に、染色した例です。染色の方法もいろいろありますが、左の画像の例では、刻印で模様を入れて凹んでいるところに濃い色が入っています。

アンティック仕上げと一般的に言われている着色法です。靴墨状のペースト染料を使います。

|

これも染色の例ですが、刻印で模様を入れた革を拭き染めしたものです。染料を布につけて、拭くように染める方法です。

これは印鑑入れなのですが、作るのが楽で仕立ての要素もあまりないので、比較的作業学習でも作りやすいのではないかと思います。ただ、口金の金具代がかかりますので、それがネックになるときがあります。

|

刻印の組み合わせによっては、この様な模様を打つこともできます。規則的に決まった打ち方をしないと、良い模様ができない刻印もありますが、この様に自由に刻印を組み合わせて使うこともできます。

また、生徒さんの描いたイラストなどをオリジナルの刻印にして使うこともできます。著作権の問題もあるかもしれないので、ここでは画像を載せませんが、いくつか作業学習用にオリジナル刻印を用意したことがあります。バザー向けに独自性を演出するときなどにも、有効に使うことができますね。

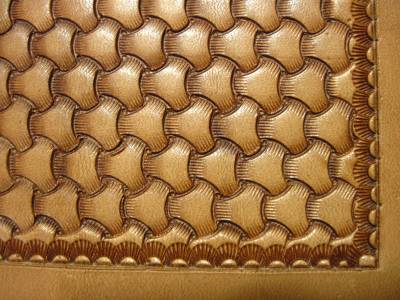

それから、規則的な打ち方をする刻印の画像を、下に紹介します。レザークラフトの定番的な模様の一つです。慣れが必要だと思いますが、実施可能な場合があるはずですので、まずは教える側がマスターしたい技術です。

|

通称バスケット刻印を規則正しく刻印を並べて、

編み目模様を作っています。

(コンパクトデジカメのレンズ性能の限界で、周辺の歪みがきつく出ています。)

こちらも規則正しく刻印を並べていますが、

上のバスケット模様よりは楽に打つことができます。

|

このページのトップへ

|