|

2010年6月に、白光株式会社から発売された、新型の電気ペンです。左側の電源部の小さな製品は、「マイペン」という商品です。右側の電源部の大きい製品は、「マイペンアルファ」という商品です。

発売時のメーカー希望小売価格は「マイペン」が6.300円。「マイペンアルファ」は15.750円です。「マイペンアルファ」の電源部にはコントローラーの機能があるほか、ペンスタンドとペン先などの付属品も、「マイペンアルファ」のほうが多く付いてきます。ペン先は共通の部品ですが、「マイペン」が消費電力7.5ワットに対して、「マイペンアルファ」は消費電力45ワットです。パワーもだいぶ違います。価格なりの仕様の違いがあります。

製品を知る必要があって両機種を購入しました。単なる電気ペンとしては「マイペン」でも十分な機能がありますが、私の想定した利用法では、「マイペン」

ではパワー不足でした。また、「マイペン」に、一般的に使われている電圧コントローラーを使うことはできますが、電源部から音が発生します。耳障りな音なのでお勧めはしませんが、機器に悪い影響は無いということは、メーカーに確認しました。

両製品ともに、レザークラフト用の単なる電気ペンとしては、価格は高めです。電気ペンとしてだけ見れば、あまり魅力は無さそうに思えるのですが、「マイペンアルファ」は工夫次第で利用法が広がりそうです。私が試した使い方を、以下に紹介して参ります。製品の説明や利用例を単に並べて説明しますので、あまり整理されたページとはなりません。わかりにくいところがあると思われますが、おもしろそうな道具なので参考にご覧ください。

今回提示させていただくのは下記の技法です。

- 箔文字・箔描

- バーニングスタンプ

- 焼印

- 素押し

- 箔押し

- ヘアラインペン

- 電気モデラ

- 捻引き

- コバ用コテ(小型アイロン?)

- 活字でのネーム入れ等

電源部のコントローラーについて。

- どの作業も素材やペン先によって調整が必要です。

- 電源部のコントローラーは、「3」でペン先が100度くらいの温度になるそうです。

- 箔文字や捻引きなどの作業は、「2~5」の間で様子を見ながら作業しました。

- 焦がす作業には、「8~10」を目安に作業しました。

|

|

「マイペンアルファ」を棚に置いてみました。電源部のメインスイッチが、電源部の側面にあるので、必ず電源の側面には隙間が必要になります。前面にスイッチがあれば、より省スペースになりますし、操作性もさらに良かったのではないかと思うのですが、他のハンダゴテと共通の電源部のデザインのようですので、ハンダゴテの場合は側面にスイッチがある利点が、何かあるのかもしれません。

|

|

従来の電気ペンのペン先と比べてみましょう。従来の電気ペンが、ワイヤー製のペン先だったのと比べて、「マイペンアルファ」のペン先は、ハンダゴテに近い形状の物になっています。ペン先は一つのユニットになっていて、ホルダーから引き抜いて、簡単に交換できるようになっています。ペン先を交換することによって、いろいろな表現ができます。また、従来からのワイヤーのペン先と違って、ある程度の力を加えることが可能になっているところが、「マイペンアルファ」の大きな利点だと思います。

ただし、手で持って操作するときには、ペン先までの距離は従来型のペン先の方が短くなっています。ペン先までの距離が短い方が、操作性は良いと思いますので、ただ革を焦がすという使い方では、従来からの電気ペンの方が使いやすいと感じます。「マイペンアルファ」は、価格も高いですから、焦がす表現だけでは、メリットをなかなか感じられない製品と言えます。

|

|

ペン先を壊した物です。わざと壊すつもりは無かったのですが、ペン先の素材の強度を見るために、叩いたり引っ張ったりしているうちに壊してしまいました。それでわかったのが、ずいぶん先端にヒーターが入っているということです。昔からあるタイプのハンダゴテは、板状や筒状のヒーターがあって、そこに先端部品を挟んだり差し入れたりしてセットするようになっていますが、「マイペンアルファ」はもう少し進化した構造になっていて、一つ一つのペン先にヒーターがあります。そのヒーターが、思っていたよりも先端近くまで入っていたのです。

この画像の壊れたペン先は、円筒形のペン先で、加工することを前提に販売されている物ですが、不用意に加工するとヒーター部分まで削ってしまう可能性もあるのではないかと思いました。加工するときには、ヒーターの位置を頭に入れておく必要があります。

|

|

壊れる前のペン先です。N型という、加工を前提とした物です。このペン先があることを知ったときに、いくつかの使い方ができると思い、「マイペンアルファ」を購入してみました。画像では大きさがわかりにくいと思いますが、小さなペン先です。先端の円筒部分の直径は、4.2ミリほどです。

ペン先にはいくつかの製品があり、ウッドカービングや彫金のロウ型作りのためのペン先などもありますが、レザークラフトで使うのはバーニング用のペン先で、数種類あります。バーニング用のペン先が価格は比較的安くなっており、発売時のメーカー希望価格で1.575円です。

|

|

N型のペン先を削った物です。左が捻。中央が細いペン先。右がモデラです。小さいペン先で加工性が高いとは言えませんが、ある程度は加工できるという例です。

それぞれの説明は、ページの下方であらためて紹介します。

|

|

N型のペン先に、スリーブを使って他の先端部品を付けるということも試してみました。スリーブは、ワイヤーの固定などに使われるパーツの内径を加工した物です。直径4.3ミリのペン先と、レザークラフトのスイヴェルナイフの替刃などの直径5.5みりほどの部品に合わせ、スリーブの両端で違う穴径に加工したものです。

画像では、スイヴェルナイフの替刃を加工した捻引きと、刻印を切断して加工した物を取り付ける例を示しています。左の3点の上下は刻印です。中央は、ヘアブレードを加工して作った捻です。

|

|

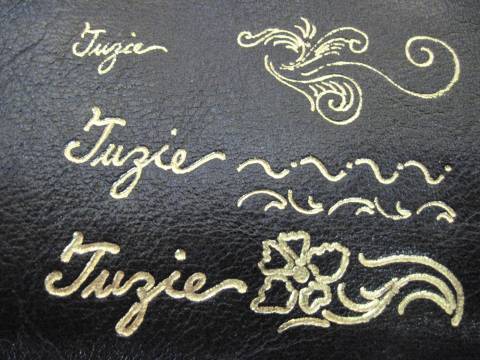

実際の利用法を見ていきたいと思いますが、まずは箔文字・箔模様です。転写箔を利用して、革に文字や模様を入れることができます。画像の例では、金色の転写箔を使って、黒い革の上に書いています。ペン先の太さを変えて試しています。

革の塗料が、転写箔を革に定着させるためのバインダーとして働いています。「マイペンアルファ」の熱で塗装が軟化して、バインダーとして機能しているということです。塗装の状態によっては、なかなか定着してくれませんし、適切な温度も塗装によって変わってくるようです。コツが必要だとは感じましたが、ちょうど良い設定ができれば、なかなかくっきりとした表現が可能なので、おもしろいのではないかと思います。

従来の電気ペンでは、ペン先が弱くてこのような使い方はできなかったのですが、「マイペンアルファ」のペン先であれば転写箔の利用が可能になります。温度もコントローラーで簡単に調節できるので利用しやすいです。

転写箔には様々な色がありますので、革に金・銀・白・赤・青・レインボーなどなど、様々な表現が可能になります。焦がすだけの場合は、濃色の革では効果的な表現ができませんでしたが、転写箔が利用できれば、対象となる革は大きく広がります。

ただし、使いやすい転写箔をパックした商品が今のところ見当たらないようです。革の塗装がバインダーとして働くとは言っても、塗装によって反応が大きく違うので、できれば適切なバインダーが施された転写箔があったほうが良いと思われます。

国内で、箔文字などを入れる定番的な商品はまだ無いように思いますので、電気ペンのメーカーなりレザークラフトの商社なりが、適切なバインダー付きの転写箔のパックを用意すれば、「マイペンアルファ」と合わせて、転写箔利用の定番製品になりそうな気がします。

レザークラフト以外の分野でも、需要があるのではないでしょうか。

|

|

箔文字を入れるのに使ったペン先3種です。左は、N型のペン先を加工した細字用。本当は細い0.5というペン先が販売されているのですが、私が購入しようと思ったときにはメーカーでも在庫切れだったので、自分で加工しました。中央は、標準で附属してくる1.0というペン先です。右は2.0というペン先ですが、1.0と2.0の間に、1.5というペン先も販売されています。

|

|

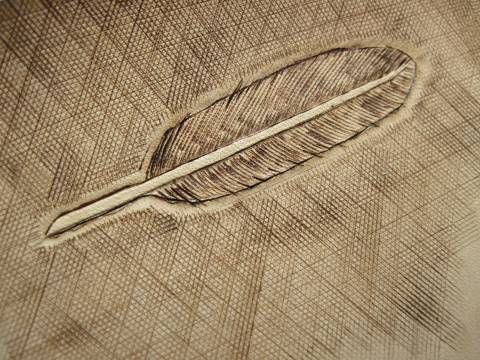

転写箔を利用した表現としては、刻印を利用する技法も考えられます。金箔を使った革装丁の表現を思い浮かべてしまいますが、適切な転写箔と刻印があれば、おもしろい表現が可能かもしれません。

|

|

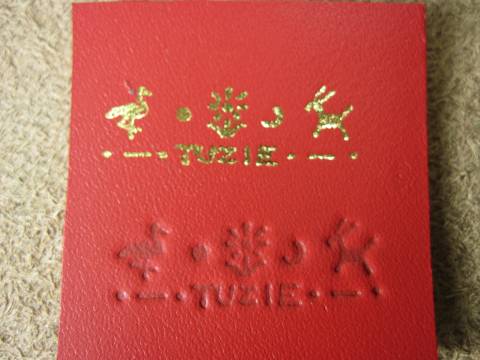

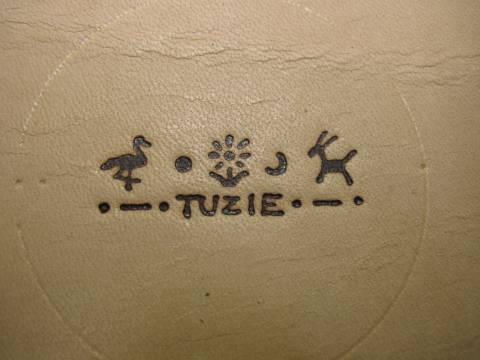

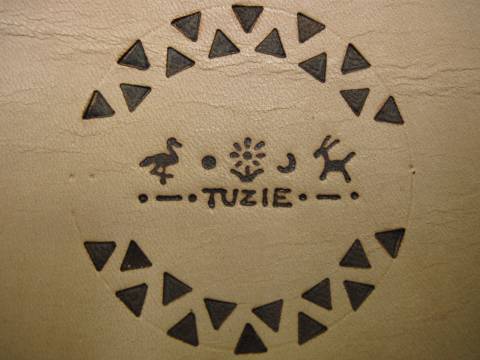

転写箔を利用した例として、私が昔から使っているマークを押してみました。箔押しと素押しの画像になっています。素押しは、それなりに力を入れなくてはならないので、ペンには負担になるかもしれません。

|

|

「マイペンアルファ」のペン先に、凸版を取り付けられるようにしたもので、上記の箔押しなどは行いました。画像の鉄のブロックは、実はレザークラフトの金具の打ち台を加工したものです。身の回りに適当な金属の固まりが無いかと探したところ、打ち台が最も加工しやすそうだったので使いました。

版の固定には専用のテープもありますが、ごく普通の事務用の合成糊でも固定できます。PVAL(ポリビニルアルコール)という成分の糊で、スポンジの塗り口が付いているタイプが多いです。高温になると焦げますので、はがすときにはそれなりに面倒です。

|

|

温度を上げると、焼印として使うこともできます。けっこう熱くなるので、このような使い方がペンに負担にならないかと、少々気になりました。でも、キレイに焼けます。

|

|

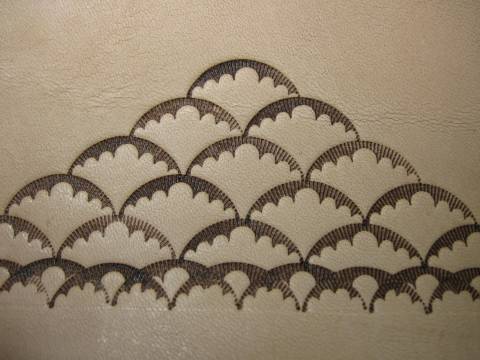

レザークラフト用の三角の刻印を「マイペンアルファ」に取り付けて枠を作ってみました。バーニングスタンプ技法という感じです。レザークラフトで言うところのスタンピング技法と同じような感覚で使うことができます。

|

|

スタンピングで良くある構成でバーニングスタンプしてみました。通常のスタンピングとは、印象はだいぶ違います。

|

|

ちなみになんですが、コントローラーを最高温度にしていたところ、刻印が溶けました。そう、鋳造製品なのを忘れていました。素材の融点はずいぶん低かったのですね。ビックリしてしまいましたが、自己責任で気をつけなくてはいけないという見本ですね。

|

|

さて、いちおう私にとっての本命だった捻引きの先端です。上は、スイヴェルナイフのヘアブレードを加工したもので、下はN型のペン先を加工した物です。結果から言うと、十分実用となる可能性がありました。

|

|

いくつかの幅で、捻引きしてみた画像です。交換式のペン先の強度がちょっと心配なのですが、よほど力を入れない限りは、大丈夫なのではないかと思います。でも、捻引きように作られている物ではないので、太鼓判とはいきません。

|

|

スイヴェルナイフに取り付けるためのブレードですが、この中のいくつかは、「マイペンアルファ」に取り付けて使えるように加工してみました。捻引きするときには、ペンの剛性感にやや不安を感じるような気もするのですが、そう簡単には壊れないだろうと踏んでいます。(私の勘など当てにはなりませんが・・・。)

|

|

できれば、こういうパーツが在って欲しいと思うのが、画像の左の物です。大きさなどがわかりやすいように、スイヴェルナイフの替刃を加工した物を並べてみました。N

型のペン先の先端に直接付けられるようになっていて、形状を自分で加工できるように大きめの頭になっています。加工が苦手な方にはもっと形のできている物が良いのかもしれませんが、とりあえず大きめのパーツがあったほうが使い途がありますね。

|

|

取り付けるとこういう感じなのですが、ネジがちょっとかっこ悪いですね。六角キー式の、頭を埋め込めるネジが手元に無かったので、とりあえずのネジです。この部品はカシメの打ち棒を加工したものでありまして、切断・穴あけ・ねじ切り・グラインダーで荒削り、という工程で作りました。仕上げ磨きなどはしていないので、加工には大して時間はかかっていません。でも、何個も作るのは面倒ですし、革と反応しやすい鉄は自分ではあまり削りたくないので、できれば適切な素材でできた部品を誰かに作っていただけないものかと思ったりしております。

スリーブを介して付けるよりも、直にペン先につけた方が、熱の伝導という点でも、力のかかりかたという点でも、有利になると思われます。

|

|

それから、ネジ捻のように、幅を調整して使いたいとなったら、定規を仕込むことになります。小さなペン先の部品にネジ捻と同じ構造を持ち込むのは難しいと思われますので、ステッチンググルーバーなどに見られるような、スライド式の定規が良いのではないでしょうか。

画像の定規は、形だけ表現するために他の道具の定規をとりあえず付けてみただけで、このあと実際にこの部品を仕立てて使う予定はありません。定規の長さや形状は、この道具のために調整したものではありません。

|

|

小さいヘッドなのですが、いちおう電気モデラとして使えるように削ったペン先です。

|

|

電気モデラ的ペン先でちょっと凹凸をつけてみました。

「マイペンアルファ」は、何をするときでも温度調整が楽にできるので、とても便利です。ヒーターがペン先にあるので、立ち上がりが早く、ペン先が小さいので熱も冷ましやすいです。

ペン先にもっと大きいものを使いたいと思う反面、小さいペン先のメリットもいろいろあるものだと感じます。

|

|

ヘアブレードもペン先に取り付けてみました。ヘアラインのバーニングに需要があるかは疑問ですが、とりあえず思いついたので試してみます。

|

|

電気モデラ +

ヘアラインバーニングのサンプルがこれ。どうもみすぼらしいサンプルですが、革の端っこに試しにザザッとやったものですので、ご笑覧を。革ではちゃんとヘアライン状に焦げました。さらに温度が必要になると想像される木では試していません。

|

|

取り付け部分がガタガタになってしまったのですが、真鍮の棒を加工してペン先に取り付けてみました。

|

|

誰もが行う作業だとは思いませんが、コバにロウを溶かし込みたいという時などに、コテやアイロン代わりに使うことはできないかなという物です。アイロン代わりまでカバーできれば、クラフト用のヒーティングツールとして、かなりの集約ということになるのではないかと思うわけです。

私が試してみたものが万人に向くとは申しませんし、専用工具と比べたときには見劣りすることも多々あると思いますが、熱を使う道具をある程度集約させたものがあれば便利ですし、需要もありそうな気がしています。

普通は、一台で何役もこなすという道具に、本当に使いやすい道具はなかなか無いと思うのですが、「マイペンアルファ」はそこそこいける可能性があるのではないかと思っております。

|

|

だいぶ長いページになってしまいましたが、最後におまけです。以前、私の工房の近くには、鉛活字を作りながら印刷をしていた会社がありました。そこで分けてもらったのが、画像の活字ホルダーです。古い在庫を2丁分けてもらいました。

活字が鉛なので熱を使った利用法は行っていませんが、活字が熱に強いものでしたら、こういう道具も箔押し等に使うことができます。

熱に強い活字は、手頃な価格で一般に販売されているものが無いようです。でも、活字を自由に組み合わせて使えるシステムがあれば、レザークラフトでもその他の物作りでも、ずいぶん便利に使える場面があるのだろうと思われます。

「マイペンアルファ」を使いながら、このような文字組の手頃なシステムがあれば良いなーと、またあらためて考えていました。

ハンコなのですが、購入した人が自分で文字のシートを切り分けて使うことによって、コストダウンを図ったと思われる製品があります。金属に置き換えて、革でそのまま使えるような構造のものではありませんが、何かそういう工夫をして普及を図れそうな文字組の製品が欲しいものだと、道具の妄想を広げたりしておりました。

|

|

ハンコは、このような製品です。文字のシートを自分でバラバラに切るのですが、文字シートはちゃんと切りやすい形状にできています。革用には、まずはアルファベットと数字があれば良いと思いますが、きっとそれぞれの文字が5文字ずつ程度必要になりますね。

金属加工や型の専門家で、どなたか手頃な商品を開発してくださることをお待ちしております。

最後は、「マイペンアルファ」の紹介から離れてしまいました。こんな縦長のページを最後まで見てくださる人は、なかなかいらっしゃらないのではないかと思いますので、ここまで見てくださった方には感謝です。最後はおまけで少々脱線してしまいましが、お許しを。

【自己責任について】

道具の加工は、あくまでも自己責任で行うものです。このページでは、私自身で試したことを紹介しましたが、それも自分のために自己責任で行ったことであり、人様に加工を推奨するものではありません。同様な加工や利用法を試したいと思った場合でも、それは自己の責任において行ってください。いかなるトラブルにも、私は責任を負いません。

|