| ある日のフライト プリフライト2(飛行準備) |

|

| ある日のフライト プリフライト2(飛行準備) |

|

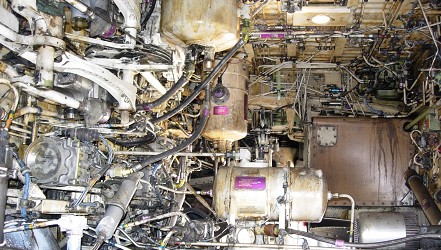

20**年**月**日 キャビンブリーフィングを済まして外部点検に向かった。 ボーディングブリッジに取り付けられている地上との連絡用のタラップから降りていく。 外部点検は通常は機長が行うが、機長責任でコーパイに委託することもできる。 今日は自分がやることにした。  AOM(Aircraft Operation Manual:航空機運用マニュアル)に飛ばすための全てのチェック項目が書かれている。 外部点検は、手始めに全体的な使用機材の状態を正面からチェックする。 それから、時計回りにノーズセクション(前の方)から見て回る。 前輪の状態、ロッキングピンの有無、前輪を格納する内部、前部にはピトー管(飛行機のスピード測定のための細長い管)、スターティックポート(静圧穴)とかありカバーが外されているのかどうか重要なチェック項目がある。 また、ピトー管の近くにはアングル・オブ・アタックセンサーというのがあり飛行機のピッチ(上下角)を感知するセンサーが取り付けられている。 このセンサーは飛行機を引き起こし過ぎて過大なピッチになると操縦桿を振動させて警報を発するためのシグナルを送るものだ。  ノーズセクションのチェックが終わったので右主翼付け根の方に向かっていった。 主翼の前縁には高揚力装置が着けられているので異常ないことを確認し、次に右エンジンをチェックする。 エンジン内部、低圧タービンの様子、鳥衝突による羽の有無等全体的に異常がないことをチェックした。  エンジン中心に”の”渦模様を書いているが、鳥を脅し近寄らさないためらしい・・・、効果の程は??? エンジン下のコンクリートにオイル、燃料のタレがないかもチェックする。 濡れていると触ってみて臭いをかぐ、燃料臭、作動油、エンジンオイルの匂いはすぐに分かる。 もしも濡れているようなら、匂いは無いにしろ一応整備に連絡して確認してもらうが今日は全く乾いており問題ない。 それから、右主翼の前縁部。高揚力装置をチェックしながら先端の方へ向かう。 先端部を回りこんで主翼の後ろ側のチェックに入る。 後ろ側のFLAP(フラップ・離着陸時の高揚力装置)の様子を見て、エンジンのエグゾースト及び右主車輪をチェックする。 タイヤの傷、タイヤ溝を見て摩耗度を確認する。 タイヤにはヒビがあったり、溝が少なくなっているとか、片減りしていたりとかかなり酷使されている。 離着陸時には飛行機の全重量を支えてくれる。 接地時には煙が上がるほどの摩擦熱に耐えている。 ハードランディングは、お客様のためにもちろん避けなければならないが、タイヤも悲鳴を上げるのだ。 着陸はお客様の快適性、またタイヤ交換サイクルにも影響するのでいつもナイスランディング心がけなければならない。  タイヤを背にして今度は主車輪の格納室を覗く。 ここにはハイドロオイルの配管がされており、覗く際にはコンクリートを見て濡れてないかを確認後に覗くようにする。 もしも濡れているようなら配管から3000psiの圧力で洩れていることも考えられるので注意が必要だ。 ハイドロオイルが目に入ると失明の危険性がある。 3000psiの高圧で車輪を出したり、格納したり、高揚力装置を下げたり上げたり、ブレーキ作動の圧力、その他ワイパー等・・・  タイヤ格納室内部 タイヤ格納室内部主車輪格納室にはハイドロタンク(作動油タンク)、ハイドロモーター、ブレーキアキュムレーター(ブレーキのために畜圧する)、もろもろの配管がところ狭しとつめ込まれている。 格納室のチェックを終えたので後部胴体の確認をする。 下部の方にこすった傷はないか、凹みはないかとか見て回る。 Horizontal Stabilizer(水平尾翼)、Vertical Stabilizer(垂直尾翼)の状態 Elevator(昇降舵)、Trim Tab(トリムタブ:保舵力をゼロにするために用いる)、Rudder(垂直尾翼の後ろについている方向舵)を遠くに見えながらも状態を確認する。  後方をグルっと回って同じように左のチェックをしていく。 エグゾースト、高圧タービンの羽など全体的な状態の確認。 ファンエンジンなので周囲から微かに前方の明かりがすけて見えます。 現在の旅客機のエンジンはファンジェットと呼び高バイパスで出力を出している。 燃焼する割合を減らし外側の方から圧縮エアーを吹き出して、燃焼室で発生する音を包み込むようにして騒音を抑えている。 燃焼する燃料も減るので燃料効率がかなりよくなった。  写真は左エンジンですが、左エンジンはNo1 Engine(ナンバーワン)、右エンジンはNo2(ナンバーツー・エンジン)と呼びます。 右主翼と同じように左側の主翼も見て回り外部点検を終えた。 前ページ 次ページ |

|