- 電池管4球スーパー

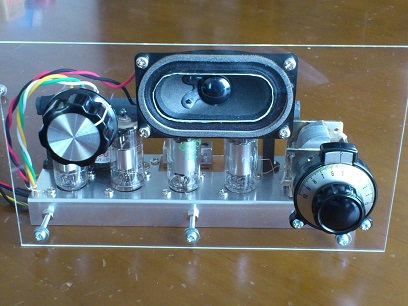

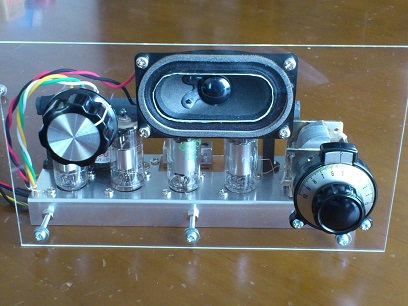

ことのはじめは電池管4球スーパー(2010.1)。

使用真空管は1R5, 1T4, 1S4, 3S4。ヒーター電源は単1を1本で1.5V、B電源は百均の006Pを直列7個で63V。

通電してもヒーターの点灯が見えないのが寂しい。

IFTはトランジスタ用のもので、

耐電圧の関係で複同調にはなっていない。そのためチューニングはシャープで狭帯域。36mmバーニヤルダイヤルを付けて

木製キャビネット

に組み込むと昭和レトロな音色でよく鳴る。電池のメンテナンスから解放されるべく、

専用ACアダプター

も木箱に自作。(2011)

ことのはじめは電池管4球スーパー(2010.1)。

使用真空管は1R5, 1T4, 1S4, 3S4。ヒーター電源は単1を1本で1.5V、B電源は百均の006Pを直列7個で63V。

通電してもヒーターの点灯が見えないのが寂しい。

IFTはトランジスタ用のもので、

耐電圧の関係で複同調にはなっていない。そのためチューニングはシャープで狭帯域。36mmバーニヤルダイヤルを付けて

木製キャビネット

に組み込むと昭和レトロな音色でよく鳴る。電池のメンテナンスから解放されるべく、

専用ACアダプター

も木箱に自作。(2011)

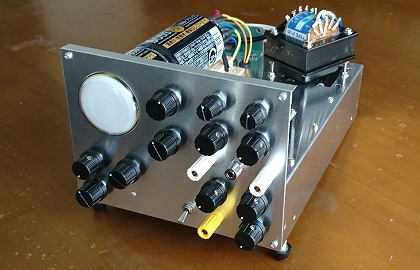

- 真空管アナログビデオモニタ

構想から8ヶ月、調整に手間取ったが、真空管実装の

NTSCビデオモニタが

ようやく完成(2012.10)。アナログビデオ映像(モノクロ)を写し出すところまで到達した。

(当初はテレビをつくろうとしたが、2011年にアナログ放送が終了してしまい、ビデオモニタに方針転換)

水平出力のゲイン不足で、管面上の画像サイズは1インチほどだが、実際にビデオ映像を確認できる。

映像信号増幅、同期分離、垂直同期発信(60Hz)、水平同期発信(15.7KHz)は12AU7を4本で

実装。

電磁偏向コイルはオーディオ用5WステレオICアンプでドライブ。ブラウン管の高圧発生部分だけは

もとのテレビのフライバック回路をそのまま利用。「TVの父」と呼ばれる高柳健次郎の映像伝送実験(1926)にならって、

片仮名の「イ」を受像してみた。

ブラウン管の電磁偏向のため帯域は限られるが

1現象オシロスコープにもなる。

構想から8ヶ月、調整に手間取ったが、真空管実装の

NTSCビデオモニタが

ようやく完成(2012.10)。アナログビデオ映像(モノクロ)を写し出すところまで到達した。

(当初はテレビをつくろうとしたが、2011年にアナログ放送が終了してしまい、ビデオモニタに方針転換)

水平出力のゲイン不足で、管面上の画像サイズは1インチほどだが、実際にビデオ映像を確認できる。

映像信号増幅、同期分離、垂直同期発信(60Hz)、水平同期発信(15.7KHz)は12AU7を4本で

実装。

電磁偏向コイルはオーディオ用5WステレオICアンプでドライブ。ブラウン管の高圧発生部分だけは

もとのテレビのフライバック回路をそのまま利用。「TVの父」と呼ばれる高柳健次郎の映像伝送実験(1926)にならって、

片仮名の「イ」を受像してみた。

ブラウン管の電磁偏向のため帯域は限られるが

1現象オシロスコープにもなる。

- ST管2バンド5球スーパー

部品が入手できるうちにと、ST管仕様の

2バンド5球スーパ

をつくってみた(2013.4)。

使用真空管は 6W-C5, 6D6, 6Z-DH3A, UZ-42, KX-80BK。昭和28年ごろのスタンダードメンバーだ。

マジックアイだけはmT管の6R-E13。IFTは春日無線のTRIO T-6(たぶん昭和30年頃の製造)。

アンテナコイル/局発コイルも同じくTRIOの2B-B

(中波帯と短波帯3.5〜10MHzの2バンドを基本カバー、調整で13MHzまで可)。

自分の年齢よりも古い骨董お宝パーツたちだが、いまだ健在の高性能ぶりに驚き。

村田制作所455KHzセラミック振動子で実装したテストオシレータ(BFO)の出力を

6D6のトップグリッドに軽く結合させると、7MHzアマチュア無線のSSBもしっかり復調できる。

スプレッド(ファインチューニング)用の小容量バリコン

はボリュームを改造して自作。ニキシー管NL840の

周波数カウンターを6W-C5のカソードにつないで、

受信周波数を1KHz単位でデジタル直読(もちろん455KHzのオフセット付き)。

カウンター回路にはあえてPICを使わず、

昭和40-50年代風にTTL74LS/CMOS74HCロジックファミリーでフル実装。

ダイレクトに20MHzまで読めるが、入力にプリスケーラ

を装備すければ100MHzまでは可能。

部品が入手できるうちにと、ST管仕様の

2バンド5球スーパ

をつくってみた(2013.4)。

使用真空管は 6W-C5, 6D6, 6Z-DH3A, UZ-42, KX-80BK。昭和28年ごろのスタンダードメンバーだ。

マジックアイだけはmT管の6R-E13。IFTは春日無線のTRIO T-6(たぶん昭和30年頃の製造)。

アンテナコイル/局発コイルも同じくTRIOの2B-B

(中波帯と短波帯3.5〜10MHzの2バンドを基本カバー、調整で13MHzまで可)。

自分の年齢よりも古い骨董お宝パーツたちだが、いまだ健在の高性能ぶりに驚き。

村田制作所455KHzセラミック振動子で実装したテストオシレータ(BFO)の出力を

6D6のトップグリッドに軽く結合させると、7MHzアマチュア無線のSSBもしっかり復調できる。

スプレッド(ファインチューニング)用の小容量バリコン

はボリュームを改造して自作。ニキシー管NL840の

周波数カウンターを6W-C5のカソードにつないで、

受信周波数を1KHz単位でデジタル直読(もちろん455KHzのオフセット付き)。

カウンター回路にはあえてPICを使わず、

昭和40-50年代風にTTL74LS/CMOS74HCロジックファミリーでフル実装。

ダイレクトに20MHzまで読めるが、入力にプリスケーラ

を装備すければ100MHzまでは可能。

<番外編> ニキシー管周波数カウンターに1/10プリスケーラを付けて測定してみた例(2024.1)

- 単球クリスタルコンバーター

短波帯の上の方(14〜21MHz)をどうしても聴きたくなり、

単球クリコン

を作ってみた。クリコンとはクリスタルコンバータ、水晶振動子を局部発信回路に用いた

周波数変換装置である。

初段の同調コイルは1mm銅線の手巻き、球は3+5極複合管の6U8、水晶振動子は10.000MHz。

つまり、受信周波数を10MHz引き算してくれるわけだ。

これを2バンド5球スーパに接続すれば、14MHz以上の高い周波数帯も安定してカバーできる、

いわゆるコリンズ方式のダブルスーパヘテロダインになる。

14MHzアマチュア無線はもちろん、国際遠距離放送の15Mz帯、17MHz帯を高感度で受信。

寄せては返す潮騒のごときフェージングが懐かしすぎる。

小学生のころの自分に、やっと追いついた。(2014.1) さらに悪のりして、懐かしい定番2SK241/2SC1815で実装した

クリコン(4.5MHz)をさらに1段追加。

21MHz帯のトリプルスーパヘテロダイン

にグレードアップ。

21MHz => 16.5MHz => 6.5MHz => 455KHz のようにダウンコンバートする。(2014.2)

短波帯の上の方(14〜21MHz)をどうしても聴きたくなり、

単球クリコン

を作ってみた。クリコンとはクリスタルコンバータ、水晶振動子を局部発信回路に用いた

周波数変換装置である。

初段の同調コイルは1mm銅線の手巻き、球は3+5極複合管の6U8、水晶振動子は10.000MHz。

つまり、受信周波数を10MHz引き算してくれるわけだ。

これを2バンド5球スーパに接続すれば、14MHz以上の高い周波数帯も安定してカバーできる、

いわゆるコリンズ方式のダブルスーパヘテロダインになる。

14MHzアマチュア無線はもちろん、国際遠距離放送の15Mz帯、17MHz帯を高感度で受信。

寄せては返す潮騒のごときフェージングが懐かしすぎる。

小学生のころの自分に、やっと追いついた。(2014.1) さらに悪のりして、懐かしい定番2SK241/2SC1815で実装した

クリコン(4.5MHz)をさらに1段追加。

21MHz帯のトリプルスーパヘテロダイン

にグレードアップ。

21MHz => 16.5MHz => 6.5MHz => 455KHz のようにダウンコンバートする。(2014.2)

- 真空管FMステレオチューナ

VOR(Voice of Russia, 旧モスクワ放送)はソチ冬季五輪を最後に終了し、

VOA(Voice of America)のSpecial Englishも2014.6に短波放送終了(泣)。ということで、

さらなる高みを目指し、超短波80MHz帯の

FMステレオチューナ

をmT管でつくってみた。

球は12AT7(仏製ECC81)×2,6BA6×2,6AU6の計5球、日本でFM試験放送が始まった昭和35年頃の標準的な

FM高1中2スーパ。

ゲルダイIN60でレシオ検波後、ステレオMPX復調

には東芝アナログICのTA7343AP(昭和59年製、製造終了品)を使用。

今や完全に絶滅部品となった10.7MHz真空管用IFTはすべて手巻きで自作。

1m程のアンテナ線でローカル局は問題なくHiFi Stereo受信できる。

検波出力から局発のリアクタンス管にフィードバックするAFC回路も追加実装して、同調点のずれは皆無である。(2014.12)

VOR(Voice of Russia, 旧モスクワ放送)はソチ冬季五輪を最後に終了し、

VOA(Voice of America)のSpecial Englishも2014.6に短波放送終了(泣)。ということで、

さらなる高みを目指し、超短波80MHz帯の

FMステレオチューナ

をmT管でつくってみた。

球は12AT7(仏製ECC81)×2,6BA6×2,6AU6の計5球、日本でFM試験放送が始まった昭和35年頃の標準的な

FM高1中2スーパ。

ゲルダイIN60でレシオ検波後、ステレオMPX復調

には東芝アナログICのTA7343AP(昭和59年製、製造終了品)を使用。

今や完全に絶滅部品となった10.7MHz真空管用IFTはすべて手巻きで自作。

1m程のアンテナ線でローカル局は問題なくHiFi Stereo受信できる。

検波出力から局発のリアクタンス管にフィードバックするAFC回路も追加実装して、同調点のずれは皆無である。(2014.12)

- 超3結ステレオアンプ

管球アンプのラビリンスに踏み込んではいけないとわかっていても、やってしまいました。

3+5極複合管6BM8を使ったステレオアンプ。

回路方式は初段に2SK30Aを使用して定評のある超3結、出力2W+2W。

シャーシ上の電源トランスと出力トランスの配置は、巻線に直結したクリスタルイヤホンを聞きながら、

誘導ハムが最小となる最適位置をミリ単位で探索して決めている。通電後10分過ぎたあたりからベストな音質に。

FMチューナやLPレコードプレイヤーに繋いで、副交感神経の癒しに最適。(2015.4)

管球アンプのラビリンスに踏み込んではいけないとわかっていても、やってしまいました。

3+5極複合管6BM8を使ったステレオアンプ。

回路方式は初段に2SK30Aを使用して定評のある超3結、出力2W+2W。

シャーシ上の電源トランスと出力トランスの配置は、巻線に直結したクリスタルイヤホンを聞きながら、

誘導ハムが最小となる最適位置をミリ単位で探索して決めている。通電後10分過ぎたあたりからベストな音質に。

FMチューナやLPレコードプレイヤーに繋いで、副交感神経の癒しに最適。(2015.4)

- GT管高1ストレート

GT管をメインに使った高1ストレートラジオ。

レトロな真空管らしい見た目が好印象。使用真空管は高周波増幅に6SG7-GT、再生なしのプレート検波に6SG7-GT、低周波増幅

6V6-GT(昭和31年NEC製)。

スタンダードな全波整流管の6X4だけmT管。ローカル局ならアンテナなしで高感度に受信できる。

6V6はドライブ不足ぎみだが、出力は3W程度。通信用5球スーパーなどに比べ、音色は広帯域で歪が少なくHi-Fi (2015.10)。

LPレコードプレイヤーの出力をキャリア1MHzの

AMトランスミッターで至近距離をあえて飛ばし、

真空管高1ラジオで聴く(2020.10)。

GT管をメインに使った高1ストレートラジオ。

レトロな真空管らしい見た目が好印象。使用真空管は高周波増幅に6SG7-GT、再生なしのプレート検波に6SG7-GT、低周波増幅

6V6-GT(昭和31年NEC製)。

スタンダードな全波整流管の6X4だけmT管。ローカル局ならアンテナなしで高感度に受信できる。

6V6はドライブ不足ぎみだが、出力は3W程度。通信用5球スーパーなどに比べ、音色は広帯域で歪が少なくHi-Fi (2015.10)。

LPレコードプレイヤーの出力をキャリア1MHzの

AMトランスミッターで至近距離をあえて飛ばし、

真空管高1ラジオで聴く(2020.10)。

- 真空管式シングルラジコン

昭和30年頃のレトロな

真空管式シングルR/Cを1/24スケールの

ミニクーパー1300Sに実装

(車体は平成10年東京マルイ製)。構想から10ヶ月を経てようやく完成。

27MHz超再生検波と

低周波増幅を米RCA製3A5(直熱双3極管)で。

リレードライブは2SC1815。74HCゲートの有限オートマトンでシングルボタン打ち信号をデコードした後、

タイマーICのLMC555でパルス幅変調に変換し、モータとステアリングサーボ(双葉S3001改)を制御。

真空管系に単5×2本を秋月のDC/DCコンバータ2段で30Vに昇圧。

ノイズ対策のため駆動系は単4×4本で別電源。全備重量230グラム。(2016.7)

昭和30年頃のレトロな

真空管式シングルR/Cを1/24スケールの

ミニクーパー1300Sに実装

(車体は平成10年東京マルイ製)。構想から10ヶ月を経てようやく完成。

27MHz超再生検波と

低周波増幅を米RCA製3A5(直熱双3極管)で。

リレードライブは2SC1815。74HCゲートの有限オートマトンでシングルボタン打ち信号をデコードした後、

タイマーICのLMC555でパルス幅変調に変換し、モータとステアリングサーボ(双葉S3001改)を制御。

真空管系に単5×2本を秋月のDC/DCコンバータ2段で30Vに昇圧。

ノイズ対策のため駆動系は単4×4本で別電源。全備重量230グラム。(2016.7)

- ブラウン管2現象オシロスコープ

昭和30年代にポピュラーだった静電偏向ブラウン管2BP1(東芝製)を秋葉原で発掘し、

口径50mmの2現象

ミニオシロスコープ

を作ってみた(テストベッドの様子はこちら)。倍電圧整流回路でアノード・カソード間の電位差1000Vを実現。

偏向版は米国製高耐圧トランジスタZTX458の差動増幅でドライブする。

スイープ発振はLMC555で10Hz〜300KHzをカバーし、入力信号とシンクロさせる。

帯域幅はオペアンプTL082とアナログスイッチCD74HC4052のスペック次第で1MHz程度と思われるが、

一般の可聴帯域や超音波帯域はもちろん、AMラジオの中間周波数455KHzも十分に波形観測可能。

磁気シールド

には飲料用スチール缶を4層に重ねて(0.2mm厚×4層)実装。

地道な設計探査で電源トランスの最適配置を決定したこともあり、漏洩磁束の影響は皆無(2017.5)。

5年前に作った真空管アナログビデオモニタと接続して輝度変調をかければ、標準画像データベースSIDBAの

レナも綺麗に描画できる。(2017.9)

昭和30年代にポピュラーだった静電偏向ブラウン管2BP1(東芝製)を秋葉原で発掘し、

口径50mmの2現象

ミニオシロスコープ

を作ってみた(テストベッドの様子はこちら)。倍電圧整流回路でアノード・カソード間の電位差1000Vを実現。

偏向版は米国製高耐圧トランジスタZTX458の差動増幅でドライブする。

スイープ発振はLMC555で10Hz〜300KHzをカバーし、入力信号とシンクロさせる。

帯域幅はオペアンプTL082とアナログスイッチCD74HC4052のスペック次第で1MHz程度と思われるが、

一般の可聴帯域や超音波帯域はもちろん、AMラジオの中間周波数455KHzも十分に波形観測可能。

磁気シールド

には飲料用スチール缶を4層に重ねて(0.2mm厚×4層)実装。

地道な設計探査で電源トランスの最適配置を決定したこともあり、漏洩磁束の影響は皆無(2017.5)。

5年前に作った真空管アナログビデオモニタと接続して輝度変調をかければ、標準画像データベースSIDBAの

レナも綺麗に描画できる。(2017.9)

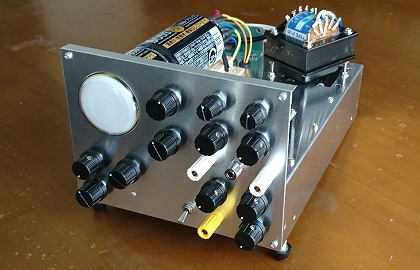

- 真空管アナログシンセサイザー

昭和50年頃のアナログシンセサイザーをベースに、一部のモジュールにあえてレトロなパーツを導入して、

真空管アナログシンセ

をワンシャーシで実装してみた。システム全体はデュアルVCO+VCF+VCAの基本構成で、LFOとEG(ADSR+AR)を備える。

音色作りの肝となる

VCF(電圧制御型ローパスフィルタ)は、

4段ダイオードラダー型フィルタと、双3極管(5670WA互換の中国製6N3)の差動増幅回路のループで構成。

カソード電流をBeatnicのマッチドペアトランジスタとオペアンプTL072で制御して、oct/Vを実現。正帰還量を上げると安定したVCOにもなる。

VCAもほぼ同様の真空管差動増幅回路。その他のモジュールは全て標準的な

オペアンプ実装。

PCのDAWやMIDIシーケンサのusb出力をアナログCV/gateに変換して接続すれば、

真空管らしい暖かみと厚みのあるモーグサウンドで

自動演奏を堪能できる(2018.8)。

本機と同じ温度補償を施したoct/vの任意階段波VCO

(中身の実装)を外付け増設して

トータル3VCO構成にアップグレード。期待以上に多彩で重層なハーモニクスを奏でる(2021.6)。

昭和50年頃のアナログシンセサイザーをベースに、一部のモジュールにあえてレトロなパーツを導入して、

真空管アナログシンセ

をワンシャーシで実装してみた。システム全体はデュアルVCO+VCF+VCAの基本構成で、LFOとEG(ADSR+AR)を備える。

音色作りの肝となる

VCF(電圧制御型ローパスフィルタ)は、

4段ダイオードラダー型フィルタと、双3極管(5670WA互換の中国製6N3)の差動増幅回路のループで構成。

カソード電流をBeatnicのマッチドペアトランジスタとオペアンプTL072で制御して、oct/Vを実現。正帰還量を上げると安定したVCOにもなる。

VCAもほぼ同様の真空管差動増幅回路。その他のモジュールは全て標準的な

オペアンプ実装。

PCのDAWやMIDIシーケンサのusb出力をアナログCV/gateに変換して接続すれば、

真空管らしい暖かみと厚みのあるモーグサウンドで

自動演奏を堪能できる(2018.8)。

本機と同じ温度補償を施したoct/vの任意階段波VCO

(中身の実装)を外付け増設して

トータル3VCO構成にアップグレード。期待以上に多彩で重層なハーモニクスを奏でる(2021.6)。

<番外編1> ハードFM音源モジュール

ハードFM音源のヤマハYMF825とMIDIフォトカプラをArduino(ATMEGA328)に載せて手のひらサイズに実装。

DAWからMIDIシーケンサSQ1を挟んで真空管アナログシンセにCV/gateを提供しつつ、別チャンネルのMIDI-OUTでFM音源を同時に鳴らす。

レイテンシーの差は許容範囲内かと。アナログ3VCOシンセベースとキラキラFMエレピが奏でる1980年代半ばの懐かしい音色に癒されます。(2023.7)

<番外編2> MIDI-THRUのUSBハブ

USB MIDIデバイス間でMIDI信号を伝送するには中継ホスト役のPC/DAWが必要になる(起動面倒)。

そこでUSBホスト機能を内蔵したMIDI-THRUの2ポートUSBハブをArduinoで実装してみた。

CASIO CT-S1のUSB MIDI-OUTをこのMIDI-THRUハブを介してSQ-1のUSB MIDI入力(Bポートの"SQ-1 CTRL")に直結し、

さらにSQ-1のMIDI-THRUからハードFM音源に接続。

これでようやく61鍵キーボードからリアルタイムで自作アナログシンセとハードFMエレピを演奏できる。(2025.4)

<テクニカルノート> USB-MIDIのイベントパケット長は4byteで、下位3byteが普通のMIDIメッセージ、

上位1byteの先頭4bitがMIDIケーブルナンバ(CN)である。このCN値によって最大16本の仮想MIDIケーブルを識別する。

CT-S1のMIDIポートからはCN=0(Aポート)でUSB-MIDIパケットが送出される。KORG SQ-1をMIDI-CVコンバータとして

動作させるMIDI-INポートの"SQ-1 CTRL"はCN=1(Bポート)、SQ-1をスルーしていくMIDI-INポートはCN=0である。

よってこのUSBハブでは、CT-S1から到着したUSB-MIDIパケットそのままのもの(CN=0)と、

そのCNを個々に書き換えたもの(CN=1)を並行してSQ-1に転送している。

- 単球再生ラジオ・単球ミニスーパー

ラジオ少年の初心に帰って、昭和30年ごろ製造の検波増幅用3極管UY-56

(TVC東京真空管株式会社製、現東芝コンポーネンツ)と、昭和32年製TRIO並四コイルや懐かしい豆コン(ミゼットバリコン)を組み合わせて、

単球再生式(並1)ラジオを手のひらサイズのシャーシに実装してみた。

2.5Vヒーター電源は3V1Aの内蔵ACアダプターを抵抗ドロップで実現。B電源は230Vだが、大きなプレート負荷抵抗のため陽極電圧は32Vである(2019.5)。

さらにステップアップして、同サイズのシャーシに、双3極管6N3を混合と他励局発に使った

単球ミニスーパーラジオを実装してみた。

2連ポリバリコンの他、IFTやOSCコイルもすべてトランジスタ用を利用。内蔵の電源トランスからヒーター6V、B電源65Vを給電。

チューニングのキレ味良好 (2019.12)。中間周波増幅に2SC1815を1段追加して

ハイブリッド実装、感度アップ (2020.3)。

ラジオ少年の初心に帰って、昭和30年ごろ製造の検波増幅用3極管UY-56

(TVC東京真空管株式会社製、現東芝コンポーネンツ)と、昭和32年製TRIO並四コイルや懐かしい豆コン(ミゼットバリコン)を組み合わせて、

単球再生式(並1)ラジオを手のひらサイズのシャーシに実装してみた。

2.5Vヒーター電源は3V1Aの内蔵ACアダプターを抵抗ドロップで実現。B電源は230Vだが、大きなプレート負荷抵抗のため陽極電圧は32Vである(2019.5)。

さらにステップアップして、同サイズのシャーシに、双3極管6N3を混合と他励局発に使った

単球ミニスーパーラジオを実装してみた。

2連ポリバリコンの他、IFTやOSCコイルもすべてトランジスタ用を利用。内蔵の電源トランスからヒーター6V、B電源65Vを給電。

チューニングのキレ味良好 (2019.12)。中間周波増幅に2SC1815を1段追加して

ハイブリッド実装、感度アップ (2020.3)。

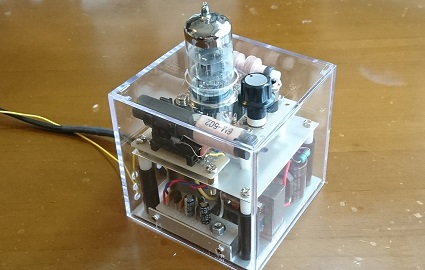

- 単球ミニ高1ラジオ

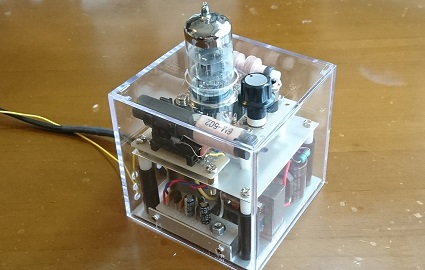

セリアのキュートな透明アクリルボックス(1辺76mm)に組み込んだ6N3単球ミニ高1ストレートラジオ。

同調回路には

400pFのバリキャップダイオードKV1555を使用。イヤホン端子にパワードスピーカをつなぐと、二極管検波の高音質でよく鳴ります。

下段の電源部から

ヒーター用AC5V0.3A、B電源DC85V2mA、バリキャップバイアス用安定化DC5Vを供給。(2020.8)

セリアのキュートな透明アクリルボックス(1辺76mm)に組み込んだ6N3単球ミニ高1ストレートラジオ。

同調回路には

400pFのバリキャップダイオードKV1555を使用。イヤホン端子にパワードスピーカをつなぐと、二極管検波の高音質でよく鳴ります。

下段の電源部から

ヒーター用AC5V0.3A、B電源DC85V2mA、バリキャップバイアス用安定化DC5Vを供給。(2020.8)

- 真空管アナログビデオチューナ

昭和35年ごろの典型的なTV球を使った真空管アナログビデオチューナ。

混合・局発にNEC製6M-HH3、映像中間周波増幅にはSANYO製3CB6を2本、検波はゲルマダイオード1N60。

映像中間周波トランスは3段スタガー構成により、周波数24〜27MHzで側波帯域幅約3MHzを確保。

後段2つのトランスはバイファイラー巻き。映像信号の搬送波周波数はかつてのアナログTV放送の3chぐらい。

各セクションをアルミ板で隔離したレトロなシャーシ実装。B電源はトランスレスで130V、ヒータのみトランス給電6V。

アナログビデオカメラのビューファンダー用の0.5インチCRTをNTSCビデオモニタにして、チューナの検波出力映像を描画。AGCは未実装。

一方のビデオトランスミッターは、FMラジオのフロントエンド用アナログIC東芝TA7358Pを利用。混合のDBMを使って局発に"AM変調"をかける方式で、

約110MHzのキャリアにのせたアナログビデオ信号の微弱電波を送信する(もちろん飛距離は1メートルほどに止める)

昔のアナログTV放送のNHKテストパターンを使って、

真空管ビデオチューナで映像信号を受信し、

ブラウン管の蛍光面に受信映像を描画。

チューナの微同調ツマミを回していくと徐々に映像の同期がとれていく様子が懐かしい。

他の受信画像例 (2022.3)

昭和35年ごろの典型的なTV球を使った真空管アナログビデオチューナ。

混合・局発にNEC製6M-HH3、映像中間周波増幅にはSANYO製3CB6を2本、検波はゲルマダイオード1N60。

映像中間周波トランスは3段スタガー構成により、周波数24〜27MHzで側波帯域幅約3MHzを確保。

後段2つのトランスはバイファイラー巻き。映像信号の搬送波周波数はかつてのアナログTV放送の3chぐらい。

各セクションをアルミ板で隔離したレトロなシャーシ実装。B電源はトランスレスで130V、ヒータのみトランス給電6V。

アナログビデオカメラのビューファンダー用の0.5インチCRTをNTSCビデオモニタにして、チューナの検波出力映像を描画。AGCは未実装。

一方のビデオトランスミッターは、FMラジオのフロントエンド用アナログIC東芝TA7358Pを利用。混合のDBMを使って局発に"AM変調"をかける方式で、

約110MHzのキャリアにのせたアナログビデオ信号の微弱電波を送信する(もちろん飛距離は1メートルほどに止める)

昔のアナログTV放送のNHKテストパターンを使って、

真空管ビデオチューナで映像信号を受信し、

ブラウン管の蛍光面に受信映像を描画。

チューナの微同調ツマミを回していくと徐々に映像の同期がとれていく様子が懐かしい。

他の受信画像例 (2022.3)

<番外編> アナログビデオトランスミッターの実装

キーエンスのニッカド充電器の箱を利用してビデオトランスミッターを実装。

微弱でも安定したアンテナ出力を得るには基板全体をシールドで包むのがコツ。(2022.5)

- 4石リレーレスシングルRC受信機

1975年の春ごろ設計製作したリレーレスシングルRC受信機。Cox01シングル機に搭載して飛行したもの。

リレー式のパルサーを内蔵した自作シングル送信機(見た目だけはシングルプロポ)と試してみたら今でも完璧に動作する。

ラダーを動かすエスケープの電磁石のかわりの豆電球を点灯させる。超再生検波&リレーレスの4石構成 2SA104, 2SB54, 2SB54, 2SC708。

プリント基板実装で重量30g。電解コンは容量抜けだろうに、超再生のクエンチングノイズがけたたましい。アナログ強し。(2023.12)

1975年の春ごろ設計製作したリレーレスシングルRC受信機。Cox01シングル機に搭載して飛行したもの。

リレー式のパルサーを内蔵した自作シングル送信機(見た目だけはシングルプロポ)と試してみたら今でも完璧に動作する。

ラダーを動かすエスケープの電磁石のかわりの豆電球を点灯させる。超再生検波&リレーレスの4石構成 2SA104, 2SB54, 2SB54, 2SC708。

プリント基板実装で重量30g。電解コンは容量抜けだろうに、超再生のクエンチングノイズがけたたましい。アナログ強し。(2023.12)

ことのはじめは

ことのはじめは 構想から8ヶ月、調整に手間取ったが、真空管実装の

構想から8ヶ月、調整に手間取ったが、真空管実装の

部品が入手できるうちにと、ST管仕様の

部品が入手できるうちにと、ST管仕様の

短波帯の上の方(14〜21MHz)をどうしても聴きたくなり、

短波帯の上の方(14〜21MHz)をどうしても聴きたくなり、

VOR(Voice of Russia, 旧モスクワ放送)はソチ冬季五輪を最後に終了し、

VOA(Voice of America)のSpecial Englishも2014.6に短波放送終了(泣)。ということで、

さらなる高みを目指し、超短波80MHz帯の

VOR(Voice of Russia, 旧モスクワ放送)はソチ冬季五輪を最後に終了し、

VOA(Voice of America)のSpecial Englishも2014.6に短波放送終了(泣)。ということで、

さらなる高みを目指し、超短波80MHz帯の

管球アンプのラビリンスに踏み込んではいけないとわかっていても、やってしまいました。

3+5極複合管6BM8を使った

管球アンプのラビリンスに踏み込んではいけないとわかっていても、やってしまいました。

3+5極複合管6BM8を使った GT管をメインに使った

GT管をメインに使った 昭和30年頃のレトロな

昭和30年頃のレトロな

昭和30年代にポピュラーだった静電偏向ブラウン管

昭和30年代にポピュラーだった静電偏向ブラウン管 昭和50年頃のアナログシンセサイザーをベースに、一部のモジュールにあえてレトロなパーツを導入して、

昭和50年頃のアナログシンセサイザーをベースに、一部のモジュールにあえてレトロなパーツを導入して、

ラジオ少年の初心に帰って、昭和30年ごろ製造の検波増幅用3極管

ラジオ少年の初心に帰って、昭和30年ごろ製造の検波増幅用3極管 セリアのキュートな透明アクリルボックス(1辺76mm)に組み込んだ6N3単球

セリアのキュートな透明アクリルボックス(1辺76mm)に組み込んだ6N3単球 昭和35年ごろの典型的な

昭和35年ごろの典型的な 1975年の春ごろ設計製作した

1975年の春ごろ設計製作した