|

いまどきのPentiumⅢ

-発熱の傾向と対策-

LastModified 02/10/14

馬鹿も程々いい加減にしろよ~♪というのは確か所ジョージの歌だったと思いますが、懲りもせず新しいCPUです。(はぁ~、何やってんだろうな俺・・)

長らく(5ヶ月も!)楽しませてくれたSL2U7を友人用マシンに譲って事もあり、安くなったPentiumⅢ

SL3CC を買ってしまいました。

事例から見て 600 MHz

以上を望めるとは思っていないので、最初からClcokの伸びはそれ程期待していませんでした。まあ、あえて云うならば

SL2U7 の L2 が SEC 4ns だったので、Vioを下げる意味でも評判のいい東芝製L2

だといいなって所です。(一旦達成した 600

以下だと、それはそれでショックでかいですが)

ところが、久しぶりにリテールパッケージを手にした時に、阿呆な事を思い付いてしましました。「そういえば、完全にリテール状態のCPUの発熱って計った事なかったな」と・・・

「人間、わかっていながらダメになっていく瞬間というものが確かにある。」

(島本 和彦著 「新約 炎の言霊」より)

Clock を 10 MHz

づつ変えて発熱を調べ様などと思い付いた時点で止めていれば良かったんですがねー。その後、Vcore,

冷却方法の違いとエスカレートしていく事は目に見えている訳ですから。^^;

という訳で、Clock, Vcore, 冷却方法によってCPUの発熱がどの様に変わるかを調べてみました。CPUは個体差が大きいので、こんな実験に何か意味があるのか?と云われればそれまでですが、まあ何事もやってみなければ始まりませんからね。何か傾向が見えるでしょうか?

1 SL3CC

という訳で買ってしまいました。とりあえず、14週以降であればL2が日本製である可能性が高そうだという事らしかったので、商品の回転の早そうな店で何も考えずに買いました。

|

|

SL3CC 99240970-0074 MALAY

L2 三菱 M5M5V2236 BGH 919BE04-4H 250

MHz

Tag S82459AD L8384348 SL2WF INTEL |

リテールファン付きのCPUを買うのは久しぶりだったので、そのままの状態で赤丸の位置にサーミスタをピンセットで張付け、動作クロックを

450 ~ 600 MHz まで10 MHz刻みに変化させて発熱状況をチェックしてみようと思い付きました。この時点でやめておけば良かったのですが、更にVcore を 2.0, 2.1,

2.2,2.3V に変化させて各動作clock

での発熱状況を図ってしまいました。

ここまで来たらもう止まりません。リテールファンを外して(もう何も考えずにプラスティックの固定ピンをニッパでバラバラにしました^^;)、ファンをTAKA100

に交換(当然、グラファイトアダプタとカスタムバックプレートを新造)して、同様に、各Vcore,Clock

での発熱状況を測定。

もうヤケクソで、[ペルチェの復讐]のペルチェユニットを装着して同様に、各Vcore,Clock

での発熱状況を測定。

気が付いたら、動作clock 16種 x Vcore 4種 x 冷却 3種 の約 192種類の動作状況をチェックする羽目になってしまいました。いやー、やっぱ人間どっかで踏み留まらないといかんですねー(爆)

2 実験方法

| CPU |

SL3CC 99240970-0074 MALAY

Vcore=2.0,2.1,2.2,2.3V Vio=3.6V |

| M/B |

ABIT BX6rev2 with

TurboPLL01 |

| Cooler |

リテール、TAKA100、TAKA100+ペルチェ |

| OS |

Windows95 OSR1 |

| グリス |

PGSグラファイトシート |

1. ケースは開けた状態とする。

2. 温度計測は以下の4点

室温、CPUコア横、ヒートシンク(以上全てサーミスタによる)

BX6rev2 のW83782D の機能によりCPUコア内部サーマルダイオードより内部温度読み取り

3. 計測条件:Superπ52万桁を実行し、終了時点での温度を計測。

温度計測後、Turbo.PLL01により動作clockを変更。

検証方法が Superπ52万桁でしかないので、これをもって安定動作等という気は毛頭ありません。あくまで発熱の1傾向を見る為の手段とお考え下さい。(でないととてもじゃないけど、終わらないっす^^;)

ただ、限界clock においては、SuperPI100万桁及びFinalRealityが実行可能である事は確認しています。

3 実験結果

これは私の環境における結果であり、ケースや使用機器により変わってくることはご了承願います。

測定した生データついてはこちらをご参照下さい。ここでは、コア横及びコア内部のデータのみ表示します。(塗り潰しているのは、Windows起動限界です)

尚、測定時の気温については24~26℃の範囲で変動していますが、今回は評価する温度域が広いので測定温度のまま扱います。

コア内部 |

Retail |

TAKA100 |

ペルチェ |

2.0V |

2.1V |

2.2V |

2.3V |

2.0V |

2.1V |

2.2V |

2.3V |

2.0V |

2.1V |

2.2V |

2.3V |

450 |

63 |

64 |

66 |

70 |

35 |

35 |

37 |

38 |

4 |

9 |

11 |

15 |

460 |

63 |

65 |

67 |

71 |

35 |

36 |

37 |

39 |

6 |

9 |

12 |

15 |

470 |

64 |

65 |

68 |

72 |

35 |

36 |

37 |

39 |

7 |

10 |

13 |

16 |

480 |

64 |

66 |

69 |

74 |

36 |

37 |

37 |

40 |

7 |

10 |

13 |

17 |

490 |

65 |

66 |

69 |

74 |

36 |

37 |

38 |

39 |

8 |

10 |

13 |

18 |

500 |

66 |

67 |

72 |

74 |

36 |

37 |

38 |

40 |

8 |

10 |

14 |

18 |

510 |

66 |

67 |

72 |

75 |

36 |

37 |

38 |

40 |

9 |

11 |

15 |

19 |

520 |

67 |

68 |

72 |

76 |

36 |

37 |

38 |

40 |

9 |

12 |

15 |

19 |

530 |

67 |

69 |

73 |

77 |

36 |

37 |

39 |

40 |

10 |

12 |

15 |

20 |

540 |

68 |

70 |

73 |

77 |

37 |

38 |

39 |

40 |

10 |

13 |

16 |

21 |

550 |

68 |

71 |

74 |

79 |

37 |

37 |

40 |

40 |

10 |

13 |

17 |

21 |

560 |

69 |

71 |

74 |

79 |

37 |

38 |

40 |

40 |

10 |

13 |

18 |

22 |

570 |

|

|

75 |

79 |

37 |

38 |

40 |

40 |

11 |

14 |

18 |

23 |

580 |

|

|

|

80 |

37 |

39 |

40 |

41 |

12 |

15 |

18 |

24 |

590 |

|

|

|

|

37 |

39 |

40 |

42 |

13 |

15 |

19 |

24 |

600 |

|

|

|

|

|

39 |

40 |

42 |

13 |

15 |

20 |

24 |

610 |

|

|

|

|

|

|

40 |

42 |

|

15 |

21 |

25 |

コア横 |

Retail |

TAKA100 |

ペルチェ |

2.0V |

2.1V |

2.2V |

2.3V |

2.0V |

2.1V |

2.2V |

2.3V |

2.0V |

2.1V |

2.2V |

2.3V |

450 |

47.0 |

48.7 |

50.4 |

53.0 |

31.0 |

31.6 |

32.5 |

32.9 |

15.1 |

18.6 |

21.2 |

24.2 |

460 |

48.0 |

49.4 |

50.9 |

53.3 |

31.3 |

32.0 |

32.2 |

33.3 |

16.0 |

18.9 |

21.2 |

24.5 |

470 |

49.0 |

49.7 |

51.2 |

53.7 |

31.5 |

31.7 |

32.6 |

33.0 |

16.8 |

19.1 |

21.7 |

25.0 |

480 |

49.0 |

50.2 |

51.7 |

54.2 |

32.0 |

32.2 |

32.5 |

33.5 |

17.4 |

19.6 |

22.0 |

25.4 |

490 |

50.0 |

50.5 |

52.1 |

55.0 |

31.6 |

32.2 |

32.8 |

33.3 |

17.9 |

19.7 |

22.4 |

25.9 |

500 |

50.2 |

50.6 |

52.9 |

55.2 |

31.6 |

32.4 |

33.0 |

33.8 |

18.3 |

20.1 |

22.7 |

26.1 |

510 |

50.2 |

50.9 |

53.0 |

55.9 |

31.7 |

32.8 |

33.0 |

33.4 |

18.8 |

20.3 |

23.1 |

26.5 |

520 |

50.8 |

51.2 |

53.7 |

56.7 |

31.7 |

32.6 |

33.1 |

34.0 |

19.0 |

20.6 |

23.1 |

27.0 |

530 |

51.0 |

51.7 |

54.0 |

56.9 |

31.6 |

32.5 |

33.4 |

34.0 |

19.4 |

21.0 |

23.5 |

27.5 |

540 |

51.6 |

52.1 |

54.6 |

57.2 |

32.1 |

32.9 |

33.4 |

34.0 |

19.7 |

21.3 |

23.7 |

28.0 |

550 |

51.6 |

52.9 |

55.2 |

58.3 |

32.0 |

32.9 |

33.7 |

34.0 |

20.0 |

21.4 |

24.2 |

28.6 |

560 |

52.0 |

52.9 |

55.5 |

59.0 |

32.0 |

33.0 |

33.8 |

33.7 |

20.3 |

22.0 |

24.7 |

28.9 |

570 |

|

|

56.2 |

59.3 |

32.0 |

33.1 |

34.3 |

34.0 |

20.7 |

22.3 |

25.2 |

29.5 |

580 |

|

|

|

59.8 |

32.1 |

31.3 |

34.0 |

34.2 |

20.9 |

23.3 |

26.0 |

29.9 |

590 |

|

|

|

|

32.5 |

31.3 |

34.0 |

34.3 |

21.4 |

23.3 |

26.5 |

30.1 |

600 |

|

|

|

|

|

31.1 |

33.8 |

34.6 |

21.7 |

23.5 |

27.0 |

30.7 |

610 |

|

|

|

|

|

|

33.8 |

34.3 |

|

23.9 |

27.5 |

31.1 |

4 考察

考察・・・・考察ねぇ。はっきり云ってデータが多すぎて訳わかんないですねー。まあ、そう言ってても仕方が無いので見てみましょうか。

(1) Vcoreの増加による発熱

560MHzにおけるVcore=2.0~2.3Vによる変化を見ると、リテールが10℃、TAKA100が3℃、ペルチェが12℃です。TAKA100の場合、廃熱能力にまだ余裕がある為温度上昇が少ないのでしょう。ペルチェは、限界まで能力を使っている為、CPUの発熱の影響を受けやすいと思われます。リテールは単に廃熱能力不足でしょう。

(2) 動作clock による発熱

CPU内部温度のグラフを見るとリニアに上昇しているのがわかります。どうやら、ある

clock を境に急激に上昇するという事はなさそうです。Vcore=2.0Vの場合、450~560

MHzに上昇させる事で、リテールは 6℃、TAKA100は2℃、ペルチェは6℃、コア内部温度が上昇しています。TAKA100の場合、廃熱能力にまだ余裕がある為温度上昇が少ないのでしょう。ペルチェは、限界まで能力を使っている為、CPUの発熱の影響を受けやすいと思われます。リテールは単に廃熱能力不足でしょう。

Vcore,clock

の上昇における発熱の傾向はほぼ同様といえるでしょう。ほぼリニアな上昇傾向を見せます。

TAKA100の場合、Vcore2.3V 450~610MHz まで

clock を上げても温度上昇は4℃、590MHz Vcore 2.0~2.3Vまで上げても温度上昇は5℃にすぎません。十分な性能のCPUクーラさえ用意してやれば対応可能でしょう。

また、空冷ペルチェを使用した場合、絶対温度を下げる事はできるが、Vcore,Clock等による発熱の上昇の影響を受けやすくなるといえそうです。

(3) 冷却方法による影響

もう一目瞭然ですね。CPUコア内部温度のグラフは見事に3つのグループに別れています。リテール

Vcore=2.3V 580MHz に到っては、コア内部温度80℃ですよ。恐ろしや^^;

まあ、それでも動いてる所が凄いですね-。

Vcore=2.3 V 580MHzにおいては、リテールは80℃、TAKA100は41℃、ペルチェは24℃です。これだけ温度差があれば、当然安定動作にも影響してくるでしょう。実際、Vcoreが同じ場合の動作限界は確実に伸びています。

(4) コア横とコア内部の温度差について

リテール Vcore=2.0Vでも動作した560MHzにおけるコア横とコア内部の温度差のピックアップして以下に示します。

|

560MHz |

2.0V |

2.1V |

2.2V |

2.3V |

コア内部 |

Retail |

69 |

71 |

74 |

79 |

TAKA100 |

37 |

38 |

40 |

40 |

Perche |

10 |

13 |

18 |

22 |

コア脇 |

Retail |

52.0 |

52.9 |

55.5 |

59.0 |

TAKA100 |

32.0 |

33.0 |

33.8 |

33.7 |

Perche |

20.0 |

22.0 |

24.7 |

28.9 |

温度差 |

Retail |

17 |

18.1 |

18.5 |

20 |

TAKA100 |

5 |

5 |

6.2 |

6.3 |

Perche |

-10 |

-9 |

-6.7 |

-6.9 |

温度差は、リテールの場合 17~20℃、TAKA100が 5~6.3℃、ペルチェが-10~-7℃となります。Vcoreによる変動もありますが、冷却方法によって全く違ってきているのが分かります。冷却方法による影響が大きいのでコア横による実測ではコア内部温度を類推する事はできないという事になります。つまり冷却方法によって、CPU内部での温度分布が全く変わってしまうと言えます。(コア内部のみが局所的に冷える)

(5) ヒートシンクとコア内部の温度差について

|

560MHz |

2.0V |

2.1V |

2.2V |

2.3V |

コア内部 |

Retail |

69 |

71 |

74 |

79 |

TAKA100 |

37 |

38 |

40 |

40 |

Perche |

10 |

13 |

18 |

22 |

シンク |

Retail |

39.4 |

39.2 |

41.0 |

43.4 |

TAKA100 |

29.4 |

30.9 |

31.1 |

30.9 |

Perche |

35 |

34.6 |

36.8 |

38.7 |

温度差 |

Retail |

29.6 |

31.8 |

33 |

35.6 |

TAKA100 |

7.6 |

71. |

8.9 |

9.1 |

Perche |

-25 |

-21.6 |

-18.8 |

-16.7 |

温度差は、リテールの場合 30~35℃、TAKA100が 7.6~9.1℃、ペルチェが-25~-16.7℃となります。ペルチェの場合は例外として、TAKA100とリテールを比べると、廃熱能力の違いがあるにせよ差が大きすぎる様な気がします。やはり、リテールの場合、OLGAコアとシンクとの伝熱状態に問題がある様な気がします。

(6) CPUの動作温度域について

はっきり言って今回の計測ではデータ不足です。とりあえず表から読み取ってみると以下の様な感じでしょうか?

| 動作clockl |

動作温度域 |

| 2.0V |

2.1V |

2.2V |

2.3V |

| 570 |

37~69℃ |

38~71℃ |

|

|

| 580 |

|

|

40~75℃ |

|

| 590 |

|

|

|

|

| 600 |

13~37℃ |

|

|

|

| 610 |

|

15~39℃ |

|

|

大雑把すぎて何の役にも立たないですね^^; とりあえず、高clock

になる程、動作温度域がシビアになる事だけは確かな様です。

とまあ、考察らしきものをしてみましたがどうもいまひとつキッチリした傾向が見えてこないですねー。どうやら私のオツムの安定動作域を超えてしまったみたいです。

誰か続きをやって下さい。^^;

まあ、結論としては、

とりあえずCPUクーラーはでっかいのにしとけ!

という事にしておきます。(爆)

5 やってもうた

|

|

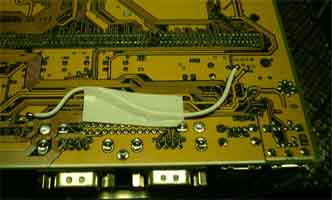

とまあ、ゴチャゴチャつけたり外したりを繰り返していた所、やってしまいました。 左の写真の矢印の部分ですが、わかるでしょうか?OLGAコアの端が0.5mm程欠けてしまっています(T_T)

噂には聞いていましたが、改めて思い知りました。脆いですねー。Intelがリテールファンとの間にガーゼを挟んでいるのもこの辺りが理由かもしれませんね。

取りあえず動作には支障ないみたいです。が、もうセッティングをばらす気にはなれないですね。 |

6 CPUの安定動作

とまあ、上記条件で動作検証を行ってきましたが、常用の為の安定動作となると話しはまた別です。ペルチェ冷却を行い

Vcore=2.1V Vio=3.6Vの条件で Superπ 3355万桁までの動作を確認できたのですが、そこから先がいけません。

FinalReality, 3DmarkMAX が数ループで落ちてしまいます。(普通はSuperπ3355の方が通らないんだけどなー)

L2OFF だと安定してループできるのでL2cashに問題がありそうです。

|

しかし、Vio=3.8Vかけても安定しないのでほとほと困っていた所で、OverClocker'sDreamの記事を思い出しました。曰く、BX6rev2は3.3V系のプリントパターンが弱く、ATX電源コネクタとL2cash入力の間で電圧降下があると。実測してみると、Vio=3.8Vかけても、確かに3.6V程度しかかかっていません。そこで、前記記事で行われていた改造を真似て、ATXコネクタからL2電源用コンデンサまでを直結してみました。 ビンゴ!です。これによりVio=3.74V

で見事に安定しました。 |

マザーの改造でこれ程の効果を体感できたのは久しぶりです。吉池さん、本当にありがとうございます。m(__)m

ふーっ、何とかこれで600MHzを常用可能にもってこれました。しかし一筋縄ではいかないものですね~。

7 FSB133以上の可能性

こーゆー感じで600 MHz まではもってこれました。610MHzでも安定して使えます。ですが、Clockを

620 MHz

に設定すると一瞬でハングしてしまいます。うーん、どこが悪いんでしょうねー。まあ、原因は色々考えられます。

| M/B |

BX6rev2自体が怪しい。確かに怪しいんですよ。^^;でも、BE6でもほぼ同じ現象だったしなー。え?

ABIT自体が怪しいって? |

| Memory |

一応 PC133対応の Micronチップの SPEED MASTERⅡを使ってるんですけどねー |

| L2cash |

BIOSでOFFにしたけど現象はいっしょだしなー。 |

| AGP |

SPECTRA5400PE。こいつが怪しさ120%なんですよねー。 |

| Core |

経験的には限界が近い場合、エラーを起こしまくるって感じの出方なんですけどねー。まあ、何が起っても不思議ではないけど。 |

これらについては、今後の課題としておいおい検証していきたいと思います。

99.10.17追記

[今更のP3]での検証を見れば一目瞭然。ただ単にCPUコアの限界でした^^;

8 独り言

ふうー、いやあ、疲れました^^;

疲れた割には、結論はイマイチ締まりませんねえ・・・・・・・・・。冒頭でも書きましたが、CPUは個体差が大きいので今回の結果がどの様な意味を持つか判りません。せめて、あと2,3個分のデータがあればもう少しはっきりした傾向が見えるのでしょうが。

所謂「当たり」と称されるCPUがどの様な物かが気になります。高clockでも発熱が少ないCPUなのか、それとも発熱しても平気で動くCPUなのか。或いは、その両方なのか・・・・・きりがないですね^^;

まあ、今回の実験など意味のない馬鹿げた実験なのかもしれません。しかし、

「馬鹿と大ばか野郎は字は似ているが全く意味が違う言葉だ!目指すなら[大ばか野郎]だ!!」

(島本和彦著 「男の一枚 レッドカード」より)

という事らしいので、私も「大ばか野郎」を目指して精進してゆきたいと思います。^^;

Contents

HOME

|