■いくらならば妥当か

式まで3ヶ月を切り、招待状を出す時期になった。ここでひとつ熟慮を要したのは、ご祝儀をどうするかである。親族5万円、親族以外は3万円というのが相場だろうが、僕はこの金額はあまりにも高額すぎると常々感じていた。

思うにご祝儀というのは、結婚する両人に対する「おめでとう」の気持ちを、お金に替えたものである。なのに人は皆、祝儀でこれだけ支払って今月は苦しいなどと不平を言い、本来の目的がまったくかなえられていない。金額が高すぎるからだ。

昔、会社の同僚の結婚式に出席した時も、祝儀の金額に頭を悩ませた。出席する他の人間は3万円を想定していたが、彼とそれほど親しいわけでもない僕としては、その金額を出すのに抵抗があった。2万円でも惜しい。それじゃあいくらなら出せるかと考え、1万円なら喜んで出せると思った。

仏教には、浄財という考え方がある。執着を残したままのお金はけがれているため、お布施に出してはならない。僕の出す1万円という金額は一般の常識からは外れているだろう。それでもこの1万円は浄財だ。彼に対する「結婚おめでとう」の気持ちを過不足なく表した額であり、執着なく渡すことのできるお金だ。祝儀袋に「壱万円」と書き、すこし緊張しながらも僕は堂々とそれを手渡した。

この時のことが頭にこびりついていた。祝儀をいただく側の身としても、もらって素直に喜べる限度というものがある。やはり親族5万円、親族以外3万円というのは多すぎる。3万円や5万円といえば大金である。夫婦で出席してもらう親類はそれだけで10万円の出費だ。

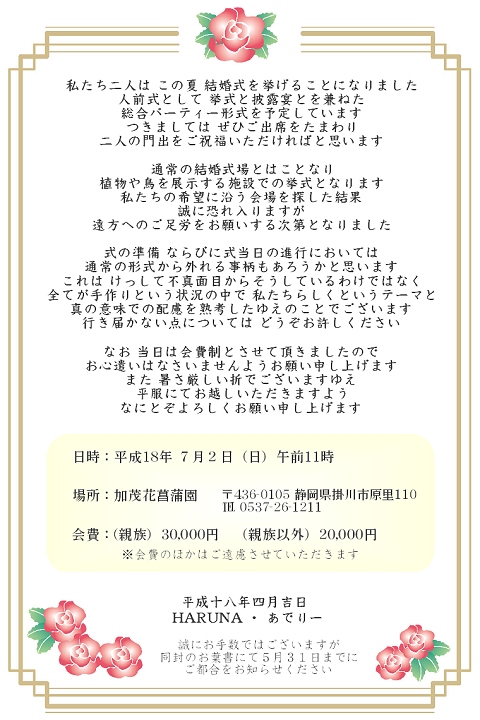

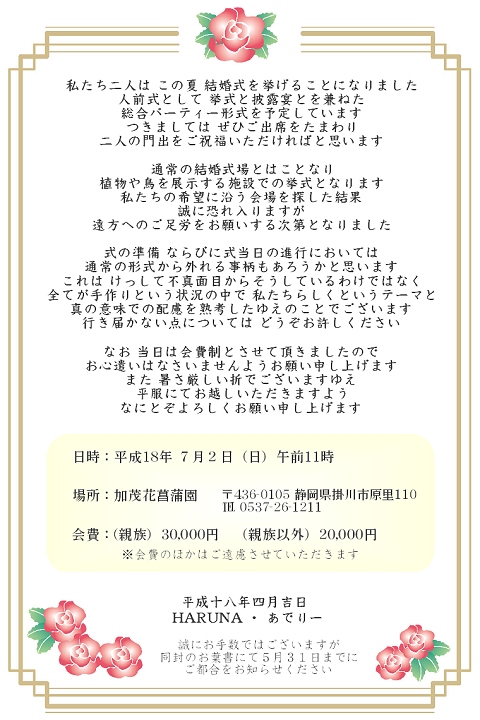

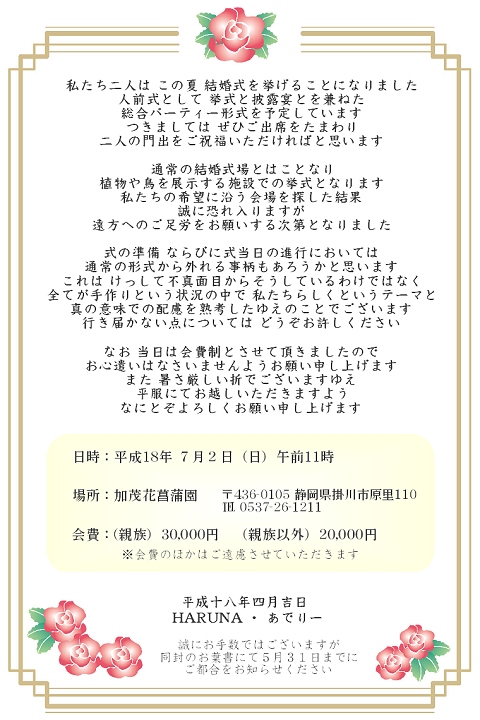

お金とはとても大事なものだと僕は思う。逆の立場になってみても納得できる金額を受け取りたい。だから二人で相談した結果、僕らの式は会費制をとることにした。親族3万円、親族以外2万円、大学生1万円、未就学児童5千円。これが僕らの導き出した金額だった。

ここでひとつ、頭の痛い問題があった。HARUNA側の親戚ですでにご祝儀を下さった方が二人いて、どちらも3万円を超える金額だったのだ。どうしようかとさんざん二人で考えたすえ、やはり超えた分はお返ししようということに決めた。お二方用の招待状は現金書留に入れ、超えた分の金額、それから、なぜ返却をするのかを真摯につづった文書を添えて送ることにした。

■紙製作

文具売り場などに招待状作成セットは結構置いてあって、機会あるごとにチェックしていた。それでも結局は、「リンデンシード」というネットショップで購入することにした。招待状の台紙、綴じ紐、中紙、返信はがき、封筒などがセットになっており、これに印刷をして組み立てればできあがる。いくつかあるデザインの中から、「クローバー」を選んだ。

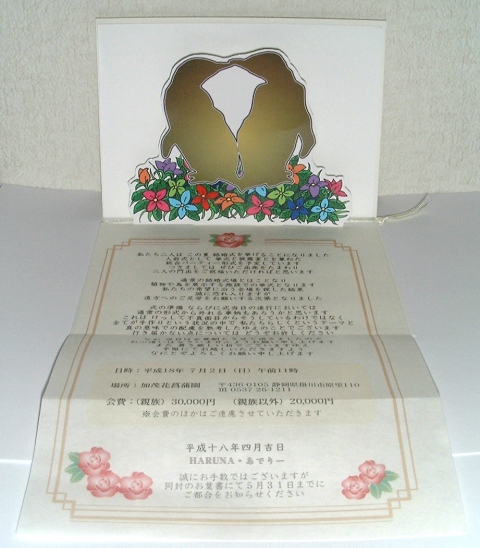

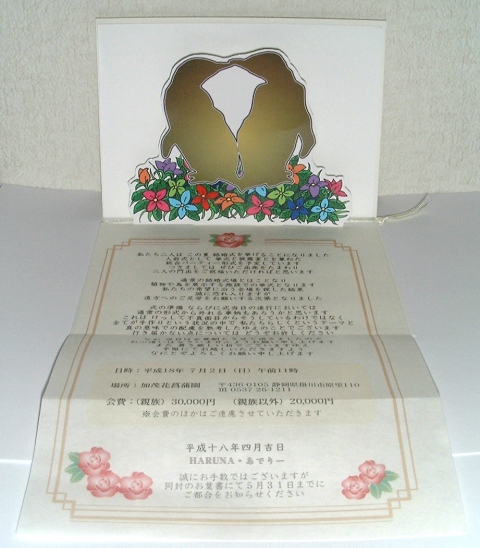

招待状のおおまかなアイデアは以前から二人で考えており、その基本は「飛び出す絵本」だった。二つ折りになった表紙を開けると、中からペンギンの人形が立体的に出てくるというものだ。試行錯誤の末、花畑の中に立つ二羽のペンギン像が出来上がった。基本となる絵はあでりーが描いてくれて、僕はそれをパソコンに取り込み、最終仕上げをおこなった。印刷をしたものを切り取り、中紙の折れ目のあたりを一部山折りにして、そこに貼り付ける。これを台紙にはさんで折りたたみ、開くとペンギン像が浮かぶように現れるのだ。

招待状に書く文面も、出来合いのひな形などを流用する気はもとよりなく、一から自分たちで考えた。当初は、上下に開いた招待状の下半面に文章を書く予定だった。が、いろんな思いを言葉にするうち、どうしてもそのスペースでは足りなくなった。悩んだすえ、ペンギン像の下にA5サイズの紙をたたんではさみ、そこに上記の会費制のことなど、思うぞんぶんの言葉を書くことにした。

招待状の中には、スピーチを頼む方への依頼状など、こまごまとした別紙をはさみこむ必要があるが、式に持って来る人にとってはかなり煩雑なものとなる。僕らはこの点を考慮し、なるべく少ない枚数で仕上げたいと思った。このため、台紙に綴じた招待状と案内状の二枚に、すべての情報を載せることとした。

スピーチを頼む方への招待状には、文末にその旨を記載したものを用意した。同様に、大学生や未就学児童のいらっしゃるご家庭向けには、それぞれの会費を記載した別々の招待状を作成した。

案内状は、ホテル宿泊者、車で来られる方、電車で来られる方など、それぞれに応じて内容を変えた。もちろん、車は東京方面、名古屋方面それぞれで作成し、電車の方はどこから乗られるかで別々に作成した。車の方用には、インターチェンジから会場までの詳細な地図を載せ、電車の方用には帰りの新幹線の発車時刻表を、宿泊者用にはホテルの案内をそれぞれ組み合わせて掲載した。

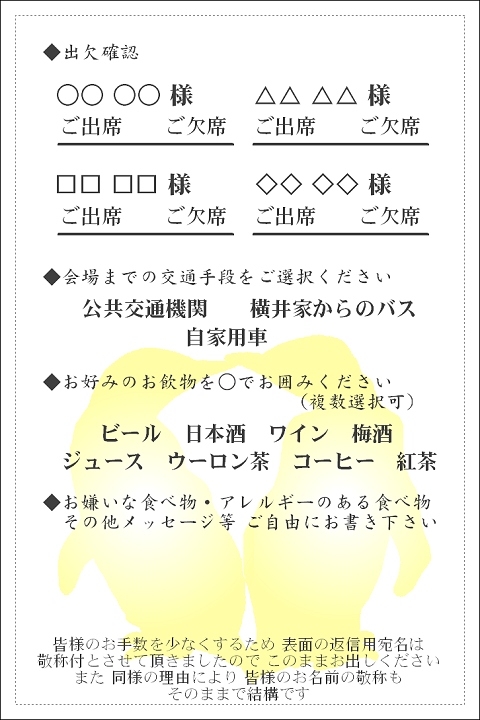

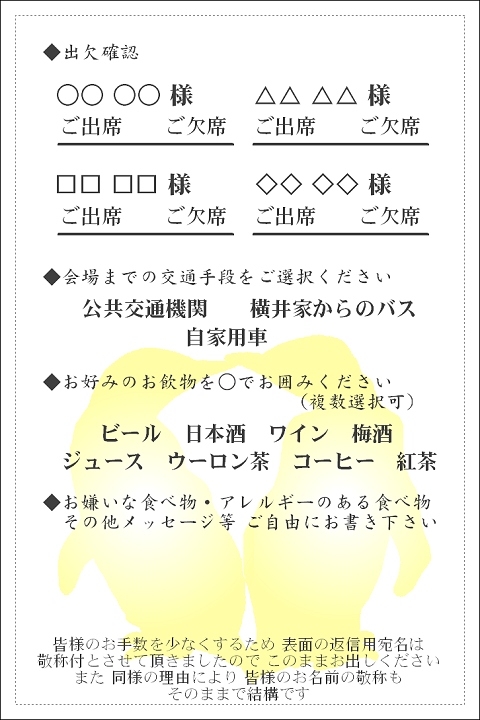

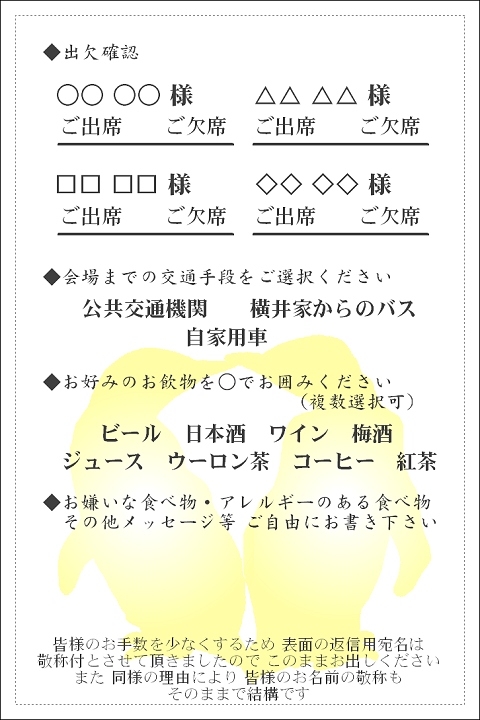

返信用ハガキにも工夫をこらした。こういうものをもらう側にとって、記入して返信するのはけっこう面倒なものである。そこで、返信する時の手間を極力省きたいと思った。

まず、表面の我々の宛先は、「○○ 行」ではなく、「○○ 様」と印刷した。こうすれば、わざわざ「行」を消して「様」に書き換える必要がなくなる。

ちなみに、一般常識とされるこの風習が僕は大嫌いだ。とくに、送り返す枚数が膨大になるような場合、この手間がどれほど大変になることだろうか。僕は会社勤めをしていた時、返信用封筒を同封する際には必ず自分の名前のあとに「様」をつけていた。それが本当に相手のことを考慮した思いやりだと考えるからだ。また、送り返す側の立場の時も、たいした用事でもない時には「行」のままで返す。これで届かないならそうはしないが、確実に届くのだから何も問題はない。

ハガキの裏面には出席予定者の名前を印刷し、出席か欠席かを丸で囲んでもらうだけにした。このため、招待状を出す家庭ごとに別々の印刷をおこなう必要があった。相手の名前には「様」をつけて印刷したが、とくにこれを消したりすることは不要ですよ、という旨の文章を添えた。

他には、会場への交通機関を確認するため、「公共交通機関/あでりー宅からのバス/車」のどれかに丸をつけてもらうこととした。また、飲み物のおおよその必要量を調べるため、やはり丸で囲む方式でお好みの飲み物を知らせてもらうようにした。

あでりーの叔父さんに一人、盲目の方がいらっしゃった。あでりーは子供の頃からこの叔父さんが大好きで、とてもよくかわいがってもらっていた。あでりーの提案により、この叔父さん用には彼女が点字で招待状を作ることにした。彼女の持っていた点字器を使い、全文を点字に訳して、一文字ずつ手で穴を開ける。すべての作業を彼女一人でおこなった。

一日一日、少しずつ作業は進んでいった。あとは台紙(表紙)のみである。ここで難航した。どうにもいいデザインが浮かばないのだ。

二人がこだわったポイントは、日本語表記だった。招待状の表紙には、「WEDDING

INVITAION」とか「HAPPY WEDDING」など、英語表記がよく用いられる。オリジナルの招待状案をネットで探しても、たいていはこのタイプである。それでも僕らはどうしても、日本語で「御招待状」と書きたかった。英語表記だと、確かにデザインとしてしっくり収まる。これが「御招待状」だと、どうにもいいデザインにならない。それでも僕は譲りたくなかった。

招待状作成に取り組んでからかなり日数も経過しており、時間はなかった。なんとかいいアイデアをと頭をひねり続け、作業は深夜にまで及んだ。苦しむなかで、ひとつのひらめきがあった。それまでずっと横書きで案を練っていたが、縦書きにすればいいと気づいたのだ。これでデザインがぽこっと出てきた。いったんその日は休み、翌日あでりーに見せると、とても気に入ってくれた。

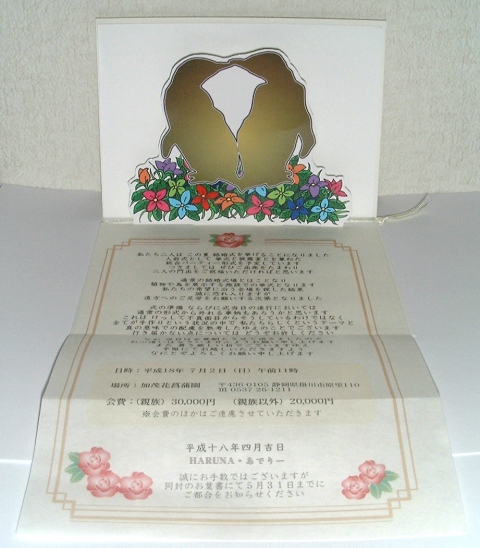

さっそく仕上げにとりかかる。僕はひたすら印刷を続け、あでりーはできあがった招待状セットを綴じて封筒に詰める作業をつづけた。ペンギン像と招待状を貼り付けた中紙を、綴じ紐で台紙に綴じる。これに案内状と返信用ハガキをはさみ、封筒に入れる。封筒裏面の差出人住所氏名はパソコンで印刷したが、表面の宛名は、ぜんぶあでりーが手で書いてくれた。

最後に、昔ペンギンアート展で購入したペンギンはんこを使い、封緘をした。できあがった封筒の山を見て、大きな達成感がわき起こったものだった。

【完成した招待状】

(1)閉じた状態

(2)開いていくと…

(3)こうなります!

【招待状の文面】

【返信用ハガキ裏面】