|

大分県宇佐市南宇佐字亀山2859

JR宇佐駅下車、バスで10分、下車後徒歩約10分。

上宮・外宮 一之御殿 応神天皇(誉田別尊:ほむたわけのみこと)

二之御殿 比売大神(宗像の三女神の多岐津姫・市杵島姫・多紀理姫)

三之御殿 神功皇后(息長帯姫命:おきながたらしひめのみこと)

若宮神社 大鷦鷯命(仁徳天皇)、大葉枝皇子、小葉枝皇子、 隼別皇子、雌姫皇女

福徳愛敬、交通安全、安産、教育

名神大社

旧・官幣大社

勅祭社

豊前国 一宮

別表神社

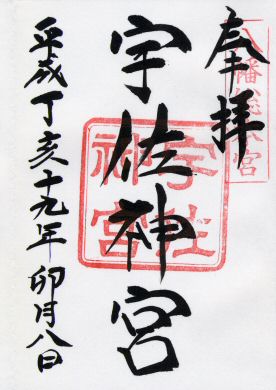

八幡神の発祥の地です。 一般には「宇佐八幡」で通っていますが、現在正式には「宇佐神宮」と称しています。 八幡神は最初この神社の近くの御許山(奥宮)に顕現し「私は誉田別尊である」と語ったといわれています。

その後何度か移転したのち、神亀二年(725)に第一殿が現在地に作られ、その後、第二殿・第三殿が作られました。 この宇佐八幡の神殿は改築する時もその場所を絶対に動かしてはならないという言い伝えがあり、それはこの神殿の地下に何かが埋められているためとされます。前回の改築の時に技術者が「移動しないと無理だ」と主張して神社側と対立したため、それを実際に掘ってみたとのこと。果たして言い伝え通りに何かが埋まっているのが確認されたため、技術者も納得して、移動させない改築法を考案したとのことです。むろん何が眠っているのかは分かりません。

宇佐八幡が中央の政治に関わったのは3度あります。 一度は東大寺の大仏鋳造の時。この時宇佐八幡を信奉する高度な金属加工技術を持つ一団が奈良へ出かけて技術協力を行い、これにより東大寺は宇佐八幡の加護を受けることになり、宇佐八幡は東大寺から八幡大菩薩の称号を受けることになります。神社とお寺が協力しあった第一号とされます。

二度目は道鏡が皇室の血統を揺るがした宇佐八幡御神託事件の時。三度目は安徳天皇に絡むものです。安徳天皇は源氏に追われて西海へ逃れ、一時期この宇佐八幡に立ち寄ったという説があります。その時、安徳天皇の行く末を考えて、当時の宮司が自分の息子を身代わりを立てたという説が宇佐八幡に伝わっており、結局壇ノ浦に沈んだのはその身代わりの少年であるという話になっています。

| 2月 | 13日 | 鎮疫祭 | ||

| 3月 | 18日 | 例祭 | ||

| 7月 | 27日以降の金・土・日 | 御神幸祭 | ||

| 10月 | 体育の日、前日、前々日 | 仲秋祭 | ||

| 12月 | 23日 | 新嘗祭 |

2007年04月08日 ジェットコースターに大興奮

2001年08月31日 フェリーに乗って湯布院へ

|

|

|

|

参道

|

入り口の大鳥居

|

神橋

|

|

|

|

|

宝物館

|

西大門

|

一之御殿

|

|

|

|

|

大元神社遙拝所

|

若宮

|

下宮の社殿

|

|

|

|

|

呉橋

|

||

|

|

|

2007年03月18日

|