|

〒699-0701 島根県出雲市大社町杵築東195

電話 0853-53-3100

JR山陰本線出雲市駅から一畑バス出雲大社行きで正門前まで23分。

主祭神 大国主大神

客座 天之御中主神(あめのみなかぬし)

高御産巣日神(たかみむすび)

神産巣日神(かみむすび)

宇麻志阿詞斯詞備比古遅神(うましあしかびひこぢ)

天之常立神(あめのとこたち)

縁結び

名神大社

旧・官幣大社

勅祭社

出雲国 一宮

別表神社

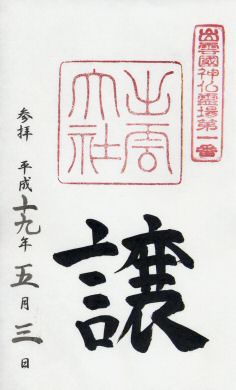

出雲國神仏霊場 第一番

縁結びの神・福の神として、全国の人々に親しまれている出雲大社は「大国主神」をおまつりし、本殿は国宝になっている。 また、日本で最も古い神社建築の形式をもったいわゆる『大社造り』で、伊勢神宮の『神明造り』とともに代表的な神社建築である。

正面の拝殿は、昭和三十四年に再建され、桧造りの美しい色艶と長さ8メートル、重さ1500キロの大しめなわが参拝客の目をひき、荘厳さに思わず気が引き締まりまる。 拝殿の奥が大国主神を祀る、国宝出雲大社本殿で、瑞垣・玉垣に囲まれており、瑞垣の門を八足門といい普通一般にはここから拝する。正月5日間はこの門が開かれ、楼門前で参拝出来る。

瑞垣の外にそって右に行くと長い社殿があり、これを東の十九社、左にあるものを西の十九社といい、旧暦の10月11日から17日まで、全国の神々が出雲大社に集られ、いろいろな神議りをされると伝えられ、その際の神々の宿舎となる社殿である。他の地方ではこの月を神無月といい、出雲地方では、神在月と呼ぶ。この社殿をすすむと、神殿、素鵞社、氏社、庁の社と続く。

「大社造り」

神社建築最古の形式。平面は桁行2間、梁行2間で正面出入口は妻入りで正面向かって右側に片寄って設けられる。また、平面四周には高欄付の縁が設けられる。屋根は切妻造りで、棟には2本の置千木と3本の堅魚木が設けられる。床は高床である。殿内に中心柱すなわち珍柱(うずばしら)があり、向かって右側の奥に神体を側面向きに安置する。

2009年05月04日 出雲國神仏霊場参り(第2弾)

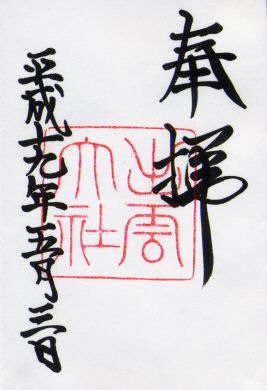

2007年05月03日 出雲國神仏霊場参り

2001年09月30日 満腹旅行の出雲へ

1994年11月03日 うしいかツアー

|

|

|

|

拝殿

|

八足門から本殿を望む

|

|

|

||

|

霧につつまれた境内

|

||

|

|

|

2007年05月03日

|

2007年05月03日

|