|

〒812-8655 福岡県福岡市東区箱崎1-22-1

電話 092-641-7431

地下鉄箱崎線箱崎宮前駅から徒歩2分

延喜二十一年(921)

名神大社

旧・官幣大社

筑前国 一宮

別表神社

宇佐神宮を本宗とし、鶴岡・石清水とともに三大八幡宮として知られる。 主祭神の応神天皇は、古来、八幡大神・八幡大菩薩として崇敬を集めていた。

伝説によれば、三韓出兵から帰国した神功皇后が宇美(現在の粕屋郡宇美町の宇美八幡宮)にて応神天皇を御出産後、その御胞衣を筥に納めてこの地に埋め、「しるしの松」を植えた場所に由来するという。

縁起では、創建は延喜二十一年(921)、八幡神の神託を受けて、穂波郡大分(現在の嘉穂郡筑穂町)の八幡宮から同地に遷座されたと伝える。 創建にあたっては、醍醐天皇から「敵国調伏」の宸翰を賜ったといわれ、2度にわたる元寇をきっかけに、その神威は朝野に知れわたるようになった。 以後、西国における鎮護国家の社として崇敬を集め、現在にいたっている。

| 1月 | 3日 | 玉取祭(玉せせり) | ||

| 3月 | 春分の日に近い「戊」の日 | 春季社日祭 | ||

| 7月 | 最終日曜日とその前日 | 夏越祭 | ||

| 9月 | 12〜18日 | 放生会大祭 | ||

| 9月 | 秋分の日に近い「戊」の日 | 秋季社日祭 |

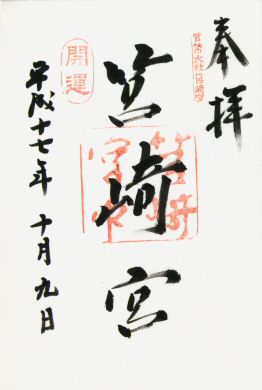

2005年10月09日 お墓参りと神社巡り

|

本宮の鳥居は、御本殿近くより数えて一の鳥居、二の鳥居と呼ばれます。 一の鳥居は慶長十四年(1609)、藩主黒田長政が建立したとその銘にあります。 この鳥居の柱は三段に切れ、下肥りに台石に続いています。笠木島木は一つの石材で造られ、先端が反り上がり、貫と笠木の長さが同じ異色の鳥居であり、「筥崎鳥居」と呼ばれています。 |

|

一の鳥居(重文)

|

|

「この石に触れると運が湧き出すといわれ、招福開運の信仰があります。 また、国に一大事があるとき、地上に姿をあらわすという古いいいつたえがあります。」と書かれていました。 |

|

湧出石

|

|

楼門そばの朱の玉垣で囲まれた松です。筥松またはしるしの松と呼ばれるこの神木は、応神天皇がお生まれになった時の御胞衣を箱に入れ、この地に納めたしるしとして植えられた松です。この地は、もともと葦津ヶ浦と呼ばれていましたが、この箱が納められたことで箱崎と呼ぶようになりました。 |

|

神木「筥松」

|

|

|

楼門より拝殿をのぞむ

|

|

|

|

2005年10月09日

|