|

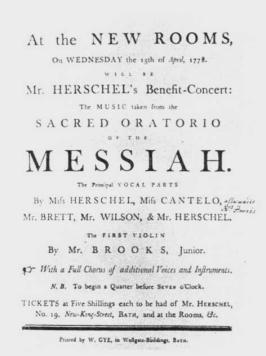

1778年4月15日の音楽会の広告。ウィリアムとカロ |

ハーシェルは未完成の一曲を含め、7曲のヴァィオリン協奏曲を作ったが、大部分は独奏者を自らと予定していた。1767年にはバースの儀典長デリックから定評ある公開定期演奏会のオーケストラに招聘され、都合によっては代理の演奏家を仕向けても良い、という極めて稀な特権を得た。1768年にトマス・リンレイII世が、イタリーで勉強をつづけるためにバースを離れ、ウィリアムが指揮棒を握った。間違いなく、彼は技術的にも音楽的にも並大抵のヴァイオリニストではなかった。

ハノーヴァのガリソン教会で弟ヤコブがオルガニストだったときに、多分ウィリアムもオルガン演奏を学んだのであろう。北イングランドに滞在中は腕が落ちないように、絶えず演奏の機会を狙っていたようだ。(末娘の)ラボックは、ハーシェル・クロニクルの中にこう記した。「この年(1766)の春、ウィリアムは根拠地をハリファックスに定めたが、ちょいちょいリーズに足を延ばして、その地のオルガニストは彼にオルガンを弾かせ、ハリファックスでの競技会に参加するよう勧めた。彼はオルガンに熟達し、7月の夏季休暇のあいだ、リーズとウエイクフィールドのオルガニストは、自分たちの不在中に役割を代わってもらえるように雇ったのだ」。結局ウィリアムはハリファックス教区教会のオルガニストのポストを、マンチェスターのウェインライト博士という手強い競争相手を破って、勝ち取った。彼は鍵盤上で鉛の重りを巧みに使ったり、相手より遥かに上手に讃美歌曲「オールド・ハンドレッド」〔訳注〕を演奏したのだった。

1766年12月バースに到着したウィリアムは、翌1月には慈善コンサートを催して、自分の作曲したヴァイオリンとオーボエのための協奏曲のソロを受け持ち、ハープシコード・ソナタの一曲を独演した。1769年にバースで出版したハープシコード、ヴァイオリン、チェロの6曲のソナタは、その頃に優れたハープシコード演奏者だったことを示唆する。

1782年に彼はバースを離れてダチェットに出発、公開演奏家としてのキャリアは終わった。しかし私的な会合での演奏は続け、特にウィンザ城ではジョージIII世の私的なコンサートに定期的に参加している。王はヘンデルの音楽の熱愛者であった。1790年(弟の)アレクザンダーは、へンデルを中心とした音楽会でチェロ協奏曲を演奏した。同月の次のコンサートでウィリアムは多分自作のヴァイオリン協奏曲を、さらにヘンデル中心のコンサートで演奏した。そこで彼がソロを演じたのか指揮棒を振ったのか、詳らかでなない。

1802年7月、ハーシェルはパリを訪問し、ナポレオンにも会った。ノートルダム寺院のオルガンは5台の鍵盤と45個の音栓をもち、当時もっとも完成された荘重なもののひとつだった。同寺院のオルガニスト、アントニ・デスプレは日記の中で、招聘した「偉大な科学者で有名な音楽家ハーシェル氏は、満員の聴衆の前であざやかに即興演奏を行ない、お互いに顔を見合わせて、感嘆した」。これは、ウィリアムが音楽の道を捨ててから20年も経ってからの出来事で、ハリファックスでのオルガン競技会での勝利が、竜頭蛇尾ではなかったことを示している。

〔訳注〕 The Old Hundredth psalm tune

近世英国の讃美歌曲の中で最もポピュラーな曲の名称で、現在の日本の「讃美歌」(日本キリスト教団出版局)では539番及び4番、5番の曲として使われている曲。この曲は、16世紀にスイスのジュネーヴで宗教改革を指導したジャン・カルヴァン(英式ジョン・カルヴィン)が、改革派教会で詩篇(旧約聖書中の詩編)を自国語−フランス語−の韻文訳でうたうために、フランス人の音楽家ルイ・ブルジョワに依頼して作曲または編曲させた曲のひとつ。ジュネーヴのフランス語詩編歌としては詩編第134番をうたうのに用いられた。同じころ、イギリスからジュネーヴに宗教亡命したイギリス人たちが、この曲を英語詩編歌の詩編100番をうたうのに使い帰国後英語圏に広く普及した。この曲は1561年版の韻文英語訳詩編歌集のころから用いられていたが、英国では17世紀末に改訳詩編歌集が出版され、これを16世紀の歌集に対しNewVersionと称した。そこでは曲も別のものが用いられたりしたが、その区別のために、22ND NEWとかOLD 100THとか呼んで、どちらの歌集で詩編第何番をうたう曲として用いられたかを区別するようになった。このブルジョワの曲は、旧版(1561年版)時代に第100編をうたう曲として普及したのでOLD HUNDRED(TH)と呼ばれている。現在ではむしろ頌栄(三位一体の神への讃歌)をうたうための曲として英語圏で愛用されている(讃美歌学のご専門で、会員の原 恵さんの解説です)。